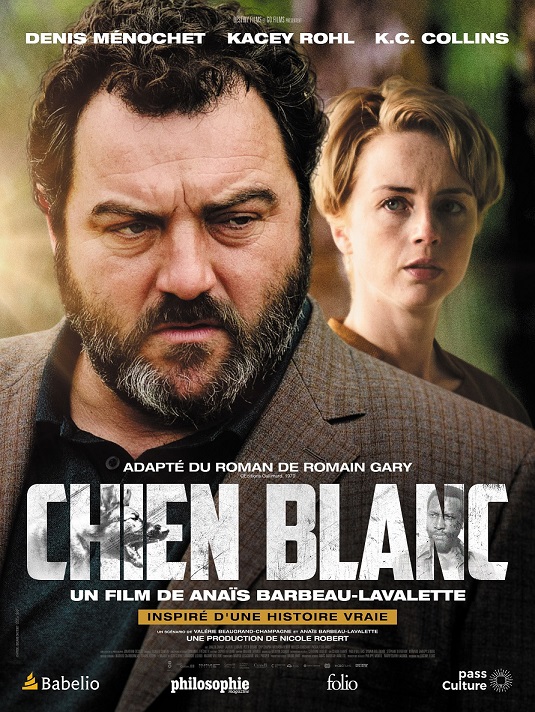

Années 60 aux Etats-Unis. Les discriminations, la misère, les violences racistes et policières conduisent la population noire à une suite d’explosions de colère dans de nombreuses villes. L’assassinat de Martin Luther King en 1968 met le feu aux poudres et provoque de violentes émeutes dans 125 villes américaines. C’est dans ce contexte que Romain Gary écrit Chien Blanc en 1969, sorte d’autofiction avant l’heure, mêlant des réflexions sur la société américaine, des moments de sa vie avec sa femme Jean Seberg, actrice de la Nouvelle vague et militante pour les droits civiques, et l’histoire du « chien blanc » recueilli par le couple qui se révèle dressé pour attaquer et tuer les Noirs, jadis les esclaves puis les manifestants sur ordre des policiers. Le livre est adapté en 1982 par Samuel Fuller sous le titre français Dressé pour tuer et par Anaïs Barbeau-Lavalette en 2022.

Qu’est-ce qui peut amener une cinéaste à adapter le récit d’un homme blanc français de plus de 50 ans, compagnon de la Libération et Gaulliste de cœur, qui fréquente les milieux bourgeois du Los Angeles des années 1960 pour témoigner du racisme inhérent à la société américaine et de la révolte de jeunes Afro-Américains qui manifestent au péril de leurs vies ? Comme le dit la co-scénariste Valérie Beaugrand-Champagne, « Chien Blanc étant un livre dérangeant, nous avons embrassé l’idée de faire un film dérangeant. Dérangeant parce qu’il ne donne aucune réponse, mais tente plutôt d’éclairer les zones d’ombres où rien n’est ni noir ni blanc ; et où on avance en funambule sur le fil ténu de la morale. ». La réalisatrice a travaillé avec deux consultants Afro-descendants, Maryse Legagneur et Will Prosper, échangeant avec eux sur tous les aspects du film, des dialogues aux accessoires. « Jamais je n’ai pris conscience de façon aussi tangible et profonde de ma blancheur. Le processus, vulnérabilisant, parfois confrontant, fut d’une richesse incroyable. » Ce fut également le cas pour Samuel Fuller mais à son insu. La Black Anti-Defamation Coalition exprimait à l’époque que toute transposition à l’écran de cet ouvrage « dégradant » et « tendancieux » devrait nécessairement interprétée comme un acte de « racisme délibéré et prémédité », vraisemblablement sans avoir lu le livre. La Paramount avait donc engagé deux consultants afro-américains pour tenter d’écarter tout soupçon de racisme envers le film sans que Fuller le sache et fasse le moindre changement. Le film ne fut jamais distribué en salle et sera diffusé en 1984 sur une chaine câblée dans une version amputée.

Crédit photo Vivien Gaumand

Pourquoi tant de défiance ? Dans le livre, le dresseur Keys, à qui Romain Gary amène le « chien blanc », fait partie de l’organisation noire suprémaciste Nation of Islam. Il emploie des méthodes radicales pour dresser le chien jusqu’à retourner son conditionnement contre les Blancs. Dans Dressés pour tuer, Samuel Fuller, et son scénariste Curtis Hanson, font du dressage forcené du chien par Keys un duel de gladiateurs, armure contre babines retroussées dans une arène de métal, et une démonstration d’un pessimisme profond sur l’impossibilité de rééduquer un esprit raciste et violent. Mais Keys est diplômé et féru d’anthropologie et il veut guérir le chien de son tropisme malgré le défaitisme ambiant : « Alors vous rejoignez le club […] des gens horrifiés qui poussent des hauts cris contre cette maladie, cette haine raciste, mais qui ne font rien pour l’enrayer. Ce chien est la seule arme que nous ayons pour y contribuer un peu ! ». Il fait ainsi écho à l’antiracisme revendiqué de Gary dans le livre « On les aura […] ils ne passeront pas » quand il se reprend après avoir tenté de tuer le chien. Le film d’Anaïs Barbeau-Lavalette maintient l’ambiguïté sur l’issue du déconditionnement du chien par Keys (K. C. Collins), marquée par une ellipse après sa reprise du dressage et brisée par son cri « Black dog ! » lorsque celui attaque Romain Gary (Denis Ménochet) et s’enfuit. Contrairement au film de Samuel Fuller, le chien n’est pas représenté comme un animal sanguinaire, un « psychopathe urbain » comme le décrit Olivier Assayas, mais comme une bête en perte de repère qui finira vagabond, se terrant sous un train, et non tué comme dans le livre et le film de Fuller. En recentrant son histoire sur le dressage, Fuller gagne en intensité narrative et signe un thriller horrifique sans sombrer dans la caricature.

Crédit photo Vivien Gaumand

Anaïs Barbeau-Lavalette nous livre un film fidèle au foisonnement du livre avec ses nombreuses ramifications : le couple, les violences raciales, le dressage. Elle prend ainsi le risque de diluer les problématiques, tout comme la personnalité du « vrai » Romain Gary dont les emportements et l’humour participent à la réussite du livre. Il raconte, par exemple, une rencontre avec un couple Blancs lors de l’enterrement du frère de Jean, « L’idée qu’on puisse voir dans un mariage « mixte » une horreur du même ordre que la mort tragique d’un adolescent me met hors de moi. […] Je dis à mes interlocuteurs que je comprends mieux que personne cette « tragédie » car ma première femme, épousée en 1941, était une négresse africaine, qui marchait encore toute nue. […] Je me contente donc de les informer que de Gaule avait été témoin à mon mariage à Bangui et qu’il est parrain de mon fils nègre communiste français. Un grand silence blanc tombe sur ces braves gens. ». Ce foisonnement se retrouve dans le film avec de nombreuses images d’archives, d’enregistrements sonores et reconstitutions de manifestations et de lynchages, faisant le lien avec le Romain Gary témoin de son temps. Même si le didactisme de la démonstration est appuyé, les images d’archives continuent à susciter de l’émotion. Dommage que la musique vienne parfois surligner et dramatiser ce contenu qui se suffit à lui-même, à l’image de la reprise de Strange Fruit, dont la version originale épurée de Billie Holiday est bien plus percutante.

L’implication dans la lutte contre le racisme du couple Gary-Seberg est au cœur du film. Anaïs Barbeau-Lavalette souligne cette intention : « Au lendemain de l’essentielle vague du Black Lives Matter, la recherche d’un dialogue interracial émerge encore plus fort. Comment être un allié Blanc sans tomber dans le complexe du Sauveur Blanc (White Savior) ? Comment allier le cœur anti-raciste, les idéaux anti-racistes et les gestes anti-racistes ? » La position privilégiée du couple dans leur banlieue résidentielle est soulignée par la bande-son de chants d’oiseaux que vient troubler le bruit étouffé des affrontements au loin. C’est surtout la figure de Jean Seberg (Kacey Rohl) qui se voit reprocher son implication dans la lutte pour les droits civiques, à la fois par son mari (« L’attention est sur toi. Tu te places au cœur de la lutte ») et par la mère d’une jeune activiste noire lynchée (« Vas-t-en. Laisse-nous notre combat. »). Le roman est davantage frontal et évoque l’empoisonnement des chats du couple comme représailles, un ami noir dit à Gary : « nos bonnes femmes se sont arrangées pour l’écarter…comme ça elles restent elles-mêmes vedettes de leur négritude, de leur place forte assiégée. ». Le foyer devient la cible d’attaques mais la réalisatrice ne prend pas parti et choisit de laisser planer le doute sur les coupables de la mort de leurs oiseaux et du tag « Nigger lover » (activistes agacés ou voisins racistes ?)

Crédit photo Vivien Gaumand

Il aurait été intéressant de creuser l’histoire de Jean Seberg dont Romain Gary parle dans son livre avec une tendresse non dénuée de paternalisme : « Miss Seberg est encore à un âge où l’on peut être déçue ». Militante depuis ses 14 ans à la NAACP (l’organisation américaine de défense des droits civiques), on la voit, dans le film, rejetée par les activistes et sombrer dans la dépression et l’alcool. Elle entretient alors une aventure avec Hakim Jamal, fondateur d’un groupe proche des Black Panthers, relation esquissée dans le film et développée dans le film Seberg de Benedict Andrews (2020) mais sans rendre compte de la violence qu’elle aurait subi de la part de cet homme. En 1970, la presse, alimentée par le FBI, révèle que l’enfant que porte Jean Seberg serait celui d’un membre des Black Panthers. Enceinte de 7 mois, elle tente de se suicider et perd l’enfant 2 jours après sa naissance. Elle exposera sa fille dans un cercueil transparent pour montrer que celle-ci n’était pas noire. Elle mourra en 1979, à 40 ans, d’un probable suicide dont les circonstances restent encore incertaines. Anaïs Barbeau-Lavalette rapporte que le fils de Gary et Seberg, Diego, lui avait demandé de prendre soin du personnage de sa mère dans le film. Le « complexe du sauveur blanc » est parfois bien lourd à porter.

Le film d’Anaïs Barbeau-Lavalette se termine avec des images de répressions policières lors des manifestations du mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis. C’est en 2020, lors d’émeutes suite au meurtre de George Floyd, tué par un policier, que Donald Trump menace, dans un tweet, de lâcher contre ceux qui tenteraient de s’introduire à la Maison-Blanche des « most vicious dogs » (des « chiens très méchants »). Malgré tout, la réalisatrice reprend l’optimisme de Romain Gary avec la perspective d’un métissage possible incarné par un jeune couple mixte. Comme il l’écrit, dans un mélange d’espoir et désillusion : « Je regarde la solution qui est là, sous mes yeux et dans le ventre de cette Blanche enceinte, le seul avenir possible, cette harmonie de contrastes qui a été depuis toujours la loi la plus profonde de la terre. Hurler, c’est-à-dire écrire ? Dites-moi donc le titre d’une seule œuvre littéraire, depuis Homère, jusqu’à Tolstoï, depuis Shakespeare, depuis Soljenitsyne, qui ait remédié… ». Le film n’y remédiera pas non plus mais peut apporter une modeste contribution au devoir de mémoire.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).