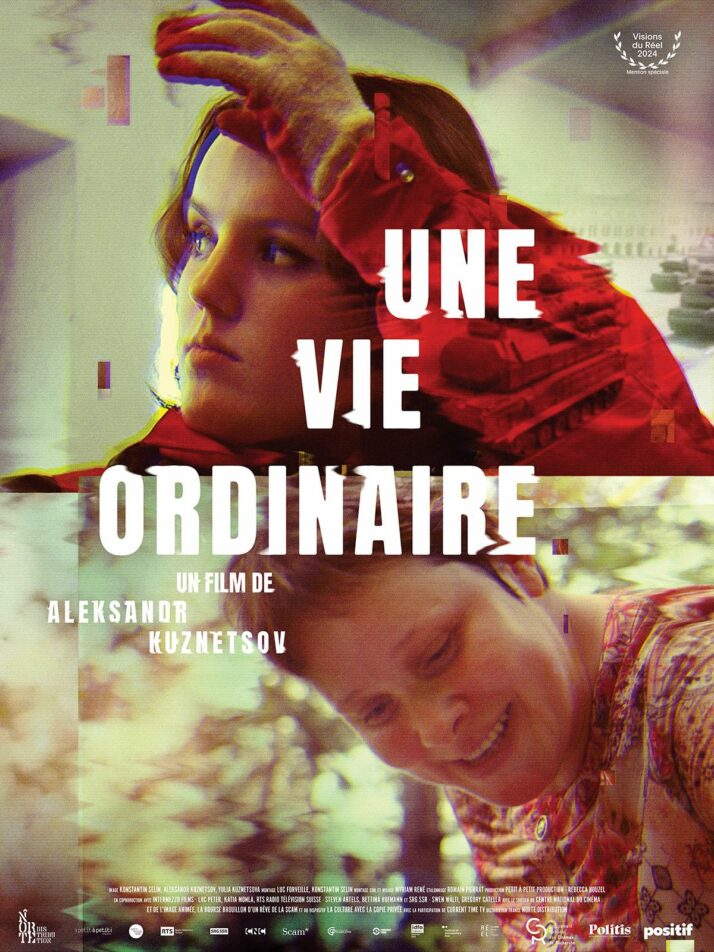

Le cinéma russe, ou tout du moins un certain cinéma de la dissidence vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine, a le vent en poupe en cet automne 2025. Intercalée entre les sorties du dernier film de l’exilé Kirill Serebrennikov La Disparition de Josef Mengele et de celui du cinéaste ukrainien Sergei Loznitsa Deux procureurs prenant à bras-le-corps la violence du système bureaucratique stalinien, celle d’Une vie ordinaire d’Alexander Kuznetsov se fera sans conteste plus confidentielle. Il serait cependant regrettable que cette charge discrète mais réelle envers la Russie contemporaine passe inaperçue tant les trajectoires des deux femmes que le regard documentaire du cinéaste accompagne semblent symptomatiques de l’état de ce pays immense, étroitement lié à la considération presque révérente que peut avoir le peuple russe envers ses figures du pouvoir.

Etape 1 : mariage (©Norte Distribution)

La vie ordinaire du titre, c’est ce à quoi aspirent Yulia et Katia, deux jeunes femmes dont Kuznetsov va suivre pas à pas l’évolution au sein de la société russe. Victimes des errements de l’administration brinquebalante de leur pays et de l’orgueil de celle-ci refusant systématiquement de reconnaître ses erreurs (en l’occurrence ici une « erreur médicale »), elles ont été enfermées à tort pendant de nombreuses années dans un hôpital psychiatrique, entourées de vrais malades lourds, illégitimement parquées à l’écart de la marche du monde réel dans un univers sans repères tangibles puisque régi par l’aliénation, donc par l’évanouissement de ce qu’on pourrait appeler la norme. La courte séquence témoignant de cette réclusion frappe les esprits, montrant ces deux personnes saines d’esprit gravitant dans un univers cauchemardesque, inquiétant à force d’étrangeté, chaotique, exportant dans cette réalité parallèle le vertige et la violence des toiles de Jerome Bosch. D’où la recherche d’une vie ordinaire, donc, permettant à Yulia et à Katia de renouer les fils sociaux et de s’intégrer sans faire de vagues à la communauté : un logement, un mari, des gosses. « Que demander de plus ? », pour citer Yulia.

Etape 2 : maternité (©Norte Distribution)

Dans un premier temps, au regard de la progression d’Une vie ordinaire, on se trouve en droit de se demander où réside l’intérêt de cette double trajectoire tant les deux fils tendus par le fil se ressemblent : sur celle de Yulia (services sociaux, appartement, découverte d’un homme qui deviendra son époux, naissance de deux garçons) se superpose la vie de Katia, parfaitement similaire bien que ces diverses étapes « obligées » adviennent pour elle avec un temps de retard par rapport à la ligne de vie de l’aînée Yulia. Comme deux vies chantées en canon, en somme. Ce qui provoque un temps une sorte d’ennui contient en fait la force désespérée du propos du documentaire de Kuznetsov, film observant pendant des années le mûrissement des fruits d’un pouvoir russe ne cherchant jamais autre chose que la duplication de citoyens qui n’en sont pas vraiment, les modelant par une forme de propagande larvée pour en faire des êtres lisses et dociles, respectueux des valeurs prônées par un pouvoir lessivant les esprits et demandant à ce que lesdits êtres servent le système et fournissent la defense future d’un pays exhibant avec fierté son bellicisme sous couvert de garantir la paix.

La séquence de la Fête de la Victoire du 9-Mai, tartufferie aux allures de liesse, exaltant les valeurs pacifistes à seule fin paradoxale de légitimer les guerres visant des desseins néo-impérialistes de Vladimir Poutine, permettant à la population de côtoyer armes de guerre, chars d’assaut et soldatesque défilant au pas, s’avère de ce point de vue assez glaçante. Les deux mères Yulia et Katia, pour rien au monde, ne sembleraient vouloir manquer cette occasion de mener leurs enfants devant les forces martiales russes ; les moments domestiques qui suivent sont sans ambiguïté : les gosses encore babillants deviendront soldats pour défendre la Grande Russie de ses ennemis. Sur les écrans de télé des appartements, les défilés militaires font encore démonstration de la puissance du pays, comme un point d’orgue à ce que le documentaire montrait plus ou moins discrètement jusque-là, et que cette fête nationale officieuse parachève. Le film avait en effet jusque-là disséminé, de scène en scène, les écrans de télévision délivrant le rôle salvateur du pouvoir en place, s’appuyant sur les succès militaires passés et l’héroïsme des soldats libérateurs de la Seconde Guerre mondiale, propagande fondée sur la nostalgie d’une force armée toute-puissante (l’instauration de la Fête de la Victoire par Leonid Brejnev porte bien entendu cette ambition de gloriole rétroactive) s’infiltrant jusque dans les dessins animés soumis aux enfants russes hypnotisés par ce qu’on pourrait qualifier un Gulli en uniforme.

Les écrans de la propagande (©Norte Distribution)

La trajectoire commune de Yulia et de Katia, coulée dans le moule de ce système sourdement autoritaire, montrant une soumission étonnante aux diktats de leur pays au regard de ce que celui-ci leur a infligé dans leurs jeunes années, intéresse alors par sa manière de mettre en lumière le lessivage des consciences d’une Nation dans laquelle le présent (celui de la population la composant) compte finalement moins que le passé contemplé avec fierté ou que l’avenir considéré avec confiance au regard d’une natalité masculine qui se sacrifiera pour reconduire l’héroïsme des soldats ayant marqué l’Histoire russe au fer rouge. Les deux femmes sont l’incarnation d’un totalitarisme qui ne porte pas son nom (les scènes de bureau de vote pourraient laisser entendre que la Russie serait un espace démocratique), faisant de la famille et de la patrie l’alpha et l’omega de la réussite sociale et, de fait, recelant en lui-même une forme voilée de déshumanisation, sorte d’asile de fous gigantesque et implicite, finalement pas moins aliénant que celui dans lequel étaient recluses Yulia et Katia au démarrage du documentaire.

Les soldats face à l’avenir de l’armée russe (©Norte Distribution)

S’il se montre respectueux des deux personnes qu’il filme, Alexander Kuznetsov en fait alors des allégories du régime poutinien. Une vie ordinaire s’avère donc une œuvre risquée, audacieuse et assumée, parfois un peu plombé par une voix off certes discrète mais au fond parfaitement inutile tant elle semble réfléchir à notre place, mais ayant le cran de regarder dans le blanc des yeux un pays désespérant, qui cherche à renouer tous les liens possibles avec son passé et, donc, avec une utopie totalitaire dont le poids du joug était porté par une population aussi inconsciente que laminée. Comme semblent l’être Yulia et Katia.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).