Dans Assassins, premier script officiel des Wachowski, réalisé par Richard Donner et très largement remanié par des forces contraires, Julianne Moore incarnait Electra, une informaticienne hors pair, rodée au piratage et à la surveillance électronique. Elle y officiait à son compte en vendant ses compétences au plus offrant, tout en cherchant à rester indépendante vis-à-vis d’un système corrompu. Un personnage qui fait écho au parcours de ses créatrices, dont le cheval de bataille au sein de l’industrie hollywoodienne va être de parvenir à infiltrer les rouages de la grosse machine tout en restant pures, en se préservant des risques de corruption qui guettent. Assignées dans l’inconscient collectif à la réalisation de Matrix, Lana & Lilly Wachowski ont, il est vrai, réussi le « braquage parfait » à l’aube du troisième millénaire. Leur script synthétique embrassait plusieurs horizons culturels (philosophie, culture cyberpunk, imaginaire SF, manga) au service d’une réalisation qui allait façonner l’esthétique dominante du début des années 2000. Un triomphe qui aura bientôt des airs de malédiction, entre suites inférieures mais mésestimées, et propositions disruptives boudées par le public (Speed Racer, Cloud Atlas). Avant de poser leur pierre à l’édifice de la science-fiction, Lana et Lilly Wachowski avaient signé un brillant coup d’essai dans un genre nettement plus en prise avec le réel (quoique, ce serait oublier le début de Matrix), le néo-noir Bound. La particularité de cette relecture réside dans la mise en scène de deux femmes lesbiennes comme protagonistes d’un registre par essence très masculin. Un point crucial tant dans leur entreprise cinématographique que dans la genèse du film et les obstacles rencontrés.

© L’Atelier d’images

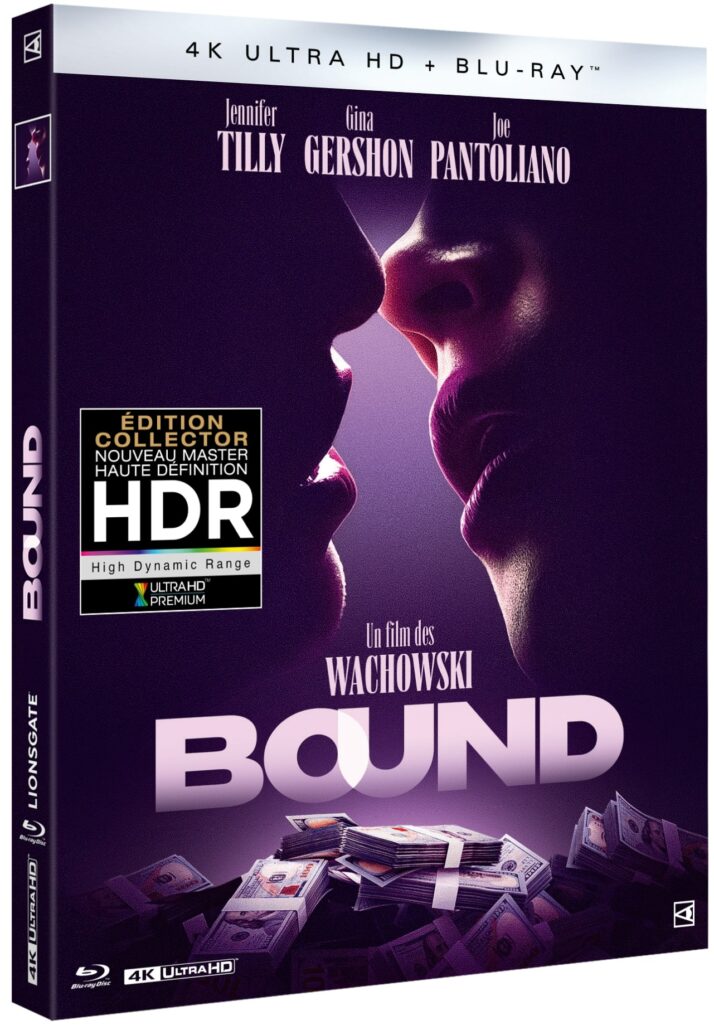

Violet (Jennifer Tilly, nommée aux Oscars l’année précédente pour Coups de feu sur Broadway), petite amie d’un truand nommé César (Joe Pantoliano), tombe sous le charme de Corky (Gina Gershon, juste après Showgirls), une voleuse fraîchement sortie de prison. Ensemble, les deux femmes décident de s’enfuir en volant les deux millions de dollars que César devait récolter pour le compte d’une dangereuse famille, et ainsi lui faire porter le chapeau. Après avoir obtenu le feu vert du producteur Dino de Laurentiis, les sœurs sont confrontées à une demande de ce dernier : il veut que le personnage de Corky soit réécrit en homme. La réponse sera une fin de non-recevoir et le film se développera en indépendance pour un budget plus modeste de six millions de dollars, De Laurentiis restant impliqué. C’est le prix d’une liberté artistique qui leur avait échappé sur Assassins et doit leur permettre sur Bound de montrer à Hollywood ce dont elles sont capables, dès lors qu’elles ont les mains déliées. À sa sortie, le film n’est commercialement qu’un succès d’estime, mais il convainc la critique et le public. Il remporte notamment un prix du Jury au Festival de Deauville. Cet accueil favorable permettra néanmoins la mise en chantier de Matrix avec l’impact culturel que l’on connaît. Inédit en Blu-ray en France, ce long-métrage fondateur fait l’objet d’une nouvelle édition BR+UHD chez L’Atelier d’Images qui après The Game, U-Turn, Sexe, mensonges et vidéo continue d’exhumer un pan du cinéma américain des années 90. Une initiative judicieuse qui donne à redécouvrir un acte fondateur qui tient du coup de maître et s’apprécie autant pour sa réussite intrinsèque que tout ce qu’il annonce de la suite de la carrière des Wachowski. Il est donc temps de s’intéresser à l’œuvre de la reconnaissance, qui préfigure la consécration de deux cinéastes hors normes dans le paysage hollywoodien.

© L’Atelier d’images

Genre majeur du cinéma américain au cours des années 40 et 50, le film noir traduit les angoisses d’une Amérique confrontée à la Seconde Guerre mondiale à travers des chefs-d’œuvre matriciels tels que Le Faucon maltais (John Huston), Assurance sur la mort (Billy Wilder) et Laura (Otto Preminger). Il exprime par la suite l’angoisse de l’après-guerre, de la modernité urbaine et de la crainte du désenchantement. Il a quelque chose d’à la fois passéiste et de résolument contemporain, pouvant ainsi nourrir des desseins contraires et une dialectique dense. Après le dernier classique tardif de cette veine originelle en 1958, La Soif du Mal (Orson Welles), il mute au cours de la décennie suivante vers le néo-noir qui revisite ses codes à travers de nouvelles approches, en phase avec les évolutions de la société américaine : Le Point de non-retour (John Boorman), Chinatown (Roman Polanski), Le Privé (Robert Altman). Le film noir et ses dérivés constituent l’une des formes les plus évolutives et malléables du cinéma américain, se réinventant au fil du temps, et redéfinissant perpétuellement son périmètre. De la science-fiction, à l’instar de Blade Runner (Ridley Scott), au thriller nihiliste tendance Se7en (David Fincher), qui va renouveler l’esthétique dominante au cours des nineties. Un terrain d’expression plein d’archétypes et passages obligés, qui se prêtent idéalement aux réinventions et réinterprétations pour perdurer. Dès l’apparition de son titre, Bound (d’abord dévoilé par l’ombre des lettres), se réfère aux racines, comme si une figure antagoniste surgissait avant même la mise en place de l’intrigue. Il adopte conjointement une approche esthétique puisant davantage vers la bande-dessinée (Sin City en tête) que la littérature classique. Les Wachowski manient et fusionnent les archétypes originaux à ce langage encore jeune pour un 7e art qui n’en a pas saisi toutes les potentialités. Fétichisme appuyé dans les multiples détails graphiques, fragments sonores (voix-off et sound design), flashback pour ramener l’intrigue à son point de départ : quelque chose de l’ordre de la recherche stylistique parcourt les premières secondes. L’ambition de créer de la nouveauté, du mystère et une langue à travers des codes bien connus, est aussi palpable que stimulante. L’appropriation du genre passe par la maîtrise de ses conventions ainsi que sa subversion. Ce projet va s’accommoder d’une reconfiguration constante, élaborant un cinéma sans barrière ni limite, sur les plans pratiques et théoriques.

© L’Atelier d’images

Des plans zénithaux dévoilent les différents espaces (parties communes et appartements), affirmant une réalisation mobile guidée par les mouvements verticaux. Un ascenseur, des personnages vêtus de vestes en cuir noir et de lunettes (un air de Matrix avant l’heure) et un premier contact (qui sera plus tard suivi d’un échange) entre les deux héroïnes. La mise en scène se révèle sensuelle en dévoilant alternativement les corps et les décors. Violet dit vivre la nuit tandis que l’intrigue se passe partiellement de jour (une manière de retourner une convenance du film noir, très nocturne par essence). Corky, elle, apparaît les mains dans le cambouis lors de sa première interaction verbale avec Violet. Elle repeint les murs et transforme son espace de vie. Elle est doublement libre, au sens propre, puisqu’elle est récemment sortie de prison, mais aussi au sens figuré. Sa sexualité est assumée au même titre que son corps tatoué et de fait, transformé. Violet semble à ce stade encore sous emprise, elle est également tatouée mais à un endroit visible uniquement dans l’intimité, c’est au contact de sa voisine qu’elle va trouver la force de s’émanciper. Une tension érotique précède l’intrigue policière dans un jeu de séduction réciproque. Les Wachowski ajoutent une connotation sexuelle inattendue à des éléments très peu glamour du quotidien (tuyaux, bouches d’aération). Le point culminant de ce traitement malicieux étant un dévissage de siphon bientôt imbibé de liquide, observé comme un symbole phallique masturbé par l’ex-prisonnière. Les cinéastes ne se contentent pas de féminiser le genre, elles le lesbianisent. Elles subvertissent et transforment ainsi deux de ses archétypes prétendument inamovibles. « Croire à l’incroyable » pourra-t-on lire ultérieurement sur l’affiche de Matrix. À l’aune de cette accroche, on est moins surpris par une mise en scène animée par la volonté d’ouvrir le chant des possibles à l’aide d’une caméra faussement virtuelle. Vecteur d’ellipses et d’affranchissement des espaces, elle est outil narratif et sensitif. Elle suit le fil d’un téléphone d’un appartement à l’autre ou observe un mouvement arrière en partant du canon d’un pistolet. Un travelling vertical nous fait passer en un raccord d’un camion à un lit dans une chambre, de caresses préliminaires aux ébats entre les deux femmes. Décadrages et surcadrages pimentent un projet esthétique ne laissant que peu de places aux plans fixes (quand il y en a, le mouvement est alors palpable à l’intérieur du cadre). Le montage sonore se révèle par ailleurs aussi important que le montage visuel jusque dans l’anodin. Dans un rapprochement entre le trivial et le vital, un policier urine tandis que des gouttes de sang coulent dans la même pièce. Au sein du monde en perpétuel changement des Wachowski, rien ne peut être figé. Il est intéressant de retrouver dans le rôle du grand mafieux, Gino Marzzone, le réalisateur Richard C. Sarafian, auteur du séminal Point Limite Zéro avec lequel Bound partage une approche sensorielle et non linéaire de la mise en scène.

© L’Atelier d’images

L’art de la synthèse cher aux deux sœurs s’exprime jusque dans la relation entre les deux protagonistes : « J’avais cette image de toi en moi, comme une partie de moi ». Une réplique prémonitoire audible en ouverture, tandis que le premier rapport sexuel est suivi d’une remarque explicite de Corky : « I can see again » (« Je revis » dans le sous-titrage). Elle est changée, ressuscitée et désormais complète, comme le sera Néo dans Matrix après avoir pris la pilule rouge. Multiplier les inspirations esthétiques et thématiques pour en élaborer une nouvelle totalement singulière, est un leitmotiv que l’on retrouvera également dans Speed Racer ou de manière presque analytique dans Cloud Atlas. Les cinéastes se nourrissent d’univers préexistants dont elles retravaillent les codes pour mieux développer leurs visions et leur univers aussi profondément intimistes qu’universels. Dès lors que Bound raccroche avec une intrigue criminelle plus conventionnelle, c’est imbibé de toutes parts d’une identité esthétique et de genre inédite, excluant la sensation de déjà-vu. Dans un paysage encore timide sur le plan des bouleversements sociaux, les Wachowski osaient un dessein où l’enjeu pour l’épanouissement de ses héroïnes consistait à s’extraire du monde des hommes. Le retour à la maison de l’inquiétant César (Joe Pantoliano qui, ironiquement, et en contraste, sera un « allié » dans Matrix) dans l’une de ses premières apparitions, tue le désir croissant entre Violet et Corky. Dans ce film, les figures masculines sont rattachées au danger et à la violence, inhérents à leur milieu (celui de la mafia) mais de facto aussi à leur sexe. D’une certaine manière, le suspense repose moins sur l’originalité du plan établi par les deux femmes, que sur le danger que représente César pour elles, si un détail venait à ne pas se passer comme prévu. Dans un geste à l’opposé des transformations opérées par Corky dans son appartement, l’antagoniste cherche à s’en sortir en déplaçant les meubles et les cadavres pour donner l’impression que la pièce est clean. Il essaie de tromper les apparences quand les deux femmes n’aspirent qu’à aller au fond des choses et au plus profond de leurs intimités respectives. L’issue heureuse récompense leur courage et leur audace.

© L’Atelier d’images

Bound lance sur les chapeaux de roues la carrière de ses réalisatrices tout en disséminant des motifs qui seront réexploités, retravaillés et creusés par la suite. Il est leur film le plus directement rattaché au réel tout en étant trompeur sur ce point : le néo-noir reposant en premier sur des figures de style, l’ancrage réaliste de ce coup d’essai en devient contestable. À travers son dessein où deux femmes s’émancipent de la violence des hommes pour vivre librement leurs vies et leur histoire, le long-métrage tient du Thelma et Louise lesbien, où le road-movie est revisité en appartements. S’il n’a pas immédiatement eu le même impact culturel que ce dernier, il occupe désormais une place importante dans les milieux queer, en faisant un objet essentiel tant pour ses qualités artistiques, que sa faculté à bousculer les normes et les représentations. Il paraît également a posteriori intéressant de rapprocher la trajectoire de ses deux héroïnes du parcours de ses deux cinéastes : deux individualités qui se lient jusqu’à ne faire plus qu’une (cf. la réplique finale) mais aussi deux femmes qui ont choisi leur corps. Les Wachowski étant par la suite devenues des figures pionnières et quasi-uniques de représentation trans à Hollywood, constater que l’émancipation et l’affirmation étaient au cœur de leur première œuvre n’est pas anodin. Un grand film dont l’éclat, la virtuosité et l’aura continuent à s’intensifier au fur et à mesure des années et des visionnages.

© L’Atelier d’images

L’Atelier d’images lui rend un bel hommage avec cette nouvelle mouture qui donne à le redécouvrir dans une définition optimale à la faveur d’une restauration de très solide facture sur les plans visuels comme sonores. Ils reprennent les différents suppléments présents sur l’édition britannique concoctée par Arrow en 2014 et celle de Criterion en 2024, à savoir un commentaire audio qui inclut les Wachowski, le monteur Zach Staenberg, Joe Pantoliano (qui arrive en cours de route) ainsi que l’autrice Susie Brigit qui a officié comme consultante pour les scènes de sexe (où l’invention de la coordinatrice d’intimité deux décennies avant l’heure). On retrouve également un entretien croisé avec les deux actrices principales, Gina Gershon et Jennifer Tilly, un échange avec Joe Pantoliano, un autre avec Christopher Meloni (qui joue Johnny Marzzone). Un film noir moderne nous replonge dans la conception du film avec trois figures importantes dans sa réalisation, le directeur de la photographie Bill Pope (artisan essentiel dans l’élaboration d’une image stylisée à moindre coût), le compositeur Don Davis et le monteur Zach Staenberg. Dans un registre plus analytique Jouer avec les attentes nous invite à partager les réflexions de deux enseignantes en cinéma, Jennifer Moorman et B. Ruby Rich. Seul document inédit, Un Film sur la confiance, échange de vingt minutes avec la journaliste Caroline Vié, remet le film dans son contexte en plus de soulever quelques points, notamment les critiques reçues par les actrices (toutes les deux formidables de complicité à l’écran) à l’époque après avoir accepté ces rôles, comédiennes à qui il pourrait être reproché aujourd’hui de ne pas être lesbiennes dans le civil. Elle évoque aussi la manière dont les Wachowski ont su se prémunir des coupes en filmant notamment à la grue et en plan-séquence les scènes de sexe. Une édition de qualité, pour une œuvre essentielle.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).