Le Festival d’Arras, on n’y va pas que pour les projections ! La phrase est provocatrice, il est vrai. D’autant que la programmation est de qualité et que les films que nous y avons vus étaient dans l’ensemble d’un très beau niveau, regards coupants et souvent très inspirés portés sur le monde, ses problématiques géo-politiques, ses tragédies et ses espoirs. Non, si l’on ne va donc pas à Arras « uniquement » pour sa programmation, c’est parce qu’ au-delà de sa qualité de sélection le festival instaure un climat fabuleux, une atmosphère dans laquelle chacun aime s’installer, au-delà des salles. Loin des turpitudes parisiennes, loin de certains festivals où tout semble parfois se déshumaniser dans la cohue et l’enchainement des séances ici, tout s’apaise. Se retrouver pour discuter, profiter des concerts de fin de soirée, ou des nuits qu’on aimerait plus longues. Ou tout simplement errer à travers cette charmante petite ville avec sa beauté singulière un peu féérique. Alors voilà, Arras 2017 est fini, et déjà le premier réflexe est de se projeter vers la prochaine édition, pour retrouver cet ilot, un peu en dehors du temps.

Mais retournons un peu aux films. Et surtout au palmarès qui nous a quelque peu laissés dubitatifs….

On a eu très envie d’embrasser Philippe Rouyer et son jury du Syndicat Français de la Critique, qui récompensa à l’unanimité, à l’issue d’une délibération publique qui représente toujours un moment fort d’échange et de partage cinéphile, le très beau film russe Arrhythmia de Boris Khlebnikov.

D’autant plus en prenant ensuite connaissance du reste du palmarès, même si après tout, les divergences et la diversité valent en définitive mieux que les consensus tièdes.

Ainsi Zagros du kurde Sahim Omar Kalifa remporte le Prix du Public et l’Atlas d’Argent (ou Prix de la mise en scène), et The Line du slovaque Peter Bebjak remporte le Prix Regards Jeunes et l’Atlas d’Or (ou Grand Prix).

À noter également que les lauréats des ArrasDays, offrant des bourses d’aide au développement pour des projets de long métrage de fiction, sont Boris Khlebnikov et Hanna Slak, tous deux présents en compétition cette année (Arrhythmia et The Miner). On peut donc s’attendre à retrouver dans quelques années, à Arras, leur nouveau long métrage, et c’est tant mieux !

La Tête à l’envers (Autriche, 2017 ) de Josef Hader

Joseph Hader est peut-être encore plus connu en Autriche pour ses spectacles de Stand-up et de cabaret que pour sa carrière d’acteur. Ô surprise, on l’a découvert récemment dans une incarnation on ne peut plus sérieuse, à l’opposé de l’image qu’il donnait, celle de l’écrivain Stefan Zweig dans le film de Maria Schrader. Cette personnalité trompe-l’œil et polymorphe, bien décidée à arriver là où on ne l’attend pas, incarne dans son premier long métrage en tant que réalisateur Georg, célèbre critique musical réputé pour ses chroniques acerbes, l’un des plus anciens d’un grand journal viennois. Ulcéré d’avoir été congédié du jour au lendemain au profit de jeunes rédacteurs coûtant moins cher, Georg explose. À la fois miné par le sentiment d’injustice et blessé dans son orgueil de privilégié, décidé à ne pas capituler, il fomente une terrible vengeance contre son ex-employeur, commençant par rôder près de chez lui, vandaliser ses biens, jusqu’à envisager de commettre l’irréparable… La tête à l’envers réussit là où The Square échouait. Josef Hader livre une satire sociale acide mais, loin de la leçon sentencieuse et poussiéreuse de Ruben Östlund, il garde un ton suffisamment distancié pour apporter une vision pertinente des classes privilégiées dans le milieu culturel. Dans la parabole d’Östlund, désincarnés, les personnages se limitaient à des figures symboliques caricaturales. Chez Hader, ils sont des êtres de chair. Son héros a une vraie substance, ambiguë, duale, provoquant tour à tour agacement et attendrissement. En outre, Joseph Hader accorde une attention toute particulière à ses personnages secondaires, que ce soit celui de la femme de 43 ans psychiatre psycho-rigide déboussolée par son mari et ses aspirations tardives à être mère, ou Erich, cet ancien camarade d’école ennemi (si émouvant Georg Friedrich) s’avérant peut-être le plus bel allié de Georg dans sa dérive et son éveil. En pleine crise existentielle, chacun semble arrivé à un seuil décisif de sa vie. La vie intime de ce quinquagénaire vole en éclats parallèlement à sa vie professionnelle. Le parcours de ce type cachant à sa femme son licenciement et partageant ses journées entre la revanche et l’errance ressemblerait presque à un Tokyo Sonata léger, qui n’échappe pas pour autant au désenchantement. Aussi ce « Wild Mouse » du titre original, ce grand-huit à restaurer que finance Georg pour Erich constitue la meilleure allégorie de ce passage obligé d’une vie dont la disparition de la stabilité s’apparente à des montagnes russes. Josef trahit en effet l’arrogance de sa classe et du « vieux con qui pense que c’était mieux avant », mais également le regard coupant sur l’évolution de l’écriture culturelle. Dans le portrait qu’en fait Josef Hader, l’art n’est plus un objet de vénération, mais un produit de consommation livré en pâture à des incapables, de jeunes chroniqueurs ne connaissant rien à leur sujet. Le héros s’insurge donc contre ce manque d’exigence, de culture générale. Mais d’un autre côté, il est lui-même l’incarnation d’une critique pesante, tranquillement installée depuis des décennies, sans jamais s’être soucié de détruire des carrières par ses critiques assassines. La tête à l’envers effectue un beau va-et-vient entre la lucidité du héros et ses travers de privilégié découvrant enfin à l’occasion de la cassure de sa vie le monde qui l’entoure. Ce sont ces contradictions de « l’être érudit » qu’égratigne le réalisateur plutôt subtilement, avec un film qui allie habilement divertissement populaire et réflexion. Malgré ses défauts, il est difficile de ne pas être attendri par le spectacle de sa détresse glissant vers le chaos, tel un gouffre. Ce qui le sauve du cynisme, c’est probablement cet infantilisme qui le caractérise tant dans sa vie intime que dans son attitude potache : celui dont la plume était si coupante se balade la nuit pour taguer la maison de son patron ou rayer sa voiture. Particulièrement soigné au niveau de la mise en scène, bénéficiant d’une très belle photo en scope, La tête à l’envers frappe également par la beauté de son illustration musicale, en particulier l’utilisation du répertoire classique, entre lyrisme et contrepoint ironique. Quoi de plus approprié en effet que la célèbre pièce baroque des folies d’Espagne pour illustrer l’humeur défaillante du héros ? (O.R.)

jusqu’à envisager de commettre l’irréparable… La tête à l’envers réussit là où The Square échouait. Josef Hader livre une satire sociale acide mais, loin de la leçon sentencieuse et poussiéreuse de Ruben Östlund, il garde un ton suffisamment distancié pour apporter une vision pertinente des classes privilégiées dans le milieu culturel. Dans la parabole d’Östlund, désincarnés, les personnages se limitaient à des figures symboliques caricaturales. Chez Hader, ils sont des êtres de chair. Son héros a une vraie substance, ambiguë, duale, provoquant tour à tour agacement et attendrissement. En outre, Joseph Hader accorde une attention toute particulière à ses personnages secondaires, que ce soit celui de la femme de 43 ans psychiatre psycho-rigide déboussolée par son mari et ses aspirations tardives à être mère, ou Erich, cet ancien camarade d’école ennemi (si émouvant Georg Friedrich) s’avérant peut-être le plus bel allié de Georg dans sa dérive et son éveil. En pleine crise existentielle, chacun semble arrivé à un seuil décisif de sa vie. La vie intime de ce quinquagénaire vole en éclats parallèlement à sa vie professionnelle. Le parcours de ce type cachant à sa femme son licenciement et partageant ses journées entre la revanche et l’errance ressemblerait presque à un Tokyo Sonata léger, qui n’échappe pas pour autant au désenchantement. Aussi ce « Wild Mouse » du titre original, ce grand-huit à restaurer que finance Georg pour Erich constitue la meilleure allégorie de ce passage obligé d’une vie dont la disparition de la stabilité s’apparente à des montagnes russes. Josef trahit en effet l’arrogance de sa classe et du « vieux con qui pense que c’était mieux avant », mais également le regard coupant sur l’évolution de l’écriture culturelle. Dans le portrait qu’en fait Josef Hader, l’art n’est plus un objet de vénération, mais un produit de consommation livré en pâture à des incapables, de jeunes chroniqueurs ne connaissant rien à leur sujet. Le héros s’insurge donc contre ce manque d’exigence, de culture générale. Mais d’un autre côté, il est lui-même l’incarnation d’une critique pesante, tranquillement installée depuis des décennies, sans jamais s’être soucié de détruire des carrières par ses critiques assassines. La tête à l’envers effectue un beau va-et-vient entre la lucidité du héros et ses travers de privilégié découvrant enfin à l’occasion de la cassure de sa vie le monde qui l’entoure. Ce sont ces contradictions de « l’être érudit » qu’égratigne le réalisateur plutôt subtilement, avec un film qui allie habilement divertissement populaire et réflexion. Malgré ses défauts, il est difficile de ne pas être attendri par le spectacle de sa détresse glissant vers le chaos, tel un gouffre. Ce qui le sauve du cynisme, c’est probablement cet infantilisme qui le caractérise tant dans sa vie intime que dans son attitude potache : celui dont la plume était si coupante se balade la nuit pour taguer la maison de son patron ou rayer sa voiture. Particulièrement soigné au niveau de la mise en scène, bénéficiant d’une très belle photo en scope, La tête à l’envers frappe également par la beauté de son illustration musicale, en particulier l’utilisation du répertoire classique, entre lyrisme et contrepoint ironique. Quoi de plus approprié en effet que la célèbre pièce baroque des folies d’Espagne pour illustrer l’humeur défaillante du héros ? (O.R.)

Arrhythmia (Russie, 2017) de Boris Khlebnikov

Arrhythmia fut l’un des films les plus marquants de la compétition. Le plus attachant, aussi. Le cœur, ici, est cet organe à la fois biologiquement et émotionnellement vital. Les pulsations et l’amour : ce sont les deux axes du film, imbriqués en la personne d’Oleg, médecin urgentiste, alcoolique et paumé, se trouvant confronté à deux problématiques, l’une professionnelle, l’autre intime. Alors que sa hiérarchie lui impose des cadences, du rendement, au détriment de la qualité de soins et d’écoute qui sont au cœur de son métier, sa femme lui annonce par texto qu’elle souhaite divorcer. Le réalisateur tresse ces deux mouvements en exploitant la notion de rythme contenue dans son titre, en variant de l’un à l’autre les tons, la mise en scène, le montage. Le film s’ouvre sur une intervention à domicile. L’hypocondrie de la patiente révèlera l’impertinence jamais dépourvue d’humanité d’Oleg : sa rébellion. Puis nous plongeons dans la noirceur du personnage, se bourrant la gueule en plein repas familial, dans une scène au montage sec, chargé de tension. La mise en scène de Boris Khlebnikov est fascinante de maîtrise : il a le don pour installer le malaise en quelques secondes  entre silences pesants, regards interrogatifs et inquiets captés au vol, et ce terrible bruit des objets, des fourchettes, du vin qui coule dans le verre, comme le détail qui définit la déchéance même du héros. Cette même tension gagnera les scènes d’intervention, de plus en plus suffocantes, de plus en plus déterminantes dans leur enjeu, à mesure qu’Oleg, harcelé par une hiérarchie froide et bornée, prend des risques et affirme ses convictions. Sans appuyer lourdement son propos mais en adoptant un regard ni distancié ni pamphlétaire, Arrhythmia dresse le portrait d’une société russe déshumanisée, transposable partout, à l’heure de la course au chiffre généralisée et du vivant sacrifié sur l’autel de la compétitivité. Dans ses refus, ses coups de tête, son opiniâtreté, Oleg, qui n’est pas un employé modèle mais recèle bien des qualités, – son écriture est un antidote au manichéisme – se révèle. Le dispositif du film pourrait sembler répétitif, mais c’est sans compter sur ces micro variations autour d’un comportement de plus en plus affirmé, entier, qui font de chaque intervention autant d’étapes dans la trajectoire du personnage, autant de coups de balai passé sur une personnalité ne demandant qu’à rayonner. Le film est très beau dans son mouvement, la courbe ascendante qu’est le parcours professionnel d’Oleg étant sans cesse rompue par les dents de scie conjugales qu’il traverse. Si l’exercice de son métier relève de l’affirmation de soi, en dépit des doutes, la sphère intime est le théâtre d’un effondrement du personnage. Taiseux et dilettante au premier abord, il dissimule une fragilité autour de laquelle le film va patiemment gratter avant de la dévoiler. C’est dans cette dimension-là que l’économie de jeu d’Aleksandr Yatsenko se révèle bouleversante. Comme des fissures, de plus en plus larges et profondes, apparaissant à la surface d’un bloc de marbre. Entre l’incommunicabilité et la passion, Oleg et Katya cherchent à accorder leurs cœurs, à moins qu’il ne soit déjà trop tard. Irina Gorbatchova ne mérite pas moins que son partenaire d’être louée. Apportant grâce et naturel à un superbe personnage de femme, autant désabusée que lumineuse, elle irradie, d’une manière différente, autant que lui. Dans leur histoire, pas de coupable ni de victime. Pas de passé ni d’explications non plus. Juste deux êtres humains, saisis dans un bloc de présent. On ne se lasse pas de leurs visages, souvent cadrés au plus près, insaisissables, même traversés d’émotions. Arrhythmia laisse une impression à la fois de sobriété et d’intensité, parce qu’il observe et orchestre une certaine retenue tout en façonnant un matériau incandescent, parce qu’il parvient à transmettre aussi bien la dérive ou la beauté calme que l’urgence ou la détresse sans user d’effets, simplement en laissant se dérouler dans leur authenticité les faits, les affects. (A.J.)

entre silences pesants, regards interrogatifs et inquiets captés au vol, et ce terrible bruit des objets, des fourchettes, du vin qui coule dans le verre, comme le détail qui définit la déchéance même du héros. Cette même tension gagnera les scènes d’intervention, de plus en plus suffocantes, de plus en plus déterminantes dans leur enjeu, à mesure qu’Oleg, harcelé par une hiérarchie froide et bornée, prend des risques et affirme ses convictions. Sans appuyer lourdement son propos mais en adoptant un regard ni distancié ni pamphlétaire, Arrhythmia dresse le portrait d’une société russe déshumanisée, transposable partout, à l’heure de la course au chiffre généralisée et du vivant sacrifié sur l’autel de la compétitivité. Dans ses refus, ses coups de tête, son opiniâtreté, Oleg, qui n’est pas un employé modèle mais recèle bien des qualités, – son écriture est un antidote au manichéisme – se révèle. Le dispositif du film pourrait sembler répétitif, mais c’est sans compter sur ces micro variations autour d’un comportement de plus en plus affirmé, entier, qui font de chaque intervention autant d’étapes dans la trajectoire du personnage, autant de coups de balai passé sur une personnalité ne demandant qu’à rayonner. Le film est très beau dans son mouvement, la courbe ascendante qu’est le parcours professionnel d’Oleg étant sans cesse rompue par les dents de scie conjugales qu’il traverse. Si l’exercice de son métier relève de l’affirmation de soi, en dépit des doutes, la sphère intime est le théâtre d’un effondrement du personnage. Taiseux et dilettante au premier abord, il dissimule une fragilité autour de laquelle le film va patiemment gratter avant de la dévoiler. C’est dans cette dimension-là que l’économie de jeu d’Aleksandr Yatsenko se révèle bouleversante. Comme des fissures, de plus en plus larges et profondes, apparaissant à la surface d’un bloc de marbre. Entre l’incommunicabilité et la passion, Oleg et Katya cherchent à accorder leurs cœurs, à moins qu’il ne soit déjà trop tard. Irina Gorbatchova ne mérite pas moins que son partenaire d’être louée. Apportant grâce et naturel à un superbe personnage de femme, autant désabusée que lumineuse, elle irradie, d’une manière différente, autant que lui. Dans leur histoire, pas de coupable ni de victime. Pas de passé ni d’explications non plus. Juste deux êtres humains, saisis dans un bloc de présent. On ne se lasse pas de leurs visages, souvent cadrés au plus près, insaisissables, même traversés d’émotions. Arrhythmia laisse une impression à la fois de sobriété et d’intensité, parce qu’il observe et orchestre une certaine retenue tout en façonnant un matériau incandescent, parce qu’il parvient à transmettre aussi bien la dérive ou la beauté calme que l’urgence ou la détresse sans user d’effets, simplement en laissant se dérouler dans leur authenticité les faits, les affects. (A.J.)

The line (Slovaquie, 2017) de Peter Bebjak

S’il y a un vrai point fort dans The Line, c’est bien sa musique : entre composition originale et reprises d’airs traditionnels, le film maintient une atmosphère de bout en bout, parvenant presque à sauver l’ensemble… presque, donc. The Line commence plutôt bien, immergeant le spectateur dans la mécanique d’un trafic de stupéfiants à la frontière slovaquo-ukrainienne. Particulièrement rythmée, grâce à l’élégance de sa mise en scène, la beauté de sa photo, cette première séquence séduit, entraînant le spectateur dans l’espoir d’un film endiablé. Mais passé l’euphorie du plaisir de l’ailleurs, il faut se rendre à l’évidence. Cette belle façade exotique, ce dépaysant décorum dissimule une banale histoire de Mafia  de plus, de règlements de compte entre clans et nationalités. Seul le décor change et fait illusion, comme une belle enveloppe, superbe écrin pour habiller une œuvre quelconque et archétypique. Si The Line se laisse voir sans ennui, il laisse un goût de déjà-vu, et lasse à force de références, passé l’amusement de les repérer. Une scène d’exécution avortée en forêt calquée sur celle de Miller’s Crossing, un look du héros qui ressemble à l’ingérable numéro 8 de Suburra, oh, tiens, un hommage au Temps des gitans ! Mais la griffe d’un cinéaste, on la cherche en vain. Peter Bebjak pioche ses réminiscences visuelles par-ci par-là au gré du courant. Son héros est un cliché de bad boy pas si bad, quant aux personnages secondaires ils sont aussi peu développés et inexistants que des ombres.

de plus, de règlements de compte entre clans et nationalités. Seul le décor change et fait illusion, comme une belle enveloppe, superbe écrin pour habiller une œuvre quelconque et archétypique. Si The Line se laisse voir sans ennui, il laisse un goût de déjà-vu, et lasse à force de références, passé l’amusement de les repérer. Une scène d’exécution avortée en forêt calquée sur celle de Miller’s Crossing, un look du héros qui ressemble à l’ingérable numéro 8 de Suburra, oh, tiens, un hommage au Temps des gitans ! Mais la griffe d’un cinéaste, on la cherche en vain. Peter Bebjak pioche ses réminiscences visuelles par-ci par-là au gré du courant. Son héros est un cliché de bad boy pas si bad, quant aux personnages secondaires ils sont aussi peu développés et inexistants que des ombres.

Rien de plus agaçant pour un spectateur d’avoir une longueur d’avance sur le scénario avec ses twists qui n’en sont plus, une fin qui s’éternise, et un deus ex machina qui le coupe de tout tragique. Et pourtant, quel contexte socio-économique passionnant que ces derniers jours de trafic avant le renforcement de la surveillance de la frontière entre la Slovaquie et l’Ukraine au moment de l’entrée dans l’espace Schengen ! Le décor rêvé pour le fusionnement d’un hommage au genre et d’un regard politique. Le réalisateur préfère utiliser superficiellement la contemporanéité comme un arrière-plan illustratif, le privant ainsi de toute modernité, et de tout point de vue, tentant de se rattraper in extremis par une conclusion qui vire à la fable. Il y avait beaucoup à dire de ce parallélisme entre flux migratoire et marchandise illicite, mais Peter Bebjak privilégie le clin d’œil final, la pirouette.

Très « à la manière de », ne trouvant jamais un ton spécifique, The Line, c’est un peu Suburra à la sauce slovaque avec en guise d’épices quelques visions oniriques à la Kusturica. Mais malgré ses talents d’imitateur, The Line n’atteint jamais le lyrisme ni de l’un ni de l’autre, ne parvenant pas à l’extirper de son manque d’originalité. En dépit de son beau déguisement et du plaisir de l’ouïe, ne vous laissez pas avoir : sans enjeu véritable, The line reste une association de ressorts dramatiques rebattus, d’envolées bucoliques et de grosses ficelles. (O.R.)

Breaking News (Roumanie, 2017) de Iulia Rugina

Réalisé par la cinéaste roumaine Iulia Rugina, Breaking news, à l’opposé de son titre sensationnaliste, tire sa beauté simple de sa sobriété. La scène d’exposition – qui explique ce « Breaking news » tel un contrepoint ironique, puisque toute l’œuvre cheminera vers la balade intime, l’introspection et l’éloignement du voyeurisme médiatique que propose la société du spectacle – nous fait nous engouffrer dans l’urgence et le danger en suivant caméra à l’épaule deux reporters dépêchés sur les lieux d’une explosion, dans une usine. Profitant de l’absence de cordon de police, les deux téméraires journalistes pénètrent dans l’enceinte chaotique afin d’y tourner leur sujet et de rendre compte de la situation.  Mais à peine Alex a-t-il commencé son sujet qu’une partie du plafond s’effondre et que son collègue cameraman s’écroule, tué sur le coup. La chaîne de télévision décide de rendre hommage à Andrei en lui consacrant un reportage, et Alex est chargé de se rendre auprès de la famille du défunt pour récolter le matériau du film (témoignages, photographies). En adoptant une temporalité resserrée, Breaking News se penche non pas sur le processus de deuil dans son entier, mais sur le ressenti immédiat de la disparition, en particulier au travers du personnage de la fille unique d’Andrei, Simona, désormais orpheline. Venu pour honorer une commande pour une télé avide de pathos et de panégyrique, Alex demeure tiraillé entre la pression de ses supérieurs et le souhait de silence de la famille. Progressivement, son envie de tourner ce film s’évanouit, mais il reste pour accompagner l’adolescente dans sa perte. Même si rien ne nous indique que les deux hommes partageaient une réelle amitié, tous semblent oublier que lui aussi doit faire face à la douleur d’une disparition. Secret, Alex se sent investi d’une mission alors même qu’il se détourne de sa femme et de son fils. Comme si, mystérieusement, chacun venait accompagner l’autre et le faire remonter à la surface. Le film-hommage à venir demeure le fil rouge du scénario, mais en charriant images et souvenirs que Simona tantôt rejette tantôt reconsidère, se laissant ainsi gagner par l’émotion, il devient pour elle le vecteur d’une réconciliation post-mortem. Père absent, ou père aimant ? Le tiraillement entre la rage et l’amour de cette adolescente meurtrie est au cœur de Breaking News. Les deux films (celui que l’on voit et le reportage) ne sont pas là pour juger mais pour creuser le sujet de la nature éminemment subjective et changeante de la mémoire, dans un contexte de deuil et d’acceptation, traversé de silences et de belles plages contemplatives. Par cette mise en abime du film dans le film et grâce à la rencontre entre la tristesse rentrée d’Alex et la colère butée, puis tempérée, comme apprivoisée, de Simona, la réalisatrice se place à une juste distance de ces émotions, entre pudeur et éclats. Par son regard et sa mise en scène, elle prend le contrepied du point de départ de son film et accompagne elle aussi l’intime avec une belle simplicité. (A.J.)

Mais à peine Alex a-t-il commencé son sujet qu’une partie du plafond s’effondre et que son collègue cameraman s’écroule, tué sur le coup. La chaîne de télévision décide de rendre hommage à Andrei en lui consacrant un reportage, et Alex est chargé de se rendre auprès de la famille du défunt pour récolter le matériau du film (témoignages, photographies). En adoptant une temporalité resserrée, Breaking News se penche non pas sur le processus de deuil dans son entier, mais sur le ressenti immédiat de la disparition, en particulier au travers du personnage de la fille unique d’Andrei, Simona, désormais orpheline. Venu pour honorer une commande pour une télé avide de pathos et de panégyrique, Alex demeure tiraillé entre la pression de ses supérieurs et le souhait de silence de la famille. Progressivement, son envie de tourner ce film s’évanouit, mais il reste pour accompagner l’adolescente dans sa perte. Même si rien ne nous indique que les deux hommes partageaient une réelle amitié, tous semblent oublier que lui aussi doit faire face à la douleur d’une disparition. Secret, Alex se sent investi d’une mission alors même qu’il se détourne de sa femme et de son fils. Comme si, mystérieusement, chacun venait accompagner l’autre et le faire remonter à la surface. Le film-hommage à venir demeure le fil rouge du scénario, mais en charriant images et souvenirs que Simona tantôt rejette tantôt reconsidère, se laissant ainsi gagner par l’émotion, il devient pour elle le vecteur d’une réconciliation post-mortem. Père absent, ou père aimant ? Le tiraillement entre la rage et l’amour de cette adolescente meurtrie est au cœur de Breaking News. Les deux films (celui que l’on voit et le reportage) ne sont pas là pour juger mais pour creuser le sujet de la nature éminemment subjective et changeante de la mémoire, dans un contexte de deuil et d’acceptation, traversé de silences et de belles plages contemplatives. Par cette mise en abime du film dans le film et grâce à la rencontre entre la tristesse rentrée d’Alex et la colère butée, puis tempérée, comme apprivoisée, de Simona, la réalisatrice se place à une juste distance de ces émotions, entre pudeur et éclats. Par son regard et sa mise en scène, elle prend le contrepied du point de départ de son film et accompagne elle aussi l’intime avec une belle simplicité. (A.J.)

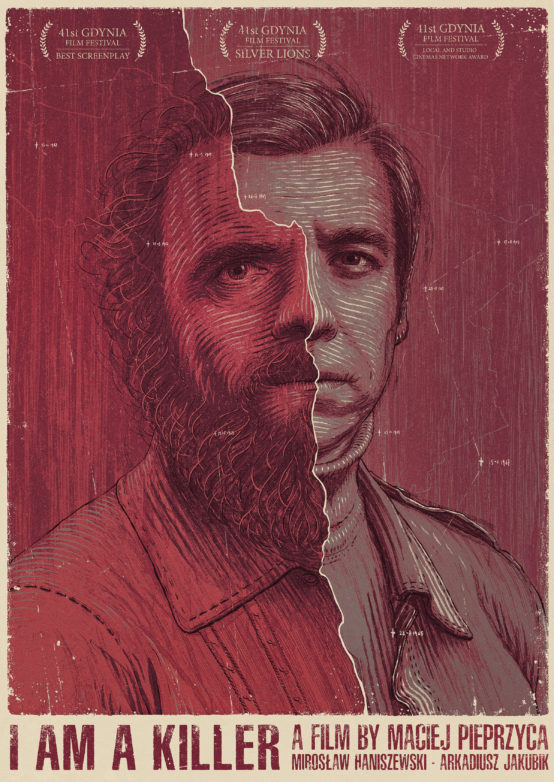

I’m a killer (Pologne, 2016) de Maciej Pieprzyca

Une affaire criminelle secoua dans les années 70 une petite ville du sud de la Pologne. Un psycho-killer surnommé « le vampire » tua des femmes de tout âge, prévenant régulièrement la police de l’application de son futur programme : il comptait en éliminer trente, comme les trente années vécues sous le régime de la République populaire de Pologne. Dans sa texture formelle et esthétique, Maciej Pieprzyca semble de prime abord proposer un Zodiac d’Europe de l’est et  ne dissimule pas son modèle : images cherchant à retrouver la patine des années 70 ou son rythme, suivant étape par étape les recherches des enquêteurs obsédés dans leur investigation au point d’y laisser leur vie intime. Mais dans cette Pologne communiste grisâtre, dépressive, pluvieuse, la police n’est pas le FBI : elle n’en a pas les moyens ni la marge de liberté. La bureaucratie domine et les ressorts du pouvoir – et de la corruption – l’emportent sur la quête de vérité. I’m a killer étudie la mécanique d’un système où les plus hauts placés déplacent les pions à loisir. L’enquêteur ne doit pas trouver le coupable, mais un coupable. Dès lors que Wieslaw Kalicki, un homme réputé pour sa violence et ses violences conjugales est désigné, puis arrêté, il s’agit pour le policier Janusz Jasinski, en quête de reconnaissance et d’ascension, d’obtenir ses aveux : l’affaire sera close, et il gagnera tous les honneurs. À partir de ce postulat, faute d’étudier le cheminement et la victoire de la justice, I’m a killer devient un gigantesque film sur le simulacre et le règne du faux. Éliminons le doute. Si la vérité est inconnue, construisons-la. Entre Janusz et Wieslaw, une relation ambiguë, intense, presque complice, s’installe. Le film emprunte alors la voie de deux grands films de Fleisher qu’étaient L’Étrangleur de Boston et L’Étrangleur de Rillington Place dans des séquences d’une tension et d’une émotion inouïes qui plongent le film dans une noirceur étouffante. Le mensonge et l’imposture contaminent l’atmosphère d’I’m a killer tel un insidieux virus. Ils s’emparent du moindre rapport humain, professionnel, amical, amoureux. Jusqu’à cette vision ironique d’un ordinateur sensé exploiter les techniques scientifiques de pointe et imprimer le nom du coupable. Nous ne sommes pas loin de la faute de frappe fatidique de Brazil qui scellait le sort du héros. Que dire alors de la liaison qu’entretient le policier avec sa jeune et belle maîtresse lorsqu’on apprend qu’elle a besoin d’un passeport ? Un trompe-l’oeil qui semble applicable au monde lui-même. Chaque élément du film semble soumis à la fissure qui le contredira, qui viendra détruire tout élément de certitude. Si dans Zodiac, l’enquête se muait en quête existentielle par laquelle les personnages définissaient le sens même de leur vie, ici la construction du mensonge ouvre le héros sur son propre abîme. En cette confrontation magistrale entre le « criminel » et son juge I’m a killer offre une réflexion sur la dualité et la culpabilité digne de la littérature russe, où bourreau et victime semblent s’inverser. Servi par une mise en scène particulièrement inspirée, épurée, tendue à bloc, I’m a killer mêle magistralement portrait terrifiant d’une Pologne totalitaire et descente intime dans les tréfonds de l’âme humaine. Choc du festival. (O.R.)

ne dissimule pas son modèle : images cherchant à retrouver la patine des années 70 ou son rythme, suivant étape par étape les recherches des enquêteurs obsédés dans leur investigation au point d’y laisser leur vie intime. Mais dans cette Pologne communiste grisâtre, dépressive, pluvieuse, la police n’est pas le FBI : elle n’en a pas les moyens ni la marge de liberté. La bureaucratie domine et les ressorts du pouvoir – et de la corruption – l’emportent sur la quête de vérité. I’m a killer étudie la mécanique d’un système où les plus hauts placés déplacent les pions à loisir. L’enquêteur ne doit pas trouver le coupable, mais un coupable. Dès lors que Wieslaw Kalicki, un homme réputé pour sa violence et ses violences conjugales est désigné, puis arrêté, il s’agit pour le policier Janusz Jasinski, en quête de reconnaissance et d’ascension, d’obtenir ses aveux : l’affaire sera close, et il gagnera tous les honneurs. À partir de ce postulat, faute d’étudier le cheminement et la victoire de la justice, I’m a killer devient un gigantesque film sur le simulacre et le règne du faux. Éliminons le doute. Si la vérité est inconnue, construisons-la. Entre Janusz et Wieslaw, une relation ambiguë, intense, presque complice, s’installe. Le film emprunte alors la voie de deux grands films de Fleisher qu’étaient L’Étrangleur de Boston et L’Étrangleur de Rillington Place dans des séquences d’une tension et d’une émotion inouïes qui plongent le film dans une noirceur étouffante. Le mensonge et l’imposture contaminent l’atmosphère d’I’m a killer tel un insidieux virus. Ils s’emparent du moindre rapport humain, professionnel, amical, amoureux. Jusqu’à cette vision ironique d’un ordinateur sensé exploiter les techniques scientifiques de pointe et imprimer le nom du coupable. Nous ne sommes pas loin de la faute de frappe fatidique de Brazil qui scellait le sort du héros. Que dire alors de la liaison qu’entretient le policier avec sa jeune et belle maîtresse lorsqu’on apprend qu’elle a besoin d’un passeport ? Un trompe-l’oeil qui semble applicable au monde lui-même. Chaque élément du film semble soumis à la fissure qui le contredira, qui viendra détruire tout élément de certitude. Si dans Zodiac, l’enquête se muait en quête existentielle par laquelle les personnages définissaient le sens même de leur vie, ici la construction du mensonge ouvre le héros sur son propre abîme. En cette confrontation magistrale entre le « criminel » et son juge I’m a killer offre une réflexion sur la dualité et la culpabilité digne de la littérature russe, où bourreau et victime semblent s’inverser. Servi par une mise en scène particulièrement inspirée, épurée, tendue à bloc, I’m a killer mêle magistralement portrait terrifiant d’une Pologne totalitaire et descente intime dans les tréfonds de l’âme humaine. Choc du festival. (O.R.)

Handle with Care (Norvège, 2017) de Arild Andresen

Le film norvégien de la compétition, Handle with Care, vaut avant tout pour ses deux personnages principaux et la peinture de l’évolution de leur lien. Un père et son fils adoptif, ou plutôt un homme, et son fils adoptif. Car tout l’enjeu de Handle with Care réside dans ce sentiment de paternité faisant cruellement défaut à Kjetil, incapable de trouver sa place auprès de cet enfant de six ans qu’il tente désormais d’élever seul suite à la disparition de sa femme. Prêt à rendre les  armes, échouant à communiquer autrement que dans le conflit avec le petit Daniel, Kjetil part avec lui en Colombie, sur les traces de sa mère biologique. Tout le film repose sur un énorme non-dit : Kjetil part avec l’intention de laisser Daniel à sa mère. C’est clair sans être explicité, ni au spectateur, ni à Daniel, ni à aucun des personnages que croise Kjetil dans son périple. Ce parti-pris place le film en porte-à-faux, l’empêchant d’aller au bout des sentiments qu’il orchestre, tout en transmettant fidèlement la détresse de ce père en devenir possible. Handle with Care maintient cette tension, par moments très pesante, nourrissant un certain « suspense » quant à la résolution du voyage. Dans cet espace, cet entre-deux, va pouvoir évoluer, s’affronter et se rejoindre, ce lien paternel et filial. Si le film se révèle plutôt fin sur ces thèmes délicats que sont l’essence de la paternité ou l’ambiguïté de la construction d’une relation – il évite en effet tout pathos –, il échoue en revanche à filmer la réalité de la Colombie, faisant ici figure de carte postale, alors même que le contexte social à l’origine même de l’adoption de Daniel, est clairement évoqué. De même, Arild Andresen cède carrément au cliché lorsqu’il parsème son film de réminiscences du passé, pour souligner la douleur de la perte, lors de flash backs fantasmatiques où Kjetil revoit sa femme, et se remémore la vie à trois. Ces scènes illustrent de manière démonstrative le lien fort entre l’enfant et sa mère, dont lui était observateur. Ébauches jamais exploitées de la dimension de deuil entourant les rapports conflictuels entre l’homme et l’enfant, elles se révèlent surtout filmées à la manière d’une publicité scandinave pour une marque de meubles. On sent bien dans ces incursions suspendues (la photographie, la musique sont différentes) la volonté du réalisateur de donner corps à ce bonheur perdu qu’il va falloir dépasser et créer autrement, mais elles se révèlent plus encombrantes que pertinentes. Reste quelque chose d’immatériel, le point fort du film, que sont ces moments de surgissement d’un lien naissant. On ne sait trop si le film parvient le mieux à les créer ou à les capter, avec la complicité de deux bons interprètes, mais ils sont là. Ce sont surtout ces petits éclairs bruts, traversant plusieurs scènes fortes, que l’on a envie de retenir de Handle with Care, film mineur mais touchant. (A.J.)

armes, échouant à communiquer autrement que dans le conflit avec le petit Daniel, Kjetil part avec lui en Colombie, sur les traces de sa mère biologique. Tout le film repose sur un énorme non-dit : Kjetil part avec l’intention de laisser Daniel à sa mère. C’est clair sans être explicité, ni au spectateur, ni à Daniel, ni à aucun des personnages que croise Kjetil dans son périple. Ce parti-pris place le film en porte-à-faux, l’empêchant d’aller au bout des sentiments qu’il orchestre, tout en transmettant fidèlement la détresse de ce père en devenir possible. Handle with Care maintient cette tension, par moments très pesante, nourrissant un certain « suspense » quant à la résolution du voyage. Dans cet espace, cet entre-deux, va pouvoir évoluer, s’affronter et se rejoindre, ce lien paternel et filial. Si le film se révèle plutôt fin sur ces thèmes délicats que sont l’essence de la paternité ou l’ambiguïté de la construction d’une relation – il évite en effet tout pathos –, il échoue en revanche à filmer la réalité de la Colombie, faisant ici figure de carte postale, alors même que le contexte social à l’origine même de l’adoption de Daniel, est clairement évoqué. De même, Arild Andresen cède carrément au cliché lorsqu’il parsème son film de réminiscences du passé, pour souligner la douleur de la perte, lors de flash backs fantasmatiques où Kjetil revoit sa femme, et se remémore la vie à trois. Ces scènes illustrent de manière démonstrative le lien fort entre l’enfant et sa mère, dont lui était observateur. Ébauches jamais exploitées de la dimension de deuil entourant les rapports conflictuels entre l’homme et l’enfant, elles se révèlent surtout filmées à la manière d’une publicité scandinave pour une marque de meubles. On sent bien dans ces incursions suspendues (la photographie, la musique sont différentes) la volonté du réalisateur de donner corps à ce bonheur perdu qu’il va falloir dépasser et créer autrement, mais elles se révèlent plus encombrantes que pertinentes. Reste quelque chose d’immatériel, le point fort du film, que sont ces moments de surgissement d’un lien naissant. On ne sait trop si le film parvient le mieux à les créer ou à les capter, avec la complicité de deux bons interprètes, mais ils sont là. Ce sont surtout ces petits éclairs bruts, traversant plusieurs scènes fortes, que l’on a envie de retenir de Handle with Care, film mineur mais touchant. (A.J.)

Une Part d’Ombre (Belgique, 2017) de Samuel Tilman

Il est vrai qu’en ces temps de scandale d’agression sexuelle, où chacun profite d’une situation tragique et explosive pour s’arroger le droit de se substituer à la justice, se réveillant redresseur de tort en réinterprétant les faits, Une Part d’Ombre arrivait à point nommé, se faisant l’écho d’un climat particulièrement nauséabond. La zone d’ombre est celle qui fascine parce qu’elle laisse place au questionnement et à l’interprétation. La manière dont l’humain cherche à la combler et l’invente est un beau thème capable d’atteindre tour à tour le métaphysique et le social. Le thème du film est donc assez simple : David, un professeur sans histoire en vacances au ski, passe de témoin à suspect idéal lorsqu’est découvert le corps d’une jeune femme juste à côté du chalet qu’il loue avec des amis. Alors que quelqu’un déclare l’avoir vu sur le lieu du crime, lui se rappelle de la présence d’un rôdeur qui lui ressemblait étrangement, qu’il soupçonne d’être le tueur. Il va donc partir à sa recherche, mais il est déjà trop tard. La mécanique de la rumeur est déjà lancée, l’image ternie ; un à un ses connaissances, collègues et amis le lâchent, le regardant d’un mauvais œil d’abord avant de participer à son dénigrement. Mais qui est vraiment David ? Samuel Tilman organise plutôt bien cet engrenage inéluctable, et tout particulièrement la manière dont une petite collectivité respectable (ah, ces fidèles amis ! Ah, l’éducation nationale !) laissent le doute s’immiscer en toute bonne conscience et leurs fantasmes agir au point de réinventer la réalité. L’arrogance de l’apprenti détective se mêle au voyeurisme jusqu’à l’abjection. De même, le cinéaste développe de manière plutôt intéressante cette idée d’amalgame de la faute. En fouillant sa vie privée, on découvre que David trompait sa femme avec une plus jeune. Puisqu’il était infidèle il ne serait pas étonnant qu’il soit criminel ! Hélas, si Samuel Tilman scrute plutôt habilement cette bassesse de l’âme humaine, contrairement à un Chabrol qui s’en serait servi pour une subtile étude de mœurs, il préfère semer un doute stéréotypé au sein du spectateur. Il en résulte un polar balisé plutôt quelconque porté par un parcours héroïque que l’on finit par suivre distraitement. Après ses coups de théâtre le cinéaste conclura Une Part d’Ombre par un twist final mal amené sans nous épargner la plaidoirie soporifique qui souligne avec démonstration tout ce qui était précédemment implicite. Si c’est pour nous répéter qu’avoir une maîtresse n’est pas aussi coupable que d’en assassiner une, merci, on avait compris. Ajoutons à cela que visuellement c’est peu palpitant, dominé par une esthétique du champ/contre-champ, et que l’aboutissement narratif ultime débouche sur un montage alterné lourdingue. C’est d’autant plus dommage que dans l’ensemble, les acteurs sont convaincants, Fabrizio Rongione en tête, donnant une vraie consistance à son personnage. Pour le reste, c’est un peu le b-a ba d’un cinéma artistiquement neutre et sans surprise, ni bon ni franchement mauvais. On comprendra que ce qui manque le plus à Une Part d’Ombre, c’est la part d’ombre elle-même. (O.R.)

découvert le corps d’une jeune femme juste à côté du chalet qu’il loue avec des amis. Alors que quelqu’un déclare l’avoir vu sur le lieu du crime, lui se rappelle de la présence d’un rôdeur qui lui ressemblait étrangement, qu’il soupçonne d’être le tueur. Il va donc partir à sa recherche, mais il est déjà trop tard. La mécanique de la rumeur est déjà lancée, l’image ternie ; un à un ses connaissances, collègues et amis le lâchent, le regardant d’un mauvais œil d’abord avant de participer à son dénigrement. Mais qui est vraiment David ? Samuel Tilman organise plutôt bien cet engrenage inéluctable, et tout particulièrement la manière dont une petite collectivité respectable (ah, ces fidèles amis ! Ah, l’éducation nationale !) laissent le doute s’immiscer en toute bonne conscience et leurs fantasmes agir au point de réinventer la réalité. L’arrogance de l’apprenti détective se mêle au voyeurisme jusqu’à l’abjection. De même, le cinéaste développe de manière plutôt intéressante cette idée d’amalgame de la faute. En fouillant sa vie privée, on découvre que David trompait sa femme avec une plus jeune. Puisqu’il était infidèle il ne serait pas étonnant qu’il soit criminel ! Hélas, si Samuel Tilman scrute plutôt habilement cette bassesse de l’âme humaine, contrairement à un Chabrol qui s’en serait servi pour une subtile étude de mœurs, il préfère semer un doute stéréotypé au sein du spectateur. Il en résulte un polar balisé plutôt quelconque porté par un parcours héroïque que l’on finit par suivre distraitement. Après ses coups de théâtre le cinéaste conclura Une Part d’Ombre par un twist final mal amené sans nous épargner la plaidoirie soporifique qui souligne avec démonstration tout ce qui était précédemment implicite. Si c’est pour nous répéter qu’avoir une maîtresse n’est pas aussi coupable que d’en assassiner une, merci, on avait compris. Ajoutons à cela que visuellement c’est peu palpitant, dominé par une esthétique du champ/contre-champ, et que l’aboutissement narratif ultime débouche sur un montage alterné lourdingue. C’est d’autant plus dommage que dans l’ensemble, les acteurs sont convaincants, Fabrizio Rongione en tête, donnant une vraie consistance à son personnage. Pour le reste, c’est un peu le b-a ba d’un cinéma artistiquement neutre et sans surprise, ni bon ni franchement mauvais. On comprendra que ce qui manque le plus à Une Part d’Ombre, c’est la part d’ombre elle-même. (O.R.)

Zagros (Turquie, Belgique, 2017) de Sahim Omar Kalifa

Le sujet est beau, important, mais que la mise en œuvre est lourde ! Après une ouverture lumineuse dans les vallées du Kurdistan, où Zagros, berger de son état, vit paisiblement avec sa femme Havin et leur petite fille, c’est tout le poids des valeurs patriarcales qui s’abat sur le couple. Havin est en effet accusée d’adultère, et c’est l’honneur de la famille entière qui s’en trouve entaché. Le harcèlement que subit Havin la pousse, malgré son amour pour Zagros, à fuir avec sa  fille à Bruxelles, où vit l’un de ses cousins. Si le film est d’une grande noirceur, confinant souvent à la tragédie, c’est parce qu’il relance sans cesse cette dynamique, les trouées d’espoir se voyant constamment rompues par le spectre de cette faute imaginaire qui, sitôt qu’elle a été décrétée, semble poursuivre pour toujours cette femme. Belle surprise de Zagros, Halima Ilter incarne avec fougue un personnage courageux, en pleine émancipation. Mais si peu libre finalement. Lorsque Zagros la rejoint, le contraste entre son attitude sereine, tournée vers l’avenir, et tout le poids des traditions qu’il traine avec lui, est saisissant. C’est là que le film sombre dans le didactisme à grands coups d’événements à charge et de clichés symboliques, insistant lourdement, revenant continuellement sur les faits hypothétiques reprochés à Havin. Pour développer le doute semé dans la tête de Zagros, Sahim Omar Kalifa ne lésine pas sur les stéréotypes de la jalousie au service de la charge contre le partiarcat. C’est même l’escalade lorsque Zagros découvre que l’amant potentiel pourrait aussi être, comble du déshonneur, le père de sa fille. Même partie, Havin subit l’attitude soupçonneuse, quasiment obsessionnelle, de son mari, qui a réussi à se détacher temporairement de sa famille, mais pas du doute que l’on a insinué en lui, et que son père continue à alimenter. Tel un disque rayé, Zagros finit par la harceler à son tour, comme un nouvel Othello obsédé par l’infidélité de sa Desdémone jusqu’à commettre l’irréparable, et le film, inévitablement, tourne en rond. Réenvisager une relecture de Shakespare sous le prisme du fondamentalisme ? Pourquoi pas. Il ne s’agissait pas non plus d’édulcorer ou de minorer l’impact de mentalités dont on connaît l’existence, mais l’absence de nuances, malgré l’épouvante que provoque Zagros, finit par nuire à sa crédibilité, puisqu’ en dépit de sa personnalité, de son libre-arbitre, le personnage finit par perdre en chair tout ce qu’il gagne en symbolique : l’incarnation de cette transmission générationnelle aveugle des valeurs. Partant de là, le propos tient en quelques lignes, le constat est sans appel, ne laissant aucune issue à ses personnages condamnés par le scénario, à l’image d’une sentence irrévocable, et l’on reste extérieur à un film qui s’enfonce dans sa dénonciation. On en vient à reprocher à un film sur la rigidité morale son manque de souplesse, mais c’est que cette adéquation entre le sujet et la manière dont il est raconté occulte bon nombre de questions intéressantes, appauvrit les caractères, et limite même l’impact lancinant de la tragédie, en résumant l’histoire d’amour à un soupçon maladif, là où une foule de sentiments et de contradictions (subtiles) auraient pu être explorés. Le réalisateur tenait là un beau projet, mais pèche par excès de démonstration. (A.J.)

fille à Bruxelles, où vit l’un de ses cousins. Si le film est d’une grande noirceur, confinant souvent à la tragédie, c’est parce qu’il relance sans cesse cette dynamique, les trouées d’espoir se voyant constamment rompues par le spectre de cette faute imaginaire qui, sitôt qu’elle a été décrétée, semble poursuivre pour toujours cette femme. Belle surprise de Zagros, Halima Ilter incarne avec fougue un personnage courageux, en pleine émancipation. Mais si peu libre finalement. Lorsque Zagros la rejoint, le contraste entre son attitude sereine, tournée vers l’avenir, et tout le poids des traditions qu’il traine avec lui, est saisissant. C’est là que le film sombre dans le didactisme à grands coups d’événements à charge et de clichés symboliques, insistant lourdement, revenant continuellement sur les faits hypothétiques reprochés à Havin. Pour développer le doute semé dans la tête de Zagros, Sahim Omar Kalifa ne lésine pas sur les stéréotypes de la jalousie au service de la charge contre le partiarcat. C’est même l’escalade lorsque Zagros découvre que l’amant potentiel pourrait aussi être, comble du déshonneur, le père de sa fille. Même partie, Havin subit l’attitude soupçonneuse, quasiment obsessionnelle, de son mari, qui a réussi à se détacher temporairement de sa famille, mais pas du doute que l’on a insinué en lui, et que son père continue à alimenter. Tel un disque rayé, Zagros finit par la harceler à son tour, comme un nouvel Othello obsédé par l’infidélité de sa Desdémone jusqu’à commettre l’irréparable, et le film, inévitablement, tourne en rond. Réenvisager une relecture de Shakespare sous le prisme du fondamentalisme ? Pourquoi pas. Il ne s’agissait pas non plus d’édulcorer ou de minorer l’impact de mentalités dont on connaît l’existence, mais l’absence de nuances, malgré l’épouvante que provoque Zagros, finit par nuire à sa crédibilité, puisqu’ en dépit de sa personnalité, de son libre-arbitre, le personnage finit par perdre en chair tout ce qu’il gagne en symbolique : l’incarnation de cette transmission générationnelle aveugle des valeurs. Partant de là, le propos tient en quelques lignes, le constat est sans appel, ne laissant aucune issue à ses personnages condamnés par le scénario, à l’image d’une sentence irrévocable, et l’on reste extérieur à un film qui s’enfonce dans sa dénonciation. On en vient à reprocher à un film sur la rigidité morale son manque de souplesse, mais c’est que cette adéquation entre le sujet et la manière dont il est raconté occulte bon nombre de questions intéressantes, appauvrit les caractères, et limite même l’impact lancinant de la tragédie, en résumant l’histoire d’amour à un soupçon maladif, là où une foule de sentiments et de contradictions (subtiles) auraient pu être explorés. Le réalisateur tenait là un beau projet, mais pèche par excès de démonstration. (A.J.)

The Miner (Slovénie, 2017) de Hanna Slak

The Miner s’ouvre sur une des séquences visuellement les plus belles que nous ait offert le festival : une lumière naturaliste digne de Widerberg dans Elvira Madigan, un chemin caillouteux aux abords d’une forêt, une promesse d’un frère et d’une sœur qui trace les contours de sa main sur une feuille de papier, pour sceller le souvenir et la promesse de se revoir. Puis tout s’emballe, en un travelling accéléré qui nous éloigne violemment, engageant à toute vitesse la fuite du souvenir, envoyé désormais sur les rails d’une mine, retour brutal au présent. À l’obscurité. On comprend instantanément ce vestige du temps qui hante le héros de The Miner, bosniaque parti travailler en Slovénie avant la guerre de Yougoslavie, avant le massacre de Srebrenica où disparut cette sœur adorée, dont le corps ne fut jamais retrouvé. Lui, n’a pas fui l’horreur, il l’a précédée, gardant éternellement ce sentiment coupable d’inachevé, d’adieux jamais accomplis. Le même sentiment sublime et douloureux qui emplissait Nostalgie de la Lumière de Patricio Guzmán, quand la perte n’a pas de représentation, restant vivace. Lorsque son horrible patron – seul élément manichéen du film : le mal se lit vraiment sur son visage – lui demande d’aller vérifier seul l’intérieur d’une mine abandonnée depuis 1945, Alija accepte, malgré ses réticences. Accompagné d’un adolescent stagiaire totalement inexpérimenté, il se retrouve bloqué au bout d’un des couloirs par un étrange mur, qu’il abat. Devant lui : un premier crâne humain. Ce sont les résurgences d’un autre passé, d’un autre crime de l’Histoire, d’un autre charnier qui vont faire écho à sa propre douleur intime. Dès lors, incapable de garder le silence que presque tous lui imposent, Alija se lance dans une quête éperdue de vérité et justice. Mais que peut un seul mineur contre une société entière ? Non seulement Hanna Slak livre un film poignant sur le devoir de mémoire, mais elle inscrit The Miner dans cette démarche même, en rendant justice au personnage réel dont elle s’inspire. Avec ce portrait d’une Slovénie incapable de faire face à ses démons, son passé trouble et dissimulant les crimes commis pendant la guerre, elle investit son cinéma d’une mission, se réappropriant l’idée d’œuvre d’art militante. Mais The Miner ne serait rien sans sa beauté formelle, en particulier ces moments dans la mine aussi hypnotiques qu’anxiogènes, dont l’abstraction et la gestion de l’épouvante renverraient presque à The Descent de Neil Marshall. Superbe et intense, The Miner se paye donc le luxe d’être engagé, tout en affirmant des partis pris formels osés et convaincants. Ouvert sur tous les espoirs et l’esprit de lutte The Miner laisse une chance à l’apaisement sans pour autant renoncer, dans l’idée d’une énergie de combat à transmettre aux jeunes générations. Plus que de reprendre le flambeau, la fille d’Alija, Elma, le porte à la place de son père, ulcérée par de nouvelles iniquités, comme le signe d’une rébellion indétrônable, d’une insoumission portée vers l’avenir. (O.R.)

Yougoslavie, avant le massacre de Srebrenica où disparut cette sœur adorée, dont le corps ne fut jamais retrouvé. Lui, n’a pas fui l’horreur, il l’a précédée, gardant éternellement ce sentiment coupable d’inachevé, d’adieux jamais accomplis. Le même sentiment sublime et douloureux qui emplissait Nostalgie de la Lumière de Patricio Guzmán, quand la perte n’a pas de représentation, restant vivace. Lorsque son horrible patron – seul élément manichéen du film : le mal se lit vraiment sur son visage – lui demande d’aller vérifier seul l’intérieur d’une mine abandonnée depuis 1945, Alija accepte, malgré ses réticences. Accompagné d’un adolescent stagiaire totalement inexpérimenté, il se retrouve bloqué au bout d’un des couloirs par un étrange mur, qu’il abat. Devant lui : un premier crâne humain. Ce sont les résurgences d’un autre passé, d’un autre crime de l’Histoire, d’un autre charnier qui vont faire écho à sa propre douleur intime. Dès lors, incapable de garder le silence que presque tous lui imposent, Alija se lance dans une quête éperdue de vérité et justice. Mais que peut un seul mineur contre une société entière ? Non seulement Hanna Slak livre un film poignant sur le devoir de mémoire, mais elle inscrit The Miner dans cette démarche même, en rendant justice au personnage réel dont elle s’inspire. Avec ce portrait d’une Slovénie incapable de faire face à ses démons, son passé trouble et dissimulant les crimes commis pendant la guerre, elle investit son cinéma d’une mission, se réappropriant l’idée d’œuvre d’art militante. Mais The Miner ne serait rien sans sa beauté formelle, en particulier ces moments dans la mine aussi hypnotiques qu’anxiogènes, dont l’abstraction et la gestion de l’épouvante renverraient presque à The Descent de Neil Marshall. Superbe et intense, The Miner se paye donc le luxe d’être engagé, tout en affirmant des partis pris formels osés et convaincants. Ouvert sur tous les espoirs et l’esprit de lutte The Miner laisse une chance à l’apaisement sans pour autant renoncer, dans l’idée d’une énergie de combat à transmettre aux jeunes générations. Plus que de reprendre le flambeau, la fille d’Alija, Elma, le porte à la place de son père, ulcérée par de nouvelles iniquités, comme le signe d’une rébellion indétrônable, d’une insoumission portée vers l’avenir. (O.R.)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).