Le temps, s’il détruit tout en particulier les souvenirs et nos âmes damnées, a parfois du bon.

Non pas tant parce qu’il excuse avec facilité le critique sursollicité de ses erreurs et oublis, mais parce qu’il permet aussi de voir, sous le flot continu de sorties, de notes, de textes, ceux qui restent et ce qui reste.

Et dans cette année plutôt morose du monde, au moment où va s’éteindre la lumière crasse de son théâtre glauque et masqué FFP2, une œuvre revient, incessamment, quand on regarde dans le rétroviseur : une œuvre livide et de feu, une œuvre dont la truculence de la langue masque une noirceur tout à la fois implacable et dynamique.

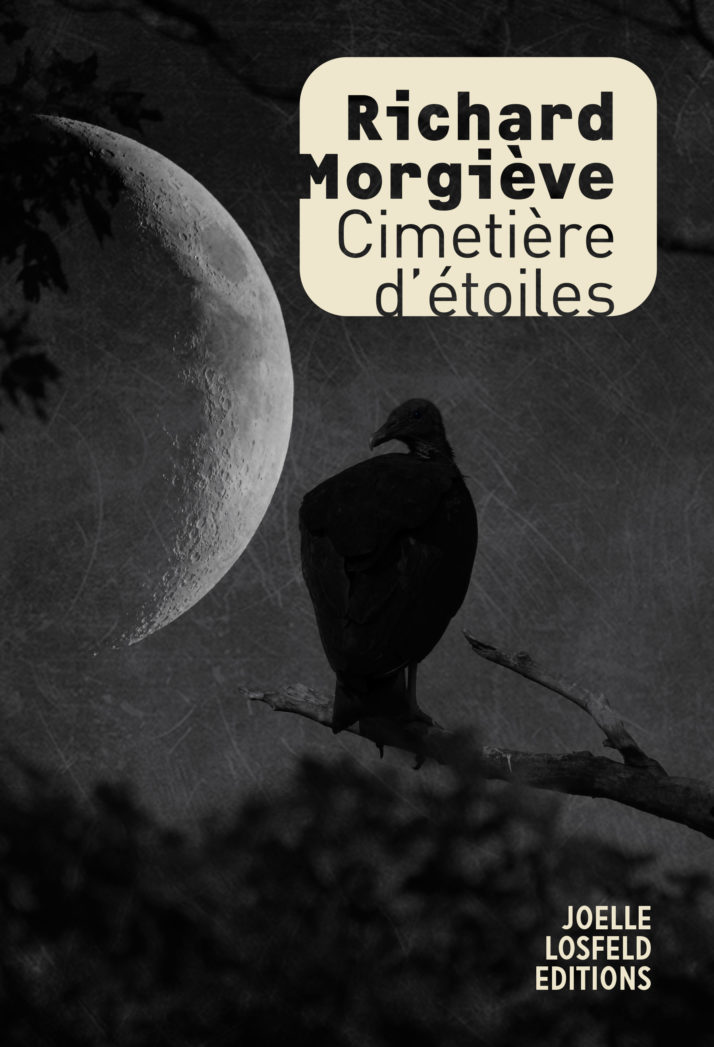

Une œuvre dont on ne pourra espérer lire ici, près d’un an après, une critique complète et constructive. Plutôt, à la manière du souvenir, ce qu’il en reste, et de plus beau : des images, des scènes, des tournures même de phrases, un rythme, un style, qui continuent de hanter et dont il faut dire la Beauté sale sous le rythmé incroyablement ébouriffant de cette descente aux enfers des nos rêves. Ladies et gentlemen, Richard Morgieve.

1963, Texas, à la frontière de tout. Rollie Fletcher et Will Drake sont deux lieutenant de la police de El Paso. Le genre de pourris qui flirtent avec tout, eux aussi. On les surnomme les sacs plastiques, à cause d’une sale manie d’étouffer toute personne résistant soit à leur interrogatoire, soit à leur petite demande de biftons bien sentis. Ils roulent dans une sale bagnole noire, appelée le « Cercueil », et on ne sait plus très bien s’ils viennent enquêter sur la mort ou sont la Mort elle-même.

Et de morts, il va y en avoir, dans ce « Cimetière d’étoiles » qui porte bien son nom : un Marine, bien sûr, le red herring de l’affaire, tué par on ne sait qui, des doigts brisés, des membres arrachés, des balles, des belles. Des cadavres, des fantômes.

Ceux qui jouaient avec la mort se faisaient mordre par elle. Elle les entraînait dans son antre pour les dévorer. Ils n’étaient rien que deux putes sans néons pour les éclairer. Toutes les pensées, tous les poils de nez, les pets retenus, le LSD… Ce « tout ça » ne faisait pas une vie. Et ce « pas une vie », c’était la vie de poulet. Tu te pointais sur le trottoir ou dans la piaule du pauvre mec, le sang avait caillé et plus tard, revenant dans ta misère, tu supportais dans la pénombre ton corps veule attendre tu ne savais quoi. Toutes les bites ne fourraient pas, voilà une autre certitude peu proclamée en ces temps de guerre sans fin qui pouvait se prolonger en une paix qui ne serait pas une paix, ainsi que l’avait écrit à quelque chose près George Orwell… Et ils attendaient, ils attendaient et voilà Enrique Zamora qui se repointait avec sa Buick de gynécologue, ralentissait en passant devant et leur disait :

— Il a une moto, une anglaise, je pense.

Il a appuyé sur le champignon et s’est tiré. Sa bagnole fumait un peu bleu – pas bon pour les moineaux ni pour les morpions. Le Marine avait une anglaise, une T-Bird blanche, des morpions… Ou c’était l’autre, le Neville Allen qui l’avait cette anglaise ? Et des morpions avec ?

— La vérité, a mâchonné Drake, la vérité… Si on ne parlait pas, ça n’existerait pas. On cherche la vérité parce qu’on ment… On ment de force, on ment tout le temps… On ment parce qu’on parle.

Partout rode la disparition et la Faucheuse, dans cet étrange roman signé Richard Morgiève et paru chez les impeccables éditions Joelle Losfeld, traversée à la langue brûlante, difficilement résumable ici, polar perdu claquant de phrases en phrases, dans un réel percé de visions obscures et tristes, de jours aux contours flous rongés par le dexamyl et l’alcool, de flux de pensées morbides et affolantes, d’aphorismes grandiloquents et dépravés, malgré un univers qui ne semble dans un premier temps que se tenir à mi-chemin entre le Hollywood du cliché et la misère des bas-fonds théorisés par mille autres auteurs noirs, de Chandler à Dora Suarez.

- Like a Rollie Stone

(Ce que les gens oubliaient, y compris les spécialistes en criminologie, c’était que dans toute affaire criminelle, il y avait du comique, du dérisoire. Fletcher et Drake, eux, ne l’oubliaient pas car ils avaient conscience d’être des bouffons et de mener une vie de bouffons. Ils croyaient savoir qu’ils ne se feraient jamais avoir par le tragique, qu’ils crèveraient en pitres, le cœur sale et l’amertume aux coins de leurs sourires étoilés… On verrait bien.)

On verrait bien. C’est que, retors et brillamment baroque, Morgieve n’utilise dans son récit rock et noir les relents du genre que comme une assise, instable et branlante, et sa supposée soumission aux codes vacille bien vite sous les coups de butoir du plus grand personnage depuis très longtemps en fiction : Rollie Fletcher.

Enfin, du moins celui qui se fait appeler Rollie Fletcher, depuis qu’il a endossé le masque de son frère, noyé dans le lac près de la maison familiale. L’enfant pas désiré, pas aimé, jamais assez bien (nous y reviendrons), et qui croit qu’en devenant fantôme l’amour va survivre.

Rollie, c’est Beckett chez les Texans :

« Tu t’es coupé le doigt ? Toi ?

-Oui.

-Et pourquoi ?

-Pour faire quelque chose, a dit Fletcher.

Un être qui n’est pas, qui n’aurait pas dû être, qui ne sait pas pourquoi il est, qui décide donc de tester sans cesse les limites de son existence, se mutilant ou mutilant, grandiloquent pour ne pas la fermer au risque de s’évanouir, oscillant du pompeux au misérable,citant la Bible comme le Nouveau Prophète avant de torturer façon Tarantino, et dont le mental malade (mais qui le serait à moins) vient peu à peu covider la fiction.

Hunter S. Thompson à la dérive dans une chute perpétuelle, au réel historique et au réel diégétique viennent alors se mêler, sans que le lecteur n’y prenne garde, les visions de Fletcher, limon noir charriant le récit vers les flots incohérents de son âme, à tel point que, shootés comme des privés à Babylone ou un Pynchonien en PLS qui lorgnerait du côté Vollman, lecteur comme acteurs, on ne finisse par plus vraiment savoir très bien où on est, qui est qui, et ce qu’il adviendra de ce pauvre marine.

- La frontière, la Beauté.

Et à la vérité, qu’importe, tant le projet du livre tout entier semble se tenir dans cet écart, cette béance entre des pôles opposés, entre le monde et sa perception, et l’impossibilité pour le lecteur comme les personnages d’en combler le Rio Grande mental.

Mexique/USA, intime/pro, mental/physique, souillure/pureté, réel/fiction : on peut déployer quasiment à l’infini cet opéra baroque en dualités irréconciliables, sources inépuisables d’image inoubliables dans ce récit perfusé aux frontières, psychiques, légales, géographiques (on est à la ligne de crête du Mexique, là où tout pourrit), politiques (JFK va bientôt tomber, le cerveau en miettes sur la décapotable).

Fletcher s’est servi. Drake a allumé leurs cigarettes avec son briquet en or qu’il avait soulevé à un inconnu de race blanche, plombé sur un trottoir froid de Chicago. Ils ont fumé tranquillement. La petite clope du moment x précédant le moment t qui suivait le moment y. La vie ! Des moments vains ou absurdes dans un ordre mesuré par le temps, inventé par l’homme pour tenter d’avoir la main sur son existence… Oublier que le chaos avait engendré le monde… Et le chaos n’était pas. Il n’était ni Dieu, ni chose, ni rien. Le chaos était ce que l’homme ne pouvait concevoir. Mais la beauté existait, Fletcher en était certain. C’était le Secret, ce qui tenait l’homme debout, ce mystère. Cette inutilité magistrale. On parlait du langage pour différencier l’homme des autres mammifères et espèces. Pour Fletcher, ce qui avait séparé l’homme des autres, c’était sa capacité à croire en la beauté. Fletcher s’en fichait bien de la perfection. Il implorait la beauté… Et elle ne répondait pas.

Dans ce grand ballet rock et vulgaire des opposés contraires meurent (c’est la surface du récit) la psyché et le rêve US.

Et alors que le cadavre y est encore chaud, dans cette pantomime où s’agite les deux clowns repoussants, se dévoile, au milieu des cadavres et des chairs mutilées, tanguante, la Beauté.

- Le style, cet enfant qui se tient debout.

Car quelque part dans le récit, dans le bureau de Booker Sparks, dont « le cerveau pendait comme du linge à la fenêtre », le visage déchiré d’une balle, traine un livre d’Oscar Wilde. Et une page, cornée : « La vérité est purement et simplement question de style ».

On ne saurait dire plus ici, tant il faut vivre avant tout, en oubliant même ce qui a pu se dire ici, le veritable horizon de ce récit : les mots, les phrases, le rythme.

Il faut tendre l’oreille, sous le trop plein de ce conte furieux, il faut écouter, sous la violence, le crade, le défoncé, le en miettes, le rire sale et la mort. Il faut entendre, violée, la mélodie d’une possible rédemption.

« A un moment appelé « fin », il n’était plus écrit, et il n’en avait aucunement conscience. Vivre c’était se diviser. Ecrire était une tentative d’en rendre compte. C’était impossible. Comme il était impossible d’avoir conscience de vivre. »

Dans un livre dont le héros, gamin qui n’aurait pas dû naitre et qui tourne les yeux vers le Christ de Philippe de Champaigne, héros qui craint de sans cesse disparaitre, Morgieve fait le choix magnifique de dire, transformant la pitrerie de Rollie en conflit vital et intime (Rollie, Richard, même combat), en guerre pour le mot juste, celui qui pourra libérer du passé : écrire, c’est lutter, c’est dire, c’est gratter avec les doigts rongés la terre de sa tombe pour ne pas qu’elle engloutisse.

Tant qu’on parle, tout va bien, même si c’est baroque, même si c’est geignard, même si c’est repoussant.

— La vérité, a dit Sparks, la vérité, c’est qu’elle n’existe pas. C’est une transcendance.

— La vérité, a développé Fletcher en lançant les dés, la vérité c’est que les histoires des livres n’ont rien à voir avec les histoires de nos vies. Les écrivains sont lâches et cupides… On peut leur pardonner car nous les lisons tant on s’ennuie de vivre.

Il avait sorti un cinq, un trois, un deux… Autant dire que dalle.

— La vérité, a-t-il approfondi, c’est que je ne suis pas moi et que je ne m’y suis pas habitué.

Sous la crasse se dévoile alors, par l’expérience même de lecture, une musique intime et profondément bouleversante : Rollie, c’est le gosse qu’on a tous été, la goutte au nez et les pieds tremblants, son doudou trainant par terre pour remplacer sa mère, celui qui a mal grandi, adulte, et qui cherche encore à être aimé, quitte à mentir, pour ne pas être seul. Celui qui crie, qui rote, qui se soule, qui voudrait tout casser pour qu’on le regarde. Celui qui bouillonne de chercher à dire, pour ne pas disparaitre. Le gamin qui flippe dans la nuit et qui pleure fort, quitte à se faire mal. Ne pas être vu, ne pas être lu, c’est ne pas être.

Alors il faut lutter, au milieu du feu de la langue et du silence du rêve, au milieu de la cendre de nos défunts, debout, chancelants les pieds dans la crasse, pour la Beauté.

Fletcher était oppressé à en crever. Il savait que « ca » ne se racontait pas. Il dépendait totalement d’un « narration » qui ne se disait pas, n’avait pas de présence, de visage. Ni de but. Sans parler d’un quelconque sens. La seule vérité, le seul sens, c’était l’amour et il ne l’avait compris que trop tard.

C’est une histoire de ceux qui ne devraient pas être, une histoire de noirceur absolue et de fêlures, avec, au bout du tunnel, la lumière imputrescible, peut-être.

Livre d’un scintillement sale et blafard, cantos d’âmes errantes dans la poussière et recherchant de leurs yeux voilés la lumière glauque : Ecce homo. Putain, c’est beau. Définitivement notre livre de l’année.

Editions Joelle Losfeld, 480 pages, 22 euros. En librairie.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).