Abel est le récit d’un naufrage. Situé en 1993, c’est-à-dire trois ans après la dislocation de l’Empire soviétique, ce premier long métrage réalisé par Elzat Eskendir souhaite prendre le pouls d’un Kazakhstan qui, suite à la chute du Mur, a ouvert sa porte à l’économie de marché, abandonnant une dictature communiste exsangue pour cet autre totalitarisme larvé, moins frontal mais tout aussi carnassier, qu’est le libéralisme sauvage, résolument vampirique. Les allures de western du film ne trompent pas : Eskendir ne va rien filmer d’autre que l’anarchie, une certaine « loi de l’Est », qu’a provoquée cette ouverture au monde qui eut alors tout d’une illusion d’égalité et de perspectives de prospérité.

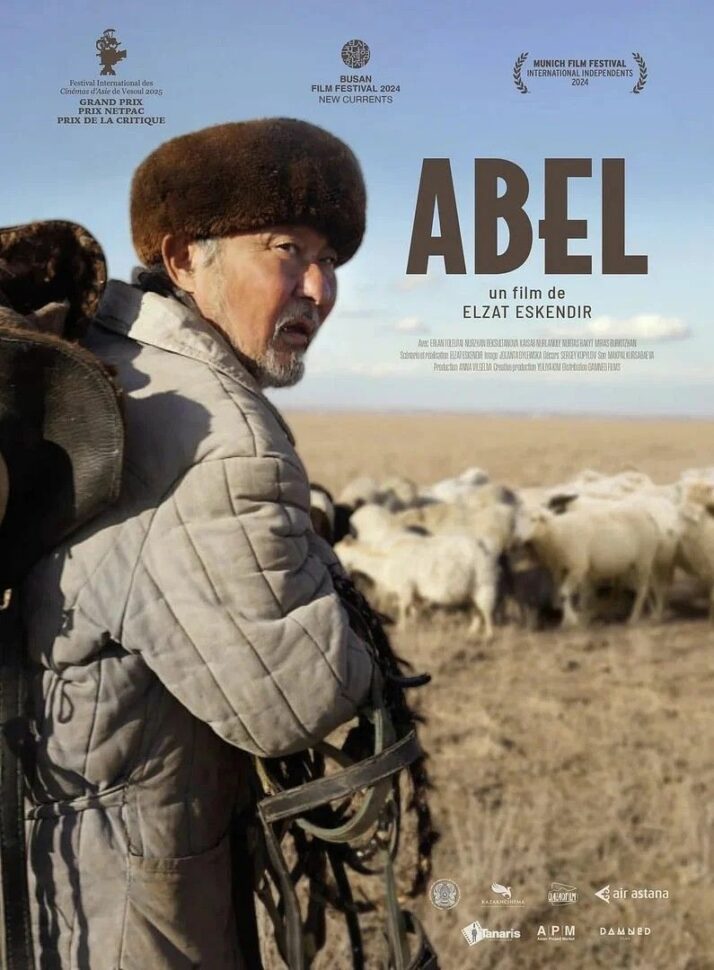

Abel, éleveur patriarche (E. Toleutai) (©Damned Distribution)

Abel (Erlan Toleutai) est un éléveur d’ovins, reconnu et respecté par ses pairs dans les steppes poussiéreuses avoisinant la ville d’Almaty. Les fermes collectives ayant été démantelées conséquemment à la chute du régime, chaque fermier de la région voudrait récupérer ses bêtes, et Abel ne fait pas exception. Sous le contrôle de représentants politiques locaux qui ont tout d’un potentat d’ordre mafieux (avec costumes trois-pièces, impers et chapeaux), le partage des troupeaux de moutons se fait au doigt mouillé, avec une totale inéquité et dans un désordre vertigineux, toujours à l’avantage du pouvoir corrompu qui, à terme, aura la volonté de voler les bêtes, de spolier les éleveurs et de se mettre l’argent des fausses transactions dans les poches. Le personnage-titre du film reste cependant un homme de la vieille garde, avec des valeurs devenues certes obsolètes mais qu’il compte cependant bien faire valoir ; résistant à ceux qui voudraient lui soustraire ses troupeaux, refusant un nouveau système aussi inique que le précédent et moins protecteur pour les habitants de ces steppes situées dans l’angle mort du monde, Abel dissimule une partie de ses bêtes aux divers profiteurs, provoquant colère et violence.

Pouvoir mafieux (U. Nusipali) (©Damned Distribution)

Avec un regard quasi documentaire, observateur réaliste d’un monde qui se délite, Elzat Eskendir raconte le téléscopage de deux époques antagonistes : celle, paternaliste, d’un temps ancien et révolu dont l’objectif principal résidait dans le fait que l’éleveur pût nourrir sa famille en toute quiétude (et on mange et on boit bien chez Abel !) tout en inculquant une sorte de code d’honneur que l’on croirait gravé dans le marbre, et celle d’un ordre nouveau régi par l’accumulation, la mise en concurrence des uns contre les autres, pour resumer celle du business. Au-delà des séquences mettant en opposition Abel et Bolat (Ulan Nusipali), l’organisateur aux réflexes de gangster du partage des troupeaux, les scènes les plus révélatrices de ce choc des temporalités et des générations se trouvent être celles mettant en relation le patriarche et son fils Taken (Alikhan Lepesbaev), ce dernier cherchant à monter une affaire avec quelques amitiés troubles et venant quémander un mouton à son père pour avoir une somme de base. La virulence de la figure paternelle, refusant obstinément ce don au prétexte que le fils ne pourra s’en sortir qu’en se débrouillant seul, montre moins un rejet ou un désamour pour Taken qu’une résistance ferme à la chute d’un monde sur lequel il tente de conserver le pouvoir, celui-là même, omnipotent, qui était le sien au temps de la ferme collective. Une fois ce refus rendu définitif, la trajectoire de la voiture de Taken, quadrillant la steppe poussièreuse filmée en grand ensemble, ne fera que fuir ce centre névralgique qu’est la ferme familiale (qui le rejette de toute manière, comme deux aimants de même polarité qui se repoussent), ceci jusqu’à disparition totale.

Ces deux systèmes contraires ne combattent pas selon les mêmes règles, puisque le libéralisme sauvage, comme l’expression l’indique, n’en suit aucune, vouant au déclin puis à l’extinction celui qui fait des valeurs morales le cœur de son existence. Faire du nom de son personnage principal le titre de ce film d’une tristesse tenace n’est pas sans cohérence, faisant du vieil homme dépassé par la marche du monde un exemple allégorique de ce combat perdu d’avance, et dont Abel va inventorier les étapes de la chute, inexorable.

Paix des scènes de repas (E. Toleutai) (©Damned Distribution)

La mise en scène d’Elzat Eskendir, alternant les séquences de repas filmées à la lumière chaude des lampes à huile et celles, plus rudes, des journées dans la steppe rythmées par les travaux d’élevage et les affrontements pleins de colère entre Abel et Bolat, évoquerait une version kazakhe de ce que put faire Ken Loach dans le courant des années 80. Usant de la caméra à l’épaule, œil scrutateur situé au cœur de la mêlée, cherchant à tout voir, à ne rien manquer des échanges et des déplacements des personnages (jusque dans les scènes de violence physique, Abel et sa famille se faisant dérouiller à deux ou trois reprises par Bolat et sa clique sans foi ni loi), Eskendir se fait le témoin de la brutalité de cette époque de transition post-Perestroika dans un pays dont l’immensité permet le détournement de toutes les lois puisque mettant la méchanceté à l’abri total des regards (sinon ceux des cinéastes eux-mêmes, qui la débusqueraient et l’enregistreraient). Le plan-séquence magnifique qui introduit Abel fait office de programme formel, la caméra d’Eskendir cherchant à capter toute la vie environnant les premiers partages d’ovins dirigés par Bolat auprès des éleveurs, chacun négociant âprement son gagne-pain avec un pouvoir local dur en affaires et faisant mine de faire quelques fausses concessions. Autour de ces discussions, la vie : les allers et venues des enfants allant chercher tel ou tel objet dans la maison d’Abel dans la cour de laquelle se déroule la scène, le partage proprement dit du cheptel… La caméra, en déplacement constant et tournant littéralement autour de tous les protagonistes, instaure une circularité presque réclusive au sein de la steppe, et une tension qui ira crescendo tout au long du film.

Autour des négociations danjs le plan-séquence d’ouverture (©Damned Distribution)

La majesté de la mise en scène d’Elzat Eskendir (qui fait montre d’une maîtrise impressionnante pour un premier long métrage) suit donc pas à pas la déréliction du monde d’Abel. Elle participe du désespoir feutré qui a cours tout au long de ce film solide, tout à la fois ample et intime, qui montre avec un vrai sens du récit comment le système d’une époque ne peut finalement exister qu’en écrasant la précédente, en tuant les pères. Elzat Eskendir s’avère donc un cinéaste kazakh supplémentaire à suivre de près.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).