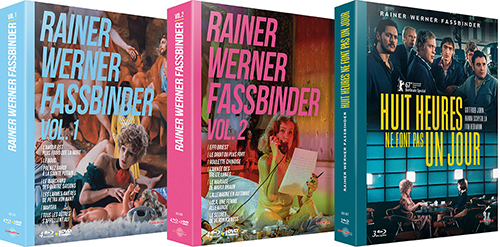

Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) : la réédition par Carlotta de quinze films nouvellement restaurés ainsi que la sortie en coffret et en salle d’une série télévisée jusqu’alors inédite en France remettent sur le devant de la scène le réalisateur allemand. Présenté pour la première fois sur les écrans français, Huit heures ne font pas un jour (1972) propose une chronique ouvrière familiale à l’optimisme inespéré de la part du pessimiste Rainer, toujours avide de dénoncer les manquements de l’Allemagne d’après-guerre et sa part sombre. Cette réédition s’accompagne d’une rétrospective de l’intégralité de l’oeuvre du cinéaste à la Cinémathèque française (rétrospective Rainer Werner Fassbinderqui court du 11 avril au 16 mai), mais aussi pour poursuivre l’hommage, on le retrouve à l’honneur dans les programmations printanières ou estivales de plusieurs salles de cinéma tels le Louxor – Palais du cinéma à Paris, ou encore l’Institut Lumière à Lyon et le Cinématographe à Nantes, etc… L’occasion pour Culturopoing de revenir sur la carrière d’un cinéaste incontournable du XXème siècle par le biais de ces films proposés dans de magnifiques coffrets Blu-Ray.

Hanna Schygulla, Rainer Werner Fassbinder, Ulli Lommel

Cinéaste prolifique (une quarantaine de films en seize ans à peine), Rainer W. Fassbinder s’essaie à tous les genres et joue avec les différents codes. Il déploie les flingues, braquages, cadavres et femmes fatales traîtresses sur film noir lunettes noires (L’amour est plus froid que la mort, 1969), les ego démesurés et autres coucheries d’une équipe de tournage dans un film qui met en abyme le cinéma (Prenez garde à la sainte putain, 1970), il observe le désarroi d’un mariage bourgeois qui voile son échec derrière des rideaux, des miroirs, des fantômes et un noir et blanc très contrasté avec l’adaptation du classique de Theodore Fontane, un film en costumes d’époque (Effi Briest,1974), se spécialise dans le film politique ou la satire sociale (Lola, une femme allemande, 1981 – par exemple) mais sa préférence va à la quête passionnelle qui se décline façon mélodrame (Le Mariage de Maria Braun, 1978, Les larmes amères de Petra von Kant, 1972, Le secret de Veronika Voss, 1981). Digne héritier de Douglas Sirk, on a souvent admiré sa critique acerbe d’une Allemagne en ruines, qui peine à se refaire une virginité1, cependant n’oublions pas combien la figure de l’épanchement et la soif d’amour l’obsédaient. Ses liens à l’Antiteater et à la distanciation brechtienne l’ont érigé en pamphlétaire né mais l’empathie manifeste dont il fait preuve avec ses personnages et en particulier ses personnages féminins : Maria, Lola, Veronika, Martha, Petra… anime et habite son regard de cinéaste. Il aime observer les femmes et les donner à voir dans un cinéma qui n’hésite pas à faire couler leurs larmes. Des femmes souvent lumineuses et brillantes à l’extérieur qui cachent une noirceur sans nom, dénuées de morale, prêtes à toutes les ignominies pour faire triompher l’Amour. Le mal corrompt les corps et ronge chacun de ses personnages hantés, habités par un passé lourd et pesant. Le spectre de l’Allemagne rongée par la haine rôde partout. La chair est corruptible et corrompue alors que l’amour continue d’espérer et d’aspirer à la salvation : « L’amour est un sentiment pas une vérité » assène l’amie de Maria qui lui rétorque : « L’amour est un grand sentiment et une grande vérité. » Mais l’Amour ne délivre pas du Mal.

Dans Anarchie de l’imagination, Fassbinder explicite son attrait pour les personnages féminins avec une terrible acuité :« Les conflits à l’intérieur de la société sont plus passionnants à observer chez les femmes, parce que les femmes d’un côté, c’est vrai, sont opprimées, mais selon moi elles provoquent aussi cette oppression du fait de leur situation dans la société, et elles s’en servent à leur tour comme d’un instrument de terreur. Ce sont des figures passionnantes, les conflits ont plus d’évidence chez elles. »

Fassbinder a consumé sa vie dans ses films, cinéaste de la prise de risque politique mais aussi artistique, de l’élan vital, il n’a eu de cesse de décliner cette figure de la combustion, du débordement, de la consommation d’énergie : en un mot de la dépense. Dépense de toutes les forces, de toutes les sources et ressources. De l’épuisement à la profusion, rien ne peut se tarir chez RWF ni les pleurs, ni l’alcool, ni les drogues ou les sécrétions, ni le sang ou les fards, ni l’amour ou la rage de vivre malgré tout. Les femmes qu’il dépeint courent après un seul but : aimer sans regarder le prix à payer. Et ça coûte et elles paient. Souvent le prix est exorbitant et l’âme s’en trouve sérieusement entamée. Lola conclut avec cynisme : « Je suis plutôt chère comme maîtresse ». Maria se vend aussi à tous sans considérations politiques ; elle passe des bras de son mari nazi, à ceux de son amant G.I., pour finir dans les draps d’un chef d’entreprise français lourdement épris qui passe un marché véreux avec le mari nazi emprisonné. Petra et Veronika même combat, elles font couler l’amour à flots, dans leurs veines, leurs gorges, leurs larmes. Les femmes de Fassbinder n’hésitent pas à acheter l’amour comptant, elles monnaient leurs charmes pour se prêter au jeu sans jamais perdre de vue leur fin : aimer et peu importe le prix qu’il leur en coûtera. Alors peut-être que c’est cette lecture d’un cinéaste de l’épanchement, de l’épuisement qu’il faut redessiner. Le mélodrame lui sied si bien, lui l’homme de la dilapidation.

Depuis la réplique ou duplication de l’objet d’art à l’épreuve de sa reproductibilité, pour parodier Walter Benjamin, l’art, l’amour, l’argent c’est ce que l’on « dépense » : « Les putes ça s’achète comme les vases Ming, mais on peut les toucher et ce n’est pas si rare que ça » dixit Lola (Barbara Sukowa). Aussi Fassbinder se fait le chantre d’une dépense improductive, c’est-à-dire qui n’a d’autre but qu’elle-même, pour paraphraser Bataille. Il donne à voir des hommes corrompus jusqu’à l’os, des hommes qui cherchent le profit dans la nouvelle économie allemande (en particulier à travers ce qu’on a nommé sa « trilogie des années cinquante » : Maria, Lola, Veronika) mais il sauve un peu les femmes2. Leur dépense improductive à elles c’est l’amour et elles sont prêtes, comme Maria (Hanna Schygulla), à faire exploser la société quitte à imploser avec. Quand une Veronika (Rosel Zech) contaminée se consume toute entière dans la soif d’être encore aimée, admirée, Lola s’abreuve à la respectabilité et y puise un peu de sentiments. Petra (Margit Carstensen), elle, se condamne à l’amère et folle solitude d’une déclassée lorsque la source de son amour l’a épuisée ou plutôt abandonnée. Martha (Margit Carstensen) épouse la destinée des femmes prostrées, coincées, enfermées dans des mariages étriqués qui confinent à la torture psychologique pour finir par vivre sous intraveineuse et calmants permanents. Effi (Hanna Schygulla), offerte pour être la réplique de sa mère, sans identité propre, se sauve dans l’adultère et y perd son honneur. Elle sacrifie son image et son rang au profit d’une effusion bien éphémère. Et de larmes en épanchements bruyants, d’embrassades en baisers voraces, de cris en crises, on boit, on danse, on s’aime, on s’enlace, on se frappe et on parle. On parle, on parle encore. Le cinéma de Fassbinder se plaît à développer l’effusion de la langue, la jouissance du verbe qui se déploie à un rythme effréné et le flot de paroles se déverse à l’écran comme une autre image de la dépense qui dégouline.

Mais pourquoi cette figure permanente de la liquidité, sinon pour liquider l’Allemagne et mettre dos à dos la barbarie nazie dont est directement issu le « miracle économique » fustigé par Rainer W. Fassbinder et le capitalisme triomphant qui se moquent conjointement de l’Allemagne des temps jadis, de l’héritage de Kleist ou Fontane. Ainsi, Maria pourra préférer une robe de soirée destinée à vendre ses charmes aux G.I.’s les plus offrants en lieu et place des œuvres complètes de Kleist : « Par les temps qui courent, les livres brûlent trop vite ». C’est son corps qu’elle veut consumer dans les cendres encore chaudes d’une Allemagne ruinée, une Allemagne au passé glorieux qu’il faut absolument liquider. Le trafiquant qui propose le troc au marché au noir (interprété par Rainer W. Fassbinder lui-même) sourit ironiquement de cette subtilisation de la culture à la prostitution, à l’avilissement des femmes allemandes pour le seul profit. Et c’est le cinéaste qui sourit tristement avec lui, désolé de ce troc des valeurs. Le triomphe de l’argent redessine le triomphe du Mal puisque l’un et l’autre font fi de la morale et de la culture au profit du gain individuel, quitte à voir sombrer l’Allemagne dans le stupre et l’alcool, la corruption, l’oubli et l’implosion à venir. Des jeux et du vain, c’est un peu ce qui se joue au son de la victoire de l’Allemagne au football, victoire tonitruante à la radio pendant que Maria explose dans sa maison enfin acquise avec l’argent des hommes corrompus : « Qu’est-ce que c’est cette société qui, par exemple, donne tellement d’importance à l’argent, qui oblige les femmes ou toutes les minorités à se comporter d’une certaine façon pour pouvoir exister ? »3dira Fassbinder lors d’un entretien célèbre. Dans une débauche de couleurs ou bien un noir et blanc ciselé, variant les plans heurtés, empêchés, le cinéaste clame et acclame l’artificialité d’un monde vendu, perdu, à monnayer.

Deux images pour conclure, des images qui bégaient, résonnent et se fondent en une seule : dans Le Mariage de Maria Braun, pour éviter de montrer les larmes de Maria à l’écran, Fassbinder filme son poignet sur lequel elle fait couler l’eau du robinet. Un poignet qui pleure bien plus fort que des larmes. Ce fragment de corps en deuil est ensuite reprisé par un nouveau gros plan qui nous fait passer de l’eau aux flammes. Maria se penche au-dessus de la cuisinière pour allumer sa cigarette aux brûleurs. Sa bouche s’approche des flammes. Deux fois. Et la deuxième fait littéralement exploser le corps du délit. Fassbinder nous offre un cinéma de la consommation des forces vives, ça brûle, ça coule. Il nous laisse devant un spectacle brûlant, sidérant : du feu et des larmes.

1Nicole Brenez, dans le Bonus DVD, propose cette analyse très juste : « Les années cinquante pour Fassbinder dans sa trilogie (Maria, Veronika, Lola) c’est la prorogation du système capitaliste qui s’insinue partout comme de l’eau mais aussi la survie littérale et incarnée du nazisme en tant que tel. » Le Mal continue de se propager.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).