Cannes 2021, parcours de la compétition en quelques impressions quotidiennes – ACTUALISÉ DANS L’ORDRE DU PALMARÈS

Cet article sera complété jour après jour de manière à avoir une vue aussi complète (ou presque) que totalement subjective des titres en compétition internationale au 74e Festival de Cannes, jusqu’à la remise de la Palme d’or samedi 17 juillet.

Update 17 juillet post-cérémonie : voici les articles dans l’ordre d’importance par rapport aux prix. Très contente des choix du jury de Spike Lee (y compris dans les films qu’il n’a pas retenus). Bonne lecture !

LA PALME D’OR – on valide !

Photo du Film © Carole Bethuel

Titane de Julia Ducournau

Synopsis :

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans.

Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs.

On avait été bluffé il y a cinq ans en découvrant Grave à la Semaine de la critique, notamment parce que tout en entretenant un flirt désinhibé et jubilant avec le cinéma de genre, Julia Ducournau nous livrait aussi un vrai film d’auteur, un récit d’apprentissage qui explorait l’animalité, la carnalité, la mutation du corps (féminin), la perception de son intégrité, les possibles atteintes à cette dernière (par ingestion ou dépilation)… Avec Titane, tout en conservant ses motifs de prédilection, elle droppe complètement le principe du discours sous-jacent (et pas mal de bons beats bien pénétrants qui vous entrent par les tympans et font tout trembler) et elle expédie d’un bon coup de baguette magique plantée en pleine cervelle (par le tympan aussi) la petite Justine qui l’avait accompagnée depuis son premier court-métrage. Tchüss copine.

Notre nouvelle héroïne badass, titanisée dès l’enfance suite à un accident de voiture qui fut à vrai dire plus la conséquence que la cause de son attraction fatale pour les engins bien carrossés (grrrrr), au départ danseuse érotique dans les salons de l’automobile (c’est un concept, mais ça marche : entre les basses bien lourdes et les spots qui se reflètent sur l’acier, on se laisse très facilement envoûter par ses convulsions lascives), est le genre de nana qui n’en a rien à foutre, de rien, et c’est plutôt cool. Qu’il s’agisse de tirer d’un coup sec une mèche de cheveux coincée dans un téton piercé, de faire flamber ses darons sans autre forme de procès, d’achever un coloc qui arrive vraiment au mauvais moment avec un pied de tabouret ou de s’auto-péter le nez bien comme il faut sur la faïence d’un lavabo d’aéroport après s’être fait les arcades en mode manuel, elle y va sans hésiter, elle s’en tape. Certes, on serre un peu les dents par moments, mais c’est cool.

D’aucuns ont qualifié le film de « seul film de genre jamais sélectionné en compétition à Cannes », mais même en prenant en compte le « fil rouge » du film où Alien et Rosemary’s Baby rencontrent Fast and Furious (fil rouge entre guillemets parce qu’il suffit de bien bander toute cette protubérance ventrale et on n’y pense plus), ça paraît un peu réducteur : Titane transcende. À partir du moment où on ne voit pas d’objections à assister à une scène de cul torride avec un SUV lubrique qui vient grogner à votre porte de garage et vous faire de l’oeil avec ses phares, ou à la vision de Vincent Lindon en papa brisé doublé d’un chef de brigade de pompiers doté d’un gros cœur d’artichaut sous ses muscles noueux, contractant les fesses dans une salle de bain rose pour se planter des seringues dans le derche, yalla, on peut sans problème grimper dans la belle bagnole de Julia Ducournau.

Surtout qu’une fois qu’on lâche, entre deux bals de pompiers où montées de testostérone et homoérotisme dansent ensemble sous les spotlights, on est rattrapé au vol par le lien d’affection absolu, vraiment à l’épreuve de tout, qui se noue entre le lieutenant et notre héroïne, qui à ce stade ressemble depuis un moment à un garçonnet, voire à une petite bestiole de film d’animation, qui ne parle pas mais dont les grands yeux apeurés s’agitent dans leurs orbites tuméfiées. Cet amour n’a aucun sens, et pourtant on y croit dur comme fer – ou n’importe quoi de métallique.

GRAND PRIX (ex aequo) – on est ravie

©2021_Sami_Kuokkanen_Aamu_Film_Company

Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen

Synopsis :

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur le site archéologique de Murmansk.

Elle va devoir partager son compartiment avec un inconnu.

Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

Après avoir décroché le Prix Un Certain Regard en 2016 avec Olli Mäki, Juho Kuosmanen propose à présent en compétition un très beau film, très pénétrant, sur un voyage, qui devient petit à petit un film sur le voyage en général, qui est un voyage lui-même. Il en épouse les différents mouvements et en restitue si bien les sensations, intactes, qu’on est amené à sentir comme une légère nostalgie, moins d’une époque que d’une certaine expérience : celle de se retrouver assis dans le même compartiment que des gens qu’on ne connaît ni d’Ève, ni d’Adam, avec qui on se regarde d’abord en chiens de faïence, pour finir par se confier beaucoup, avant de se séparer pour toujours.

Il n’aurait pas beaucoup à faire de plus pour laisser s’exprimer la profonde poésie de ces moments d’unisson et de partage éphémères – profonde parce qu’elle est totalement intérieure et muette, et parce qu’elle naît du contact humain pur, dépouillé de toutes les interférences –, mais en l’entourant de circonstances un peu existentielles (l’étrangère qui traverse la Russie quitte pour Mourmansk « son Moscou » pour se rendre compte en chemin, d’un coup, que ce Moscou qui tenait à quelques images dans un caméscope s’est déjà évanoui, qu’il n’a peut-être pas existé, ni elle à lui), un peu romanesques (à travers le motif quasi-métaphorique de la quête d’une trace de civilisation ancienne qui se dérobe jusqu’au bout), et à travers une mise en scène qui sait scruter les visages de près mais aussi replacer les corps solitaires dans les vastes paysages froids après une rencontre de courte durée (mais vécue de manière totalement entière, totalement candide), il décuple cette poésie, l’enfle d’un lyrisme d’autant plus viscéral qu’il est sobre et pudique.

Tout ici est parfaitement dosé : les dialogues (d’abord réduits au minimum, défiants, puis maladroits, puis totalement ouverts et sincères en peu de mots, dont on sait qu’ils sont compris par cet Autre qu’on vient de rencontrer et qui n’est déjà plus l’Autre, mais tout son contraire), la photographie (active sans être lourde, sans trop faire sentir sa présence constante et très attentive), l’organisation du voyage en différentes étapes (différents actes qui renvoient discrètement à une certaine organisation du récit pas tellement éloignée de ces contes traditionnels russes où l’on va d’abord trouver la première baba yaga, puis la deuxième, etc.), ce qui transparaît de la culture de ce pays et de sa manière de recevoir (notamment à travers la cheffe de train, d’abord revêche puis grand-maternelle), et puis la rencontre du compatriote avec lequel on n’a plus vraiment d’affinités, qui permet de mesurer à quel point l’identité du voyageur qui s’investit vraiment, qui part à la rencontre, est changée à jamais. Elle n’est déjà plus ceci, sans devenir totalement cela non plus ; elle se retrouve quelque part entre ces deux choses pas tout à fait bien définies non plus.

C’est que pour accéder à l’expérience de rencontre si précieuse, humaine et intense qui s’offre ici au personnage de la Finlandaise et au voyageur en général, dans un train russe ou ailleurs (et possiblement à n’importe qui dans la vie), il faut d’abord accepter une perte de ses repères, y compris identitaires, accepter d’être l’étranger, d’arriver seul, de n’être pas toujours rassuré…, mais on est si richement payé de retour qu’il suffit de l’avoir vécu une fois pour ne plus jamais hésiter à se jeter de nouveau dans l’inconnu, à partir. C’est ça que nous offre Kuosmanen, et c’est beau.

© AmirhosseinShojaei

Un héros d’Asghar Farhadi

Synopsis :

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

Trois ans après avoir fait l’ouverture du Festival de Cannes avec l’éminemment décevant récit espagnol Everybody Knows, où l’Iranien deux fois oscarisé (pour Une séparation et Le Client) semblait avoir complètement perdu pied comme metteur en scène et surtout comme narrateur (alors qu’on lui aurait donné jusque là le bon dieu du scénario sans confession), Farhadi fait ce qu’on appelle un come-back avec un film qui porte sans conteste sa signature si particulière, car personne comme lui ne sait, en partant d’un postulat simple petit à petit recouvert de petits mensonges banals et de circonstances anodines, composer ce genre de sac de noeuds indémêlable – y compris pour le spectateur qui a pourtant tout vu, et malgré cela ne saurait décider à quel moment les choses ont mal tourné, ni à cause de qui exactement parmi tous les personnages qui viennent créer des interférences, et recouvrent toute situation élémentaire du bruit assourdissant de leur version des faits et de leurs palabres.

Dans Un héros, le dispositif produit des effets moins poignants que dans À propos d’Elly et bien évidemment Une Séparation, car les enjeux sont différents (et peut-être aussi, pourrait-on avancer, parce que la place de l’enfant y est moins insoutenable : dans l’histoire du divorce de Nader et Simin couronnée par l’Ours d’or notamment, ce qui pesait sur les épaules de la fillette du couple, témoin de tout et objet de disputes, contribuait fortement à ce que le film nous laisse sous le choc) et le sac de noeuds sus-mentionné n’est plus vraiment moral. Il a même quelques éléments de vaudeville grotesque.

C’est qu’ici entre en jeu un nouvel élément, qui délaye l’effet de collision entre différentes versions des faits : la rumeur, portée par les réseaux sociaux. Le magma minutieusement constitué par empilement de strates d’opinions sans fond, et par surcroît chimiquement instables, n’en est pas moins indépétrable pour le personnage central, qui voit, impuissant, une bonne action se retourner implacablement contre lui quoiqu’il fasse. Et plus les tentatives d’éclaicissement et de justification se muliplient (le mot même de justification en dit long sur le niveau de réalité consenti à l’accusation infondée à laquelle elle répond), plus son intention de départ est noyée dans les eaux contaminées de l’opinion.

Ce qui se produit sous nos yeux est tout à fait exaspérant (un peu comme le fait que quand Thierry Frémaux a tenu à assurer en personne aux festivaliers flippés qu’il n’y avait pas de « variant cannois », l’intervention a donné lieu à des réflexions suspicieuses contraires à l’effet voulu, de l’ordre de « il ne serait pas venu le dire explicitement s’il n’y avait pas anguille sous roche »), mais alors que dans Les Enfants de Belle Ville, du même auteur, la vie d’un jeune condamné à mort était en jeu, ici, les négociations portent seulement sur une peine de prison pour dette.

Par ailleurs, la charge émotionnelle et morale étant moindre (ce qui se reflète aussi dans l’attitude pusillanime du personnage central, qui n’est pas plus un « héros » dans le film lui-même que dans tout cette histoire), Farhadi a moins d’occasion de faire ce magnifique geste de cinéaste dont il a le secret, qui fait qu’on se retrouve chamboulé en profondeur par un plan fixe a priori quelconque, parce que le scénario l’a empli d’implications vertigineuses.

Cependant, on ne peut pas en vouloir au réalisateur iranien, qu’on est si heureux de retrouver, du moindre impact de ce film par rapport à ses chefs-d’oeuvre puisqu’il est bel et bien question ici de dilution. Qu’il parvienne à si bien mouler son récit et sa poétique sur l’insignifance croissante d’une opinion plus difforme que jamais est même assez fortiche. Ici, nous seulement il offre une mise en scène concrète du « bruit blanc » d’avis changeants nourris par les fluctuations et effets boule de neige éphémères de ce qui se dit sur la Toile, avis qui n’arrivent même plus au statut de « versions » ou d' »interprétations » d’une vérité qui de toute façon n’existe pas, et qui se plantent même sur les faits, mais en refusant, naturellement, comme toujours, d’esquisser une réponse, en haussant les épaules, vaincu, il nous confronte aussi à l’incontrôlabilité du phénomène de la rumeur aujourd’hui.

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE – on est ambivalent

© CG Cinéma International

Annette de Leos Carax – film d’ouverture

Synopsis :

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale.

Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour.

La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Indéniablement, Annette, flamboyant, débordant de cinéphilie et de jubilation dans la manipulation de l’outil cinématographique, et porteur d’une signature de cinéaste reconnaissable entre toutes par sa précision diabolique dans son exubérance radicale qui a plus d’une fois électrisé la Croisette (de son inoubliable tout premier long-métrage Boy Meets Girl, en 1984, à son dernier en date avant celui-ci, le sublimissime Holy Motors, dont la vibration géniale tend à continuer de parcourir l’échine de ceux qui l’ont vu alors, en 2012 déjà), était le film parfait pour inaugurer un festival retrouvé. De fait, les articles dithyrambiques se mettent déjà à pleuvoir qui louent de concert toutes les choses sus-mentionnées, acceptant sans ciller la forme de comédie musicale que prend cette nouvelle fulgurance du metteur en scène culte, et le fait qu’il ait laissé pour la première fois à d’autres, Ron et Russell Mael des Sparks, le soin d’en confectionner scénario et musiques.

Or s’il se trouve qu’on a franchement du mal avec toutes ces comédies musicales contemporaines qui ne sont ni du Legrand/Demy, ni un film avec Gene Kelly, et dont les textes assez minces, juste dits et redits en chantonnant, évoquent les phrases quotidiennes sans brio que tout un chacun peut se retrouver à fredonner en étendant du linge ou en coupant des légumes, on peut trouver difficile d’être exposé à 2h20 non stop de morceaux globalement assez tarte (de « So May We Start » au début – tant qu’à faire – à l’incontournable « We Love Each Other So Much »), aussi teintés d’ironie et d’amertume qu’ils puissent être, alors même qu’ils le sont, et ce d’emblée.

Ce parti pris de bémoliser l’ensemble d’entrée de jeu, de laisser entrer la noirceur et le dégoût, est réellement intéressant, et très très bien accompagné par les irréprochables comédiens du film, Marion Cotillard et Adam Driver, tous deux très crédibles et nuancés dans ces rôles formidables. Hélas, même après ce moment où le comique de scène Henry McHenry (Driver) déverse sur scène, sans chanter (enfin !), des flots de nihilisme et de mépris pour la foule suiveuse – ce « monstre sans tête » fait de millions de béni-oui-oui qui veut de belles histoires à la praline et serait prêt à aller voir chanter dans les stades des bébés miraculeux –, les ritournelles reviennent, encore et encore.

Et pourtant, dès ce moment, on se met à y croire. On pense au cinéaste et aux films sus-mentionnés, on note ce qui est dit ici, non seulement sur le motif récurrent chez Carax de la rencontre amoureuse condamnée, mais surtout sur le spectacle, à travers ce couple de « performers » miné dès le départ par la dynamique même de la performance devant cette foule abjecte, pour cette foule, avec le retour de bâton réflexif que cela suppose. On sent la présence rampante de la pulsion meurtrière et de la damnation, on revoit passer les singes de Holy Motors imitant la désolante banalité humaine, et quand ce bébé naît, la petite Annette du titre, une marionnette un peu mal fichue, à la fois adorable et flippante (le « cute » superposé au « creepy »), dans un transport, on palpite d’excitation en se disant que toute la mièvrerie est un passage nécessaire, pour nous amener à une nausée qui fait partie du propos. On se dit même que c’est très fort, de nous rendre aussi conscients des sombres abysses dessous toutes les couleurs et les sourires de façade du couple idéal pour la presse people. On envisage l’ironie suprême d’un tour de passe-passe qui consisterait à se faire aimer avec ce film du public des comédies musicales romantiques que produit actuellement Hollywood, alors même qu’il semble l’abhorrer autant que son héros au drôle de nom ridicule. On veut y croire, on y croit, jusqu’aux scènes finales, où la fillette chantante mignonne à croquer a droit à un « little bitch » bien envoyé.

Mais le fait est et demeure : à la lumière de ce regard-là du moins, celui du spectateur qui supporte difficilement les ambiances La La Land (on va dire ça comme ça), ce discours sardonique qui suinte de partout semble vraiment irréconciliable avec l’expérience de devoir écouter pendant 2h20 les niaises rengaines qui en sont l’emballage. Quelque chose ne colle pas, et on n’arrive pas à décider si c’est le fait d’un égarement ou tout le contraire : un projet machiavélique. Le mystère reste entier.

PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE – bon choix ! propre.

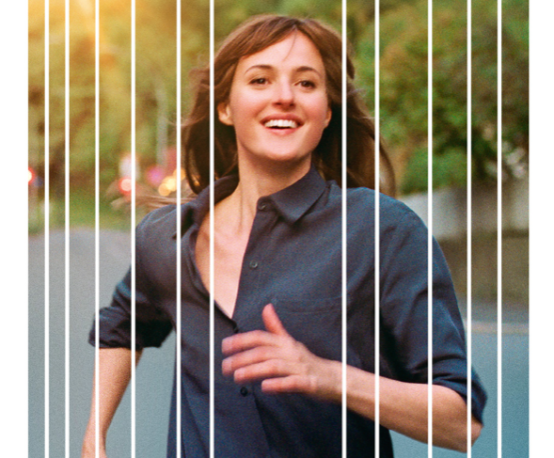

Affiche du FIlm © Design : Benjamin Seznec / TROÏKA

Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier

Synopsis :

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.

Ceux qui ont découvert le réalisateur norvégien Joachim Trier avec Oslo, 31 août, présenté à Cannes il y a dix ans dans la section Un Certain Regard, seront initialement surpris par le ton de comédie romantique du film qu’il montre à présent en compétition, d’autant que les tribulations amoureuses et autres de la trentenaire du titre sont accompagnées par une voix off très présente qui semble faire du récit un conte, et des airs de jazz qui renvoient sans ambiguïté à Woody Allen, mais dès le départ, la qualité de la mise en scène virtuose (qui ne se refuse rien et qui fait bien) et du scénario (très finement ciselé, de nouveau co-écrit avec son camarade Eskil Vogt) demeure. Par ailleurs, à mesure que le film progresse et que cette Julie brunette qui se cherche encore (dotée d’un charme très naturel, comme involontaire, parfaitement dosé) s’installe dans sa première relation amoureuse, on est frappé par la justesse psychologique et la sincérité de ses échanges avec Aksel, son petit-ami auteur de bandes dessinées un peu plus âgé – ce qui permet de faire apparaître le thème lancinant de l’injonction de maternité qui la poursuivra, comme elle poursuit toute jeune femme, tout au long du film.

La perspicacité directe, dépouillée, sans oeillères, de leur communication (car ça parle beaucoup, dans ce film), son humanité fondamentale sans salamalecs, est ce qui démarque le personnage central de tous les codes et stéréotypes dont elle vit entourée et auxquels elle essaie tout au long du film d’échapper. Non, ceci n’est pas une comédie romantique, mais un film sur le refus d’être réduit à cela – d’ailleurs la voix off légère, qui parle au passé simple, finit par disparaître.

C’est un film qui saisit d’ailleurs assez admirablement, pour avoir été écrit par deux hommes, la situation de la jeune femme d’aujourd’hui, sans jamais « réduire » Julie à cela puisque, par exemple, son désamour de son deuxième petit ami (rencontré dans un chapitre qui rend si bien l’excitation du jeu du désir qu’on en révise instantanément tout préjugé totalement idiot qu’on pouvait avoir sur la sensualité en Scandinavie) commence quand celui-ci, en lui parlant d’un texte qu’elle a écrit, dit qu’il préfère les passages où elle « parle d’elle » alors que c’est une fiction. Sous ses airs de petit détail, cette incompréhension – le fait qu’il ne veuille pas entendre que la création qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau n’est pas elle – est de ces différences irréconciliables dont on ne revient pas, et ça n’est pas une problématique particulièrement féminine.

Sous ses dehors croquignolets, ce film dit en fait quelque chose d’extrêmement déprimant sur notre société. C’est d’ailleurs Aksel qui se fait le plus directement la voix du désarroi devant ce constat, d’abord sur le ton de la semi-plaisanterie quand il proteste qu’on ait retiré dans le dessin animé la croix qui servait de trou de balle au petit lynx satirique de ses BD, puis avec effarement et un sentiment d’impuissance absolu (où beaucoup se reconnaîtront) quand il se retrouve à la télévision face à une « journaliste » qui attaque, sans autre argument que le fait qu’elle est une femme, la stigmatisation qu’il propose dans ses albums de certains comportements masculins, nuisant en fait à sa « cause » – cause entre guillemets car elle est la manifestation même de l’échec du féminisme… et de la distance, de l’ironie, voire de la culture et de notre société dans son ensemble, si tristement littérale.

Ce qui commence en feignant d’être une comédie romantique (et qui s’amuse bien en chemin, il est vrai – cf. les peintures de guerre dessinées au tampax sous champi), s’achève sur le sentiment que quelque chose d’important est resté derrière nous, et sur une solitude et un sentiment de vide où on retrouve bel et bien l’excellent cinéaste qu’on avait découvert il y a dix ans avec Oslo, 31 août.

PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE – pourquoi pas…

© GoodThing Productions

Nitram de Justin Kurzel

Synopsis :

En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez ses parents, où le temps s’écoule entre solitude et frustration.

Alors qu’il propose ses services comme jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent une vie à part.

Quand Helen disparaît tragiquement, la colère et la solitude de Nitram ressurgissent. Commence alors une longue descente qui va le mener au pire.

Une généalogie du crime (de masse) d’un jeune homme mal dans sa peau et toujours exclu du groupe qui s’avère pudique, bien faite et bien jouée mais déjà vue. Un papa gentil mais faible, une mère méchante comme tout bien gratinée, une amitié improbable avec une riche dadame à chienchiens farfelue qui est à la fois la mère qu’il n’a jamais eue et une camarade de jeu qui comprend sa marginalité maladroite, mais meurt par sa faute, un rêve qui s’écroule et une foule de menues frustrations vont conduire à l’irréparable. Rien de nouveau sous le soleil.

PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO – on aurait donné plus, mais ça va.

Drive my car – Culture_Entertainment-Bitters_End-Nekojarashi-Quaras / NIPPON_SHUPPAN_HANBAI-Bungeishunju-LESPACE_VISION-C&I-The_Asahi_Shimbun_Company

Drive My Car de Ryûsuke Hamaguchi

Synopsis :

Alors qu’il n’arrive pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un Festival, à Hiroshima.

Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

Le film de Ryûsuke Hamaguchi est le plus long de la compétition cannoise, cette année, mais à partir d’une nouvelle de Haruki Murakami, le réalisateur de Senses (2015) – dont le premier long-métrage, en 2007, était un remake de Solaris – nous offre trois heures de pur cinéma dès la première image : une silhouette de femme nue devant une fenêtre, contre le ciel de Tokyo, qui invente pour l’homme qui est au lit avec elle, son mari, l’histoire d’une lycéenne qui entre par effraction chez le garçon qu’elle aime et laisse à chaque fois des traces infimes de son passage. Cette voix de conteuse accompagnera tout le film, sous forme de répliques données au rôle-titre de la pièce Oncle Vania de Tchekhov, sur une cassette glissée dans l’autoradio d’une vieille Saab rouge.

Le générique de début vient après une cinquantaine de minutes de film (génial !), concluant un prologue qui va servir de clef à beaucoup de choses par la suite, qui vont elles-mêmes ouvrir d’autres portes. Le film s’organise en une succession de scènes nettement séparées entre elles, un peu comme des « actes », beaucoup à deux personnages (un dispositif ici traité avec une telle grâce et une telle profondeur d’âme qu’on en exulte), avec des respirations qui se font à travers les séances en groupe (auditions, lectures, répétitions, dans cet ordre) de la troupe de théâtre composite avec laquelle le metteur en scène de théâtre qu’on suit, Yusuke Kafuku (un nom qui évoque étrangement celui de Kafka prononcé à la japonaise) prépare une version multilingue d’Oncle Vania dans le cadre d’une résidence à Hiroshima. Entre les séances, il est véhiculé, dans sa propre voiture, par une jeune conductrice employée par le festival avec laquelle il développe très progressivement un lien d’une épaisseur vertigineuse. Il y a quelque chose de quasi initiatique dans la manière dont le parcours s’effectue. Chaque séquence fait l’effet d’un magnifique point d’orgue et pourtant elles sont impensables autrement qu’à la suite les unes des autres puisqu’il s’agit d’opérer une progression.

Et à mesure qu’on va, ce qu’on découvre est laissé là, offert à nous mais en pointillés, sans ligne discursive forcée qui viendrait relier et donc clore l’ensemble de ces impressions (poétiques, émotionnelles, artistiques) qui se mettent à se répondre entre elles, composant ce faisant une danse abstraite. Il est question d’amour, d’histoires qu’on (se) raconte, de ce qu’on voit et ce qu’on veut bien voir, de mort/mise à mort, de théâtre beaucoup – « à l’européenne », pourrait-on dire (et dans cette lignée, sans renoncer aux nécessaires silences qui décuplent l’effet du texte, ça cause beaucoup, dans ce film), mais la poétique est bel et bien nippone.

Il faut souligner qu’on trouve aussi là, dans la démarche théâtrale de Kafuku et dans la manière dont elle est abordée, dans son approche quasi-transcendentale de la direction d’acteur, un hommage à la mise en scène, au théâtre et à ceux qui le font avec un niveau d’engagement si poignant, tous. En observant Kafuku au travail, on sent qu’on assiste à quelque chose qu’on ne peut pas entièrement appréhender : l’art en train de se faire, et c’est assez bouleversant (comme cette scène où deux comédiennes jouent le dos tourné à l’audience et que cette dernière sait sans avoir eu besoin de le voir que quelque chose s’est produit).

La maïeutique vaut aussi sur le plan humain : sans qu’on s’en soit rendu compte, et sans recouvrir les espaces blancs de trop de Gestalt, alors qu’on avait pris la route en Saab rouge avec un seul personnage taiseux, croyant entreprendre de le déchiffrer, on s’est mis à connaître très intimement une troupe d’individus qui se sont devant nous dénudés, tant est si bien que le film en devient presque choral, créant à partir de ces points solitaires un effet d’unisson d’une force indescriptible qui s’incarne dans la pièce le soir de la première.

Drive My Car, superbement écrit, interprété, mis en scène, parsème par dessus le marché ses trois précieuses heures de cinéma total de moments comme celui où la jolie jeune femme qui reprend le rôle récité en continu par la voix féminine dans l’autoradio, étant elle-même muette, accomplit sans qu’un seul son ne quitte ses lèvres (avec ses mains, son visage et tout son corps) un ballet somptueux, d’une douceur infinie. Un film sublime en tous points, irrésistible. On ne serait pas surpris si…

PRIX DU JURY (ex aequo) – on en valide un à fond, l’autre, on l’a volontairement boudé.

© lesfilmsdubal

Le Genou d’Ahed de Nadav Lapid

Synopsis :

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère.

Encore une fois, par où commencer pour parler du quatrième long-métrage du réalisateur qui a ramené de Berlin à Tel Aviv l’Ours d’or 2019 pour Synonymes, sauf à dire qu’on se prend une sacrée claque – juste derrière le gouvernement de son pays. Il est vrai que c’est parce qu’on ne peut pas le décrire juste avec des mots que c’est du cinéma, mais avec Nadav Lapid, on fait l’expérience de cette tautologie si puissamment qu’on en reste un peu sonné – et convaincu de n’avoir jamais rien vu/vécu de tel.

L’élément discursif est traité d’une manière qui déroute, par superposition de strates voire de récits distincts dont on sent instinctivement qu’ils forment, sans s’encastrer sagement non plus, un tout éclatant de cohérence, parce que rendu à sa complexité. Mais il faut passer par ce moment où on ne sait pas où donner de la tête – ni des yeux, ni des oreilles, de rien. Tout est tellement sollicité qu’on se sent tiraillé à l’extrême, presque douloureusement dans un premier temps, jusqu’à être obligé de cesser de résister et de tout encaisser en bloc – « tout » dans le sens d’un tout multiple, évidemment.

Car ici, dans Le Genou d’Ahed (comme partout en fait, enfin un peu plus ici tout de même, car oui, on est en Israël), toutes ces tensions peuvent co-exister à la fois (comme deux pays sur la même terre, soit dit en passant) : un réalisateur (auto)fictionnel qui ironise sur le fait que tout est biographique (alors que ça l’est, sans l’être) peut être un personnage assez odieux et un fils doux et attentionné, un homme roué et sincère, un citadin condescendant qui prend de haut cette ville paumée au milieu d’un désert (réel et métaphysique) où il vient en visite et, fondamentalement, un humaniste. Il peut mépriser et admirer dans un même souffle la jeune femme candide et tout à fait lucide à la fois qui s’est bâti une culture en partant de rien pour ensuite la vider de son sens en devenant le suppôt d’un Ministère de la Culture qui commande ce que les artistes peuvent dire ou pas au moyen d’un formulaire, formulaire que le cinéaste devra remplir pour approbation et signer avant de s’adresser à ce public de centre culturel de province, formulaire qui devient l’axe autour duquel s’articule un combat de boxe doublé d’un tango. Il peut être et le soldat qui s’aligne sans broncher, et le soldat qui pleure, et aussi le sergent qui les manipule tous les deux à grands coups de pastilles de cyanure.

Et dans la danse sensuelle et féroce que notre artiste entame fougueusement avec la jeune femme du ministère, ils sont des ennemis jurés tout en étant du même côté, et il va trahir lui aussi, et lui aussi faire un chantage, pour finir lui aussi par s’incliner et signer (sur son dos à elle). Devoir choisir des cases à cocher, c’est la mort de l’être humain, pas seulement de l’homo israelus – même si oui, encore une fois, le film atteint un de ses paroxysmes dans un réquisitoire viscéral direct et intense, hurlé dans le désert, visant directement ce pays.

Il y aurait mille choses à dire, et c’est pour ça qu’on n’en dira aucune. On ne voudrait pas réduire ce film à deux ou trois choses immenses qu’il contient, car il y en a plus. On ne voudrait pas le résumer ni au paroxysme de la magistrale diatribe évoquée ci-dessus (car il y en a plus), ni à ce genou (inspiré d’une histoire vraie relayée par les réseaux sociaux dans le monde entier) qui donne une si jolie résonance au titre et que le réalisateur dans le film voudrait bien déchiqueter en gros plan (compliqué, dit la production, « peut-être en changeant de point de vue… » – sic/lol). D’autres en parleront.

On choisira donc de ne pas définir à l’avance le contenu et de laisser le formulaire en blanc, ou plutôt de tout garder, pour juste parler du geste cinématographique. Surtout qu’il n’y a pas que le verbe. Dans ce film où on entre en vrombissant tandis que défile un ciel si blanc qu’il semble immobile, quand les dialogues commencent, on a envie de tout griffonner dans sa mémoire tant ils sont précis et chargés, ancrés dans le moment tout en menant dans mille directions. Sauf que les corps sont toujours là, en pied ou par fragments, amputés par un plan fixe ou abordés sous tous les angles tandis qu’ils luttent, dansent, se défient en duel. Et puis boum, tout est recouvert par Vanessa Paradis à fond dans des oreillettes, et paf, des jeunes recrues pogotent façon tableau vivant/mort…

Rien dans ce film n’est laissé au hasard, et pourtant c’est un cinéma de kamikaze, prêt à sauter dans le vide. Ou prêt à y renoncer pour un cri d’amour. Magnifique.

© Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF-Arte and Piano 2021

Memoria d’Apichatpong Weerasethakul

« Pas de synopsis » (site officiel du Festival de Cannes)

(pas de bras, pas de chocolat)

— et les autres (dont quelques très belles choses tout de même, mais pas que…) :

© ShannaBesson

Les Olympiades de Jacques Audiard

Synopsis :

Paris 13e, quartier des Olympiades. Émilie rencontre Camille qui est attirée par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.

Dès la première scène, qu’on ne décrira pas mais où on reconnaît le cinéaste déjà palmé à Cannes, le nouveau film de Jacques Audiard galvanise et vivifie. S’il est bien là, toujours reconnaissable à sa manière à lui, comme entre les lignes de films qui n’ont jamais tout à fait la même allure, l’auteur de Prophète et de Dheepan, récemment des Frères Sisters, s’essaie encore ici à quelque chose de nouveau : visuellement (l’ensemble, sauf une scène de livecam dans un écran d’ordinateur, est filmé dans un noir et blanc sublimissime, quelque part entre la Nouvelle Vague et La Haine), au niveau du ton (modelé par l’humour et la vivacité d’esprit du premier personnage qu’on découvre et qui donne le la du film, Émilie, une Parisienne de descendance chinoise dont on entend le sens de la répartie dans ses deux langues – évidemment !), du milieu social dépeint… Et surtout, il cède la parole à une féminité jusque là rarement présente dans sa filmographie, à travers un scénario écrit à six mains avec Léa Mysius et Céline Sciamma – dont on ose avancer qu’elle a dû également contribuer au choix des musiques, électrisantes (composées par Rone).

Le quartier qu’il dépeint, la cité des Olympiades dans le 13e arrondissement, un lieu fascinant fait de petites pagodes de béton entourées de tours immenses dressées vers le ciel où l’on circule par des escalators et des passages, un quartier qui semble presque une ville à lui seul et fait partie du Chinatown parisien, jouxte le 14e d’Audiard père, entre la Tombe Issoire et Montsouris. Dans ce grand ensemble sans doute très moderne à une époque, à présent un peu fané, évolue une jeunesse qui se cherche et dont le mode d’existence semble le miroir de son architecture. Ils oscillent entre cantonnement dans un territoire bien délimité où n’entre pas qui veut (entre les murs de leurs appartements, dans les petits rectangles de leurs petits écrans) et fluidité de rapports éphémères qui ne changent rien à leur solitude, qui ne sont pas de vrais liens.

À travers les parcours croisés d’Émilie, téléopératrice puis serveuse quoiqu’elle ait fait Sciences Po, de Camille, un prof de français qui tout en travaillant sur sa thèse de doctorat (sur le langage, semble-t-il) se reconvertit dans l’immobilier, de Nora, qui en vient (de l’immobilier) et qui y retourne, après une expérience malheureuse de (cyber)harcèlement alors qu’elle essayait de reprendre ses études en fac de droit, et d’une star du chat érotique sur le net, le film tisse un réseau de connections et d’échos superbement ouvragé, humain, vivant, à la fois réaliste/actuel et follement sentimental, tout en prolongeant très gracieusement une réflexion sur les espaces de vie qui habite tous les films d’Audiard. On passe aux Olympiades un moment exquis et profond.

© 3B

France de Bruno Dumont

Synopsis :

« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias.

Un film bizarremment incompris des festivaliers alors que c’est une allégorie géniale (et plus on y pense, plus on se rend compte à quel point). La cérémonie de remise des prix de Cannes commence. Nous écrirons sur ce film plus tard.

© CHAZ Productions

La Fracture de Catherine Corsini

Synopsis :

Raf (Valéria Bruni Tedeschi) et Julie (Marina Foïs), un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann (Pio Marmaï), un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

Alors là, on s’est pris une sacrée claque. En très grande partie parce qu’on rit pas mal tout du long (quoique de plus en plus jaune, parmi les blouses blanches), jusqu’à ce que tout s’arrête un instant de souffle coupé, le bruit, la fureur, et que quelque chose d’oppressant qui montait, montait, finisse par imploser dans la cage thoracique. La Fracture prend la forme d’un crescendo d’exaspération poussé au-delà des limites, ou plutôt par lequel les limites elles-mêmes sont constamment repoussées : quand on croit qu’il a déjà atteint un extrême et que l’inévitable craquement va se produire d’un instant à l’autre, ça continue. On ne pourrait pas plus efficacement se prendre l’état d’urgence en pleine figure.

Et pas plus humainement non plus, comme s’il y avait « la situation » d’un côté, et les gens de l’autre. L’extérieur qui flambe et l’intérieur où s’amassent des détresses toujours plus nombreuses jusqu’à un débordement impossible, puisqu’on est assiégé. C’est un des premiers soirs de manifestations des gilets jaunes à Paris, et dans les écrans de télévision de la salle d’attente en pagaille, on dirait bien que la ville brûle.

L’effet cocotte minute commence finalement assez gentiment (tout bien considéré), dans l’intimité d’un lit la nuit, où le personnage de Valéria Bruni Tedeschi, Raf, envoie des sms de plus en plus hystériques à la compagne (Marina Foïs) qui dort encore à côté d’elle, le temps de trouver un appartement. Ça fait mal une rupture, mais on peut partir, alors qu’une fracture, c’est en dedans.

On sort très brièvement dans la rue, pour re-rentrer tout de suite, déjà bien échauffé(e)s, mais cette fois aux urgences. C’est là qu’on passera toute la nuit, et le film va se tenir à cette unité de lieu et de temps – pour l’unité d’action, ça pourrait se discuter, encore que tous les fragments morcelés participent bien du même insoutenable empilement. Il y a Raf notre bourgeoise blessée au coude droit (la précision a son importance, puisqu’elle est dessinatrice, et droitière), qui se remet toutes les cinq minutes à pousser des cris d’orfraie sans considération pour les autres gens qu’elle met ainsi sous pression – au-delà de sa Julie, excédée mais aimante, qui essaie de la calmer, de faire tampon. Il y a un schizophrène paranoïaque que les services de psychiatrie fermés n’ont pu recevoir et qui demande toute une attention que la seule infirmière à laquelle il fait confiance n’a pas ; une jeune manifestante qui ne dit rien mais qui petit à petit, ne « peut plus respirer » (je vous laisse deviner pourquoi) ; dans les bras du papa désemparé, le nourrisson fiévreux d’une soignante à son sixième tour de garde qui n’a d’autre choix, à ce moment précis, que de donner la priorité à un patient… Des chiens se mettent à aboyer, des gaz lacrymogènes filtrent sous les portes coulissantes de l’accueil (qui en restera un, coûte que coûte, décide le personnel, quitte à s’exposer à des sanctions)… Et puis il y a Yann le gilet jaune incarné par Pio Marmaï, grièvement blessé mais déterminé à retourner faire ses livraisons en camion le lendemain (car il manifeste en dehors de ses horaires de travail), qui gueule aussi fort que Raf.

Et bizarrement, plus la tension monte, plus la salle s’esclaffe face à l’énormité, à la désespérante absurdité de tout ce capharnaüm face auquel les dissensions individuelles cessent tellement de compter que les basculements les plus improbables surviennent (et on ne parle pas ici de certaines cocasses chutes de blessés hors de leurs brancards), et que nos deux hurleurs, la bourgeoise et le camionneur, cessent de s’écharper pour parer à une autre urgence, redoublant les rires – on doit vraiment saluer ici l’interprétation géniale de Bruni Tedeschi, qui trouve ici son grand rôle, magnifique et essentiel à l’effet renversant du film.

Car dans ce chaos oppressant à pleurer, une figure émerge, celle de l’infirmière, débordée et pourtant toujours calme, toujours rassurante, qui trouve encore le temps de caresser la main d’une malade, d’insister pour qu’on l’appelle « s’il y a quoi que ce soit », en somme de faire bien plus que juste « son travail », l’infirmière qui reste sur le pont en plein naufrage, avec le sourire. Bouleversant.

© Guy Ferrandis / SBS Productions

Benedetta de Paul Verhoeven

Synopsis :

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs.

Cinq ans après la présentation sur la Croisette de son film précédent, Elle, tellement savoureux, incontestablement du très grand Paul Verhoeven, on s’attendait franchement à se pâmer devant Benedetta, également scénarisé par David Birke (cette fois avec le réalisateur, à partir de l’ouvrage Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne dédié au personnage réel de Benedetta Carlini par l’historienne Judith C. Brown), également tourné en français, avec Virginie Efira (déjà dans Elle), cette fois dans le rôle-titre, mais aussi Charlotte Rampling et Lambert Wilson. D’autant que le sujet promettait des trésors d’irrévérence – quoique « permise » puisque restituant des faits réels. On n’aurait même confié à personne d’autre qu’au cinéaste néerlandais la gageure de fouiller bien en profondeur l’authenticité de la foi de Soeur Benedetta et de sa conviction d’avoir une ligne directe avec son cher fiancé Jésus à la lumière de ses plaisirs doublement interdits.

Sauf qu’il aurait pour cela fallu retrouver l’équilibre permettant d’avancer aussi élégamment sur la même corde raide qu’Elle, entre perversité sophistiquée et facétie déplacée. La délectation évidente du cinéaste à provoquer s’appuyait alors sur des images riches et sensuelles, entre feu et froideur, composées autour d’un scénario subtil dans tous ses débordements. Or ici, dès la première scène, on a un peu l’impression de regarder une succession de sketches médiévalisants, trop grotesques pour fonctionner, entre les négociations de marchande de tapis de Rampling en mère supérieure, les visions récurrentes qu’a Benedetta d’un Jésus ténébreux qui pourfend de gras et visqueux serpents avec une fureur de viking, la pièce de théâtre donnée au couvent devant une assemblée de fiers parents comme s’il s’agissait d’un spectacle scolaire (avec sur scène les jeunes filles en cheveux pour les besoins de la cause, et tant pis pour la prise de voile)…

Toutes ces idées, pas toutes mauvaises au départ (un bon blasphème bien placé peut être un vrai délice, on ne remet pas ça en question) s’ajoutent au parcours sexuel pas forcément crédible (ni excitant) d’une Benedetta dont on réconcilie mal la concupiscence devant les châtiments physiques (main brûlée, dos flagellés, etc.) avec son obsession mamellaire ou son soi-disant attachement à cette novice qui a eu la bonne idée de sculpter une vierge oblongue pour en faire un instrument de plaisir dont on nous montrera même, assez lourdement, les va-et-vient réguliers dans les moiteurs de l’héroïne.

Il aurait été intéressant de scruter l’idée selon laquelle les faux stigmates que Benedetta se fait en se coupant les paumes elle-même sont encore un miracle (après tout, la volonté de Dieu ne s’exprime-t-elle pas comme elle l’entend, quitte à passer par sa main à elle ?), ou de comprendre pourquoi elle échappe au bûcher, sur le fil – comme, du reste, à la pestilence qui couvre de bubons la ville entière – mais au vu, par exemple, de l’incompréhensible volte-face du personnage de Rampling et de son hara-kiri final, on a du mal à voir Benedetta comme autre chose qu’une gaudriole qui aurait en réalité été plus sulfureuse si elle avait un peu moins essayé de l’être.

© Carole Bethuel_Mandarin Production_Foz

Tout s’est bien passé de François Ozon

Synopsis :

A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir.

À chaque film, depuis le début, François Ozon semble s’essayer à un style voire à un genre différent, épousant totalement dans sa mise en scène chaque univers exploré, avec une rigueur en revanche inchangée. Dans Tout s’est bien passé, on retrouve avec bonheur cette main sûre, celle d’un cinéaste qui après plus d’une vingtaine de longs-métrages, continue de composer chaque oeuvre avec une attention au détail et un goût impeccables. C’est un très beau film, pas tant sur un sujet « de société » voire politique (comme Grâce à Dieu il y a trois ans), celui du suicide assisté, que sur une famille – sur une fille (Sophie Marceau) dont le père amoindri (André Dussolier) veut mourir, sur deux soeurs (Marceau forme avec Géraldine Pailhas un duo extrêmement joli et touchant) –, et il est beau en grande partie pour son « classicisme » soigné, celui d’un réalisateur qui n’est pas non plus passé en vitesse de croisière et continue de mettre en scène activement.

En l’espèce, bien soutenu par des acteurs eux aussi bien aguerris qui ne déçoivent jamais (la troupe est complétée par une régulière de son cinéma Charlotte Rampling, et Hanna Schygulla dans le rôle de « la dame suisse »), il parvient à faire sentir la tendresse pudique des liens et complicités qui unissent cette famille à travers de jolis détails (le dernier sandwich croqué par papa qu’on n’arrive pas à jeter, l’amour de la musique qui parcourt toutes les générations, ce morceau de Brahms, le surnom donné à l’homme qui a fait souffrir le père…), il tisse sans lourdeur les éléments d’une Gestalt familiale à laquelle il a l’élégance de laisser ses espaces en blanc (les flashblacks subjectifs dévoilent en pointillés des bribes de connivences et de rancoeurs ; on note aussi que les femmes de la famille ont toutes des prénoms mixtes, à l’oreille, sans en savoir plus), et surtout, non seulement il arrive à doter cette histoire a priori triste comme les pierres d’un humour rafraîchissant, mais il arrive à partir du milieu du film à transformer la douloureuse entreprise dans laquelle cette fille, ces deux soeurs, se lancent d’abord à contrecoeur, par amour, en une sorte de mission presque rocambolesque, semée d’embûches, qui étrangement, réconcilie Emanuèle et Pascale avec le choix du père et constitue presque autant un cadeau d’elles à lui que de lui à ses filles, les unissant plus que jamais et leur offrant un apaisement auquel elles ont droit elles aussi.

© Virginie Surdej et Amine Messadi

Haut et fort de Nabil Ayouch

Synopsis :

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop….

Nabil Ayouch revient pour son septième long-métrage dans le bidonville de Sidi Moumen, à Casablanca, où il avait retracé dans Les Chevaux de Dieu le parcours de jeunes kamikazes tristement célèbres. Le résultat est une comédie musicale où les jeunes élèves d’un centre culturel trouvent peu à peu leur voix. Un film débordant de vitalité dont on reparlera après la cérémonie, qui commence maintenant.

Les Intranquilles de Joachim Lafosse

Synopsis :

Leïla et Damien s’aiment profondément. Malgré sa bipolarité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

(pas vu)

© Hanna Csata

L’Histoire de ma femme d’Ildiko Enyedi

Synopsis :

Jacob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans un café : il épousera la première femme qui en franchira le seuil. C’est alors qu’entre Lizzy…

Au début du film, on espérait retrouver dans cette adaptation de roman la réalisatrice hongroise, déjà Caméra d’or à Cannes en 1989, qui avait décroché l’Ours d’or de Berlin en 2017 avec Corps et âme (où elle faisait se détacher de la rudesse du quotidien d’un abattoir bovin la délicatesse des sentiments de deux solitudes emmurées, qui enveloppait d’un travail incroyable sur le son et la structure des lieux filmés un regard attentif, d’une grande retenue). On y a cru un temps : la mer tempétueuse des premières scènes bat largement l’orage en mer dans Annette, la baleine dressée comme un totem dans les fonds marins est riche en suggestions, les lignes du cargo où exerce le capitaine Störr et le jeu sur les sons du navire promettent un vrai régal, les mouvements chorégraphiés des matelots nous ramènent dans le Rochefort des Demoiselles. La rencontre entre le capitaine, de passage à Paris, et « la première femme qui entrera dans ce café », dont il a assuré un ami qu’il la demanderait en mariage, est chargée d’une sensualité qui se prolonge dans le strip poker de leur nuit de noces et dans une certaine scène de tango magnétique où l’on découvre une Léa Seydoux comme on l’avait rarement vue, fatale.

Les attentes sont vite déçues après cela. Ce n’est pas la division en chapitres des étapes de ce mariage si bien commencé, puis rongé par le doute jaloux qui s’insinue petit à petit dans l’esprit du capitaine, qui gêne en soi, quoiqu’elle soit un peu convenue. Ce n’est pas l’interprétation des acteurs qui cloche non plus, ils sont très bien. En revanche, quoiqu’on doive louer la qualité technique de la reconstitution des années 1920 entre Paris et Hambourg, l’opulence des costumes et des décors vole la vedette à l’histoire (et à la vraie mise en scène qu’on avait au début). Elle se met à prendre trop de place en surface pour qu’on entre vraiment dans les tourments intérieurs de Störr et qu’on partage ses doutes, voire même qu’ils semblent crédibles. Ce qu’on partage, c’est l’ennui de l’éloignement des corps et des coeurs, la lassitude d’une relation fatiguée qui n’en finit pas d’agoniser et dont on n’a pas suffisamment ressenti la passion pour être vraiment remué par ses dernières secousses. Surtout qu’arrive un moment où les dialogues eux aussi tombent dans le cliché si rudement que le film ne s’en relèvera plus. Tout se passe comme si le talent de la réalisatrice, encore présent au début, avait été étouffé dans les velours somptueux de ces décors feutrés, englouti après un quart de film dans l’océan d’un budget de production trop dodu pour laisser de l’espace à son art.

© Drew Daniels

Red Rocket de Sean Baker

Synopsis :

Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas après des années de carrière de pornstar à Los Angeles. Il n’y est pas vraiment le bienvenu…

Sans argent, sans emploi, il doit retourner vivre chez son ex-femme et sa belle-mère…

Pour payer son loyer, il reprend ses petites combines mais une rencontre va lui donner l’espoir d’un nouveau départ.

On avait bien aimé l’esthétique colorée de ville d’Amérique profonde peut-être idyllique jadis, mais désormais à l’abandon, dont Sean Baker entourait dans The Florida Project une jolie histoire d’enfance, mais le grand gamin qu’on ne quitte pas des yeux dans Red Rocket est un trop gros boulet, sous son physique au départ pas déplaisant, pour qu’on ait envie de s’attarder davantage à parler d’un film qui, sur plus de deux heures, ne dit rien – on suppose à un moment qu’on va entrer dans le vif du sujet de l’Amérique trumpiste des pauvres blancs qui s’emmerdent sur leurs chaises longues dans leur carré de pelouse jaunie en enquillant les bières ou (version indoors) fument à la chaîne en regardant la téloche d’un oeil distrait (distrait par leur désœuvrement, s’entend), quitte à ce que ce « vif du sujet » soit une question de vide, mais ce n’est pas le cas. Imaginez plutôt une sorte de Earl, en moins marrant, avec pour personnage central (on n’a même pas envie de l’appeler héros, ou anti-héros, tellement il n’a de central que le fait que la caméra ne le lâche pas) un genre de Rob Lowe avec autant d’intelligence dans le regard qu’un donut glaçage sucre. Inutile.

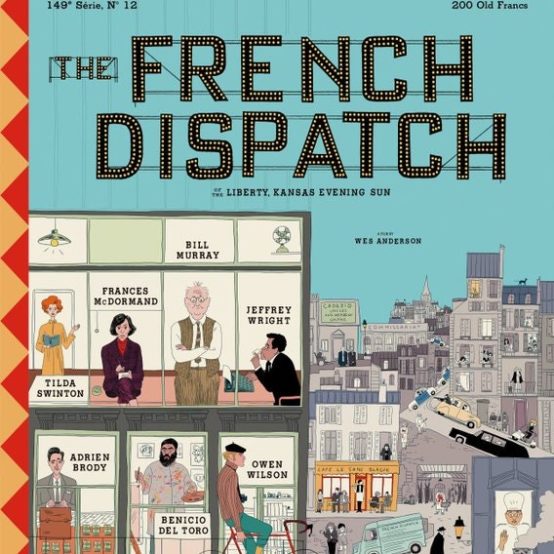

The French Dispatch de Wes Anderson

Synopsis :

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive au 20e siècle.

Si on n’est pas fana des mièvres fantaisies de Wes Anderson au départ, ce n’est pas avec ce nouveau film que cela va changer. On se sentirait toutefois un peu vache de trop casser de sucre sur le dos du brave homme (quoiqu’il en ferait sans doute de la guimauve), indéniablement cohérent dans sa démarche. D’autant qu’il assume totalement, dès le préambule, l’aspect fourre-tout de cette réalisation (quant à savoir si on peut accepter ça comme une clause de non-responsabilité, ça reste à voir), et qu’en terme de facture, tout ici est fait très consciencieusement : l’écriture est vivace, le montage plus qu’agile, les multiples décors pittoresques ainsi que les costumes, pour être caricaturaux, sont extrêmement pointilleux… Hélas, tout cela est balancé à un rythme si rapide qu’on n’a pas le temps de l’apprécier, ni même de le remarquer à vrai dire (à tel point que l’heure quarante-cinq pendant laquelle le film nous mitraille de toute sa panoplie pastel d’informations biographiques fictionnelles, de noms propres censés être charmants et autres menus détails qui partent dans tous les sens paraît bien longuette).

Idem pour la kyrielle de personnages intervenant dans chaque vignette, même si elle offre à l’armée d’acteurs de classe A mobilisés pour l’occasion une plateforme où, à l’évidence, tous s’éclatent follement (même si très brièvement pour certains) – car tout le monde est là, il faut le dire : Bill Murray bien sûr, Tilda Swinton, Frances McDormand, Benicio del Toro, Timothée Chalamet, Adrian Brody, Cécile de France, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Owen Wilson, Willem Dafoe, Léa Seydoux (qui se démarque cette année à Cannes par son don d’ubiquité), Angelica Huston, Mathieu Amalric, Elisabeth Moss, Edward Norton… et on en passe !

Non, vraiment, ça paraîtrait salaud de manifester trop d’agacement face à un cinéaste clairement gentil comme tout qui nous assaille de mignonnerie bien intentionnée pour cette raison même, parce que tout ces sucreries écoeurent un peu. On n’aurait pas le coeur d’apposer sur ce film, qui a eu la patience d’attendre une année de plus pour faire comme prévu sa grande première à Cannes, l’adjectif tartignolle, mais tout de même, on ne peut s’empêcher de penser que ça fait beaucoup d’efforts et de moyens pour pas grand chose.

© Hype Film

La Fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov

Synopsis :

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov resurgissent et se confondent avec le présent…

Le motif de l’enfièvrement, comme thème et comme élément d’une mise en scène radicale, vigoureusement exubérante, était sans doute toujours déjà présent dans les films précédents du cinéaste russe Kirill Serebrennikov – actuellement sous le coup d’une interdiction de voyager suite à des procédures judiciaires sous des chefs d’accusation qui ressemblent beaucoup à de commodes prétextes –, mais en adaptant l’hallucinatoire roman Les Petrov, la grippe, etc. d’Alexeï Salnikov, où un présent grotesque est embrumé tantôt par des visions souvent violentes alimentées par différentes substances, tantôt par des fragments d’un passé mi-idyllique, mi-ambigu qui remonte aux temps de l’URSS, le réalisateur largue complètement les amarres d’une certaine linéarité narrative encore présente dans L’Adultère (2012) ou Le Disciple (2016) et même dans le superbe Leto dédié à Victor Tsoi du groupe Kino, en compétition à Cannes, où en revanche, le metteur en scène conquérait formellement la liberté qui lui était niée physiquement en ajoutant sur les images en noir en blanc des couleurs, des textes, des notes, des procédés qu’on retrouve ici, multipliés par dix..

Le début de La Fièvre de Petrov, dans un absurde tramway nommé baston débordant de fêtards pailletés tandis que le héros, Petrov, mécanicien et dessinateur de BD, crache méchamment ses poumons, donne une idée du film qu’aurait pu faire un Boulgakov sous kétamine en sortant d’une projection de Donbass de Loznitsa. L’ensemble de ce long-métrage de plus de deux heures tout de même exige pour être pleinement apprécié de se défaire de tous schémas et attentes et d’accepter de prendre en pleine poire sa démence généralisée, russe jusqu’au trognon, en se laissant porter par une « intrigue » qui repose en grande partie sur la consommation de comprimés de paracétamol de 1977 et sur une pulsion de rebellion explosive qui a troqué tout reliquat de rêverie révolutionnaire changeuse pour un nihilisme désabusé sans retour (enfin, dans un film où les macchabées quittent inopinément leur cercueil imbibés de vapeurs de vodka, tout est possible, à vrai dire, et l’amour a aussi sa place ici, alors peut-être que tout n’est pas perdu).

Visuellement, même combat, dans le contenu et la composition des images (on voit ici de faux animaux géants et autres déguisements fous, des exécutions à la kalach, une bibliothécaire guindée dont on sait, quand ses yeux se remplissent d’encre, que des scènes meurtrières désinhibées suivront où une souplesse à la Bruce Lee sera allégrement mise au service de pulsions sanguinaires vite expédiées façon grand carnaval digne d’un Dario Argento) comme dans leur texture (le grain varie, on passe de la couleur à un noir et blanc nostalgique assez pur, des OVNI au crayon viennent se poser sur la pellicule…). Le tout est accompagné de puissantes musiques qui elles aussi vont de l’accordéon au gros metal bien bourrin. Indéniablement, il faut avoir le surréalisme bien accroché pour renoncer à comprendre et se laisser embarquer, mais l’opulence insurrectionnelle décomplexée de La Fièvre de Petrov insuffle dans un contexte rance une fraîcheur aussi contagieuse que cette toux persistante qu’on entend tout du long.

© CG CINÉMA

Bergman Island de Mia Hansen-Love

Synopsis :

Une série d’événements vont transformer radicalement l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble.

Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu.

(pas vu)

© Le Pacte

Tre piani de Nanni Moretti

Synopsis :

Une série d’événements vont transformer radicalement l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble.

Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu.

À partir de là, les choses se corsent. Que le nouveau film de Nanni Moretti ait peu de chances de faire de lui le premier cinéaste à remporter une troisième Palme d’or, on peut l’avancer sans trop prendre de risques, mais à dire vrai, on est un peu abasourdi que l’auteur de Journal intime et La Chambre du fils ait pu produire un long-métrage aussi falot, poussif et dépourvu d’humour.

Le film entrelace vaguement les histoires de plusieurs voisins d’immeuble auxquels il en arrive en effet, des choses : le jeune fils du couple de magistrats (Nanni Moretti et Margherita Buy), saoul au volant, renverse et tue une dame dans la rue ; une épouse esseulée enceinte (Alba Rohrwacher) part sans broncher, sa petite valise sur roulettes à bout de bras, mettre au monde son enfant, que le père découvrira quelques jours plus tard, au retour de la maternité, via Skype, sans insister non plus pour réveiller le bébé s’il dort ; un autre père (Riccardo Scamarcio) a soudain d’affreux soupçons sur le comportement d’un vieil homme de l’immeuble auquel il confie régulièrement sa fillette – alors que la mère semble s’en soucier comme de sa première chemise –, sauf qu’en essayant de résoudre le mystère, il cède assez pro-activement aux avances d’une mineure encore vierge, qui lui présentera même des excuses pour son stratagème… Chacune de ces histoires (et il y en a d’autres) suffirait, prise isolément, à remplir tout un film, mais étonnamment, quoique toutes soient assez énormes, ce qui frappe, c’est le détachement placide, voire flaccide, avec lequel tout cela est reçu et traité par la galerie de personnages du film. Personne n’a une pensée pour la dame fauchée en pleine rue d’un coup de capot ; la mère du nourrisson ne se plaint jamais des absences du mari et ne semble même pas envisager de faire autre chose que d’avaler la pilule ; le père « vigilante » en croisade contre un imaginaire pédophile potentiel referme sa braguette après avoir défloré la mineure en cinq minutes chrono et file, bougon, sans spécialement dire au revoir.

Plus que les événements potentiellement traumatisants qui surviennent, c’est l’indifférence absolue de toute la troupe, par rapport à ces faits et entre eux, même en famille, qui frappe. Quand arrive l’épisode aberrant du dépucelage illicite option rien à foutre, face à l’atonie morale et émotionnelle de ces gens sans amour, face à leur absence de réactions « normales » et même de réactions tout court on badine avec l’idée que c’est l’objectif : que Moretti a voulu créer des personnages « en blanc », vides, pour montrer… on ne sait pas bien quoi, et ce n’est pas faute d’avoir cherché.

Surtout que les différentes intrigues continuent de se déployer (une mère apprend de son fils répudié, via un bénévole de l’armée du salut devenu son beau-père, qu’il est maintenant apiculteur, un long procès suit son cours…), mais entre le fait qu’elles n’ont aucune épaisseur (on a aussi du mal à comprendre l’intérêt qu’il y avait à les mêler, et à réunir tous ces gens) et leur neutralisation supplémentaire par le peu d’effet qu’elles font aux personnages, l’ensemble évoque un feuilleton (avec deux bonds de cinq ans en avant qui ajoutent à cette impression), qui plus est interminable bien que beaucoup de choses se passent pendant ces deux heures où on s’ennuie ferme. Et la rétribution ne viendra pas, on le comprend très tôt. Même en essayant de se demander si l’absence de tout élément de psychologie (alors que cela aurait nourri le film) ne sert pas un but, si la platitude n’est pas voulue. La coda arrache même un sourire, et pas dans un sens positif. Beaucoup de bras en sont tombés, ici à Cannes.

© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Flag Day de Sean Penn

Synopsis :

John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et faussaire. Tiré d’une histoire vraie, Flag Day est le portrait d’une jeune femme luttant pour guérir des blessures de son passé, tout en reconstruisant sa relation père-fille.

C’est pas le grand récit américain, mais c’est pas non plus le petit, confiné dans un trailer park : c’est quelque part au milieu, en voiture sur les routes infinies d’Amérique, fenêtre baissée, tête hors de la vitre pour sentir le vent, soleil dans les cheveux, tandis que papa conduit, papa qui dessine et ne jure que par Chopin, mais qui boit beaucoup et enquille les cigarettes comme les plans foireux. Le soir, les ciels de la nostalgie se mettent à rougeoyer, et des lumières rasantes épiques à caresser champs de blé et visages, le son des rires d’antan filtre encore. Entre la première scène (on tend à une jeune femme un faux billet et elle dit : « C’est beau ! ») et la dernière (où maintenant on comprend cette phrase) : un vaste flashback opérant lui-même des va-et-vient entre les fondements idylliques d’une relation père-fille intense et fusionnelle, et ses développements déchirés. On est prévenus dès le départ : on va retracer pour nous un destin, celui d’un homme impulsif qui donnait pourtant l’impression que tout était calculé, d’un père dont il était déjà couru que la seule mort possible pour lui serait violente et flamboyante.

Cela fait un moment qu’on sait que Sean Penn réalisateur excelle tout autant que devant la caméra (où il est aussi en l’espèce, dans le rôle principal, car il était parfait pour lui), par le choix de ses histoires et des collaborateurs dont il s’entoure, notamment à la photographie (ici grandiose), mais il faut dire que là, avec cette histoire inspirée de faits vrais, il jouait sur du velours. Cela dit, même ainsi, il sert vraiment bien l’histoire avec une mise en scène méticuleuse, attentive et très belle visuellement, accompagnée d’échanges épistolaires continus qui exaltent l’élément nostalgico-romanesque du récit tout en maintenant une conscience constante du lien indéfectible qu’il nous raconte.

Pour relater le parcours plus-américain-tu-meurs de John Vogel, tout en l’acccompagnant d’une mise en scène qui est l’expression parfaite de ce que requiert ce genre de biographie d’Outre-Atlantique entre minablerie goût whisky et bigger than life virant hors-la-loi, sans oublier de semer des repères de la relation centrale (objets et autres motifs récurrents) qui se retrouvent au fil du temps, Sean Penn mise tout sur une caractérisation très précise de son héros à travers le regard parfois déformant, mais complet et tendu vers une quête de vérité, de sa fille, qu’on suit tout du long mais dont le personnage n’est quant à lui défini que dans son rapport avec la figure (dangereusement) adulée du père. Il fait bien : le résultat, sans être quelque chose qu’on n’avait jamais vu, est convaincant.

Affiche du film

Lingui, les liens sacrés de Mahamat-Saleh Haroun

Synopsis :

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est enceinte.

Cette grossesse, l’adolescente n’en veut pas. Dans un pays où l’avortement est non seulement condamné par la religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble perdu d’avance…

Le réalisateur franco-tchadien Mahamat-Saleh Haroun offre de nouveau une fenêtre rare sur son pays d’origine dans son septième long-métrage de fiction, un beau film d’une facture superbe à commencer par sa photographie. Celle-ci capture divinement les couleurs du Tchad, ainsi que l’agencement et le dialogue souvent silencieux des présences de la mère et sa fille qui sont ensemble, à parts totalement égales, au centre de chaque moment du récit, qu’elles soient réunies dans le champ ou qu’elles s’observent l’une l’autre, qu’elles soient mises en opposition (le « je ne veux pas devenir comme ma mère ! » farouche de Maria vaut et pour le passé de fille-mère d’Amina qui l’a longtemps poursuivie, et pour son choix d’adopter une conduite et une tenue conformes à l’Islam) ou qu’on voit se dessiner entre elles maints parallèles.

Là encore, on a un film où aimer signifie accepter et comprendre le choix de l’autre, et le soutenir de toutes ses forces qu’on soit initialement d’accord ou pas. L’épopée de cette mère pour obtenir l’avortement que sa fille souhaite, contre toutes les lois et injonctions de ce monde, est racontée sur un rythme tranquille avec beaucoup de retenue, et c’est ce tempo qui permet lentement de nous faire sentir la texture de ces fameux liens, entre ces deux femmes, et avec la faiseuse d’anges, et avec la soeur d’Amina qui refuse l’excision de sa fillette que le père impose. Tacitement, tandis que le chant du muezzin se fait toujours entendre au loin, marque d’une oppression masculine protéiforme, tranquillement installée, sereine et incontestée, la solidarité invisible de ces femmes devient palpable. C’est un secret qui est toujours là, sous la surface obéissante, partagé entre des soeurs.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).