Jess Franco vient de nous quitter. Plutôt qu’une simple nécro, j’ai préféré reprendre et corriger quelque peu le texte que je lui avais consacré lors de l’hommage que lui rendait la cinémathèque en 2008. Pour crier haut et fort combien Franco était un cinéaste majeur, bien plus expérimental qu’on a bien voulu l’affirmer, catalogué au rang de roi du Z pour mieux éluder à quel point chaque genre – et même ses nanars – fut pour lui un laboratoire, gigantesque espace de liberté et de déconstruction, déshabillage de formes et de corps.

Soledad Miranda dans « She killed in extasy », l’un des chef d’oeuvres de Franco

Si depuis quelques années Jess Franco était en train d’accéder à une forme de réhabilitation, obtenant pour la deuxième fois les faveurs d’un hommage à la cinémathèque, force est de constater qu’on évoque toujours le plaisir que procurent ses films avec un sourire au coin des lèvres, voire un soupçon de gêne, sous l’égide du second degré, quelque part entre l’évocation du plaisir coupable du nanar et celle de la véritable cohésion d’un auteur. Il faut bien dire qu’avec près de 200 films au compteur et 70 pseudos, aborder le phénomène Jess Franco donne un peu le vertige. Au sein de cette filmographie foisonnante, le livre de Stéphane de Mesnildot peut servir de fil d’Ariane pour évacuer le pire et s’emparer du meilleur, au sein d’un labyrinthe semé d’embûches, emprunt de nanars piégés ou de petits trésors cachés. Car si Franco a indéniablement œuvré dans la série Z pour une bonne partie, l’autre n’en reste pas moins celle d’un véritable créateur, auteur expérimentateur qui s’empare du matériau visuel, le sculpte, essaie d’en extraire le maximum de sensations allant jusqu’à l’ésotérisme voire l’hermétisme. Le paradoxe de Franco, qui rend son approche pour le moins compliquée, tient à ce qu’il est un cinéaste de genre, populaire, intégré dans un circuit de pur cinéma d’exploitation qui multipliait les productions annuelles pour un budget minimum, et que c’est à l’intérieur de ces œuvres au but purement lucratif avec son lot de figures imposées en sexe et en horreur, que Franco expérimente, crée des formes, déstructure, casse et reconstruit… et échafaude un univers qui n’obéit à aucune règle commune. Alors que le porno est sensé se créer en fonction du fantasme du spectateur, Franco n’est guidé que par le sien, transformant dans Doriana Grey la masturbation, en un frénétique acte primitif, frappant par son absence de plaisir et la douleur qu’il exprime. Fasciné par ce sexe en gros plan, ces zooms à répétition, alternant visage et doigts agités, le spectateur en ressort hypnotisé, en état somnambule. A l’heure de cette obsession de l’introduction de l’acte sexuel non simulé au sein du cinéma dit « normal » on s’aperçoit que Franco avait déjà répondu à pas mal de questions. La singularité du cinéma de Franco tient à cette intégration d’une démarche de recherche constante de nouveaux langages visuels ou de nouvelles structures narratives au sein d’un cinéma qui a priori ne s’y prête pas, prenant le risque d’être mal interprété. On peut sans peine en déduire une certaine malice de la part de Franco dans cet effet de trompe l’œil. Gros paradoxe, Franco se marre, et pourtant Doriana Grey est un film absolument désespéré. En effet il est difficile d’imaginer le public originellement visé comme avide d’expérimentation formelle et la singularité risque de lui échapper. Les productions Eurociné étaient plus reconnues pour leur mélange érotico-fantastique que pour leur singularité formelle. Inversement, l’amateur de cinéma expérimental n’aura probablement pas l’idée d’aller puiser chez Franco matière à débattre. Ainsi, Vampyros Lesbos risque de provoquer l’ennui ou la perplexité chez le spectateur que le potentiel du champ lexical des « vampires lesbiennes » a attiré et seule la deuxième vision permet d’en saisir toute la valeur d’abstraction, d’expérimentation, et de variation. Pour apprécier toute l’originalité de Franco il faut en quelque sorte y être intronisé, et pouvoir s’adapter à un processus cinématographique inédit.

Comme le décrit très bien S. du Mesnildot, Franco ne cesse d’opérer un jeu avec les mythes qui ne cesse de tourner autour des mêmes figures (vampirisme, monstre de Frankenstein), y compris le sien, celui fabriqué à partir des autres : Orloff. De cet amour du gothique surgit ce héros maudit, produit hybride des influences littéraires et cinéma (Mabuse, Jeckyll, Jack l’éventreur sans oublier Les yeux sans visage de Franju, référence obsessionnelle) . Il y a une famille de monstres réguliers de Franco (Orloff, Comtesse Karlstein, Morpho..), lui même apparaissant souvent au sein de ses propres films comme un substitut du cinéaste, en docteur témoin ou enquêteur. Chez Franco, le mythe fantastique est malmené, son cinéma agissant à la fois comme une déclaration d’amour et un pied de nez ainsi qu’un « rituel de dénudation de pulsions » : les vampires qui prennent des bains de soleil dans Vampyros Lesbos, au delà de l’aspect ironique, préfigurent presque la vision du vampirisme comme une maladie mentale. Aussi la mythologie fantastique lui permet-elle de poursuivre une recherche presque introspective dans lequel le thème privilégié du vampirisme vient métaphoriser celui de la solitude, de la perte d’identité, et de l’identité sexuelle. Le lieu d’isolement dans lequel Franco met ses « créatures » en scène les extraient hors du réel, vers la folie, vers le dédoublement (She Killed in extasy, Vampyros Lesbos, Eugenie etc..), ou comme Doriana Grey vers l’hystérie et les spasmes. Franco est un cinéaste de l’image mentale au point que certaines de ses œuvres se déroulent intégralement à l’intérieur de la tête de ses héroïnes, qu’il s’agisse d’Une vierge chez les morts vivants, du Miroir obscène, ou d’Eugénie, on s’aperçoit que le voyage n’a été qu’intérieur et qu’elles n’ont pas bougé de leur chambre, des rêves de jeunes filles en quelque sorte entre fantasmes et pathologie.

Solitude et schizophrénie : Lina Romay dans « Doriana Grey »

Franco est un sensuel, qui met la femme – et parfois même seulement le sexe féminin – au centre d’un réseau extrêmement complexe finissant littéralement par envahir son œuvre. Chacun de ses films révèle un amour indéniable de la femme, entre corps et âme, entremêlant l’obsession purement sexuelle et l’obsession amoureuse. Il la met toujours en scène dans son état de victime sacrifiée, dans une représentation de la « passion » dans sa double acception. Cette fusion de l’attirance du charnel pur (« Je suis un obsédé » déclarait-il régulièrement aux journalistes avides de ce type de réponse) et d’une véritable interrogation sur la féminité et la manière dont les mâles profitent de leur place dominante (sexuelle, politique, religieuse) pour la maltraiter génère un trouble grandissant. C’est probablement ici même que s’exprime le plus le souvenir douloureux du franquisme, allié à une attaque permanente de l’ordre religieux pour celui qui avoue régulièrement ne vraiment pas avoir eu de chance en s’appelant à la fois « Jésus » et « Franco ».

« Lettres d’amour d’une nonne portugaise »

A ce titre, l’œuvre de Sade rode autour de celle de Franco mais dans une étrange relecture qui épouse toujours le point de vue de la victime, pour se mettre à la place de la souffrance qu’elle endure, et s’intéresser au paysage de l’innocence et de la pureté maltraitées, s’opposant ainsi à l’ambiguïté de l’écrivain qui légitimait souvent l’acte du bourreau pour toute la connotation symboliquement subversive, asociale et iconoclaste qu’il constituait. On remarquera à ce titre que les œuvres de Franco, aussi bis qu’elles soient ne se livrent que très rarement à la tradition du happy end et qu’en général le plus fort a toujours raison de sa victime, l’issue laissant souvent le spectateur dans un état incertain face à une grande noirceur qu’il ne s’attendait pas à trouver en ce type d’images.

Franco semble poursuivre à travers chacun de ses films les variations autour d’un même thème, voire d’un même personnage, que viennent souligner les visages récurrents de son cinéma (Howard Vernon, Lina Romay, Soledad Miranda, Paul Muller etc…) et souvent même dans un même lieu, comme s’il s’agissait du même film se déroulant sous nos yeux, mais comme une matière changeante, malléable, modifiable à souhait. En grand admirateur du jazz (et en particulier de Chet Baker), Franco conçoit le cinéma comme un espace d’improvisation et de variation et estime lui-même travailler sur l’image comme un instrumentiste travaille sur les notes. On pourrait qualifier le cinéma de Franco de free movie. Rien d’étonnant à ce qu’il multiplie de très longues séquences dans des clubs de jazz, qui servent souvent de décors à des strip-tease, mettant ainsi souvent en parallèle deux modes de dénudation, l’un musical, l’autre charnel.

« Eugenie … the story of her journey into perversion »

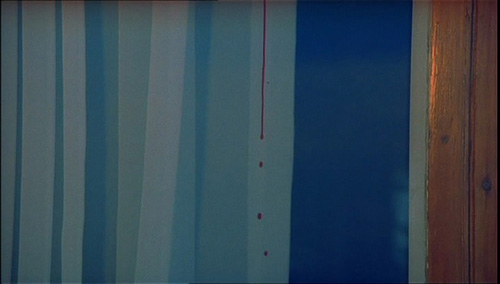

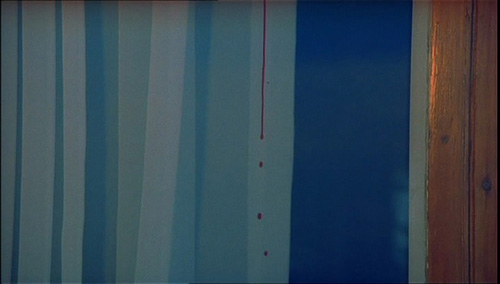

Le cinéma primitif que construit Franco évoque immanquablement l’expression d’un art tribal tel que le décrit Artaud dans Le Théâtre et son double, qui établit un rapport direct avec l’essence pulsionnelle de l’homme sans passer par la traduction du langage. En tendant vers une pratique où, comme le dit Stéphane de Mesnildot citant Freud « comme dans une langue primitive sans grammaire, seul le matériau brut de la pensée est exprimé, l’abstrait est ramené au concret », le cinéaste se rapprocherait de l’Art brut. Stéphane de Mesnildot souligne très justement que Franco crée un cinéma de premier jet, comme « un flot naturel ». Il filme comme il respire, ce qui donne souvent à son oeuvre outre son aspect brouillon, la sensation qu’elle se construit sous nos yeux, en live, qu’elle s’improvise avec ses coups de génie, ses éclairs d’inspiration brusques et ses scories, un cinéma unique dans sa dimension non préméditée, non calculée. Un détail sur un mur le distrait? Franco zoome. Un élément fascinant dans le paysage ? Franco zoome. Les poils pubiens de l’actrice l’attirent ? Franco zoome. On peut apparenter le zoom à un outil vulgaire et peu délicat, mais chez Franco il s’agit également d’un moyen d’expression particulière pour exprimer l’immédiateté, l’instantanéité du regard, et qui finalement génère une narration inédite. « Je fais des zooms parce que je n’ai pas assez d’argent pour louer un travelling mais aussi parce que j’aime le zoom. Je fais des flous parce que je trouve ça très beau un flou, quelquefois ; d’ailleurs souvent au labo les techniciens rouspètent en disant qu’il y a trop de mètres de pellicules floues et que le point était mal fait, alors que moi c’était exprès que j’avais filmé flou ». Franco avoue d’ailleurs filmer souvent sans découpage et parfois même improviser totalement entièrement, au gré d’un décor devant lequel il passera et qui lui plaira, ou d’une « gueule rencontrée par hasard ». C’est ici même que le cinéma de Franco expose un art de l’attirance spontanée, de l’obsession, et de la fascination dans laquelle chacun des plans respire le cinéaste qui les vit derrière la caméra. Il y a en quelque sorte cette urgence de filmer, cette urgence de montrer ce qui le meut dans l’instant présent. L’image se confond littéralement avec l’œil du créateur qui observe et qui nous transmet son propre désir, son obsession. Etrange expérience déstabilisante, déconcertante et unique au sein d’un cinéma qui va au delà du cinéma. Les raccords d’une scène à l’autre fonctionnent comme des associations d’idées, multipliant les formes (lignes, ronds, carrés, triangles) entremêlant un remarquable travail de retranscription de la conscience par l’image à un étonnant réseau de symboles. Tout n’est alors que répétition, figure répétée, comme celui du scorpion ou bien des lignes verticales et horizontales suggérées par un filet de sang coulant sur une vitre dans Vampyros Lesbos.

Associations d’idée et abstraction dans « Vampyros Lesbos »

Ne nous leurrons pas, au fil de ces 200 films, des ratages, il y en a, et beaucoup. Et crier de tous côtés au génie ne rendrait pas service à l’oeuvre de ce farceur de Franco, parfois génial, parfois je-m’en-foutiste. Nous ne nous acharnerons pas à défendre L’abîme des morts-vivants, Terreur Cannibale ou Célestine bonne à tout faire, pour mieux les distinguer des expériences que sont Shining Sex ou ses deux Eugenie. Reconnaître les nanars permet par exemple de mieux démontrer à quel point She Killed in extasy, au-delà du cinéma d’exploitation, provoque une émotion magistrale dans son traitement de la folie et du drame passionnel. De même, il existe plusieurs Franco, celui à qui Orson Welles confiait son équipe entière sur Falstaff ou Don Quichotte et que l’on retrouve en cinéaste extrêmement soigné dans les productions Harry Alan Towers ou certaines productions allemandes , comme en témoigne les superbes réussites esthétiques et classiques que furent Justine ou Les lettres d’une nonne portugaise n’est pas le même que celui dont chaque image n’est rien d’autre qu’un fascinant signe d’identité instantané. Franco met en scène son paysage fantasmatique, et verse vers l’abstrait. Zoom et gros plan chez Franco participent à cette abstraction, cette mise en place d’un « espace moléculaire » selon S. du Mesnildot, dans lequel les perspectives se confondent. L’emploi récurrent du zoom et du gros plan sert aux déclinaisons incessantes des mêmes idées qui font montrer l’image du corps dans le vertige de l’infini et de l’invisible. Le gros plan transforme l’infiniment petit de la peau en un paysage à perte de vue. Ainsi comme le souligne le titre du livre de Mesnildot, Franco serait un cinéaste du fantasme pur, du – « et si tout cela n’était qu’un rêve » – dans lequel chacun des films pourrait n’être qu’une longue virée dans le subconscient. Si le cinéma est capable de mettre en image la psychanalyse, alors le cinéma de Franco semble en être l’un des meilleurs représentants, d’où cette désinhibition constante, cette représentation de l’interdit de la manière la plus directe, la plus brute, comme un désir de matérialiser à l’image le fantasme le plus inavoué.

« Vampyros Lesbos » : érotisme et solitude

La place de Franco dans ce qu’il a de meilleur (car effectivement le caractère très inégal de son œuvre est un gros problème) serait quelque part entre le cinéma et l’expérimentation de l’Art contemporain, en particulier dans une intellectualisation du plus trivial des genres cinématographiques qui établit la pornographie comme un réservoir de fantasmes et de symboles. Aussi s’aperçoit-on que loin de s’inscrire dans la tradition du cinéma X des années 80 l’emploi de la pornographie chez Franco obéit souvent à un processus de répétition et d’abstraction des formes. Franco serait comme un Courbet du cinéma qui aurait peint et re-peint L’Origine du monde, un cinéaste définitivement porté par une obsession du sexe féminin, qui finirait littéralement par engloutir son œuvre.

Jess Franco était apparu de plus en plus affaibli ces dernières années, ne se déplaçant plus qu’en fauteuil roulant. Sa fidèle muse, épouse et infirmière,

Lina Romay partie pourtant avant lui, il y a un peu plus d’un an avait suscité tout autant notre tristesse que notre inquiétude pour l’immense vide qu’elle allait laisser. On peut imaginer plein de suite romanesques à la douleur de sa disparition, mais le mieux est sans doute de les imaginer tous les deux, l’un filmant encore l’autre et sa nudité dans un au-delà idéal, sur une musique jazzy. Jess aura survécut un an à Lina, mais jusqu’au bout il n’aura pas lâché la caméra, son troisième œil. Une manière de dire qu’ils se fermeraient tous en même temps. Il venait de terminer

Al Pereira vs. the Alligator Ladies, un titre aussi beau et délirant que sa carrière, comme un ultime pied de nez à la mort.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).