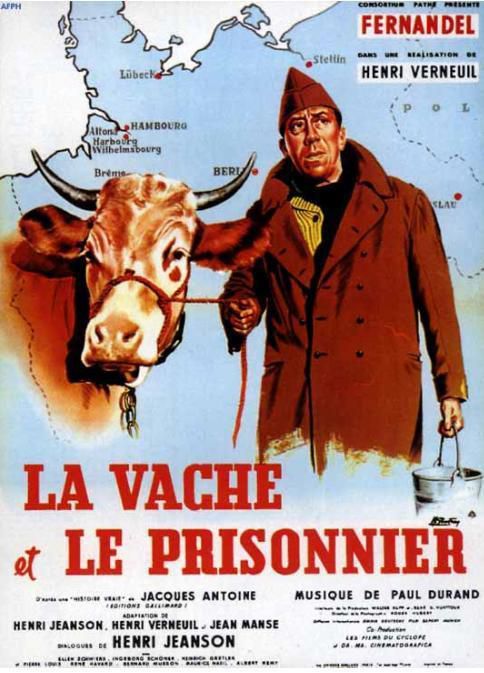

Le cinéma aime les vaches. Ma vache et moi aux Etats-Unis (Buster Keaton, 1925) et La vache et le prisonnier en France (Henri Verneuil, 1959) sont les pierres de touche bien connues de la liaison centenaire qui unit l’animal et le septième art. Liaison aujourd’hui incontestablement revivifiée. On observe en effet, dans les dernières décennies et en particulier dans celle qui vient de se clore, une recrudescence du personnel bovin dans les films, en particulier dans le cinéma francophone. Citons, depuis 2000, La Vache et le président (2000) de Philippe Muyl, Bovines, d’Emmanuel Gras (2011),Tom à la ferme (2013) de Xavier Dolan, P’tit Quiniquin (2014) de Bruno Dumont, Petit Paysan (2017) et Les vaches n’auront plus de nom, d’Hubert Charuel (2019); La Vache de Mohamed Hamidi (2018).

Pourquoi donc ce retour en faveur de la vache ?

Elle est au coeur des grands débats récents sur l’écologie et la condition animale (maladie de la vache folle, images terrifiantes filmées dans les abattoirs, scandale des vaches hublots), dont le cinéma commence à se faire l’écho. Mais il y a bien plus. Naguère représentante d’une ruralité tranquille, elle s’impose désormais comme l’un des symboles les plus puissamment évocateurs d’un monde en mutation qui se prend à envisager sa fin prochaine. En outre, sa malléabilité iconographique et son lien avec la thématique du regard font d’elle un outil de réflexion particulièrement fécond sur l’image et la création cinématographiques.

Collage, déplacement, transgression. La vache et le chaos

Rien de plus défini, de plus ”territorialisé” qu’une vache: immédiatement assimilable à un lieu -la campagne-, à un rapport au temps – celui de la lenteur et de la contemplation-, à un genre et à une fonction – nourricière et maternelle- elle constitue un repère rassurant, familier. Les films populaires en font une image consensuelle et œcuménique. Elle est don de vie et générosité, sérénité et authenticité, représentante par excellence de cette terre qui ne saurait mentir. Autant de clichés exploités dans La Vache: le périple, à pieds, d’un paysan algérien un peu simple mais très gentil depuis l’Algérie jusqu’au salon de l’agriculture, où il sera célébré comme un héros, est l’occasion de célébrer, comme l’indique le synopsis, “une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui »[1].

Compagne de voyage, représentante privilégiée d’une certaine idée de la France, la vache est un personnage d’épopée lente et tranquille, dans le sens où l’épopée, comme l’ont souligné aussi bien Hegel que Lukacs ou Bakhtine, aboutit à un « consensus ontologique »: le monde représenté apparait sans ambiguïté, dans une perspective unique et unifiante[2].

Dès lors, son déplacement dans l’espace urbain et/ ou dans le temps et l’action, est immédiatement perçu comme un démarquage. Démarquage burlesque d’abord lorsqu’il s’agit, chez Keaton, Verneuil et Hamidi, de faire de la vache une compagne d’épopée: si nous avons souligné l’affinité du ruminant avec la philosophie du genre, il n’en reste pas moins que sa lenteur en fait aussi, à première vue, un animal anti-épique, et c’est dans cette brèche que vient se nicher le burlesque.

Mais dans le cinema contemporain, le déplacement de la vache est encore bien davantage un démarquage tragique ou fantastique qui opère comme le signe d’une perte de repères résultant de transgressions majeures. C’est le cas dan sLa Haine, où Vinz voit soudain une vache au milieu de la cité. Le spectateur s’interroge. Présence réelle ? Hallucination comme le suggère Saïd, que la seule évocation d’une vache, même en rêve, rend hilare? Caméra subjective ou objective? La présence, à côté de la vache, d’un camion de police (le même genre de camion que celui sur lequel Saïd a écrit, au début du film, « baise la police », traduction moderne de « mort aux vaches »…), l’incongruité de l’apparition animale, le mashup musical qui mêle le rap et Edith Piaf, le surcadrage, associé au passage abrupt du plan aérien et mouvant au plan fixe, donnent un caractère de collage surréaliste à la scène. La vache représente merveilleusement bien, dans ce contexte, une familiarité devenue, sinon inquiétante, du moins perturbante. Placée au début du film, cette apparition dit le basculement à venir, celui qui fera de Vinz le rêveur grande gueule la première victime de « la haine ». Et l’incrédulité de tous – celle de Vinz, celle de Saïd, la nôtre – devant cette créature naguère si familière dit l’irréductible étanchéité des espaces contemporains, dans lesquels un point de rencontre entre la ville et la terre est devenu tragiquement incongru. Le charme suranné, généreux et oecuménique de la vache n’opère plus. On ne sait plus parler la terre et personne ne comprend ce qu’elle veut dire.

La mort des vaches

Lorsque la vache est dans son environnement humain et géographique naturel, la transgression majeure réside dans sa mise à mort, immédiatement perçue comme profanatrice et annonciatrice de cataclysme. Dans l’Odyssée déjà (chant XII), la consommation par les compagnons d’Ulysse du troupeau du soleil est le crime qui déclenche des visions cauchemardesques (peaux mouvantes, viandes gémissantes) puis le chaos, sous la forme d’une tempête dans laquelle tous, à l’exception d’Ulysse, trouvent la mort. A la vue du carnage, Hélios menace de descendre dans les Enfers : c’est le dérèglement du temps même que l’on redoute, la transgression de la frontière sacrée entre le vivant et le mort, le jour et la nuit. Dans Timbuktu, film franco-mauritanien d’Abderrahmane Sissako (2014), la mise à mort d’une de ses vaches précipite un berger nomade dans la tragédie: elle cause sa propre mort, qui laisse sa femme et sa fille aux mains des djihadistes. Le chaos de l‘Etat islamique est désormais roi dans la ville assiégée et les déserts alentour. Avec la mort de la vache, judicieusement nommée GPS, c’est le dernier point de repère qui disparait.

La même année que Timbuktu, la magnifique ouverture de P’tit Quinquin de Bruno Dumont, montre l’hélitreuillage d’une vache au-dessus des dunes de la côte d’Opale et de ses bunkers, mettant ainsi tout le film sous le signe du déplacement surréaliste. Une mystérieuse vague d’assassinats révèle la monstruosité à l’oeuvre dans un village tranquille du Nord : des cadavres humains sont retrouvés à l’intérieur du corps de vaches elles-mêmes tuées. On apprendra plus tard qu’ils ont été découpés puis donnés à dévorer aux ruminantes, atteintes de la maladie de la vache folle. La transgression majeure que l’homme a fait subir à la vache dans la réalité (celle qui consiste à en faire un animal carnivore) est transposée dans l’image tout à la fois poétique, macabre et baroque d’un monde inversé où le mammifère, désormais mangeur d’ hommes, vole dans les airs. “On est au coeur du mal” répète le commissaire chargé de l’enquête, ou bien encore “C’est pire que la Shoiah”, et “c’est l’ Diable en perchonne”. Et le film de passer en revue ou d’évoquer les formes contemporaines du Mal : la guerre, le racisme, l’islamisme, l’Holocauste, comme autant de déclinaisons de la transgression première.

![P'tit Quinquin [Blu-Ray]: DVD & Blu-ray : Amazon.fr](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/A1Y8%2B%2BzFubL._AC_SL1500_.jpg)

Petit paysan propose un plan presque semblable : celui d’une vache suspendue par des filins et soulevée dans les airs par une grue, afin d’être jetée à la benne. Le troupeau du héros, Pierre, vient d’être abattu à cause d’une épidémie. Nous sommes à la fin du film, nous connaissons le processus qui a mené à cette image: elle n’est ni burlesque ni programmatique; elle dit la fin d’un monde. Dans une scène poignante, Pierre doit abattre le petit veau qu’il a fait naître au début du film, puis qu’il a protégé et installé chez lui. La caméra le montre de dos, le veau dans les bras… et c’est un écho surprenant à un plan identique de Tom à la ferme de Xavier Dolan. Dans les deux cas, la mort du veau vient signaler la fin de l’innocence et de l’harmonie, factice ou réelle, du monde rural. Tom devra affronter l’homophobie, la violence et l’hypocrisie de la campagne; Pierre, la perte de sens de son existence. Rien ne dit mieux que ces images le déchirement ontologique tragique qui s’est opéré entre l’homme et son environnement naguère naturel.

Animal politique, image d’un monde en perte de repères et en instance de chaos – social, écologique-, la vache est aussi un merveilleux matériau artistique. Avec elle, le cinéma fait état des questions esthétiques et éthiques qui le traversent.

La vache, outil de création et de questionnement cinématographique

Dans P’tit Quiniquin, la vache devenue créature aérienne est un manifeste : si elle est le signe du chaos dans lequel est entré le monde, elle est surtout celui d’une recherche esthétique et poétique, qui va passer par le décalage, le déplacement, le collage. Ce sont autant de jeux auxquels elle s’est toujours bien prêtée : chez Dali, Buñuel (l’image du veau sur le canapé de Petit Paysan n’évoque-t-elle pas celle du veau dans le lit de l’Age d’or ?) ou encore Chagall. Ainsi, la série explorera toutes les surprises et déceptions possibles, proposant une façon de faire cinéma résolument originale et, pour tout dire, stupéfiante. Participent de ce dynamitage permanent: le jeu anti-naturaliste d’acteurs non professionnels et handicapés mentaux dirigés à l’oreillette, les regards caméras qui sans cesse rompent l’illusion cinématographique, le choix des musiques ou encore les cascades improbables. Au lieu de tendre vers une résolution, la série prétendument policière travaille en fait sur… la sérialité même : le temps de certaines scènes est étiré jusqu’à l’insupportable, les dialogues tournent en boucle, les situations se répètent absurdement. La suite du Ptit Quinquin, Coincoin et les z’inhumains, ira plus loin dans ce sens, son intrigue reposant sur le clonage, qui se fait dans d’improbables scènes où un personnage accouche de lui-même… dans une énorme bouse de vache: de la bouse comme matériau même de la Création! De ce frottement avec le réel aussi bien qu’avec les codes cinématographiques naissent le rire, la sidération, tout autant qu’une réflexion sur ce que le cinéma peut être d’autre que le mentir vrai uniformément naturaliste qu’il propose le plus souvent aujourd’hui. Le déplacement originel de l’animal le plus familier qui soit donne le signal de ce grand jeu carnavalesque. Les Cahiers du Cinema font du temps dilaté et du retour à la forme feuilletonesque, sous l’impulsion des séries, une des caractéristiques du cinéma de la décennie 2010-2020[3]. C’est aussi cette nouvelle relation au temps que Dumont explore, sous le patronage des placides créatures que sont les vaches.

De façon plus discrète, La Haine, Tom à la ferme et Petit paysan utilisent aussi les vaches pour déjouer les attentes et renouveler le cinéma, notamment en ce qui concerne le genre. Les deux derniers films mêlent habilement monde rural et thriller, faisant de la lenteur de la vie à la ferme un élément de suspense inattendu ; Petit Paysan, inspiré de la vie des parents du réalisateur – son père y interprète le rôle du père du héros-, joue aussi sur les frontières avec le cinéma documentaire, dont la vache est l’une des héroïnes traditionnelles (Bovines, Profils paysans). Dans La Haine, l’apparition de la vache permet de sortir le “film de banlieue” de l’esthétique naturaliste auquel on le rattache d’emblée. Indéniablement, la vache est un médium extrêmement efficace pour interroger ou dynamiter les codes dominants de l’image cinématographique.

Regards bovins

C’est aussi et surtout parce que notre animal se caractérise beaucoup par son regard qu‘il entretient une affinité toute particulière avec le cinéma, qui n’a de cesse de filmer ses yeux. Un plan qui se resserre autour de l’oeil d’une vache fait d’ailleurs irrémédiablement penser à une fermeture à l’iris.

Posons cette question apparemment légère : le regard bovin est-il expressif? Ou encore, comme le dit Jean-Francois Rauger dans son article Un certain regard chez la vache[4]? , “les vaches font-elles de bonnes actrices ”?

Hubert Charuel répond oui sans hésitation. Au début de Petit Paysan, c’est l’oeil inquiet de la première vache malade qui alerte son jeune propriétaire. Peu après, le film donne encore à voir son oeil, en gros plan : l’animal semble implorer la pitié. Enfin, juste avant l’abattage du troupeau entier, la caméra fait alterner les gros plans sur l’oeil d’une vache et celui du paysan. Les regards sont aussi expressifs l’un que l’autre. On y lit la peur; on y voit une réciprocité, un dialogue, une communauté de sentiments. Ces regards, la scène d’ouverture du film qui nous montre le rêve de Pierre, dans lequel il est en totale immersion dans son troupeau, les traces, sur son dos, de la maladie contractée par ses vaches, disent tous cela: l’homme n’est pas “maître et possesseur “ de l’animal; il faut abandonner la terminologie et la conception cartésienne du rapport entre les deux “espèces”. Traversé par un questionnement incessant sur l’image (les divers écrans qui entourent Pierre ne cessent, au gré de ses recherches, de montrer des vaches; youtube joue un rôle important dans la narration), le film nous invite à tourner notre regard vers le monde animal, et plus encore à changer notre regard sur lui. Le dernier plan montre Pierre s’en allant -pour se suicider peut-être- de dos, sous le triple regard d’une vache, d’une caméra, du spectateur, tous presque dans le même axe, tous témoins de son calvaire.

copyright Pyramide Distribution

Voilà qui fait écho à une controverse que je voudrais évoquer pour finir, et que Jean-François Rauger présente brillamment dans l’article du Monde auquel il a déjà été fait référence :

« Dans le numéro 300 des Cahiers du cinéma, en mai 1979, Godard écrit une lettre à Tanner. Il lui reproche de n’avoir pas, pour son précédent film, Messidor, fait appel aux services d’un photographe avant le tournage. Il ajoute : « Ci-joint trois photos de vaches faites par ce photographe et il me semble très visible qu’elles ont trois expressions différentes alors que tes actrices ont toujours la même… (…) Ces photos expriment, il me semble, une relation extrêmement forte avec l’autre, que ce soit le décor ou les êtres vivants. Contrairement à tout ce qui se dit et s’écrit, le regard de ces animaux est tout sauf neutre. C’est un véritable regard critique, à sa place dans une vraie revue de cinéma, si celle-ci existait ». Et de conclure: « En fait, ce qu’elle critique, cette vache, c’est pas que les cinéastes roulent en auto, c’est que même s’ils viennent filmer aux champs, leur regard fait toujours du cent vingt à l’heure. » On retrouvait, dans cette utilisation de la vache comme, disons, outil conceptuel, l’impératif godardien du ralentissement nécessaire à une meilleure vision des choses et le souci d’une expressivité de l’acteur, expressivité perdue selon lui et dont le manque était négativement incarné par celle, présumée, des ruminants.”

Et Jean-Francois Rauger d’expliquer que c’est Luc Moullet qui apporte la contradiction à Godard (de façon prémonitoire puisqu’il écrit dans le numéro précédent des Cahiers, le numéro 299 !), louant au contraire « la neutralité du regard » bovin ou encore « le regard honnête de la vache », allant jusqu’à affirmer : « Le principe [de mon film], c’est un peu le regard de la vache comme dans mes films précédents, c’est-à-dire quelque chose d’extrêmement neutre. »

Quelle que soit la valeur qu’on accorde au regard bovin – expressif et contemplatif ou neutre et documentaire- il est en tout cas bien une question de cinéma.

La vache est un animal qui dit l’état du monde. Elle a donc toute sa place dans l’ère d’intranquillité politique, écologique, sociale, qui s’est ouverte ces dernières années. C’est aussi et surtout un animal éminemment cinématographique : son histoire iconographique, son affinité avec le jeu surréaliste du collage, sa lenteur, donnent lieu à de multiples expérimentations; l’expressivité en question de son regard permet quant à elle de mettre en lumière les questionnements éthiques et esthétiques qui irriguent le cinéma.

[2]voir Pierre Vinclair, De l’épopée et du roman, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 171: “le consensus ontologique”.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).