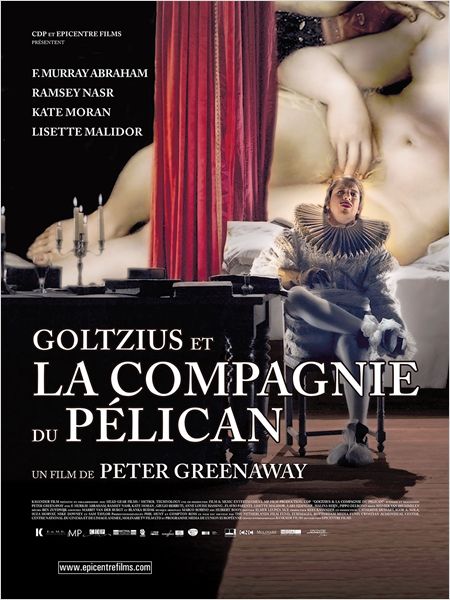

Que les détracteurs et amoureux de Peter Greenaway soient rassurés : avec Goltzius et La Compagnie du Pélican, ils auront matière à vilipender ou à se délecter de ses bavardages érudits, ses réflexions sur l’esthétique et le sexe, son penchant pour la théorisation et la répétition. Le cinéaste persiste et signe, affirmant plus que jamais son cinéma comme un acte de résistance pour l’amour de l’Art, contre le nivellement par le bas et le mépris d’une certaine culture humaniste.

La connaissance du réalisateur est si écrasante qu’elle laisse parfois le spectateur comme un novice à qui il manquerait quelques clés, pouvant alors préférer fustiger l’œuvre complexe, plutôt que d’y prêter une attention plus soutenue. Le cinéma de Greenaway n’est pourtant pas élitiste pourvu qu’on lui accorde un minimum de concentration et qu’on ne joue pas immédiatement au mauvais élève qui maugrée au fond de la classe que la culture l’ennuie, que l’histoire de l’Art et des religions l’intéresse aussi peu que l’Histoire tout court. Il est avant tout un divertissement jubilatoire, aussi graphique que cérébral.

Des rapports conflictuels de l’artiste à son époque …

Peinture ou gravure ont toujours été au centre de l’œuvre de Greenaway, du paysagiste de Meurtre dans un jardin anglais découvrant à ses dépends le sens caché de la réalité en la dessinant, aux obsessions pour Vermeer de Zoo, en passant par « La Ronde de Nuit » de Rembrandt présente dans le restaurant comme miroir de la tablée du Cuisinier, le voleur sa femme et son amant avant que le cinéaste ne consacre un film au peintre. Après ce magnifique La Ronde de nuit, il s’inspire à nouveau d’un artiste du 16e siècle Henrik Goltzius, peintre et graveur désireux d’ouvrir une imprimerie et sollicitant l’aide du Margrave d’Alsace. Tel un pacte avec le diable, il lui promet en échange un livre de gravures des histoires les plus érotiques de l’Ancien Testament. Il propose également de les mettre en scène pour la cour, avec sa troupe La compagnie du Pélican, pour jouer Dieu, Adam, Eve, Samson, Dalila ou encore Loth.

Tels les créateurs auxquels il s’attache, Greenaway perpétue une certaine idée de l’Art et s’inscrit comme un passeur, un légataire et un héritier. Curieusement, jamais la vision du passé ne sombre dans la reconstitution académique engoncée, jamais l’Art du 16e siècle n’aura autant apparu ici comme l’antithèse d’une langue morte. Goltzius ne cesse de nous en apprendre sur notre monde et nous incite à décrypter notre présent. Plus encore, notre époque paraît parfois parfaitement lisible dans les propos du graveur… et du cinéaste qui parle à travers lui. De l’Art d’hier à l’Art d’aujourd’hui il n’y a qu’un pas, comme des hommes d’argent et de pouvoir du XVIe aux producteurs. Et le créateur de chercher à faire résonner sa voix quel que soit l’époque. Le monologue qui ouvre le film est on ne peut plus révélateur de toute sa consonance autobiographique :

« J’avais une petite société d’import-export. The Pelican company. Des graveurs des imprimeurs, un écrivain, un ou deux acteurs. Notre spécialité : les mots. Nous faisions le commerce des mots. Des mots dans les livres et des mots sur la scène (…) J’avais besoin d’argent pour une expansion commerciale. En plus des mots, je voulais faire des images. Des images dans les livres, des images sur la scène. Chaque nouvelle technologie visuelle est onéreuse et chaque nouvelle technologie visuelle tôt ou tard s’allie à la luxure. J’avais toujours voulu aller en Italie, c’était l’hiver, il y a dix ans. Arrivés à Colmar, sur le Rhin, j’ai demandé une audience au gouverneur militaire. Le Magrave. Il disait de lui-même qu’il était libertaire. Avec un peu d’imagination, nous l’avons séduit et nous l’avons convaincu de se séparer de son argent et peut-être aussi de sa dignité ».

Greenaway se rattache à cette lignée d’artistes qui transcendent par leur art combatif, une époque où la culture est mise à mal, voire piétinée.

L’ironie de Greenaway paraît une pudeur pour atténuer l’émotion : le risque encouru par les audacieux n’étant pas tant celui de la censure que celui de la mort. Des siècles d’oppression et d’intolérance explosent avec un humour effronté.

Goltzius, est une fabuleuse réflexion sur la place de l’artiste au sein de son siècle, sur ses rapports avec le pouvoir et l’Eglise. Si l’Eglise a perdu de sa puissance dans la plupart de nos sociétés occidentales, Greenaway sait que la religion est toujours un facteur de violences dans d’autres parties du monde. Aussi, plus l’exaction s’approche plus le rire menace de s’étouffer dans la gorge.

Le sacerdoce de l’artiste, son droit à s’exprimer, sa capacité au sens caché dissimulé dans l’œuvre était un thème cher à Eco dans le Nom de La Rose, exploitant ainsi l’importance politique de la culture et la toute puissance d’une religion meurtrière quand il s’agit d’étouffer les idées rebelles. Le rire est la révolte et l’insurrection camouflées par la légèreté. L’irrévérence et l’ironie définissent une lutte contre l’oppression en la faisant basculer dans le ridicule.

Il est toujours là cet Art éminemment baroque du contrepoint et de l’héroï-comique cher au cinéaste, cette faculté à parler de l’horreur en en faisant une pantalonnade qui sait user du grotesque comme d’une arme, en un carnaval plein de surcharge et de folie. Cette capacité à glisser insensiblement du rire à la tragédie, voire à les fusionner, ramène inévitablement à Shakespeare. Inspiration récurrente de Greenaway, dans sa propension au mélange des tons et des genres, son élaboration des dialogues et son écriture des personnages qui brillent bien moins par leur vérité psychologique que par leur portée allégorique, acteurs en scène sur le théâtre de la vie. Goltzius fait office de maître de cérémonie, à l’instar du chœur-narrateur de Shakespeare dans une pièce comme Henry V. Il est le créateur d’histoires, témoin de l’Histoire qui 10 ans après, rapporte son expérience avec un regard critique et distancié. Le metteur en scène, l’Artiste, maître du jeu de la création, est l’observateur impuissant et narquois de ce qui se joue hors pièce.

Goltzius, film érotique ? Sexe, religion et vigueur du blasphème

Goltzius et la compagnie du Pélican est donc un cours d’Histoire de l’art d’autant plus passionnant, riche et instructif, qu’il est d’une grande clarté. Il nous interroge constamment, bien au-delà de l’époque reconstituée, sur notre propre appréhension de l’Art et la place qu’il occupe dans la société depuis des siècles. Greenaway évoque le sens caché des toiles, la manière dont les artistes plongeaient secrètement dans l’érotisme et la subversion, outrepassant « en douce » les figures imposées par les thématiques religieuses, et combien la liberté s’immisçait secrètement derrière les contraintes. On reste muet et fasciné.

Cette histoire de Loth et de ses filles est un sujet qui permet aux peintres de céder légitimement à leur lubricité sans être moralement condamnés. Je peux toujours dire que je peins une leçon de morale contre l’inceste. C’est du voyeurisme légitime. Comme Actéon qui espionne Diane et les vieillards qui épient Suzanne.

Plus que jamais, il est évidemment question de sexe dans Goltzius, figure obsessionnelle du cinéma de Greenaway, qui signe probablement son œuvre la plus ouvertement crue, érotique et rabelaisienne. Pour lui, tout tourne autour du sexe et ramène à lui. Goltzius est une œuvre pleine d’impudeur, qui parle ouvertement et librement de cul. Il fait voler en éclat les tabous, se jette la tête la première dans le péché originel, met en scène l’adultère, l’inceste ou le viol, et met à mal des siècles d’intolérance et de culpabilisation religieuse. Greenaway continue son travail de provocateur et ses acteurs évoluent dans le cadre en se baladant à l’intérieur du film dans le plus simple appareil, comme des personnages de sculptures antiques ou de gravures de la renaissance dans des thèmes mythologiques. Si Greenaway est un cinéaste du corps, il n’est pas un cinéaste de la volupté. La beauté du corps tient aussi à ses imperfections, ses bourrelets de graisse (plus encore dans la tradition baroque). La représentation du charnel chez Greenaway est toujours lié à la confrontation, à une violence ou à une distanciation ironique ou cruelle imposée par le regard. Pourtant dans sa manière de sculpter les corps, de les faire se mouvoir, Goltzius se part d’une sensualité très stimulante qui trouve son apogée dans l’hypnotique danse de Salomé, digne des chorégraphies de Saporta dans Prospero’s Books. Si la beauté de la féminité y prend les traits d’Halina Reijn ou de la magnifique Kate Moran, on connaît la propension du cinéaste à dévoiler l’anatomie masculine. Elle est ici poussée à son comble, Greenaway ne fuyant pas les attributs virils, y compris en érection.

Avec La Bible comme support et prétexte, Goltzius laisse libre court à son sens du sacrilège, déclenchant les foudres des hommes d’Église, commençant à s’inquiéter. Greenaway s’en donne également à cœur joie dans le blasphème. De tableau en tableau, les scènes s’enchaînent tel un engrenage et le petit jeu théâtral se mue en joute infernale dans lequel toute puissance du Pouvoir et liberté artistique se confrontent furieusement. Faute de pouvoir l’empêcher, Goltzius consigne le carnage et le tourne en dérision en le faisant passer par le sens caché des mots, des images, des mises en scène, scellant son regard dans le temps artistique éternel. L’artiste n’est pas libre. Mais en examinant bien l’art « officiel » on peut déceler de multiples traces de son affranchissement. Les tableaux défilent sous nos yeux, variations sur un même thème. L’interprétation vaut autant pour les artistes, qui selon leur personnalité peignait une Suzanne au regard empreint soit de désir, soit de crainte, que pour les exégètes y découvrant parfois des significations différentes. Greenaway invite à cette acuité de la perception au sein de son film même, métamorphosant le spectateur en explorateur. Le cinéaste cherche lui aussi à réinventer l’image, à la modifier, à en faire un objet mouvant.

Un cinéma de la perspective, une 3D sans la 3D

Comme il le faisait avec l’infographie depuis ses moyens métrages puis dans ses longs, le plus mémorable étant Prospero’s Books, Greenaway fasciné par les nouvelles technologies numériques, les emploie à cet effet. Lorsque la rétine croit s’être habituée, le fond s’est déjà modifié, les couleurs ont changé, comme si le peintre modifiait sa toile en laissant ses personnages évoluer à l’intérieur. Goltzius ne déroge pas à la règle, offrant un défilé calligraphique, superposition d’images et de mots. Il crée des collages à l’intérieur de son cadre, brouille la photo par le souffle du vent ou le mouvement des vagues, vers le liquide, l’aérien, l’immatériel. Le décor se se fait symbole peuplé de piliers blancs, d’arcades numériques, comme des plans d’architectes insérés dans le réel. Greenaway élabore un espace qui tient à la fois de l’allégorie et de son attachement à la recherche de nouvelles images, d’une esthétique qui fusionnerait tous les arts.

Cette imposante ancienne gare de triage paraît à la fois anachronique et universelle, ne dépareillant pas avec les autres théâtres du cinéaste, comme le restaurant du Cuisinier, l’église et les intérieurs de Baby of Macon ou le Palais de Prospero. Greenaway, confirme qu’il est définitivement un cinéaste des intérieurs et de la claustration, le lieu étant un espace indéfini et infini qui écrase les personnages, et qui pourrait d’un film à l’autre être échangé. Ici, même ses fausses fuites numériques vers des plans extérieurs-simulacres enferment un peu plus.

Sans même que Greenaway n’utilise la 3D, Goltzius est un magnifique film en 3 dimensions, multipliant les profondeurs et les épaisseurs, les perspectives. Le spectateur est immergé à l’intérieur d’un cadre dont il ne mesure pas les couches successives. La largeur de l’écran se retrouve écrasée par l’infinie profondeur de champ, offrant une perspective piranésienne à l’espace, qui ne cesse de se renouveler, comme un art de l’image qui se métamorphose.

Le regard se porte moins de gauche à droite, que toujours plus loin, avide d’augmenter le champ de vision, du premier au dernier plan, tentant de distinguer les scènes qui se cachent au fond – pensant peut-être que la vérité est dans le lointain – fouillant des yeux les indices qui pourraient se dissimuler, à la manière de celui qui étudierait les moindres détails d’un Peter Brueghel par exemple avec ses minuscules personnages disséminés dans le paysage.

Il semblait inévitable que Greenaway goûte à son tour aux techniques de la 3D, tant son cinéma en restitue l’expérience même (1).

L’importance du cadre et du cinéma considéré comme un tableau vivant atteint probablement ici son apogée. C’était déjà le cas dans Baby Of Macon et Prospero’s Books deux œuvres extrêmement proches dans leur dispositif, qui utilisaient également le cadre comme une scène de théâtre. En incluant les scènes les unes dans les autres, Greenaway aime à perdre le spectateur comme en un labyrinthe dans les réalités, ne sachant plus ce qui se joue devant lui, entre la scène et le réel. A l’instar de l’actrice violée par les figurants dans Baby of Macon, les acteurs eux-mêmes se prennent au jeu sans savoir que c’est leur vie qu’ils jouent.

C’est bien de ce sentiment d’absurdité évoqué dans Macbeth qu’il s’agit « La vie n’est qu’une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s’agite durant son heure sur la scène et qu’ensuite on n’entend plus. ». Renversant la métaphore, Greenaway fait de ses héros des acteurs où la pièce se confond à leur vie, où la fiction va vampiriser le réel au point de faire corps avec lui. Les acteurs s’adressent au public. Nous. La cour. Greenaway opère une nouvelle fois un travail de mise en abîme, d’imbrication gigogne qui fusionne comédiens et rôles, les entremêlant, de la mise en scène du sexe à son acte véritable, de la mort jouée à la mort vécue. Cinéaste minimaliste et répétitif, amoureux de l’inventaire, du catalogue d’objets et d’idées, Greenaway fuit la narration usuelle pour s’abandonner à ses mises en scènes bibliques, dans lesquelles viennent s’intercaler les interventions d’un Goltzius railleur et fin observateur.

Goltzius et La Compagnie du Pélican ne serait rien sans sa musique de scène. Le quintette Architorti interprète les compositions de Marc Robino à l’intérieur du film, comme des musiciens dans une fosse à l’opéra. Évoluant de l’inspiration baroque au minimalisme, les cordes lancinantes s’emballent jusqu’à ce leitmotiv porté à son acmé dans le final, à la fois violemment scandé et lyrique, tragique, renvoyant directement aux anciennes couleurs des partitions de Michael Nyman. L’œuvre suit ce cheminement musical, allant crescendo, passant de variation en variation, de représentation en représentation du tragi-comique vers son dénouement plus violent, élaborant un sublime chaos qui s’achève en apothéose.

Goltzius et la compagnie du Pélican est cet opéra bouffe où le rideau se ferme sur une explosion, une déflagration… mais avec toujours en échappatoire le pouvoir d’en rire, absurde, dérisoire et essentiel.

___________________________________________

(1) Il a realisé « Just in Time » l’un des segments de 3 X3D, les deux autres étant de Jean-Luc Godard et Edgar Pêra..

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).