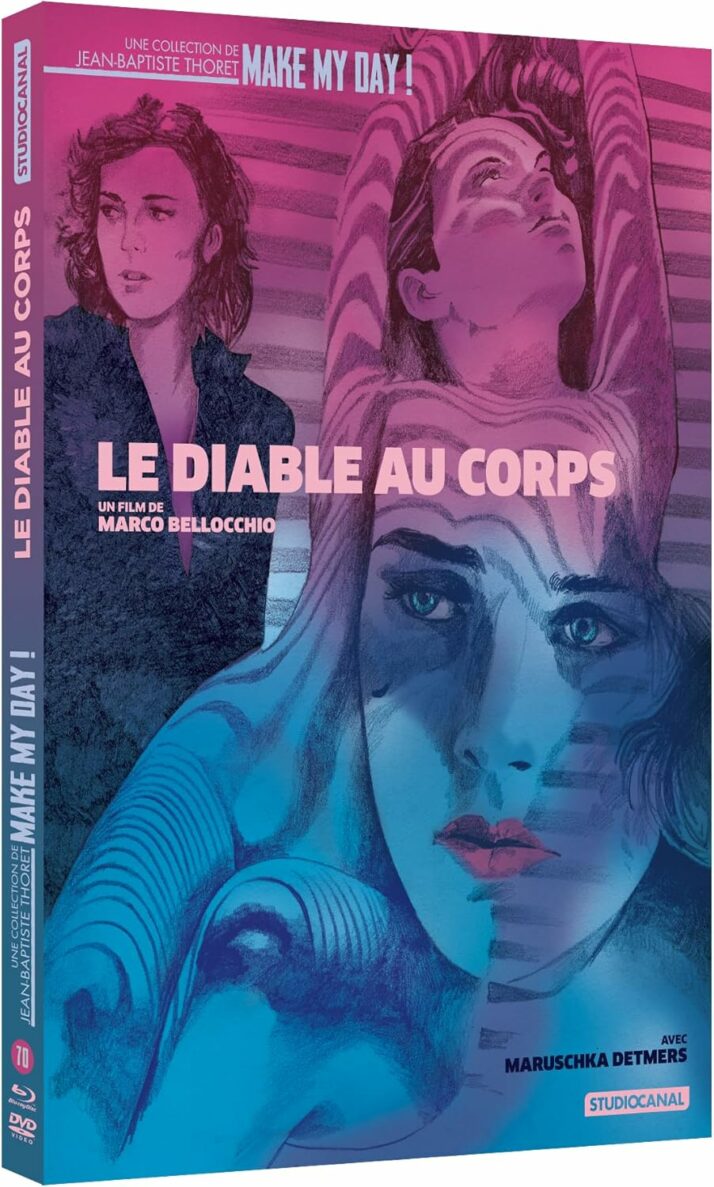

Réalisateur majeur de la dernière vague de l’âge d’or du cinéma italien, aux côtés de Bernardo Bertolucci, entre autres, Marco Bellocchio a traversé les décennies en se réinventant constamment, comme en témoignent ses récents Le Traître, L’Enlèvement ou même sa série télé Esterno Notte. Actif depuis 1965 et son puissant coup d’essai Les Poings dans les poches, sa carrière est traversée de moments forts unanimement salués, et d’œuvres plus froidement reçues. Dans cette deuxième catégorie, Le Diable au corps, entouré de son aura sulfureuse, fait figure d’exemple. Librement adapté du roman de Raymond Radiguet (déjà porté à l’écran par Claude Autant-Lara en 1947), le film s’écarte de son matériau d’origine au point que l’auteur n’est même pas crédité au générique. Coécrit avec Enrico Palandri, et en étroite collaboration avec son psychothérapeute Massimo Fagioli (nous y reviendrons), le long-métrage suit Andrea Raimondi, un lycéen italien fasciné par la belle Giulia qu’il observe secrètement à travers la fenêtre de sa classe. Il décide de la suivre et découvre son passé douloureux notamment lié aux attentats des Brigades rouges. La collection Make My Day ! de Studiocanal a eu l’excellente idée d’éditer le long-métrage, source de nombreux débats en combo Blu-Ray / DVD. Presque quatre décennies après le scandale, que reste-t-il de cette œuvre qui sent le soufre ?

© Studiocanal

Dans son entretien présent en bonus, le critique Matthieu Combe désigne Le Diable au corps comme le premier film optimiste de Bellocchio, jusque-là versé dans la négativité, ou tout du moins dans une profonde désillusion vis-à-vis des idéaux. Ses attaques à l’encontre des grandes institutions (l’armée dans La Marche triomphale, la presse dans Viol en première page ou, évidemment, l’Eglise, sa cible favorite) sont ici plus discrètes. Le drame demeure néanmoins corrosif, notamment dans sa manière de renvoyer dos à dos une bourgeoisie mortifère et les Brigades Rouges avec qui le cinéaste a pris ses distances. Il choisit par exemple de situer les scènes de rencontre entre Andrea et Giulia, durant le procès de l’époux de celle-ci, lorsque les anciens révolutionnaires se divisent en deux camps : les repentis et les irréductibles, fidèles à la cause. Le mari semble vidé de toute substance, de toute force vitale. Plongé dans ses discours politiques abstraits, il ne remarque même pas la main de Giulia en train de le masturber. La religion, quant à elle, ne parvient plus à donner le moindre espoir (même illusoire), à l’image de ce prêtre qui, pour convaincre une jeune femme de ne pas se suicider, lui déclame une longue litanie de textes sacrés. Une accusation moralisatrice déguisée en vaine tentative de sauvetage humaniste. À cette perte progressive des idéaux, il oppose un élément immuable : l’amour, romantique ou physique (il ne dissocie pas les deux versants), seul moteur de l’humanité. Un couple qui s’étreint dans une cage en plein tribunal, cachés par les journaux de leurs codétenus, ou la romance entre un jeune homme et une femme mariée que tout oppose, sont les seules armes face au système en place. Dommage que la romance initialement platonique, au cœur de la narration, se perde en passages comiques ratés à base de porte qui claque et de belle-mère soupçonneuse.

© Studiocanal

Si les sentiments sont un refuge, une autre donnée semble échapper à tout contrôle de l’ordre bourgeois : la folie. Dans son introduction, Jean-Baptiste Thoret discerne trois grandes périodes dans la filmographie de Bellocchio. La rage des débuts (de 1965 à 1976) laisse la place à l’attrait pour la psychanalyse (la décennie 80) avant d’aboutir à un âge d’or de synthèse dès la fin des années 90. Le Diable au corps est le premier des quatre films qu’il écrit en étroite collaboration avec son psy, Massimo Fagioli. Une influence qui durera jusqu’à 1994 et la sortie du Rêve du papillon, et que Matthieu Combe aborde comme une emprise, tant artistique que personnelle. Le critique revient en outre sur la portée politique de ce choix, le cinéaste considérant depuis la fin des années 70 que les échecs révolutionnaires ne sont plus à aborder dans leur globalité mais que les individus sont à ausculter individuellement. Un travail presque trop théorique au vu du potentiel charnel du récit, qui s’en trouve par conséquent amoindri. À l’écran, l’analyse passe par le statut de spectateur (voyeur ?) d’Andrea, qui n’assiste au départ à la folie que de loin, à travers la fenêtre de la salle de classe, ou sur les bancs d’un tribunal. La formidable introduction, tirée directement du livre, voit le témoin de la tentative de suicide d’une femme désemparée, s’exprimant dans une langue incompréhensible. Dans un sublime plan d’ensemble sur les toits de Rome en pleine canicule, il est dévoilé, vêtu d’un pull rouge, seul élément de couleur, de vie, au milieu d’un environnement terne. Une présentation puissante, presque trop, le reste du long-métrage ne se montrant que rarement à sa hauteur. Qui est réellement le dément ? Comment se soustraire à une société aliénante ? Un personnage incarne à elle seule les réponses à ces questionnements : Giulia. Instable, terrifiée par l’abandon, à fleur de peau, passant de grandes joies à une infinie tristesse, elle est insaisissable. Dans une approche quasi zulawskienne, le cinéaste s’attarde sur ses crises d’angoisses, ses colères, à bonne distance et en plans fixes, faisant d’elle, et de son interprète, le cœur battant du film.

© Studiocanal

Maruschka Detmers, alors en pleine ascension après Prénom Carmen, La Pirate ou La Vengeance du serpent à plumes, fit les frais du catastrophique et injuste accueil réservé au long-métrage. Elle y est pourtant formidable, au cœur de toutes les attentions du cinéaste, exerçant un pouvoir de fascination sur son amant autant que sur le spectateur. Durant la première séquence, chacun des personnages n’a d’yeux que pour elle, et fixe la caméra comme pour nous prendre à partie. Nous sommes Giulia, nous devenons le sujet d’étude. Dans l’hallucinant plan final, c’est enfin à son tour de nous regarder droit dans les yeux, renforçant la curiosité et l’empathie que l’on éprouve envers elle. Alors dans ces conditions, et après avoir tourné sous la direction de cinéastes si prestigieux, pourquoi Detmers a-t-elle quasiment disparu des écrans ? Difficile d’aborder le film sans évoquer le passage qui fit couler tant d’encre lors de la sortie et qui explique probablement ce désaveu : la séquence de fellation non-simulée. Source de tous les passions et de tous les débats, elle paraît, a posteriori, assez innocente. Il est vrai qu’elle détone dans un tout finalement assez chaste (à l’exception d’une scène de sexe, premier contact charnel entre les amants), mais, improvisée par les deux jeunes comédiens sur le plateau, elle relève plus du moment de complicité que du calcul opportuniste ou d’une quelconque recherche de malaise. Malgré ses défauts, et son statut d’œuvre à la paternité partagée, Le Diable au corps, porté par une comédienne en état de grâce, demeure un jalon essentiel pour son auteur qui le considère à juste titre comme un moment charnière de sa carrière.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).