Après une première partie consacrée aux premiers films de Louis Malle – de 1958 à 1971 – et un deuxième temps dédié à la période indienne du celui qui fut aussi documentariste, Malavida Films propose aujourd’hui une troisième rétrospective consacrée, cette fois-ci, aux trois films « historiques » du cinéaste. Lacombe Lucien (1974) et Au revoir les enfants (1987) se concentrent tous les deux sur la période de l’Occupation, tandis que Milou en mai (1988) aborde, lui, un événement moins souvent représenté à l’écran, Mai 68. Si elles partagent un certain nombre de traits communs, ces deux œuvres sur la Seconde Guerre Mondiale ont pourtant connu un accueil en tout point opposé. La première a en effet déclenché une vive polémique et un torrent de critiques à l’égard de Malle, auquel on reprochait d’avoir donné de la France une image volontiers collaborationniste, ce qui a peut-être constitué l’une des raisons de son départ pour les Etats-Unis où il continua sa carrière. La deuxième marque, à l’inverse, le retour de Malle de l’autre côté de l’Atlantique – il s’agissait de son premier film tourné en France depuis son exil – et, d’une certaine manière, sa réhabilitation puisqu’Au revoir les enfants fut un véritable triomphe, aussi bien public que critique, comme en témoignent les sept Césars obtenus lors de la cérémonie 1988. Les destins violemment contrastés de ces deux opus, pourtant davantage voisins qu’antagonistes, ne peuvent manquer de faire sourire tant ils témoignent de l’hypocrisie d’une partie de la société française, vociférant contre les récits qui se confrontent frontalement à sa face sombre – Lacombe Lucien – puis s’extasiant devant ceux qui l’évoquent de manière souterraine – Au revoir les enfants. Malle révéla d’ailleurs, dans une interview, l’inspiration commune qui présida à ces deux longs-métrages, confirmant ainsi l’idée d’un parallèle entre le personnage principal de Lacombe Lucien et, celui, bien plus secondaire, de Joseph dans Au revoir les enfants : « La vérité, c’est que le tout premier scénario de Lacombe, avant que je ne travaille avec Modiano, commençait dans une école, et le personnage c’était le Joseph d’Au revoir les enfants, ce garçon de cuisine mis à la porte qui, pour se venger, allait à la Gestapo. Puis très vite on l’a enlevé. Je me suis dit : « C’est une chose que je ferai un jour, c’est un autre sujet ». (…) C’est vrai que Joseph est un petit cousin de Lucien mais son comportement est explicable. Les situations, les rapports sont complexes.[1] »

Nul doute que la différence entre ces deux réceptions critiques s’explique aussi par l’évolution de la recherche historiographique sur l’Occupation et, par conséquent, de la population française sur le sujet – même s’il faudra encore attendre huit ans et le discours de Jacques Chirac sur la rafle du Vel d’Hiv en 1995 pour que soit reconnue, pour la première fois, la responsabilité de l’Etat français dans la déportation des Juifs de France. Ce rappel historique témoigne, en définitive, de la maîtrise de Malle sur son sujet et de l’acuité de son regard sur cette période – ainsi que sur Mai 68 dans le troisième film qui nous intéresse ici. C’est sur cette vision éclairée qu’il convient de revenir, à travers un retour sur chacune de ces œuvres.

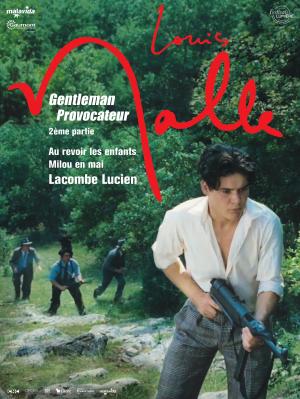

© Malavida Gaumont

Lacombe Lucien

Au moment de sa sortie, en 1974, Jean-Louis Bory, l’une des voix s’élevant pour prendre la défense du cinéaste, écrivait : « Lacombe Lucien est le premier vrai film – et le premier film vrai – sur l’Occupation. » Rompant avec les précédents longs-métrages du cinéma français volontiers orienté sur la Résistance, Lacombe Lucien se caractérise en effet par sa volonté de représenter l’envers du décor, la Collaboration et, plus largement, de présenter la Seconde Guerre Mondiale sous un jour plus réaliste, loin de la glorification qui prévalait jusque-là. Comme pour les deux autres volets du corpus sélectionné par Malavida Films, le film s’apparente à un processus de démystification, qui souligne aussi bien la complicité avec l’occupation nazie que la complexité d’une époque éminemment trouble. La réussite de cette entreprise tient premièrement dans l’écriture des personnages et, notamment du principal, Lucien, individu profondément ambigu qui résume à lui seul le glissement qui a pu s’opérer à cette époque, du désir d’élévation sociale à la propagation du nazisme.

Cette trajectoire est annoncée dès la première scène où le jeune homme marque une pause dans son pénible travail à l’hospice pour observer par la fenêtre ouverte un oiseau perché sur un arbre. Le regard apposé alors par le protagoniste sur l’animal ne traduit pas l’évasion vers un ailleurs de liberté mais signale, au contraire, qu’il vient de repérer une proie facile. Sortant son lance-pierres, il tue l’oiseau, manifestant ainsi sa jouissance résultant de sa domination sur des êtres vulnérables. Mais la contre-plongée du plan suivant qui écrase Lucien, alors qu’il est en train de nettoyer le sol, rappelle qu’il n’est pour l’heure qu’un dominé, ne pouvant donner libre cours à sa soif de puissance. La métaphore animale revient ensuite tout au long du récit pour définir le caractère profondément paradoxal et toujours insaisissable du personnage. Quelques instants plus tard, il s’attendrit sur un cheval tué, laissant poindre une forme de compassion. Mais la scène d’après contredit tout de suite cette éventualité en le montrant braconner un lapin, comme si ses instincts de violence reprenaient immédiatement le dessus sur ses nobles sentiments. Une autre séquence située un peu plus loin procède de la même manière puisque l’attitude enfantine et les éclats de rire qui accompagnent la course du jeune homme vers les poulets s’effacent face à la brutalité de son geste qui tue l’animal. Apparaît à nouveau cette mise en scène d’une bestialité logée au cœur de l’insouciance et d’une empathie qui disparaît sans cesse au profit de la volonté de puissance.

Si cette soumission du personnage à ses instincts de brutalité et à sa quête de pouvoir ne l’assimile pas immédiatement à un agent du nazisme, ils forment tous deux la racine propice à cette conversion – la Gestapo fournissant alors à Lucien le moyen d’assouvir ces deux désirs.

© Malavida Gaumont

C’est ce parcours que dévoile le récit, en montrant un jeune homme dénué de tous repères moraux et politiques, qui se laisse aller au gré des aléas et des circonstances. Il cherche en effet d’abord à rejoindre le Maquis, pensant sans doute que cela lui permettra de goûter à l’action et d’obtenir un statut plus prestigieux, mais il n’est pas accepté par l’instituteur en charge de cette unité, qui pressent sans doute son inconséquence et la faiblesse de ses motivations. Un soir, alors qu’il erre dans la ville, il entre presque par hasard dans une officine de la Gestapo et y dénonce celui qui vient de le rejeter, sans doute par vengeance mais aussi et surtout pour se faire accepter par ceux qui l’accueillent à bras ouverts. Rejeté par sa famille –sa mère lui notifie qu’il ne peut rester au domicile familial, car cela déplaît à son nouveau conjoint qui a remplacé le père fait prisonnier – et par la Résistance, Lucien trouve ici une place et un statut qui lui faisaient défaut jusque-là. Il rejoint alors tous ces miliciens qui ont, pour la plupart, adhéré au nazisme par pur intérêt, pour se ranger du côté des puissants et y obtenir des privilèges. Malle dévoile alors un univers constitué de crapules mues par l’appât du gain, où l’arrivisme constitue le premier ressort dans l’exécution des politiques fascistes mises en place. La nature du lieu témoigne en lui-même de ce mélange des genres puisqu’il est à la fois un commissariat – on y règle les affaires courantes comme la lecture des lettres anonymes -, un lieu de torture et un hôtel-bar où l’on enchaîne les soirées. Cette dernière dimension le fait apparaître comme un lieu de dépravation où les individus s’abrutissent dans l’alcool pour tolérer leur existence abjecte.

À cette demeure s’oppose l’autre espace intérieur dans lequel se déroule l’histoire, l’appartement délabré des Horn, replié sur lui-même pour se prémunir des menaces du dehors et dont le silence est seulement entrecoupé par quelques notes de piano jouées par la fille, France. Lucien voit dans ces trois individus – la grand-mère, le père, et la fille – une famille de substitution, et profite de leur situation précaire – ils sont Juifs – pour s’y installer, en imposant sa loi. Le silence, la torpeur des personnages, la fixité du cadre et la longueur de la séquence montrant son entrée dans ce nouveau foyer révèle alors comment la puérilité de son caractère se transforme en monstruosité dès lors qu’elle est livrée à la toute-puissance de son nouveau statut. Ici aussi, l’adhésion à la Gestapo résulte de la volonté du jeune homme de parvenir à ses fins, quels qu’en soient les moyens : de coucher avec la fille qu’il désire et d’entretenir un lien, qui n’a d’amical que le nom, avec son père.

Cette trajectoire narrative ne vise en aucun cas à expliquer, et encore moins, à justifier le comportement de Lucien, mais seulement à identifier les processus qui peuvent conduire à cette « banalité du mal » nommée par Hannah Arendt, mise en scène ici, comme le souligne Pierre Laborie dans son article, « Lacombe Lucien. Un salaud dans l’histoire[2] ». C’est toute la force de ce cinéma de « l’exploration » pratiqué par Malle et qu’il définit ainsi : « Je regarde une situation historique qui a existé et j’essaie de comprendre comment quelque chose d’aussi choquant pouvait être considéré comme normal, et c’est aussi ce qui m’avait attiré dans le sujet de Lacombe Lucien.[3] » Cette conduite lui aura permis de donner naissance à l’un des films français les plus importants sur la Seconde Guerre Mondiale, par son courage aussi bien que par la pertinence de son regard.

© Malavida Gaumont

Au revoir les enfants

Avec Au revoir les enfants, Malle renoue avec la veine autobiographique qui parcourt une partie de sa filmographie, de manière souterraine dans Le Feu follet (1963) et Le Voleur (1967), et de manière plus évidente dans Le souffle au cœur (1971). Comme chez ce dernier, on retrouve des figures familiales inspirées de celles connues par le cinéaste : un père absent, une mère aimante avec laquelle l’enfant entretient une relation fusionnelle, un grand frère moqueur mais tout de même complice qui initie le benjamin aux plaisirs de la transgression. Mais l’enjeu du récit est ici tout autre et prend sa source dans un trauma qui n’a eu cesse de hanter l’enfant devenu réalisateur : sa confrontation avec l’horreur de la guerre un matin de 1944 où des officiers nazis sont venus arrêter des enfants juifs qui se cachaient dans le couvent où il était interné.

Comme dans Lacombe Lucien, l’Occupation y est dépeinte comme une période dénuée de lumière, aux couleurs froides, et recouverte d’une brume envahissante, marquée par la violence des rapports sociaux – les enfants ont l’affrontement pour principale activité, à travers le jeu des échasses notamment. Mais, contrairement à ce précédent long-métrage, ce n’est plus l’incompréhension face à un personnage capable de monstruosité qui constitue le moteur du récit[4], mais l’incompréhension d’un enfant face à un monde ayant sombré dans l’irrationnel. Personnage principal du film, présent à chaque scène ou presque, le jeune Lucien se heurte constamment à un univers dépourvu de sens. Lorsqu’il apprend que Bonnet, l’un de ses camarades, est Juif, sa confusion ne fait que s’accroître car il ne sait comment intégrer cette information qui suppose, pour être comprise, d’admettre que la société dans laquelle il vit est désormais régie par la folie. Toute la beauté d’Au revoir les enfants réside alors dans cette curiosité du personnage qui le pousse à connaître son camarade en dépit des interdits et de la violence à laquelle cette découverte va le confronter.

© Malavida Gaumont

S’en suit alors une trajectoire, propre aux récits d’apprentissage, où l’innocence s’écaille peu à peu pour laisser place à une réalité plus sombre, comme le résume cette séquence de la chasse au trésor visible au milieu du récit. D’abord présentée comme un simple jeu d’enfants, l’activité change de dimension lorsque Julien se retrouve seul après avoir été pris en chasse par ses adversaires. Par hasard, il découvre le trésor et pousse un cri de joie, pensant retrouver ses camarades. Mais il est seul à présent et la forêt qui l’entoure est désormais gagnée par l’obscurité de la nuit. La félicité qui aurait dû naître de la victoire s’efface alors devant l’inquiétude qui s’empare du personnage, bientôt rejoint par Bonnet, tout aussi isolé. Les deux enfants apparaissent comme des êtres impuissants face à un univers qui n’a plus le même visage et qui leur est désormais hostile – au cours de leur errance, ils seront confrontés à un sanglier puis à une patrouille de nazis.

Que reste-il alors face à la dangerosité d’un monde qui se fait de plus en plus menaçant ? La permanence d’un lien, celui qui unit peu à peu les deux écoliers et dont l’aventure nocturne constitue le point d’ancrage, en dépit des conflits qui continueront à agrémenter leur relation. Signe que cette attache résulte d’un mouvement humaniste qui dépasse l’entendement, celle-ci ne se déploie pas à partir du langage mais à travers deux formes d’expression muettes : l’art et le regard. Dès leur première rencontre, Julien observe les ouvrages ramenés par Bonnet, lançant ainsi le fil rouge de littérature qui réunira les deux individus tout au long de la narration, jusqu’à l’épilogue, lors duquel le premier donne Les Mille et Une Nuits au second, comme un dernier refuge à la barbarie. L’autre moment de transmission, inversé cette fois-ci, n’est autre que cette séquence où Bonnet apprend le piano à son camarade, marquant ainsi la consolidation du lien qui les unit. Mais c’est sans aucun doute le regard, et ses variations, qui en constitue la plus pure forme d’expression. Il y a d’abord celui, involontairement tragique, de Julien envers son camarade, le condamnant à une arrestation qui semblait de toute façon inévitable, puis son absence lorsque les deux enfants se séparent dans le dortoir, laissant craindre la mort d’une amitié, détruite par les forces extérieures. La séquence finale, qui vient répondre à ce mouvement pessimiste, donne à Au revoir les enfants son infinie tristesse en même temps qu’elle libère un flot d’émotions jusque-là contenues dans la sécheresse de sa conduite. Alors qu’il est emmené par les Nazis, Bonnet se retourne et regarde Julien, comme pour saisir une dernière expression d’humanité, contenue dans le visage de son ami.

© Malavida Gaumont

Milou en mai

Lecteur attentif de Tchekhov – dont il s’inspira pour sa dernière œuvre, Vanya, 42ème rue (1995), qui raconte les coulisses d’une représentation théâtrale d’Oncle Vania – Malle reprend ici un topos cher au dramaturge : la maison familiale. Comme dans La Cerisaie, la demeure bientôt mise en vente fait se réunir tous les membres de la famille autour d’un domaine encore splendide mais ayant déjà perdu beaucoup de sa valeur – « Les vignes ne valent plus rien » dira l’un des personnages. Contradiction qui n’est autre que celle du temps qui passe et que le film ne cesse d’explorer, entre le désir de certains personnages de tirer profit de ce qui est désormais vu comme un bien matériel, et leur mince attachement à ce vestige du passé qui les ramène à des émotions depuis longtemps oubliées. L’ensemble ne cache d’ailleurs pas sa dimension volontairement théâtrale avec sa troupe de protagonistes tous bien différents les uns des autres, pour mieux nourrir les incessants conflits et les jeux de séduction sur lesquels repose la narration. Ainsi, au grand-père Milou, éternel candide souhaitant à tout prix conserver ce palais de l’enfance, succède sa fille, Camille, archétype de la femme bourgeoise dans ce qu’elle peut avoir de plus abject – un violent mépris social couplé à une soif d’argent devenue le seul moteur de son comportement – et de plus triste – une existence passée au foyer sans nul autre horizon. À leurs côtés figurent son oncle, Georges, journaliste looser un brin fébrile, sa cousine, Claire, autoritaire et antipathique, Marie-Laure, la petite amie de celle-ci, Pierre-Alain, le fils de Georges, représentant de la jeunesse utopiste de mai 68, Grimaldi, un camionneur conservateur opposé à cette révolte, Daniel, notaire mercantile et Adèle, la servante, l’une des seules à échapper à cette satire de la bourgeoisie.

Lui-même issu de cette classe sociale, Malle n’a eu de cesse, tout au long de sa filmographie, de dresser un portrait au vitriol de ce milieu qu’il exécrait. À ce titre, Milou en mai apparait comme la dernière étape d’un mouvement débuté avec Les Amants (1958) et dont Le Souffle au cœur constitua un autre jalon important (1971). La spécificité du commentaire critique tient ici au moment précis dans lequel le cinéaste situe son récit, mai 68, qui suscite le rejet et, surtout, l’inquiétude des membres les plus réactionnaires de la famille. L’une des réussites du scénario réside dans le choix de maintenir cet événement hors-champ – seule une distribution de tracts présentée en ouverture et une manifestation aperçue dans le lointain seront visibles au cours du film – laissant aux seuls journaux radiophoniques la charge de transmettre ce moment de contestation. Ce commentaire permanent, qui recouvre parfois les conversations ainsi que le recueillement auprès de la défunte, illustre la manière dont ces notables se figurent cette révolte : comme un brouhaha lointain suscitant tous les fantasmes. D’abord désignés avec condescendance par Camille comme de simples paresseux, les rebelles du quartier latin deviennent ensuite, à mesure que le mouvement gagne en épaisseur, de possibles envahisseurs s’en prenant aux plus nantis, ce qui provoquera la fuite de toute la maisonnée dans une séquence hilarante. Cette invisibilisation d’une actualité qui est pourtant l’objet de la discussion entre les personnages traduit la profonde méconnaissance de ces manifestants qu’on se plaît à caricaturer, ainsi que la déconnexion face à la réalité du pays – ce qui n’est pas sans écho avec la situation la plus récente. La moquerie à l’égard de la bourgeoisie se fait tout aussi malicieuse lors de cette séquence du déjeuner sur l’herbe où les protagonistes se mettent soudain à partager les idéaux de mai 68, en proclamant leurs désirs de justice social et d’utopie, tout en laissant à l’arrière-plan – encore une fois – le jardinier, utilisé comme domestique, creuser la tombe de la grand-mère décédée, contredisant ainsi par leurs seuls actes leur discours égalitaire.

Si cette comédie un brin loufoque conserve jusqu’au bout sa légèreté de ton, le rire venant constamment recouvrir les potentialités dramatiques, elle emprunte un trajet narratif aux accents mélancoliques, à travers l’évolution de la demeure familiale, de sa luxuriance présentée en ouverture – ses champs, ses vignes, ses fruits, ses abeilles – à son dépeuplement – l’épilogue avec les meubles séparés en quatre blocs distincts. Cette division des biens de la famille témoigne ainsi de la désagrégation de leurs liens sociaux, défaits par les égoïsmes et les intérêts de chacun. À rebours du mouvement social qui l’entoure, la communauté passe du collectif à l’individualité, illustrant sans doute le véritable devenir des sociétés européennes, loin des promesses du printemps 68. Comme dans La Cerisaie, la dernière scène montre le départ de l’ensemble des personnages, laissant leur foyer se transformer prochainement en un lieu commercial et impersonnel – un golf ou un tennis selon les dires du notaire. Seul Milou reste accroché à cette maison perdue et aux vestiges d’un passé qu’il ne peut se résoudre à quitter, rejouant ainsi le rôle de Firs, le vieux valet de la pièce de Tchekhov, oublié par la famille. Avant de s’assoupir, dans un silence seulement entrecoupé par « les lointains coups de hache sur le bois, au fond du jardin[5] », ce dernier prononçait ces quelques mots qui résument d’une seule formule tout le drame de Milou : « La vie a filé, et on dirait qu’elle n’a pas encore commencé…[6] ».

[1] AUDE Françoise, JEANCOLAS Jean-Pierre, « Entretien avec Louis Malle sur Au revoir les enfants », Positif, n°320, octobre 1987.

[2] LABORIE Pierre, « Lacombe Lucien. Un salaud dans l’histoire », Le Mouvement Social, 2020/2, n°671, p. 61-63.

[3] DECOCK Jean, « Entretien avec Louis Malle : un cinéma du regard », The French Review, Mars 1990, vol. 63, n°4, p. 676.

[4] Dans la même interview pour The French Review, Malle déclare, p. 674-675 : « quand j’ai fait Lacombe Lucien il y a eu un peu la même démarche dans le sens que j’ai toujours eu cette curiosité de personnages extrêmes dont je ne peux pas m’expliquer le comportement comme Lacombe, ce petit paysan qui se met à travailler pour la Gestapo. »

[5] TCHEKHOV Anton, La Cerisaie, Paris, Gallimard, 2018, p. 144.

[6] Ibid, p. 144.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).