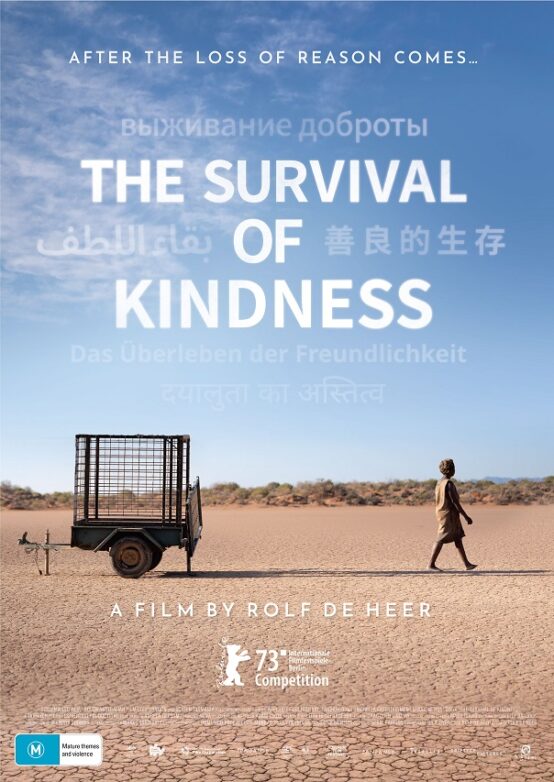

Rolf de Heer a un véritable amour pour les inadaptés : dans Bad Boy Bubby le personnage principal sort enfin de sa chambre après 35 années de réclusion maternelle ; dans Dance me to my song Julia est clouée à sa chaise roulante et aspire à l’amour ; dans Charlie’s Country un aborigène ne parvenant pas à s’habituer à la ville décide de repartir vivre dans le bush. En miroir de ces portraits il a toujours interrogé la société dans laquelle les personnages s’inscrivent, leur entourage, leur culture, les raisons objectives ou personnelles, de leur inadaptation, sans jugement. Dans The Survival of Kindness il franchit un palier supplémentaire en livrant cette fois une charge contre l’humanité, entretenant la désolation qu’elle subit.

Rolf de Heer a un véritable amour pour les inadaptés : dans Bad Boy Bubby le personnage principal sort enfin de sa chambre après 35 années de réclusion maternelle ; dans Dance me to my song Julia est clouée à sa chaise roulante et aspire à l’amour ; dans Charlie’s Country un aborigène ne parvenant pas à s’habituer à la ville décide de repartir vivre dans le bush. En miroir de ces portraits il a toujours interrogé la société dans laquelle les personnages s’inscrivent, leur entourage, leur culture, les raisons objectives ou personnelles, de leur inadaptation, sans jugement. Dans The Survival of Kindness il franchit un palier supplémentaire en livrant cette fois une charge contre l’humanité, entretenant la désolation qu’elle subit.

Le début du film est d’une âpreté saisissante et d’une grande beauté. Au milieu du désert une aborigène est déposée avec sa cage ayant à peine la taille de la contenir. La séquence s’étire. La mise en scène ultra précise de de Heer adopte sous une multitude de cadrages aussi bien le point de vue du personnage, qui derrière le grillage voudrait rejoindre la vie, que le point de vue extérieur, le nôtre, qui se retrouve en tête-à-tête avec le regard magnifique, profond, de Mwajemi Hussein, et éprouve dans le temps ce qu’elle ressent. Rarement un si petit espace aura été si bien exploité pour nous faire ressentir l’enfermement et l’espoir.

Au bout de plusieurs jours les charnières cèdent, et c’est le grand saut dans le vide. A l’exiguïté succède l’immensité, comme une délivrance et un vertige. L’héroïne marche longtemps, traverse multitude de paysages, pour ne trouver, après un peu de sérénité dans des espaces vides, que la désolation d’une humanité qui, à une période indéterminée, a perdu le langage et instaure violence et domination. Malgré la douceur de son rythme et le regard toujours empreint de candeur et de sagesse de son héroïne, The Survival of Kindness ébranle. Sa structure circulaire en fait une fable tragique et désenchantée, que quelques magnifiques rencontres viendront émailler, toutefois insuffisantes pour croire encore à un vivre ensemble, et partant, à un avenir. Le film « gorge nouée » du festival.

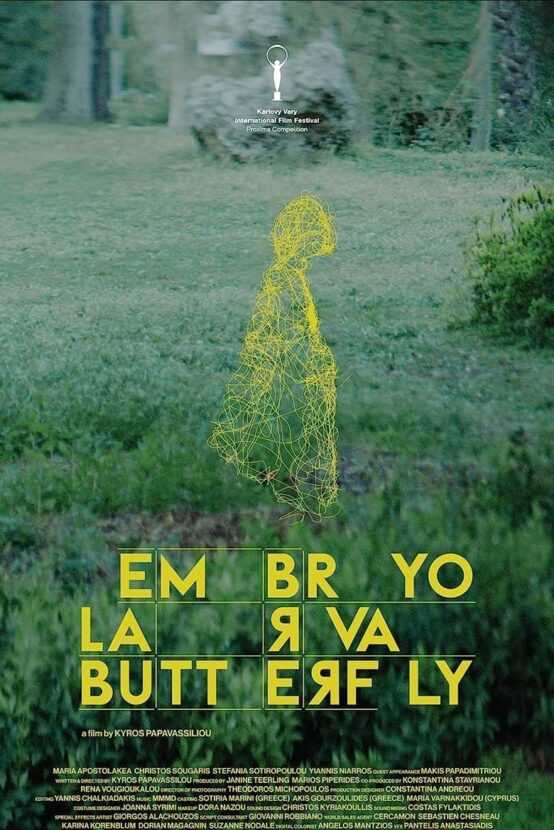

Derrière ce titre délicat et poétique, Embryo Larva Butterfly, se cache une œuvre à la fois gracieuse et aride, simple et vertigineuse. On pensait avoir fait le tour des confusions temporelles au cinéma, depuis les errances de L’Année dernière à Marienbad jusqu’aux déstabilisantes inversions de Tenet, en passant par le régulièrement revisité Un Jour sans Fin (récemment, outre Happy Birthdead on se penchera sur Palm Springs ou Re/member), de cette malléabilité de la matière temps qui ne laisse pas d’interloquer notre rationalité et notre vécu, qui fascine autant qu’elle effraie.

Le chypriote Kyros Papavassiliou y apporte une nouvelle pierre avec un concept d’une redoutable efficacité : on ne sait ni depuis quand ni pourquoi, les êtres humains vivent leur existence dans le désordre. Lorsqu’une nouvelle journée commence, elle peut se situer plusieurs années avant ou après la précédente, et ainsi de suite. Comme si la ligne de vie des individus avait été arrachée en mille morceaux et rapiécée de manière totalement aléatoire. Loin d’en faire un exercice de style, le film en profite pour interroger l’humain en plongeant dans ce marasme un couple que l’on va suivre sur plusieurs journées représentant autant d’étapes de leur vie. Evidemment, au début du film, on a beaucoup de mal à se repérer, pas vraiment aidés par des dialogues du type « Hier j’étais morte, c’est ça ? ». Il faut un peu de temps pour comprendre que « hier » ne fait pas référence au temps d’avant mais au jour vécu la veille, situé quelque part dans le passé ou dans le futur. Des cases cochées sur un carton-calendrier nous aiguillent un peu, et l’on pourra au choix tenter de tout reconstituer méticuleusement ou de se laisser aller au vertige.

De troublant, Embryo Larva Butterfly devient métaphysique, puis carrément désespéré. Cette chronologie paraît tellement invivable que les tentatives des personnages pour mener un semblant de vie ou pour faire de plus grands projets forcent le respect et que tout semble résumé dans ce dialogue : « Je ne viendrai pas à notre rendez-vous ce soir parce que dans le futur nous ne sommes plus ensemble, alors à quoi bon ? ». Effectivement… Et que dire de la « vie » des personnages après avoir vécu dans une sorte de black out la journée où ils meurent ?

On pourra être partagé entre la force de questions cruciales et vertigineuses, et la mécanique d’un procédé qui provoque en nous plus des interrogations mentales que des réactions émotionnelles. On essaye de toutes nos forces de se mettre à la place des personnages sans vraiment ressentir leur quotidien, d’autant plus que Papavassiliou ajoute à un enjeu déjà lourd une intrigue de mère-porteuse tournant un peu en rond. Mais qu’importe, l’audace du film le rend avant tout précieux et vraiment unique dans son genre. Une vraie curiosité.

Faisant un pas de côté par rapport aux autres films coréens présentés lors de cette édition, plus tournés vers l’action (voir le compte-rendu n°4 réunissant The Childe et On the Line), Concrete Utopia de Um Tae-hwa s’illustre lui dans le genre du film catastrophe et du film post-apocalyptique, le tout ouvrant grand la voie à un drame social d’une acuité redoutable.

Faisant un pas de côté par rapport aux autres films coréens présentés lors de cette édition, plus tournés vers l’action (voir le compte-rendu n°4 réunissant The Childe et On the Line), Concrete Utopia de Um Tae-hwa s’illustre lui dans le genre du film catastrophe et du film post-apocalyptique, le tout ouvrant grand la voie à un drame social d’une acuité redoutable.

Séoul est un jour la proie d’un tremblement de terre tellement puissant que sur des dizaines de kilomètres à la ronde, un seul immeuble est resté debout. La vision de désolation, de cataclysme, que les survivants peuvent voir depuis leur fenêtre miraculeusement intacte est saisissante, surréelle, comme si la notion de catastrophe naturelle, déjà dévastatrice, était ici poussée à son paroxysme. Le film emprunte de manière logique le chemin du survival : s’organiser, gérer les ressources, se protéger du froid, mais très rapidement le grand ennemi des survivants va venir de l’intérieur. Une réunion visant à désigner le leader des opérations donne tout de suite le ton : il sera plus question d’ego et de mesquinerie que de coalition, d’individualisme que d’entraide. C’est même rapidement l’escalade vers la dictature, puisqu’il est décrété, et martelé, que « la résidence appartient aux résidents », c’est-à-dire qu’aucune personne extérieure, aucun rescapé n’est autorisé à trouver refuge dans l’immeuble, alors même que des appartements y sont vacants et que le froid sévit dehors…

Ce protectionnisme outré aurait pu être caricatural sans le talent de Um Tae-hwa pour dépeindre des personnages complexes et pour orchestrer une progression narrative qui n’assène pas ces comportements délétères mais dissèque la manière dont ils se mettent en place, avec toute la sournoiserie, l’affreuse banalité, le mépris grandissant dont l’être humain peut se montrer capable. Ce spectacle désolant d’une humanité dépourvue de la moindre parcelle de souci de l’autre s’avère bien plus terrifiante que les ruines et l’absence de nourriture encerclant les personnages, même si Concrete Utopia se révèle également très prenant dans cette partie-ci du récit. L’intrigue secondaire d’un intrus se faisant passer pour un résident ajoute encore un arc narratif ajoutant de l’épaisseur au pamphlet. Concrete Utopia sait être haletant et troublant, maniant aussi bien le drame que la catastrophe pour devenir un grand film politique partant de l’intime pour révéler quelque chose de notre humanité perdue.

Quiconque a vu The Mumbai Murders (qui s’intitulait Psycho Raman lorqu’il avait été projeté lors du festival) se souvient de la brutalité, de la violence sèche des propos et de la mise en scène de Anurag Kashyap. Si le réalisateur indien n’a rien perdu de sa jovialité en tant qu’être humain, son cinéma est lui toujours aussi noir et tranchant. Après nous avoir exposé le fait que la police de sa ville était devenue une véritable mafia pendant les événements du confinement dû à la Covid-19, Kashyap nous expliqua les différents subterfuges utilisés dans le film pour mettre en scène sans équivoque la situation tout en contournant les interdictions d’expression, depuis les surnoms utilisés pour nommer les personnages hauts placés impliqués jusqu’aux textes du poète Amir Aziz qu’il était permis de faire passer en chansons plutôt qu’en dialogues. Lorsque la projection commence, le ton est donné.

Quiconque a vu The Mumbai Murders (qui s’intitulait Psycho Raman lorqu’il avait été projeté lors du festival) se souvient de la brutalité, de la violence sèche des propos et de la mise en scène de Anurag Kashyap. Si le réalisateur indien n’a rien perdu de sa jovialité en tant qu’être humain, son cinéma est lui toujours aussi noir et tranchant. Après nous avoir exposé le fait que la police de sa ville était devenue une véritable mafia pendant les événements du confinement dû à la Covid-19, Kashyap nous expliqua les différents subterfuges utilisés dans le film pour mettre en scène sans équivoque la situation tout en contournant les interdictions d’expression, depuis les surnoms utilisés pour nommer les personnages hauts placés impliqués jusqu’aux textes du poète Amir Aziz qu’il était permis de faire passer en chansons plutôt qu’en dialogues. Lorsque la projection commence, le ton est donné.

Kennedy est le nom que s’est donné un ex-flic passé pour mort. Le massif Rahul Bhat lui offre sa stature, sa profondeur, son mutisme. Arpentant la nuit les rues de Mumbai au volant du VTC lui servant de couverture, Kennedy traque et assassine froidement ceux dont le capitaine de police lui a donné le nom. Si le film est prenant, on pourrait à la fin lui reprocher de nous avoir tenu en haleine autour d’une situation simple que l’on nous cache sciemment. Qu’est-ce qui tient Kennedy et pourquoi cette némésis envers un homme qui réciproquement lui voue une haine farouche ? Dans le montage quelques inserts nous mettent sur la piste mais il faudra patienter pour récupérer la clé du mystère.

Ce qui fait la vraie force de Kennedy est son ambiance, poisseuse, nihiliste, tellement dégoulinante de corruption qu’elle vous colle à la peau jusqu’aux dernières secondes. Cela associé à la stylisation cinématographique qui caractérise Anurag Kashyap, lents mouvements de caméra, montage serré, photographie chatoyante recouvrant la noirceur, et à une charge politique sans appel faisant de Kennedy un objet noirissime et désabusé.

Enfin, si la compétition internationale fut très riche cette année, il est une constante qui se vérifia une nouvelle fois : la (re)découverte de pépites introuvables, méconnues, culte, que l’on remercie chaleureusement le festival d’avoir programmées et de nous permettre ainsi de les connaître. En voici un petit florilège personnel.

Lors d’une soirée Frédéric Temps nous rappela le privilège que nous avions d’être assis en salle 300 pour The Begotten Cycle. Venu présenter ce cycle débuté en 1989 avec le film éponyme, l’américain Elias Merhige expliqua la programmation à rebours qu’il avait choisie pour présenter ces films : nous allions d’abord voir le plus récent, Polia & Blastema, réalisé en 2021, puis Din of Celestial Birds (2006) et enfin le nommé Begotten. Le noir et blanc 16mm inversé de Begotten est annoncé par les expérimentations analogiques et numériques des deux autres films qui nous plongent dans un surréalisme une horreur d’une puissance inouïe. Les motifs tantôt figuratifs tantôt abstraits se déchainent, la poésie nous prend aux tripes, la brutalité nous révulse. Mention spéciale pour l’opéra cosmique d’une beauté insondable qu’est Polia & Blastema.

Lors d’une soirée Frédéric Temps nous rappela le privilège que nous avions d’être assis en salle 300 pour The Begotten Cycle. Venu présenter ce cycle débuté en 1989 avec le film éponyme, l’américain Elias Merhige expliqua la programmation à rebours qu’il avait choisie pour présenter ces films : nous allions d’abord voir le plus récent, Polia & Blastema, réalisé en 2021, puis Din of Celestial Birds (2006) et enfin le nommé Begotten. Le noir et blanc 16mm inversé de Begotten est annoncé par les expérimentations analogiques et numériques des deux autres films qui nous plongent dans un surréalisme une horreur d’une puissance inouïe. Les motifs tantôt figuratifs tantôt abstraits se déchainent, la poésie nous prend aux tripes, la brutalité nous révulse. Mention spéciale pour l’opéra cosmique d’une beauté insondable qu’est Polia & Blastema.

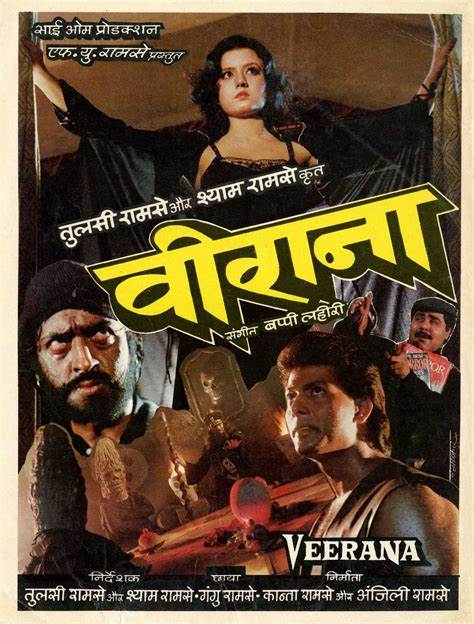

Grâce à L’Etrange, nous avons également découvert les films d’horreur indiens des frères Ramsay ! Ou plutôt de la famille Ramsay, qui oeuvra dans le genre de 1972 à 2014. De la programmation de quatre films nous n’avons pu en voir qu’un, mais quelle énorme envie de les voir tous ! Veerana (1988) eut les faveurs de notre calendrier, l’histoire d’une jeune fille possédée par l’esprit d’une sorcière vengeresse, qui mêle le côté traditionnel du conte indien, et quelques interludes chantés, à l’horreur made in Hammer. Loin d’être un succédané cet opus brille par sa narration alerte, sa très belle photographie à la Bava et ses maquillages particulièrement réussis. Une belle découverte !

Grâce à L’Etrange, nous avons également découvert les films d’horreur indiens des frères Ramsay ! Ou plutôt de la famille Ramsay, qui oeuvra dans le genre de 1972 à 2014. De la programmation de quatre films nous n’avons pu en voir qu’un, mais quelle énorme envie de les voir tous ! Veerana (1988) eut les faveurs de notre calendrier, l’histoire d’une jeune fille possédée par l’esprit d’une sorcière vengeresse, qui mêle le côté traditionnel du conte indien, et quelques interludes chantés, à l’horreur made in Hammer. Loin d’être un succédané cet opus brille par sa narration alerte, sa très belle photographie à la Bava et ses maquillages particulièrement réussis. Une belle découverte !

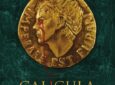

Pépite d’aujourd’hui, certes, mais aussi d’hier, avec l’incroyable genèse de Caligula, The ultimate cut. Un film de 1979, à l’origine, dont son réalisateur Tinto Brass fut chassé des tables de montage et qui subit à son insu l’ajout par le producteur Bob Guccione d’inserts porno, ce qui déposséda totalement le réalisateur italien de son projet initial. Il y a quelques années, Thomas Negovan retrouve 90 heures de rushs inutilisés du film et entreprend de remonter le film en n’utilisant aucun des plans vus précédemment, et en respectant le plus fidèlement possible la vision exprimée par Brass. Le film de 1979 et cet ultimate cut sont extrêmement différents, la démesure – Caligula oblige – est toujours là, mais on verse ici plus dans le tragique, avec les étoiles toujours aussi brillantes que sont Malcolm McDowell, Helen Mirren et Teresa An Savoy entre autres.

Pépite d’aujourd’hui, certes, mais aussi d’hier, avec l’incroyable genèse de Caligula, The ultimate cut. Un film de 1979, à l’origine, dont son réalisateur Tinto Brass fut chassé des tables de montage et qui subit à son insu l’ajout par le producteur Bob Guccione d’inserts porno, ce qui déposséda totalement le réalisateur italien de son projet initial. Il y a quelques années, Thomas Negovan retrouve 90 heures de rushs inutilisés du film et entreprend de remonter le film en n’utilisant aucun des plans vus précédemment, et en respectant le plus fidèlement possible la vision exprimée par Brass. Le film de 1979 et cet ultimate cut sont extrêmement différents, la démesure – Caligula oblige – est toujours là, mais on verse ici plus dans le tragique, avec les étoiles toujours aussi brillantes que sont Malcolm McDowell, Helen Mirren et Teresa An Savoy entre autres.

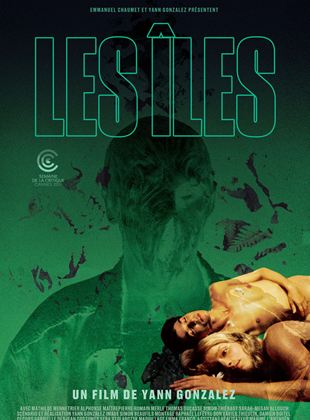

Parmi les différentes cartes blanches de cette édition, toutes alléchantes, nous avons pu nous rendre à l’une des trois soirées concoctées par Olympe de Gê, réalisatrice X œuvrant pour une redéfinition de l’image pornographique, pour y découvrir trois fabuleux courts-métrages, présentés par la réalisatrice avec une simplicité et un amour de l’humain bienfaisants. Le premier film de cette soirée baptisée « Le sexe pour s’aimer » était Mat et les Gravitantes de Pauline Pénichout, qui pour son film de fin d’études de la Fémis a décidé de suivre une jeune femme dans ses interrogations sexuelles, notamment au travers d’un atelier d’auto-gynécologie organisé avec ses amies, dont il ressortira beaucoup d’amour de soi. Un film délicat, une héroïne magnétique et une réalisatrice à suivre. Cette soirée fut aussi l’occasion de voir (ou revoir, puisque le film a pas mal tourné en festival) Les Îles de Yann Gonzalez, ode hyper stylisée à l’amour et au sexe, poème filmé hyper sensuel et magnétique, en présence de son réalisateur. Enfin, en écho aux vagins de Annie Sprinkle qui nous accueillaient avant le début de la séance, son film Linda/Les & Annie fut projeté, document marquant et touchant sur le changement de sexe et la première expérience sexuelle en tant qu’homme du compagnon d’Annie, où les détails anatomiques et chirurgicaux sont soutenus par un récit d’une grande tendresse et le caractère inestimable d’un témoignage datant de 1992. Secouant et très beau.

Parmi les différentes cartes blanches de cette édition, toutes alléchantes, nous avons pu nous rendre à l’une des trois soirées concoctées par Olympe de Gê, réalisatrice X œuvrant pour une redéfinition de l’image pornographique, pour y découvrir trois fabuleux courts-métrages, présentés par la réalisatrice avec une simplicité et un amour de l’humain bienfaisants. Le premier film de cette soirée baptisée « Le sexe pour s’aimer » était Mat et les Gravitantes de Pauline Pénichout, qui pour son film de fin d’études de la Fémis a décidé de suivre une jeune femme dans ses interrogations sexuelles, notamment au travers d’un atelier d’auto-gynécologie organisé avec ses amies, dont il ressortira beaucoup d’amour de soi. Un film délicat, une héroïne magnétique et une réalisatrice à suivre. Cette soirée fut aussi l’occasion de voir (ou revoir, puisque le film a pas mal tourné en festival) Les Îles de Yann Gonzalez, ode hyper stylisée à l’amour et au sexe, poème filmé hyper sensuel et magnétique, en présence de son réalisateur. Enfin, en écho aux vagins de Annie Sprinkle qui nous accueillaient avant le début de la séance, son film Linda/Les & Annie fut projeté, document marquant et touchant sur le changement de sexe et la première expérience sexuelle en tant qu’homme du compagnon d’Annie, où les détails anatomiques et chirurgicaux sont soutenus par un récit d’une grande tendresse et le caractère inestimable d’un témoignage datant de 1992. Secouant et très beau.

Olympe de Gê

Ceci n’est qu’un échantillon des nombreuses pépites présentées lors du festival, qui nous font nous demander quelles seront les prochaines !

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).