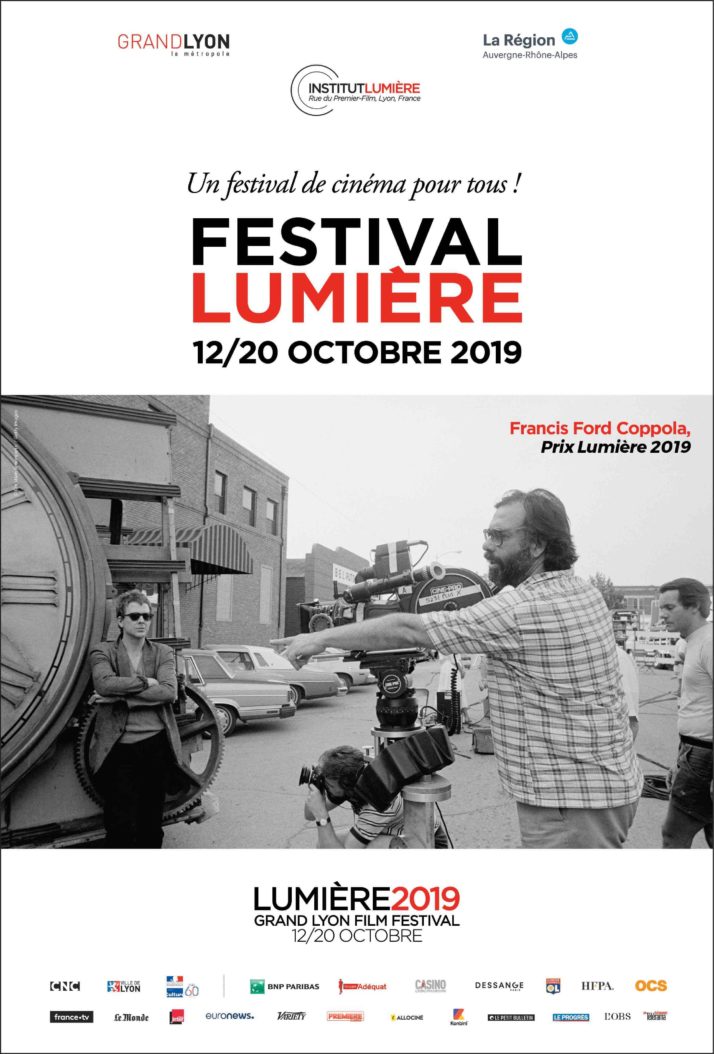

Après une édition 2018, dont on a (à posteriori) surtout envie de retenir, côté événements, la venue d’Alfonso Cuarón et la découverte sur grand-écran de son monument Roma, on attendait beaucoup de ce 10ème anniversaire du Festival Lumière. Depuis les premières annonces en Juin dernier, semblait palpable l’ambition de marquer le coup afin que ce nouveau cru se fasse une place de choix dans l’histoire de la manifestation dont l’édition 2017 reste à ce jour notre préférée (présences de Wong Kar-Wai, Michael Mann, Guillermo Del Toro, William Friedkin, rétrospective Henri Georges-Clouzot…). Au sein d’une programmation vaste et éclectique (l’envie de satisfaire une multitudes de publics différents venant l’emporter le plus souvent sur une cohérence d’ensemble), nous nous sommes rendus à 19 séances, une masterclass ainsi qu’à la remise du Prix Lumière à Francis Ford Coppola. Oscillant le plus souvent entre redécouvertes dans des conditions optimales et découvertes pas toujours aussi stimulantes, quelle fut la vérité de ce Lumière 2019 ?

Papillon – Copyright Anwar Hussein / Warner Bros 2018

Nous faisions déjà part de cette tendance l’édition précédente, mais non content d’être devenu le plus gros festival français de cinéma classique, Lumière est un contexte privilégié pour revoir dans les meilleurs dispositions, quantité de longs-métrages souvent trop à l’étroit sur le petit écran. Dire qu’on a pris plaisir à redécouvrir des œuvres découvertes entre dix et quinze ans plus tôt, au mieux en DVD au pire sur une VHS, relève du doux euphémisme, les copies restaurées étant – en prime – la plupart du temps d’une qualité irréprochable. Steve McQueen était à l’honneur du côté des grandes projections avec trois films au programme, parmi lesquels deux que nous avons revu, Papillon de Franklin Schaffner et La Grande Évasion de John Sturges. Deux réalisations séparées dans le temps par dix années, entre lesquelles l’acteur vedette d’Au Nom de la loi, s’imposera telle une figure incontournable du cinéma américain. Deux œuvres clés dans sa filmographie, Papillon pouvant être considéré comme sa plus belle interprétation (laquelle bouleverse bien au-delà des transformations physiques opérées par l’acteur) quand La Grande Évasion fut son premier gros projet en tant que tête d’affiche (épaulé par une pléiade de comédiens de premier choix : James Garner, James Coburn, Richard Attenborough, Charles Bronson,…). Il s’agit enfin de deux prototypes d’un grand cinéma populaire, signés de réalisateurs souvent sous-côtés. D’un côté, Franklin Schaffner déjà derrière la première adaptation de La Planète des Singes, Patton (scénarisé par Francis Ford Coppola soit-dit en passant), Nicolas et Alexandra, qui signera aussi par la suite lé méconnu (et formidable) Ces Garçons venus du Brésil, de l’autre John Sturges, homme ayant beaucoup œuvré dans le western avec notamment Fort Bravo (l’une des inspirations narratives de John Carpenter pour New York 1997), Règlements de comptes à OK Corral, sans oublier Les Sept Mercenaires. Il s’agit assurément de deux des plus belles projections auxquelles nous avons assisté, l’une le premier jour, l’autre le dernier, histoire de boucler la boucle. Longtemps perçu comme une sorte de cinéaste académique, plus en raison du nombre élevé de récompenses accumulées au cours de sa carrière que la nature réelle de ses films, David Lean, ce n’est plus à démontrer, fait partie des grands maîtres du cinéma classique. Le Pont de la rivière Kwaï, le hissera en 1957 au sommet de l’industrie hollywoodienne, avant les tout aussi célèbres et démesurés dans leur envergure, Lawrence d’Arabie et Le Docteur Jivago, sans minorer La Fille de Ryan, qui n’a malheureusement pas rencontré le même succès mais constitue lui aussi une réussite sans commune mesure. Spectacle ample cohabitant avec une passionnante réflexion sur les affres et dégâts dévastateurs de la guerre, porté par des comédiens habités, d’Alec Guiness à William Holden, dur en sortant de la projection d’envisager de revoir un jour le film sur une simple télévision. De retour dans les salles en ce moment même, Cartouche, s’il ne peut prétendre à la même aura que les films tous juste évoqués, est un plaisir de tous les instants. Philippe de Broca qui comptait déjà trois long-métrages auparavant, connaîtra pour la première fois les joies du succès, réinventant en le film de cape et d’épée en le croisant avec la comédie d’aventure. Bonheur de mise en scène (toujours aussi excitante par sa modernité) venant épouser la joie communicative dans le rôle principal d’un Jean-Paul Belmondo étincelant, s’affirmant dès lors en héros d’aventure et complice à venir pour plusieurs autres projets du réalisateur. Changeons une dernière fois de registre, avec le chef-d’œuvre de Nicolas Roeg, Ne vous retournez pas, porté par Julie Christie et Donald Sutherland (présent pendant le festival). Drame intimiste hybridé vers le pur cauchemar horrifique, à la fois effrayant, fascinant et obsédant, véritable bijou de mise en scène et de montage, nous plongeant au cœur de Venise loin de l’image touristique que l’on peut en avoir, se transformant peu à peu en décor anxiogène et inquiétant. Cette adaptation de Daphné du Maurier (dont le potentiel cinématographique des écrits a très largement été valorisé par Alfred Hitchcock : Rebecca, Les Oiseaux et La Taverne de la Jamaïque) est un classique du genre et la possible source d’inspiration de nombreux maîtres, qu’ils soient ses contemporains comme Brian DePalma ou Dario Argento ou postérieurs tels Darren Aronofsky, Joachim Trier ou même Lars Von Trier le temps d’Antichrist.

La Grande évasion – Copyright Swashbuckler Films 2019

Si l’on met de côté la séance avant-première du dernier opus de Martin Scorsese, The Irishman ainsi que la mini-nuit Gaspar Noé, que nous évoquerons au cours d’une seconde partie, deux découvertes ont véritablement retenues notre attention. Les Poings dans les poches, première réalisation de Marco Bellocchio (qui 55 ans plus tard alors que s’apprête à sortir l’excellent Le Traître affiche toujours une insolente santé filmique) laquelle s’inscrit en rupture avec le cinéma Italien de l’époque (1965). Alors que la tentation de s’éloigner du néoréalisme est de plus en plus palpable (de Fellini à Pasolini), Bellocchio feint de s’inscrire dans le réalisme pour mieux le transgresser de l’intérieur. Semblant partiellement plus inspirés par la nouvelle vague française (Godard en tête) que par ses compatriotes, il nous conte un récit glaçant, observant de l’intérieur la destruction progressive d’une famille, en trompant le caractère mortifère de son histoire par une forme pleinement vivante, à la fois moderne et inventive, où les ruptures esthétiques viennent traduire la psychologie troublée et peu équilibrée de son protagoniste, devenant dès lors un visage aussi difficilement oubliable que le film. On méconnaissait le cinéma d’André Cayatte avant le début du festival, ou plutôt on avait tout juste eu vent de sa réputation de cinéaste « à thèse » critiqué notamment par François Truffaut durant sa période Cahiers du cinéma, la rétrospective qui lui était consacrée constituait donc une porte d’entrée que nous avons saisi avec deux séances. La première Le Dossier noir, bien que non dénuée d’intérêt venait épouser l’étiquette collée à la peau du réalisateur, quand la seconde, Œil pour œil nous a littéralement mis une claque, d’autant plus forte que l’on ne l’a clairement pas vu venir. Film en couleur datant de 1957, adapté d’un roman de Vahé Katcha, également coscénariste, l’action se déroule au Liban, où le docteur Walter (Curd Jürgens) est réveillé en pleine nuit afin d’examiner une femme, madame Bortak. Il la dirige vers l’hôpital au lieu de l’ausculter et apprend le lendemain son décès, faute de soins appropriés par l’interne de garde. Walter fait peu à peu l’objet d’attentions étranges du veuf, monsieur Bortak. Démarrant comme un récit de vengeance classique et potentiellement prévisible, Œil pour œil convainc d’abord par sa manière de faire monter crescendo la tension, nous prémunissant de tous ennui. Pour autant, c’est par la transformation qu’il opère progressivement que le long-métrage achève de nous séduire pour simplement nous clouer sur notre siège. L’intrigue faussement balisée se mue en tragédie existentielle, laquelle s’exerce au sein de cadres d’une cinégénie inouïe telles ces montagnes désertiques où les personnages ne sont plus que poussière, pris au piège, nous évoquant ainsi Le Salaire de la peur de Clouzot. Cayatte s’abstient de tout jugement préférant se contenter de laisser s’exprimer ses héros afin de permettre spectateur se faire ses propres repères moraux, il surprend surtout par une économie de dialogue qui s’effectue au profit des images (superbes) et de l’atmosphère. Cette façon d’inclure le doute et l’indécision dans son projet, en forge puissance durable et grandeur immédiate, nous incitant à creuser plus en détails les perles méconnues de sa filmographie.

Invité de marque, couronné en Mai dernier par le jury du Festival de Cannes en remportant la Palme d’or pour Parasite (récompense à laquelle sont venus s’ajouter unanimisme quasi total de la critique et du public en plus d’être le plus gros succès en France pour une Palme d’Or depuis quinze ans), Bong Joon-ho est arrivé à Lyon au cours de la deuxième moitié du festival. Il s’est livré à une masterclass à laquelle nous avons assisté, a bénéficié d’une rétrospective et a remis le vendredi soir le fameux Prix Lumière à Francis Ford Coppola après avoir lu un beau discours transpirant sincérité et admiration. Durant sa fameuse « leçon » (où s’était immiscé un certain Bertrand Tavernier, devenant alors quasiment le pertinent modérateur), qui avait plus l’allure d’une discussion ouverte au public, fidèle à sa réputation, ou du moins l’image que peuvent véhiculer ses différentes interventions publiques, le cinéastes sud-coréen est revenu avec humour, décontraction et intérêt sur son parcours. Déconseillant presque catégoriquement d’aller voir son premier long-métrage Barking Dog (découvert deux jours plus tard, loin de mériter d’être aussi mal considéré par son metteur en scène, mais également loin de ses grands films ultérieurs), rappelant la présence de son nom sur une liste noire en Corée au début des années 2000 aux cotés de son compatriote Park Chan-Wook, évoquant son incapacité à expliquer le succès de Parasite ou revenant la récente arrestation du meurtrier de Hwaseong trente après les faits, venant – selon lui – modifier pour les futurs spectateurs de Memories of Murder l’appréhension et l’interprétation de son plan final. Auteur majeur du cinéma mondial, Bong Joon-ho s’est aussi fondu dans le paysage lyonnais avec générosité et décontraction.

Memories of Murder – Copyright Les Bookmakers / La Rabbia 2017

Aussi génial soit Bong Joon-jo, l’événement de la deuxième partie de festival restait bien entendue l’arrivée dans la ville natale du cinéma de Francis Ford Coppola. Commençons par une digression en guise de préambule, imposé par l’écho qu’a rencontré l’une de ses prises de parole en conférence de presse au lendemain de la remise du Prix Lumière. En effet, à lire les retours multiples depuis sa fameuse sortie sur les films Marvel, reprise partout dans le monde et que nous avons pu entendre en direct, on en oublierait presque que Francis Ford Coppola était célébré. Le déluge de réactions suscité par cette réponse (certes sans langue de bois) à une question faisant suite aux propos de Martin Scorsese quelques jours plus tôt, dénote d’un climat aberrant où le moindre bout de phrase est susceptible de devenir en soit un micro-évènement venant exciter une communauté de pros et antis plutôt qu’éventuellement soulever des problématiques de fond. Il s’avère qu’à l’heure actuelle, quand Martin Scorsese et Francis Ford Coppola ont donné leur avis sur le sujet, ils ne se sont pas contenté d’une sentence lapidaire, ils ont aussi fait valoir un propos qui n’a pour l’heure été discuté au mieux que par des arguments d’une démagogie sans grand intérêt. Fin de la mise au point. Présents comme une savoureuse surprise de dernière minute pour la fameuse cérémonie, puis le lendemain pour une rencontre presse qui s’est étalée sur plus d’une heure, témoignant d’une passion définitivement intactes chez un cinéaste qui n’a plus tourné depuis maintenant sept ans et le trop minoré Twixt.

Apocalypse Now Final Cut – Copyright STUDIOCANAL GmbH 2019

Encore ému de la cérémonie de la veille, et visiblement impréparé à « l’envergure » du festival, le réalisateur de Conversation Secrète a confié n’avoir jamais rien vécu, expérimenté de comparable à ce qu’il avait pu ressentir : « que l’on mette face à vous l’essentiel de votre vie et que l’on honore de la sorte ne peut qu’émouvoir au plus point. ». Il est également revenu sur sa deuxième Palme d’or, Apocalypse Now, présenté en clôture dans son Final Cut, troisième montage, surgissant quarante ans après sa sortie : « Avec le temps vous avez un autre regard sur votre propre film. […] Le temps a tellement passé que vous les redécouvrez en tant que spectateur ». Il a également parlé d’un ambitieux projet qu’il développe depuis maintenant plusieurs décennies, dont les premières évocations remontent à 1983, période de sortie de Cotton Club, qu’il ne désespère pas de finaliser bien que lucide sur l’état de l’industrie : Megalopolis. Se définissant d’abord comme un cinéaste « laborieux » après avoir évoqués des metteurs en scènes, selon lui, doués d’un don en citant trois noms (Steven Spielberg, Roman Polanski et William Wyler), il a déclaré avoir commencé à tourner des images du film en 2001 avant d’être rattrapé par un changement de « paysage » suite au 11 septembre tout en disant que c’était aujourd’hui le bon moment d’y revenir. Vantant un projet plus ambitieux (« bien au-dessus ») qu’Apocalypse Now, nécessitant les moyens et la force de frappe des productions Marvel (on y revient !), chose compliquée à envisager. Également, il évoquera durant cette rencontre deux regrets concernant sa carrière et sa vie, le premier étant de ne pas laisser aux jeunes générations de cinéastes plus de pouvoirs, de libertés qu’il n’a pas en avoir durant sa propre jeunesse. Estimant qu’il revenait aux cinéastes de sa génération d’assurer cette transmission et qu’ils ont échoués, ayant eux bénéficié d’un pouvoir qu’ils ne pourront avoir aujourd’hui. Le second, concerne Coup de cœur, un film qu’il dit avoir conçu et pensé comme un spectacle vivant, avant de finalement céder et le tourner comme un film traditionnel. Pensant a posteriori que contrairement aux dires de ses collaborateurs, ils étaient prêts et avaient les moyens d’embraser son dessein, disant s’être tous dégonflés au dernier moment. Malgré la fatigue apparente et son âge, Francis Ford Coppola, a insufflé sagesse et réflexion sur la manifestation, transmettant à chacun de ses interventions publiques une passion intacte et contagieuse. Belle édition et grand primé en somme.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).