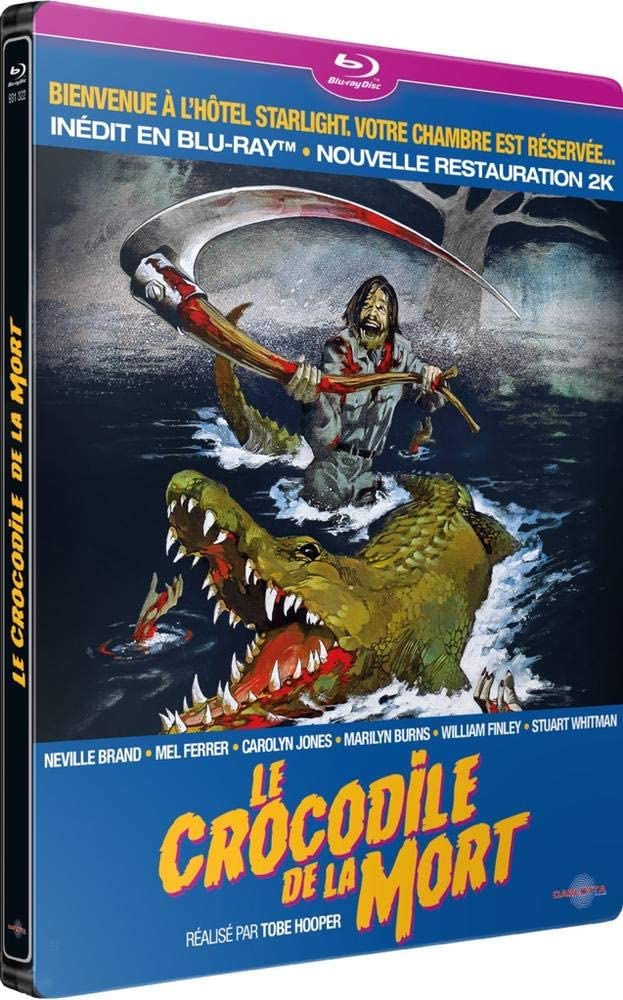

Curieuse carrière que celle de Tobe Hooper. Peu de réalisateurs peuvent se vanter d’avoir à ce point marqué l’histoire du cinéma dès leur second long-métrage (le premier étant l’expérimental Eggshells), et pourtant sa filmographie ne se révèle pas à la hauteur de ce coup de maître. Si Massacre à la tronçonneuse demeure un jalon essentiel du septième art, ni ses commandes pour la Cannon (L’invasion vient de Mars, Lifeforce), ni ses essais tardifs (le remake de Toolbox Murders, Mortuary) ne sont venu réellement confirmer son statut de master of horror. Pourtant, nombreuses sont les propositions intéressantes au sein de son œuvre, de The Funhouse à sa suite tardive, déjantée et cartoonesque des aventures de Leatherface, en passant par sa collaboration avec Steven Spielberg sur le très 80’s Poltergeist. Exemple parfait de son talent, Le Crocodile de la mort mérite bien mieux que le relatif désamour dont il est victime. Tourné juste après The Texas Chain Saw Massacre, Eaten Alive (de son titre original) est l’occasion pour le cinéaste de retrouver une partie de l’équipe de son film culte. L’actrice Marilyn Burns, le compositeur Wayne Bell ou encore le scénariste Kim Henkel sont rejoints par de vieux briscards d’Hollywood comme Mel Ferrer, Neville Brand ou encore Carolyn Jones (l’inoubliable Morticia de la série La Famille Addams). Inspiré de l’histoire vraie de Joe Ball (surnommé le Barbe Bleue texan ou encore Alligator Man), un tueur en série des années 30 qui nourrissait son reptile avec ses victimes féminines, le film suit donc les méfaits de Judd, propriétaire du Starlight Motel en Louisiane et psychopathe violent vivant avec un animal de compagnie bien particulier. Bénéficiant de nouvelles éditions DVD et Blu-Ray proposées par Carlotta, il est temps de revenir sur cette pépite méconnue.

(© Copyright Carlotta Films, 2020)

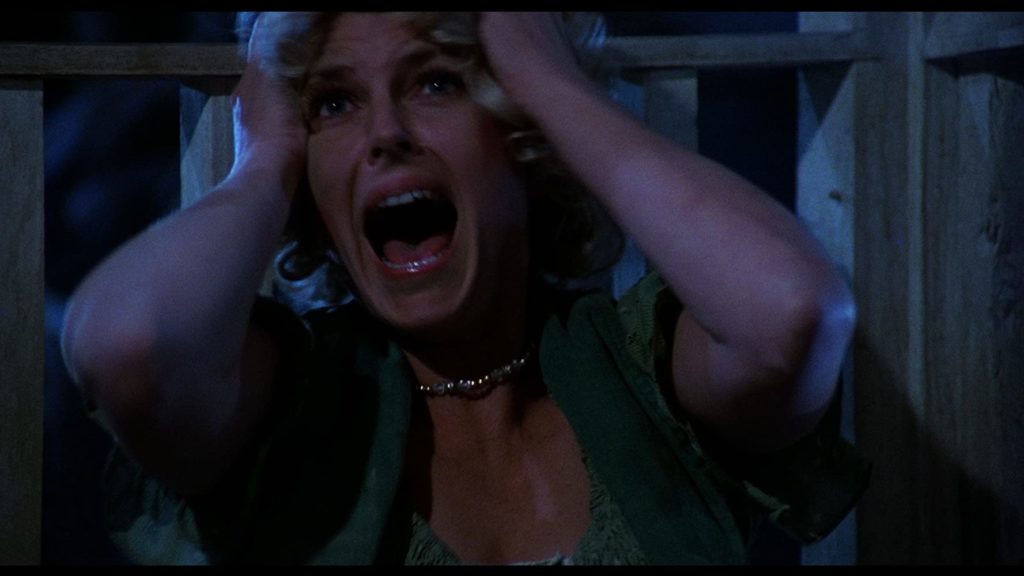

Le long-métrage prend donc place dans un lieu quasi unique, un motel miteux perdu en plein bayou. La photo de Robert Caramico teinte l’endroit d’une lumière rouge et d’une brume surnaturelles (préfigurant l’ambiance colorée de Massacre à la tronçonneuse 2), renforçant le sentiment d’isolation, d’une terre presque hors de la réalité. Le récit prend la forme d’un huis clos aux relents de sitcom macabre. Les personnages y apparaissent les uns après les autres, sans vraiment se croiser, durant une seule et même nuit, condensant le tout dans une unité de temps réduite. Le bâtiment revêt les atours d’un labyrinthe périlleux, chaque pièce, y compris les méandres de ses fondations, renfermant un danger mortel. Judd (Neville Brand) devient alors l’élément central, faisant le lien morbide entre les différents clients. Quinquagénaire alcoolique, violent et accro à la PCP, dont le passé militaire (fantasmé?), qu’il évoque au détour d’un monologue, rejoint des thèmes chers au cinéaste, comme le traumatisme du Vietnam. Muni de sa faux, il devient une personnification de la mort aussi maladroite (son aptitude à se prendre littéralement les pieds dans le tapis évoque le Ghostface de Scream) que terrifiante et impitoyable. Raciste et vulgaire, le redneck arbore des armes à feu et un drapeau nazi sous la bannière étoilée trônant au milieu de son salon. Il se félicite également que son crocodile ait un jour « bouffé un nègre » (sic), se fondant parfaitement dans la foule de demeurés habitant les alentours. Galerie d’individus tous plus détestables les uns que les autres, les villageois passent leur vie au bar ou dans la maison close de Miss Hattie, seules distractions du coin. Parmi eux, Buck, interprété par Robert Englund (que le réalisateur retrouvera une dizaine d’années plus tard pour son Marquis de Sade), mauvais garçon, dragueur, bagarreur et pervers, redouté de tous et toutes. L’inoubliable Freddy Krueger prononce la première réplique du film (« My name is Buck and I’m here to fuck », reprise par Quentin Tarantino dans Kill Bill) et fait ainsi montre d’une obscénité et d’une obsession sexuelle maladive, enfonçant le clou d’une vision de l’Amérique profonde arriérée et misogyne. À cette peinture sans demi-mesure de la Louisiane, le metteur en scène oppose des citadins aux profils guère plus reluisants. Ainsi le couple Faye (Marilyn Burns) et Roy (William Finley, fidèle de Brian De Palma), accompagné de leur petite fille, apparemment bien sous tous rapports, va révéler un visage bien moins recommandable. Parodie de famille américaine typique que Hooper a l’habitude d’égratigner (en témoigne sa représentation la plus dégénérée de The Texas Chain Saw Massacre) ou de brutaliser (comme dans Poltergeist), le vernis craque pourtant très rapidement sous le regard de la petite Angie (Kyle Richards). Se révèlent alors une mère dépendante aux antidépresseurs et un père agité par des pulsions violentes enfouies, cachant un fusil dans le coffre de sa voiture. L’homme fait par ailleurs preuve d’une inconscience ridicule en voulant jouer les protecteurs virils et chevaleresques et aller « tuer le dragon ». Le fameux crocodile du titre français en devient presque secondaire et inoffensif face à la bêtise humaine ambiante. Le cinéaste le dévoile finement en ne faisant entendre que ses vagissements dans un premier temps. Le laissant tout d’abord hors-champ, il finit par le cadrer partiellement et rend ses apparitions d’autant plus spectaculaires et surprenantes. Le reptile n’est soumis à aucune règle, aucune morale, aucune loi. Il est la force brute menaçant les personnes « civilisées » s’approchant trop près de lui. Même son propre « maître », à qui il a dévoré une jambe, n’est pas à l’abri. Véritable concentré explosif des vices états-uniens, l’hôtel voit s’affronter les cultures et les origines sociales. Le carnage métaphorique n’épargne que les femmes, plus positives et valeureuses que leurs pendants masculins.

(© Copyright Carlotta Films, 2020)

Visiblement inspiré par Psychose dans sa première partie, le film introduit une héroïne à la blondeur hitchcockienne artificielle, interprétée par Roberta Collins, prostituée renvoyée de la maison close par Miss Hattie (Carolyn Jones) car elle refusait certaines pratiques imposées par Buck. Plutôt que de mettre définitivement dehors le client agressif, ce dernier se voit au contraire félicité par la tenancière qui lui propose « deux filles pour le prix d’une ». Une injustice qui pousse la jeune Clara à trouver un refuge pour la nuit et la mènera, après avoir traversé une forêt lugubre, à demander asile au Norman Bates local. Contrairement à Marion Crane, elle est parfaitement innocente de tout délit et quand ses proches se mettent à sa recherche, c’est aussi car son père (Mel Ferrer), un bourgeois citadin à la mauvaise conscience, se sent responsable de son départ du foyer. Tobe Hooper poussera la similitude avec le thriller de 1960 jusqu’à inclure une scène d’horreur dans une douche accompagnée d’un thème musical strident évoquant Bernard Hermann. Si tous les individus masculins du film pensent pouvoir profiter impunément des femmes présentes, le cinéaste lui-même prend un plaisir certains à filmer ses actrices dénudées. Passage « obligé » d’un cinéma de genre venant alors transgresser les interdits de la censure et les tabous, dans le sillage d’une pornographie plus que jamais en vogue (Deep Throat, Behind the Green Door) dont l’influence se fait sentir dès l’introduction, ce réflexe se pose également en questionnement judicieux sur son regard et celui de son audience. Sous des apparences racoleuses, comme en témoigne la longue séquence où Libby (Crystin Sinclaire) se déshabille, le metteur en scène fait preuve de la même approche au sujet de la nudité que dans la représentation des sévices de Massacre à la tronçonneuse. Le spectateur mâle se retrouve tiraillé entre un instinct de voyeur coupable et un attachement réel envers les héroïnes, le renvoyant aux référents virilistes et foncièrement négatifs, présents à l’écran. De sa première image d’une pleine lune (précédant la boucle d’une ceinture se détachant), opposée au soleil levant concluant son film culte, à cette scène où Faye fuie Judd qui hurle brandissant sa faux, les références à Leatherface sont légion. L’outil utilisé comme arme (à la symbolique hautement sexuelle) a juste changé, mais l’impuissance du tueur est toujours la même. Pour contrer la violence ambiante, une solidarité féminine se met en place, comme le suggère la gentillesse de la douce Ruby en début de récit, ou un dernier plan significatif. Une cohésion à laquelle seule échappe Hattie, traîtresse machiste apparaissant vêtue d’un costume typiquement masculin. En ce sens, le final angoissant et maîtrisé, voyant leur union prendre forme, confirme le statut d’un long-métrage à rapidement réévaluer tant il s’inscrit dans une filmographie cohérente. Si les problèmes durant le tournage furent nombreux et que le directeur de la photographie Robert Caramico retourna lui-même certaines scènes à la demande des producteurs, Hooper réussit néanmoins à injecter ses thématiques et obsessions. Une situation complexe qu’il connaîtra de nouveau quelques années plus tard avec la présence vampirique du wonder boy Spielberg sur Poltergeist. Réalisateur à l’influence significative, il n’en demeure pas moins quasiment dénué de descendants direct, seul Rob Zombie (avec notamment Devil’s Rejects) semble perpétuer cet héritage d’une horreur crasseuse autant que consciente des réalités de son pays et de sa fascination morbide pour la violence.

(© Copyright Carlotta Films, 2020)

SUPPLÉMENTS (en HD sur la version Blu-ray)

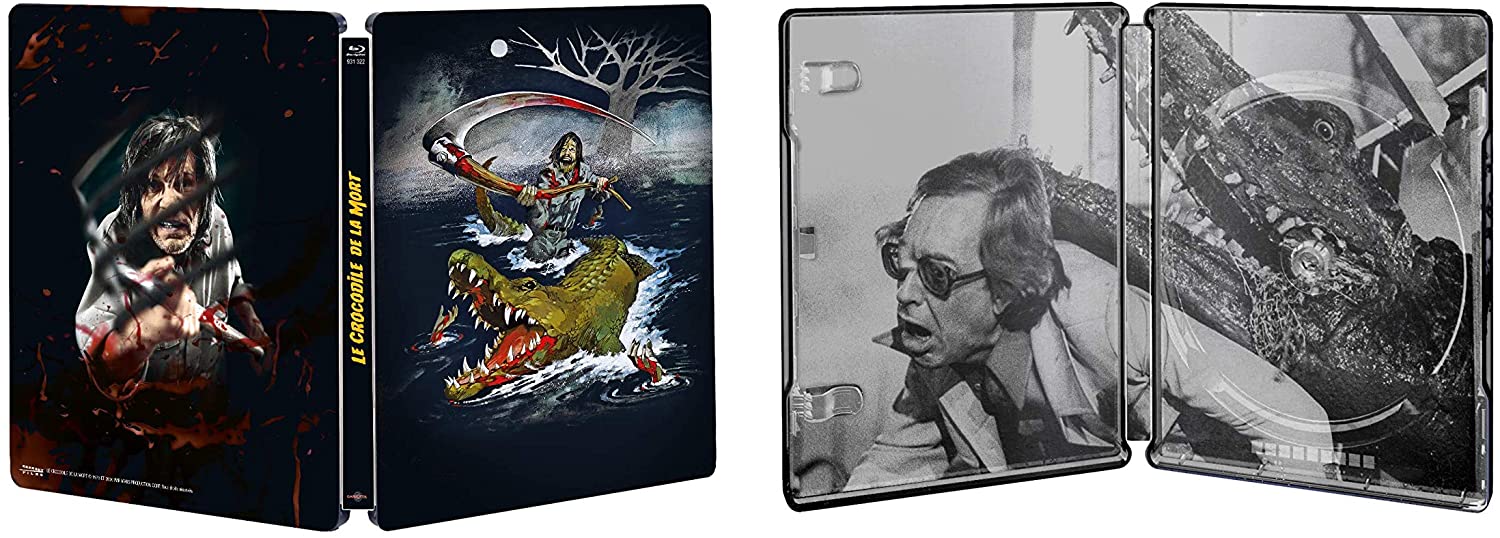

. CRÉATEUR CROQUANT (20 mn)

Le réalisateur Tobe Hooper revient sur l’aventure du Crocodile de la mort, son film « dingue » à l’esthétique proche du conte de fées.

. « MOI, C’EST BUCK » (15 mn)

L’acteur Robert Englund passe en revue sa carrière de comédien jusqu’au tournage du Crocodile de la mort, où il se retrouve à partager la vedette avec des légendes du cinéma.

. 5 MINUTES AVEC MARILYN (5 mn)

« Scream Queen » de Massacre à la tronçonneuse, l’actrice Marilyn Burns évoque sa seconde collaboration avec Tobe Hooper sur Le Crocodile de la mort.

. LE BOUCHER D’ELMENDORF (23 mn) – Exclusivité Blu-ray –

Le Crocodile de la mort est très librement inspiré de l’affaire Joe Ball, dit « le Boucher d’Elmendorf », qui sévit au Texas dans les années 1930. Retour sur la véritable histoire derrière la légende, racontée par son neveu.

. GALERIE PHOTOS

. 2 BANDES-ANNONCES

Disponible en DVD, Blu-Ray SteelBook chez Carlotta Films.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).