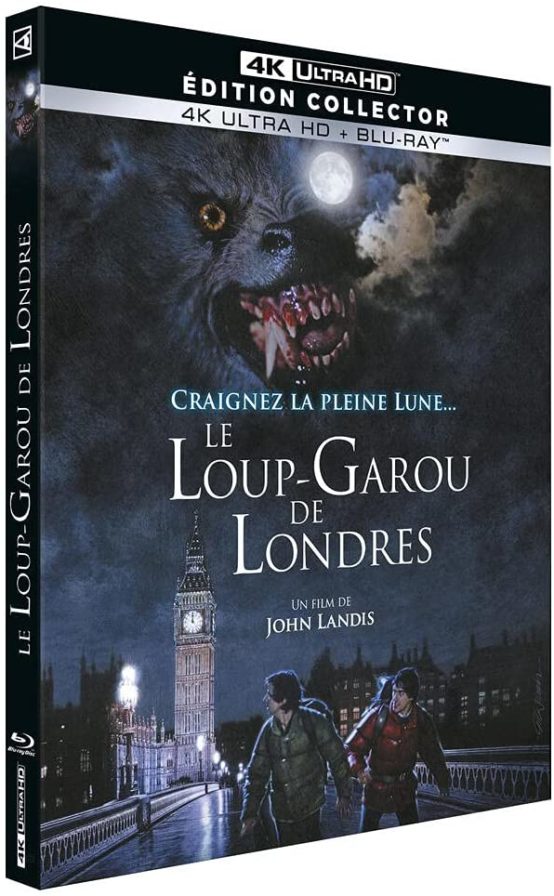

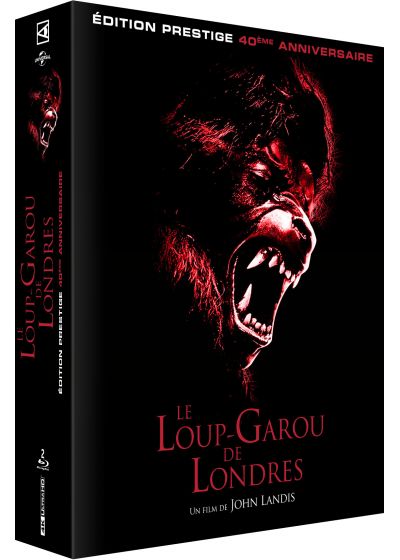

Légende millénaire présente, entre autres, dans la mythologie grecque ou slave, le lycanthrope a connu d’innombrables adaptations cinématographiques. Bien que le pionnier du genre soit Werewolf of London de Stuart Walker, sorti en 1935, c’est Le Loup-garou signé George Waggner et produit par Universal, qui pose les bases et invente les codes des longs-métrages à venir. Grand fan de ce dernier, John Landis n’est alors qu’un homme à tout faire sur le tournage de De l’or pour les braves en Yougoslavie, lorsqu’il assiste à un rituel tzigane qui le marque durablement. Rentré aux Etats-Unis, il couche sur le papier les prémices de ce qui sera Le Loup-garou de Londres. Il devra néanmoins attendre 1981 pour qu’un studio s’intéresse à son script, sans doute aidé par le carton des Blues Brothers. Le film suit donc les mésaventures de David Kessler (David Naughton) et Jack Goodman (Griffin Dunne), deux jeunes Américains qui, lors de leur périple en Grande-Bretagne, vont se retrouver attaqués par une créature mystérieuse. Après une période de coma, David découvre que son ami est mort et que lui-même a été contaminé par un étrange mal… Film culte des 80’s, An American Werewolf in London méritait bien une édition digne de ce nom, L’Atelier d’Images propose donc un nouveau master en UHD, double Blu-Ray ainsi qu’un coffret prestige, tous remplis à ras-bord d’innombrables bonus qui éclairent le film sous un jour nouveau.

© Universal Home Video – All Rights Reserved

John Landis fait partie d’une génération de réalisateurs cinéphiles qui apporta un souffle nouveau et transgressif à la décennie 80. Nourri aux grands classiques autant qu’aux longs-métrages bis des drive-in, toutes ses œuvres sont pétries de références au septième art. Après avoir porté à l’écran les délires des ZAZ (Hamburger Film Sandwich), mêlé la comédie musicale, genre typiquement hollywoodien, au mauvais esprit de la troupe du Saturday Night Live (The Blues Brothers), il plonge, avec Le Loup-garou de Londres, dans la mythologie du fantastique et ses figures incontournables. Des étrangers se rendent dans un village où plane une ambiance morbide dont les habitants superstitieux les mettent en garde contre un fléau séculaire : le point de départ de l’intrigue renvoie aux récits gothiques de la Hammer. L’Angleterre devient le lieu de tous les mystères et remplace les Carpates, comme un clin d’œil au berceau de la célèbre firme. Les Universal Monsters, et plus précisément le film de Waggner, sont évidemment l’autre source d’inspiration du metteur en scène. Le documentaire La Marque de la bête, présent en bonus, revient en détails sur l’importance de ce dernier. Ainsi, bien que la légende soit plus ancienne, c’est ce film qui pose toutes les règles connues (la pleine lune, les balles d’argent…). Jusque-là le lycanthrope et le vampire étaient intimement liés, incarnation des deux facettes d’une même malédiction. Dracula lui-même se change en loup dans le roman de Bram Stoker. L’un est la noblesse, la créature civilisée et charmeuse, l’autre la bestialité, l’animalité sans morale. Le cinéaste paye ici sa dette au classique de 1941 avec déférence : les héros parlent de Lon Chaney Jr. et les règles imposées par le cinéma s’appliquent à la réalité des personnages. L’art dicte sa loi, fiction et réalité se mêlent, et la frontière entre les genres devient de plus en plus poreuse. Des monstres nazis, des fantômes à l’aspect de morts-vivants, tout un bestiaire de l’horreur est invoqué dans un grand melting-pot fun mais loin d’être inconsistant, fruit de l’amour de son auteur pour le cinéma.

© Universal Home Video – All Rights Reserved

Pour donner naissance à sa créature, qu’il souhaite mémorable, Landis fait appel à un vieil ami qui a travaillé sur les effets spéciaux de son premier long-métrage, Schlock : Rick Baker. Véritable cocréateur du film selon les dires du réalisateur, celui-ci est au centre d’un bon nombre de suppléments présents dans cette édition. Protégé de Dick Smith, légendaire responsable des maquillages de L’Exorciste ou du Parrain, il est une personnalité incontournable, lauréat de pas moins de sept oscars (notamment pour Men In Black et Edward aux mains d’argent). Après avoir travaillé sur le remake de King Kong signé John Guillermin ou L’Empire contre-attaque, il se fait remarquer avec son apport à An American Werewolf in London. Initialement rattaché à Hurlements de Joe Dante, projet traitant du même mythe, il en confie les rênes à Rob Bottin (futur créateur des monstres de The Thing) et offre auprès de Landis, l’un de ses travaux les plus saisissants. La réussite de l’ensemble tient beaucoup au réalisme hallucinant de ses maquillages, en particulier lors de l’inoubliable séquence de transformation. Pensée par le réalisateur comme une vraie scène d’horreur pure où le héros voit son corps muter douloureusement, la métamorphose permet à Baker de faire montre de son talent et de son inventivité. Dans son interview disponible en bonus, le cinéaste compare la lycanthropie à un cancer. Le protagoniste souffre, implore même la pitié du spectateur au détour d’un regard caméra, et renvoie ainsi à une approche proche du body horror cher à David Cronenberg. La romance entre David et Alex (Jenny Agutter), condamnée à assister impuissante au changement, à la décrépitude de l’homme qu’elle aime, peut d’ailleurs préfigurer celle du couple formé par Seth et Veronica dans La Mouche. Même si le metteur en scène regrette d’avoir trop montré la bête dans la dernière partie du métrage, il propose une vision personnelle et intime du mythe, tout comme le maquilleur qui rend autant hommage au pionnier Jack Pierce (responsable de l’aspect de Lon Chaney Jr. dans le film de 1941) qu’aux zombies de George A. Romero. Entre son apport à Hurlements et son travail sur Wolfman de Joe Johnston, le loup-garou constitue pour lui une obsession, voire une réelle thématique d’auteur, l’éloignant du statut de simple technicien.

© Universal Home Video – All Rights Reserved

Bien que centré autour d’une mythologie ancestrale, Le Loup-garou de Londres charrie avec lui toute une réflexion très contemporaine sur la mentalité américaine et son rapport à l’étranger, à l’autre (dimension accentuée par le titre original). À l’instar de Délivrance ou La Colline a des yeux, le film confronte de jeunes États-uniens en vacances à un danger qu’ils semblent mépriser, voire railler dans un premier temps. Sûrs d’eux, suffisants, Jack et David se moquent des locaux, bafouent les consignes (« Restez sur la route »; « Méfiez-vous de la lune ») et sont finalement victimes de leur propre sentiment de supériorité. Métaphore amusante, dès l’introduction, ces derniers voyagent à l’arrière d’un camion, mêlés au bétail partant pour l’abattoir, avant de faire escale dans un pub nommé The Slaughtered Lamb (L’Agneau Massacré). Si John Boorman et Wes Craven renvoyaient dos à dos deux facettes du pays de l’Oncle Sam, ici c’est l’Europe qui devient le lieu de perdition. Tout comme dans Hostel, le « vieux continent », et plus particulièrement l’Angleterre rurale, devient l’endroit de tous les dangers. Les anciens mythes se révèlent bien réels, mettant à mal leurs certitudes, leur éducation, pour finalement se servir du protagoniste afin de s’implanter en ville. De la même manière que l’Amérique a « contaminé » le reste du monde par sa culture (en témoignent les figurines de Mickey et Minnie ou ces posters d’Humphrey Bogart, présents chez Alex), le passé se sert du jeune homme pour investir la modernité, en l’occurrence le centre-ville de Londres. L’origine géographique de David n’est pas l’unique point d’accroche thématique du film. Ainsi, sa judéité est clairement évoquée au détour d’une réplique aux relents antisémites. Dans Le Loup-garou des studios Universal, le scénariste Curt Siodmak, Juif Allemand fraîchement débarqué à Hollywood, injectait déjà quelques parallèles avec la Shoah (la bête qui identifie ses victimes dans l’étoile qu’elles arborent au creux de la main). Dans le passionnant documentaire I Think He’s a Jew, les liens entre le nazisme et la figure du loup sont ainsi clairement abordés. Petit-fils d’Ashkenazes ayant fui les pogroms, Landis reconnaît certainement un peu de son histoire familiale dans ce héros traqué, rejeté de tous et considéré comme un monstre assoiffé de sang.

© Universal Home Video – All Rights Reserved

Film efficace, précurseur dans son utilisation des trucages (Michael Jackson avait engagé Landis et Baker pour son clip culte Thriller après avoir été traumatisé par la séquence de métamorphose), An American Werewolf in London recèle une profondeur inattendue et bienvenue. Si le propos politique est distillé en filigrane, une certaine émotion se dégage d’un récit qui ne mise pas tout sur ses effets chocs. Le montage signifiant (à l’instar de la première séquence d’attaque où un simple champ/contrechamp créé la terreur) et certains parti pris de mise en scène impactent durablement le spectateur. La caméra de Robert Paynter (chef op attitré de Michael Winner, que Landis avait rencontré lorsqu’il travaillait sur Les Collines de la terreur) adopte le point de vue du héros, nous plongeant dans sa descente aux enfers. En cela le passage se situant dans les couloirs du métro (inspiré de Death Line de Gary Sherman) ou l’inoubliable cauchemar gigogne (référence directe au Charme discret de la bourgeoisie) en sont de parfaits exemples. Au-delà d’un humour typiquement british, sans doute hérité de la passion du cinéaste pour les Monty Pythons (le duo d’inspecteurs de Scotland Yards, le flegme de la vieille dame au zoo…), une certaine mélancolie transparaît à travers la figure tragique de David. Sa relation avec Alex, vouée à l’échec, devient son seul salut, la légende décrétant que seule une personne qui l’aime pourra le tuer. Lui qui avait fui lorsque Jack avait été assassiné, se retrouve hanté par ce dernier ainsi que par les fantômes de ses propres victimes. La violence fun et jubilatoire se mue en sauvagerie insoutenable, jusqu’à un final brutal et émouvant. Le jeune homme blagueur du début de métrage se métamorphose physiquement et symboliquement, devant, in fine une créature apeurée, acculée, attendant fébrilement l’inéluctable. Le réalisateur, qui se considère avec humilité comme un simple artisan, signe une œuvre puissante et divertissante, un long-métrage punk selon les dires de Philippe Guedj qui intervient dans les suppléments, reflet de ses influences culturelles et de son histoire intime. Un véritable petit miracle de l’histoire du cinéma fantastique dont il est difficile de trouver des héritiers. Ce n’est pas sa suite tardive et ratée Le Loup-garou de Paris, qui parviendra à le concurrencer sur son propre terrain.

Disponible en édition UHD, Double Blu-Ray et Coffret Prestige chez L’Atelier d’Images.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Vento

Bonjour ! Merci pour ton analyse ! J’abonde vraiment en ton sens !

Je me souviendrai toujours de la première fois où j’ai vu l’extrait de la transformation durant l’émission Temps X, j’avais 9 ans et j’ étais tétanisé de terreur sur mon fauteuil ! C’était un choc visuel qui s’est changé avec le temps en une fascination artistique, un changement évidemment que beaucoup de spectateurs ont pû instinctivement admettre grâce au grand talent de Baker. Mais en découvrant le film, je n’ai pas eu de fascination pour ce film dans sa globalité . Peut-être que naïvement je restais bloqué essentiellment dans ce monde d’hirreur et de fantastique et je respecte en même temps l’étiquette du film culte inculquée. Cependant, je me suis posé des questions avec le temps, comme toi, à propos de Landis sur sa perception de ce que la culture américaine pourrait avoir comme importance sur notre territoire européen. Landis semble revendiquer une forme de contre-culture américaine. Je m’explique :

1) Landis choisi un acteur inconnu au bataillon en Europe , en l’occurence David Naughton, pour

incarner le premier rôle. Un acteur connu aux USA pour une pub concernant un soda purement made in USA ,Dr Pepper, où l’acteur en question chante et virevolte avec un sourire éclatant autour d’une petite foule de personnes tout aussi positivement dynamisées! Bref, tout ce que l’Amérique aime voir dans sa petite lucarne! En sachant cela, j’avais eu l’impression que Landis voulait entacher l’image de cette joie qui fait penser l’american way of life, en rendant cette personnification monstrueuse et sanguinaire!

2) Durant la transformation de David, celui-ci arrache son t-shirt où est imprimé NYU, donc l’Université de New-York, comme si symboliquement, Landis voulait détruire une réputation trop imposante démontrant ainsi que l’Amérique ne peut être une si grande référence!

3) Le loup-garou exécute un vrai massacre dans un cinéma porno . Landis semble ici souligner l’hypocrisie du puritanisme américain, où le monstre porte à travers les tueries, le jugement contre la perversion que l’Amérique a elle-même créée (en tenant compte des multiples productions américaines dans le porno et que de façon humoristique le pseudo film porno a été réalisé par Landis même )

4) Peut-on finalement se poser des questions sur ce que Picadilly Circus, théâtre de la fin du massacre, était en train de se transformer au début des années 80 vers des façades dénaturées qui rappellent la surconsommation USA, ce qui pourrait être un clin d’oeil à Geroge A Romero.

Le film m’avait un peu déçu à cause peut-être du montage ou de certains faits ridicules mais c’est en me remettant en question en revoyant le film plusieurs fois que petit à petit j’ai remarqué certaines chose qui ont constitué mon interprétation qui est bien évidemment discutable ou contestable. Mais je suis persuadé que ce long-métrage est un « film à tiroirs » où pas mal d’éléments se révèlent avec le temps, comme ce pentagramme qui peut renvoyer tristement à l’étoile de David qui au lieu d’être le beau symbole religieux juif avait pris sur les vêtements un sens ostentatoire haineux durant la seconde guerre mondiale qui avait été ici retranscrit sous forme de cauchemar, peut-être pour rappeler après 40 ans, en 1980, année des premiers mois de tournage, que ce massacre restait dans les mémoires comme l’apogée de la déshumanisation.

Jean-François DICKELI

AuthorTout d’abord merci pour ce retour. Effectivement je pense aussi que Landis règle un peu ses comptes avec la mainmise des USA sur le fantastique durant les années 70 et 80. Et sa fascination pour le gothique anglais n’est plus à prouver, à l’image de son dernier film en date qui réinterprète la légende de Burke and Hare.