Après une première partie de compte-rendu consacrée aux différentes nouveautés découvertes en avant-premières lors de la 15ème édition du Festival Lumière, cette seconde partie se penchera sur les rencontres auxquelles nous avons pu assister ainsi que quelques mots sur nos coups de cœur, curiosités et ressentis concernant nos séances au sein des sections rétrospectives.

Rencontre avec Jonathan Glazer – dimanche 15 octobre

La Zone d’intérêt – Copyright Leonine 2023

Nous avons déjà dit tout le bien que nous pensions de La Zone d’intérêt, le quatrième long-métrage de Jonathan Glazer, choc inaugural de cette 15ème édition auquel nous n’avons cessé de repenser. Moins de deux heures après la séance, nous nous rendions au Pathé Bellecour pour écouter le cinéaste parler avec humilité et intérêt de son rapport au 7ème art, son approche artistique et évidemment de sa dernière réalisation. Homme médiatiquement rare, il s’est livré à une exploration de son œuvre près d’une soixantaine de minutes durant.

Il a brièvement évoqué la manière dont il se perçoit lorsqu’il met en scène : « À part quand je discute comme présentement avec vous, je ne me sens jamais cinéaste. J’ai un sentiment et j’ai besoin de l’exprimer, que cela soit en court-métrage, en vidéo clip, en long-métrage, que ce soit en installation artistique… le plus important pour moi c’est d’arriver à l’exprimer. Il me faut trouver le meilleur outil permettant d’exprimer ce sentiment. D’après ma femme, mes films sont l’échafaudage de mes sentiments. »

Dimension plus que jamais au cœur du dispositif filmique dans La Zone d’intérêt, la question sonore a d’abord été abordée sur son travail de manière générale. « Le son est en quelque sorte une autre façon de montrer les choses. Vous pouvez fermer les yeux et voir un film grâce au son. Bresson qui est l’un de mes cinéastes préférés utilisait énormément cela, chez lui, il y avait un monde au-delà de l’image. Quand nous voyions un visage, que nous entendions des sons de rue, nous savions où nous étions mais aussi situer avec exactitude le personnage. Le son vous permet de savoir où vous êtes, il vous transporte dans d’autres endroits, c’est une ressource supplémentaire que je n’hésite jamais à utiliser, le radicalisme de Bresson là-dessus m’a toujours poussé à utiliser le son différemment. ». Il s’est fendu d’une précision plus spécifique à son dernier long-métrage : « Nous entendons des choses puis nous réalisons ce que c’est un peu plus tard, cela crée une réaction de choc. Il y a deux films, celui que nous voyons et celui que nous entendons et lorsque les les deux se mélangent, c’est un troisième film que vous recevez. »

Dans la continuité, il est revenu sur la place du dialogue dans son cinéma : « Si je pouvais je ferai un film intégralement sans dialogues. Pas forcément silencieux mais sans dialogues. Arriver à communiquer une histoire par l’image est quelque chose de passionnant et quelque chose qui me fascine. Pour moi, il y a deux langues, celle que nous parlons et celle que nous ne parlons pas, cela crée des barrières. Nous sommes actuellement en train de parler, mon français n’est pas très bon, nous avons recours à une traduction, cela crée une barrière malgré tout. La langue divise en toutes circonstances, tandis que l’image permet d’ouvrir. »

Under The Skin – Copyright Senator Home Entertainment 2014

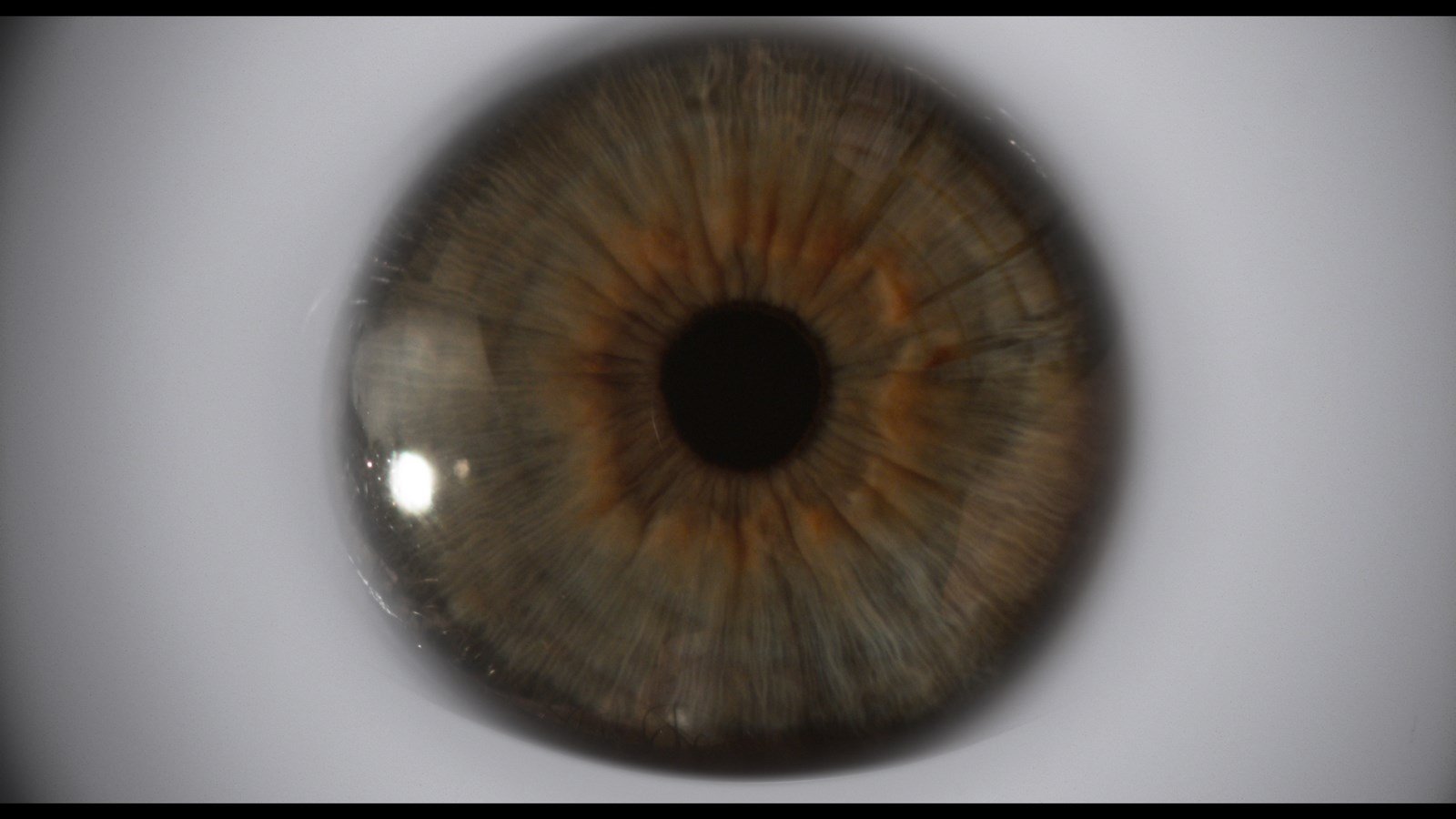

Il s’est expliqué sur la distance apparente qui peut caractériser La Zone d’intérêt dans ses plans et choix de cadres, explicitant sa volonté sur ce point : « La distance est critique et très importante. L’idée lorsque je montre les situations d’un peu loin, c’est de ne pas montrer les personnages, mais nous-mêmes à travers les personnages. La distance permet cela. Cela ne veut pas dire que c’est le seul moyen d’y arriver, nous disposons de beaucoup d’instruments et d’outils. C’est un peu comme la musique, parfois nous utilisons tout un orchestre, d’autres fois juste une flûte, un violon, un piano… Il en est de même pour le cinéma. Par exemple, quand nous montrons juste un visage qui est le plus beau paysage que l’on puisse montrer et aussi le plus intéressant. Nous pouvons exprimer plein de choses mais il faut toujours une raison pour montrer ou aller aussi près. Choisir de montrer les visages en gros plan est une question quasiment anthropologique. Comment montre t’on ? Comment se place t’on par rapport à l’Histoire ? Comment se place t’on par rapport aux personnages pour faire ressentir ce que nous voulons faire ressentir. »

Il fut interrogé sur son rapport à la couleur noire et l’utilisation qu’il en fait, notamment aux débuts d’Under the Skin et La Zone d’intérêt : « Les idées partent de rien. Nous démarrons avec une image totalement vide, puis nous partons vers des idées, vers le développement de ce que nous souhaitons dire. Au début d’Under The Skin, nous avons une image bloquée, du rien se développe ensuite l’histoire. J’ai recours aux couleurs « bloquées » mais pas exclusivement du noir, cela peut être du rouge, du blanc. Mon idée est vous puissiez voir dans votre esprit ce que vous ne voyez pas à l’écran. Je vous laisse imaginer, je vous laisse conceptualiser ce que je vous vous monter sans le faire. Sur La Zone d’intérêt, il y a quatre minutes de noir fixe au début et sept à la fin. Au début, il y a du son et de la musique sur l’image, cela nous permet de rentrer dans ce monde là afin que lorsque nous découvrons la première image, nous sommes déjà immergés, cela nous permet de rentrer en profondeur dans l’histoire. À la fin, l’idée est de servir en quelque sorte de sas de décompression. »

Rencontre avec Marisa Paredes – jeudi 20 octobre

Dans les ténèbres – Copyright Tesauro S.A. 2012

Quelques jours plus tard, après avoir découvert en vrac les derniers opus d’Alexander Payne, Juan Antonio Bayona, Kleber Mendonça Filho, avoir fait une infidélité au Festival le temps de voir Killers of The Flower Moon de Martin Scorsese… Nous étions de retour au Pathé Bellecour pour une deuxième rencontre. Rendez-vous avec une invitée phare de l’édition, Marisa Paredes. Mythique actrice espagnole vue et admirée chez Pedro Almadovar, Guillermo Del Toro, Agusti Villaronga. Active au théâtre et au cinéma depuis les années 60, la comédienne madrilène de 77 ans est revenue sur sa vie, la naissance de sa vocation, ses débuts sur les planches dans la compagnie de Conchita Montes, les années Franco de son enfance à l’âge adulte. Un échange à bâtons rompus, un temps en français puis en espagnol, émouvant et pétillant, lucide et optimiste, et surtout plein de générosité. Elle a notamment évoqué le climat de liberté artistique qui a réussi à tenir malgré la dictature, un passage à Paris en Mai 68, qui fut l’un des moteurs de son engagement citoyen, qu’elle se rémora comme une utopie. Elle a évidemment beaucoup parlé de ses collaborations avec Pedro Almodovar, du célebrissimme Talons Aiguilles à deux œuvres plus méconnues mais néanmoins majeures dans sa filmographie. Tout d’abord, la toute première Dans les Ténèbres en 1983 où elle campait une religieuse accroc aux amphétamines, sœur Estiercol (excrément si l’on traduit littéralement). Un film bien accueilli en son temps d’après ses dires : « L’Espagne était passée en démocratie, le film était tellement osé, les gens le prenait avec beaucoup de précautions. ». Cette entrée dans le cinéma d’Almodovar fut pour elle « la possibilité de faire quelque chose de complètement différent ». Elle relata sa rencontre avec le cinéaste quelques années auparavant dans un pub, de manière informelle, par l’intermédiaire de Carmen Maura alors qu’elle se produisait essentiellement sur les planches et qu’il en était quant à lui un spectateur régulier. Il lui avait été dépeint comme un talent extraordinaire, qui commençait à l’époque à s’exercer en super 8. Elle s’est remémorée une autre collaboration fondamentale, celle de La Fleur de mon secret, où elle incarne vingt-cinq ans avant Douleur et Gloire un avatar du metteur en scène, en la personne de Léo Macías, une autrice de romans à l’eau de rose, dont les ouvrages se noircissent progressivement. Œuvre intimiste préfigurant la bascule d’Almodovar vers le mélodrame qui viendra avec Tout sur ma mère. « Il y a beaucoup de son âme à lui, de ses idées, sur la mort, sur la vie, sur les relations, sur l’être humain. Pedro m’a confessé, qu’il avait avait toujours trois à quatre scénarios d’avance , celui-ci il l’avait écrit d’une traite. Il avait besoin de sortir quelque chose qui bouillonnait de l’intérieur, il fallait qu’il livre ce moment de sa vie et le mélodrame était quelque chose de très fort en lui… ». Enfin, elle a parlé de ses incursions dans le cinéma français notamment sur Tombés du ciel de Philippe Lioret et Les Yeux de sa mère de Thierry Klifa.

Conférence de Presse – Wim Wenders – Prix Lumière 2023 – samedi 21 octobre

Chambre 999 – Copyright MK PRODUCTIONS 2023

Au lendemain de la Remise du 15ème Prix Lumière à Wim Wenders et de sa masterclass quelques heures auparavant dans la journée, nous étions conviés à la conférence de presse du cinéaste allemand. Passionnant et infatigable, cinquante minutes durant, intégralement en français, il s’est exprimé sur une multiples de sujets, des facettes de son travail à ses préoccupations artistiques et politiques. Quatre ans après la conférence de Francis Ford Coppola ayant fait le tour du monde à la faveur de ses propos impitoyables à l’encontre de l’empire Marvel, l’auteur de Paris, Texas fut interrogé sur la question du blockbuster américain. Il cita Jean-Luc Godard dans son documentaire Chambre 666, développant dès 1982 l’idée que les studios américains allaient faire de moins en moins de films pour finalement en faire de « plus gros » pensés pour attirer massivement le public. Il évoqua ensuite la logique des suites exponentielles, le développement de formules au sein desquelles le cinéma perd toute son imagination. En somme, la volonté des grands studios de réduire le risque commercial en vidant le potentiel créatif. Une approche du cinéma où il est davantage question de production, à l’intérieur de laquelle le metteur en scène n’est là que pour exécuter un dessein déjà prémaché en amont. Après Godard, c’est un autre maître absolu qu’il invoqua, James Cameron pour son approche « humaine » du travail en 3D. Interrogé plus tôt sur Chambre 666 et ses préoccupations quant à l’avenir du cinéma il rappela qu’il était le seul survivant du premier film à l’heure où la suite/remake de Lubna Playoust, Chambre 999 allait sortir sur les écrans. Ce qui en fait l’un des précieux témoins des nombreux bouleversements que le cinéma a connu depuis ses débuts.

Rétrospectives – Tour d’horizon

Trois femmes – Copyright Wild Side 2012

Nous avons débuté le festival par une série d’avant-premières et ce fut seulement en milieu de la semaine que nous nous tournions vers des œuvres de patrimoine. Nous avons découvert L’Enfer des armes, deuxième long-métrage de Tsui Hark réalisé en 1980, dans sa toute nouvelle copie restaurée, bientôt distribuée sur grand-écran avant d’arriver en Blu-Ray par la suite. À Hong Kong, trois amis fabriquent une bombe incendiaire et la placent dans un cinéma. Pearl (Lin Chen-Chi), une jeune fille qui a observé la scène, suit les poseurs de bombe et commence à les manipuler. Les quatre criminels planifient bientôt des actes de plus en plus audacieux. Un film débordant de rage et d’envie de cinéma, frondeur et mal élevé mais aussi profondément désespéré. Malgré les apparences, il n’y a rien de gratuit derrière ce geste punk faussement puéril, affranchi des normes et décomplexé. Tsui Hark se fait le porte parole d’une jeunesse sans horizons, tout en stimulant sans répit l’entièreté des sens avec violence et générosité.

Autre nouvelle restauration absolument sublime (Martin Scorsese via The Film Foundation est derrière), celle du Voyeur de Michael Powell, immense chef-d’œuvre précurseur, autrefois conspué dans lequel le cinéaste sonde la pulsion de mise en scène dans toute sa radicalité et son authenticité par le prisme d’une individualité malade. Mark Lewis (Karl-Heinz Böhm) est un jeune homme solitaire. Opérateur dans un studio de cinéma, il fait aussi des extras comme photographe de charme dans la boutique d’un marchand de journaux. La caméra toujours à portée de main, Mark Lewis prétend tourner un documentaire, mais s’emploie en réalité à une démarche bien plus morbide : il traque la peur de la mort sur le visage de jeunes femmes… Du slasher au giallo en passant par le snuff movie, Peeping Tom de son titre original inspira divers genres et plusieurs de ses pairs dont un certain Brian De Palma, qui lui rend d’ailleurs hommage dans l’ouverture de Sisters. Le mépris dont il a longtemps fait l’objet et la méconnaissance partielle autour de son auteur rendent d’autant plus nécessaire la redécouverte de ce geste cru, viscéral, profond et éblouissant de bout en bout.

Repris en salles en 2012 et édité par Wild Side dans un très beau combo en 2019, nous avons comblé une lacune en allant voir Trois femmes de Robert Altman. L’histoire de Millie (Shelley Duvall), employée dans une clinique californienne pour seniors. Elle prend sous son aile sa collègue, la toute jeune Pinky (Sissy Spacek) arrivée du Texas, et lui propose de partager l’appartement qu’elle loue à Willie (Janice Rule). Cette dernière vit à Dodge City, un parc d’attractions désaffecté en plein désert, avec son mari Edgar (Robert Fortier), une ancienne doublure de cinéma. Rêverie hypnotique et labyrinthique, un objet de fascination, de sidération, de perdition, il s’agit en quelque sorte du chaînon manquant entre Persona et Mulholland Drive… Un film étrange, sublime et déroutant qui constitue l’un des nombreux sommets de son auteur au sein d’une folle et impressionnante décennie 70s.

I…comme Icare – Copyright Gaumont 2022

Plus mineur, Un Taxi pour Tobrouk de Denys De La Pattellière, soit un récit situé en Libye, 1942 dans lequel Théo Dumas (Lino Ventura), brigadier des Forces françaises libres, et ses hommes, François Gensac (Maurice Biraud), Samuel Goldmann (Charles Aznavour) et Jean Ramirez (German Cobos), ont pour mission de faire sauter des dépôts d’essence allemands. L’opération est un succès, mais ils doivent fuir dans le désert. Après avoir enlevé un capitaine ennemi, Ludwig von Stegel (Hardy Krüger), le commando tente de regagner sa base. Dissonance manifeste entre les intentions du réalisateur, de dénoncer l’absurdité de la guerre à l’aide d’une mise en scène propre mais lisse sur une tonalité relativement grave, quand le texte de Michel Audiard le fait sur un mode beaucoup plus piquant, à l’aide de répliques souvent jubilatoires. Line Ventura, Charles Aznavour et surtout le génial Maurice Biraud s’approprient avec plaisir et talent ces dialogues pour un résultat finalement inégal mais sympathique.

Cinq ans après Peur sur la ville, le roi du box-office hexagonal Henri Verneuil retrouvait Ennio Morricone à la bande-originale pour un thriller paranoïaque sous influence américaine (l’assassinat de Kennedy, The Parallax View d’Alan J.Pakula) à ranger parmi les sommets de sa filmographie, I…comme Icare. Il confiait le rôle principal à Yves Montand alors spécialiste du cinéma politique à la faveur de ses collaborations avec Costa-Gavras (Z, L’Aveu, État de Siège), celui du procureur Henri Volney. A la suite de la mort d’un Président d’un État fictif, Volney qui s’est penché sur ce décès refuse les conclusions de l’enquête. Il parvient à interroger un témoin qui lui dévoile la part d’ombre de cette histoire, mais les auteurs du meurtre ne souhaitent pas qu’il découvre la vérité. I…comme Icare réussit à mêler son inspiration et au fond son admiration pour l’Amérique, sans jamais perdre de vue son identité française dans son approche très artisanale ainsi que sa distribution. Si son ancrage politique, à proprement parler s’éloigne d’une réalité de l’époque et en fantasme une autre, à des fins d’une efficacité incontestable, le film aborde la question du pouvoir de l’image et de la manipulation de celle-ci. Verneuil s’inscrit alors autant dans les pas de Pakula que de De Palma (Blow Out), faisant montre d’une rigueur filmique exemplaire jusque dans les derniers instants (mémorable plan final). Sa mise en scène s’accorde parfaitement avec le charisme monstrueux et la sobriété impériale d’Yves Montand. Un joyau du cinéma populaire français.

Lune Froide de Patrick Bouchitey (1991)

Lune Froide – Copyright Malavida 2023

Les hostilités rétrospectives avaient débuté avec Lune Froide de Patrick Bouchitey, un film culte et longtemps difficilement visible dans de bonnes conditions. Cette dernière considération n’est désormais plus d’actualité, il ressort en salles en version restaurée (par Gaumont et Studio Lavabo) le 15 novembre, distribué par Malavida Films avant d’arriver ultérieurement en Blu-Ray UHD chez Le Chat qui fume. Second rôle de qualité du cinéma français révélé au milieu des années 70 dans La Meilleur Façon de marcher de Claude Miller et Le Plein de Super d’Alain Cavalier, Bouchitey fait en 1975 la découverte d’un recueil de nouvelles de Charles Bukowski, Les Contes de la folie ordinaire. Tel un rêve obsédant (un motif qui imprégnera plus tard son métrage), il espère pouvoir l’adapter et passer à la réalisation. Il lui faudra patienter dix ans pour parvenir à ses fins. Il est amusant de constater que Lune Froide prendra vie lorsqu’il connaîtra le plus gros succès populaire de sa carrière sur La Vie est un long fleuve tranquille d’Etienne Chatillez. Son adaptation sera d’abord un court-métrage de vingt-six minutes, sifflé au Festival de Clermond-Ferrand avant d’en repartir primé du grand prix puis plus tard récompensé du César. Fort de cet accueil finalement favorable, il décide de transposer son projet en long en adaptant plusieurs nouvelles du recueil, La Sirène baiseuse de Venice, Californie et Panne de batterie, épaulé à l’écriture par le comédien Jackie Berroyer. Un certain Luc Besson qui vient alors d’enchaîner les succès de Subway, Le Grand Bleu et Nikita, officie à la production aux côtés d’Andrée Martinez, compagne du néo-cinéaste. Devant et derrière la caméra, il retrouve son complice Jean-François Stevenin, ensemble ils campent Simon et Dédé, deux amis quadragénaires, soudés par la même quête d’exaltation. Dédé est hanté par la musique. Simon vit dans le souvenir obsédant d’une jeune femme qu’il appelle « la sirène » (Karine Nuris). La nuit, aidés par l’alcool, ils délirent et déambulent à la recherche de visions.

Lune Froide – Copyright Malavida 2023

Objet de scandale doublé d’une interdiction au moins de seize ans à sa sortie, Lune Froide disparaîtra peu à peu des mémoires tout en devenant en parallèle une fiction culte auprès d’une niche d’initiés. Plus de trente ans après sa réalisation, le film n’a rien perdu de sa dimension iconoclaste ni de sa force primitive. Dans un noir & blanc atemporel, les deux héros déambulent sans but dans un décor insaisissable, qui devrait être très franchouillard (tournage à Lorient et ses alentours) s’imprègne pourtant d’un imaginaire américain constituant en fin de compte une sorte d’excitant no man’s land filmique. Partagé entre un référentiel culturel yankee (Charles Bukowski, Jimi Hendrix) et par défaut, en raison de son esprit libre et anar, l’héritage d’un certain cinéma français des années 70 dont Bertrand Blier et Joel Séria furent les figures de proue, Lune Froide avance et s’écrit à la marge, sans se soucier des étiquettes ou d’un quelconque sentiment d’appartenance. Inconfortable sur bien des aspects (l’absence de réels repères positifs dans le récit), souvent halluciné et ne craignant jamais une forme de radicalité, le long-métrage se nourrit d’une absence de tabous, d’une folie débridée et d’une croyance viscérale dans ce qu’il entreprend. Bouchitey et Stevenin, complices à l’écran et prodigieux dans leurs interprétations respectives, liés par un terrible secret, errent guidé par des pulsions autodestructrices (alcool, sexe, violence) dérangeantes qui constituent paradoxalement l’affirmation répétée d’une nécessité de vivre au sein d’un monde qu’ils ne comprennent pas (ou qui ne les comprend pas). De cet univers fêlé et déviant, se dessine peu à peu une poésie brute et surréaliste observant avec tendresse mais sans complaisance deux individualités malmenées et en rupture, cherchant à leur manière, leurs places. Seraient-ce les possibles autoportraits de ses auteurs et acteurs, visages et corps indisciplinés du cinéma français qui se seront démenés pour imposer un dessein hors des sentiers battus ? Si oui, la mission est réussie et durablement. La présente ressortie (dans une copie sublime) atteste d’un film désormais attendu et respecté. Patrick Bouchitey attendra près de quinze ans avant de repasser derrière la caméra avec Imposture en 2005, toujours produit par Luc Besson. Lune Froide restera sans réelle équivalence dans le paysage francophone, sauf à gratter de ça et là, par exemple sur certaines facettes des premiers Dupontel.

Reprise en salles le 15 novembre 2023

Soleil de nuit de Taylor Hackford (1985)

Soleil de nuit – Sony Pictures 2019

À bien des égards, les années 80 constituent le climax artistique de l’aléatoire carrière de Taylor Hackford. Artisan inégal, il connu en 1983 son plus gros succès, Officier et Gentleman et signa en 1987 un documentaire musical considéré comme une référence, Hail ! Hail ! Rock’n’Roll. Entre les deux, il réalisa deux films emblématiques et méconnus. Un bon remake de La Griffe du Passé de Jacques Tourneur, Contre toute attente avec Jeff Bridges, James Woods, Rachel Ward mais aussi Richard Widmark dans l’un de ses derniers rôles. Échec commercial en dépit de la popularité élevée de la chanson composée par Phil Collins pour l’occasion, Against All Odds (Take a Look at Me Now), Hackford va presque connaître le même sort avec son opus suivant, Soleil de nuit en 1985. Il dirigeait le danseur et chorégraphe Mikhaïl Baryshnikov dans le rôle de Nikolaï Rodchenko. Ce dernier était autrefois l’une des étoiles du ballet du Théâtre Kirov. Passé à l’Ouest en pleine Guerre Froide, il mène, depuis dix ans, une carrière internationale. Mais au cours d’un voyage, l’avion qui le mène au Japon est contraint de se poser en catastrophe sur une base sibérienne. Rodchenko détruit hâtivement ses papiers d’identité. Blessé à la tête et soigné dans une infirmerie à l’écart des autres patients, il est reconnu par un officier du KGB, le colonel Chaiko (Jerzy Skolimowski). Les autres passagers repartent sans lui, après avoir été informés de son état quasi désespéré. Il fait alors la connaissance de Raymond Greenwood (Gregory Hines), danseur américain. Il lui demande de l’aider à repasser de nouveau à l’ouest…

Soleil de nuit – Sony Pictures 2019

Le long-métrage, n’est pas exempt de scories (la Bo datée en fait partie, certains tics ou effets visuels faciles ont pris un coup, idem pour le scénario qui n’évite pas toujours les ficelles voyantes), il n’en demeure pas moins plaisant et intéressant. La dimension autobiographique implicite derrière le choix de Mikhaïl Baryshnikov pour camper Nikolaï Rodchenko, amène un sentiment d’authenticité et de vérité qui atténue les clichés potentiels récurrents sur une production américaine filmant l’URSS (Rocky IV sort la même année). Surprenant mélange entre une approche de film d’espionnage, lui-même entrecoupé de numéros dansés souvent spectaculaires (l’introduction rentre dans les fulgurances formelles notables) pour servir une intrigue mélodramatique prenante à la tension croissante, Soleil de nuit se laisse suivre sans ennui. Outre la relation entre les deux personnages principaux, touchante et originale (Raymond, afro-américain ayant trouvé asile chez les soviétiques pour contester une autre guerre, celle du Vietnam), le film se distingue par la pertinence du casting de ses rôles secondaires : Jerzy Skolimowski en colonel du KGB, Helen Mirren en ex-amante abandonnée et Isabella Rossellini dont il s’agit de la première apparition dans une production internationale. Prototype finalement stimulant de proposition grand public, mêlant considérations politiques, ambition artistique, n’hésitant pas à mixer les disciplines et les écoles de jeu, en ressort un divertissement appréciable, dont les faiblesses ne diminuent pas les réelles qualités.

Nouvelle restauration

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).