Première partie. 2666, roman total de Roberto Bolaño.

Deuxième partie. 2666, le matériau-monstre de Roberto Bolaño.

Troisième partie. 2666, l’adaptation géniale de Julien Gosselin.

Quatrième partie. 2666, la mise en scène paresseuse de Julien Gosselin.

Cinquième partie. 2666, la critique mitigée de 2666 de Julien Gosselin.

–

La partie de l’auteur.

Auteur relativement confidentiel en France, Roberto Bolaño n’en demeure pas moins avec Borges, Cortázar, Vila-Matas, Aira, Arlt et tant d’autres, un des auteurs les plus influents et talentueux d’Amérique Latine. « Tendance » aux États-Unis depuis quelques années, il est par exemple largement cité dans une des dernières nouvelles du maître de l’horreur Stephen King.

« Quand il eut fini il s’assit dans son fauteuil préféré, bu sa bière, et tenta de lire 2666. C’était un livre fou, mais d’une certaine manière très intéressant. Il se demanda si l’ouvrage était disponible sur le Kindle Store », « Ur », Stephen King dans « Bazaar of Bad Dreams » (tentative de traduction d’Alban Orsini).

De là à affirmer que Roberto Bolaño est à la mode, il n’y a qu’un pas.

2666, donc.

2666 est le dernier ouvrage de Roberto Bolaño. Laissé à l’éditeur par son auteur mourant au moment des corrections, le livre n’en est pas moins achevé dans la mesure où de nombreux aller-retours avaient déjà eu lieu entre les deux hommes. On peut donc de fait considérer le 2666 tel que nous le connaissons aujourd’hui comme un livre fini. Si à l’origine l’auteur souhaitait que les 5 parties constituant l’ouvrage soient éditées sous la forme de cinq livres distincts (pour assurer à sa descendance un revenu confortable), l’éditeur en décidera autrement à la mort de l’auteur, préférant publier le roman sous sa forme totale à savoir un livre-monstre de plus de 1300 pages.

2666 est donc constitué, comme nous l’avons dit, de cinq parties totalement indépendantes, mais liées entre elles par les thématiques, la géographie et certains des personnages qui apparaissent tout au long du récit.

« Sur quoi tu me le jures, sur ta mère, sur ton père, sur Dieu ?

_ Je le jure sur Dieu, dit Reiter.

_ Moi je ne crois pas en Dieu, dit la jeune fille.

_ Alors je le jure sur ma mère et sur mon père.

_ Ces serments ne fonctionne pas, dit la jeune fille, les parents ne fonctionnent pas. On est toujours en train d’oublier qu’on a des parents.

_ Pas moi, dit Reiter.

_ Toi aussi, dit la jeune fille, et moi, et tout le monde.», 2666, Roberto Bolaño, Gallimard, traduction Robert Amutio.

La première partie, la Partie des Critiques, s’intéresse à la rencontre et l’enquête de 4 universitaires à la recherche d’un auteur allemand énigmatique que personne n’a jamais vu ni rencontré : Benno von Archimboldi (on ne peut s’empêcher au passage de faire le rapprochement avec l’auteur américain Thomas Pynchon). Cette première section du roman se termine avec l’arrivée d’une partie des protagonistes dans l’étrange ville de Santa Teresa au Nouveau-Mexique.

La deuxième partie, la Partie d’Amalfitano, suit l’errance de l’universitaire espagnol Amalfitano, contact à Santa Teresa des quatre personnages de la première partie. Sombrant peu à peu dans une forme de folie, Amalfitano se met à entendre des voix.

La troisième partie (la Partie de Fate) se focalise sur un nouveau personnage, Fate, un journaliste américain venu couvrir un match de boxe à Santa Teresa. Lorsqu’il découvre les affaires de meurtres en série qui ébranlent la ville, il décide d’enquêter. Ce faisant, il rencontre la jeune Rosa Amalfitano, fille du personnage principal de la deuxième partie.

La quatrième partie, la Partie des Crimes, juxtapose les meurtres de Santa Teresa à l’enquête policière menée dans le but de les élucider. Dans cette partie, Bolaño explore la forme du roman-vérité ou « true crime » cher à Truman Capote et rapporte, en les énumérant minutieusement, chacun des meurtres véritablement commis à Ciudad Juárez, dont Santa Teresa est l’alter ego fictif. Dans cette ville à la frontière étasunienne et cela depuis des décennies, des centaines de filles et jeunes femmes sont en effet assassinées sans que leur(s) meurtrier(s) ne soit(ent) jamais inquiété(s). Énumération sans concession et presque clinique de chacun des meurtres, cette partie se veut tout à la fois éprouvante et critique : critique d’une société malade et misogyne, critique d’une politique, critique d’une police corrompue…

La dernière partie, la Partie d’Archimboldi, nous montre Hans Reiter alias Benno von Archimboldi, de sa naissance en passant par sa mobilisation dans l’armée du troisième Reich jusqu’à son avènement en tant qu’auteur incontournable et nobélisable.

« C’est que je ne suis pas au point en histoire, et je dois me mettre à jour.

_ Pour quoi faire ? Dit Hans Reiter.

_ Pour remplir une lacune.

_ Les lagunes, on ne les remplit pas, dit Hans Reiter.

_ Bien sûr qu’on les remplit, dit Halder, avec un peu d’effort, tout se remplit en ce monde », 2666, Roberto Bolaño, Gallimard, traduction Robert Amutio.

Total, le texte de Roberto Bolaño l’est assurément. Véritable roman-monstre, 2666 fait partie de ces livres (avec Au-dessous le Volcan, de Malcom Lowry, Paradiso du Cubain José Lézama Lima ou bien encore plus récemment A la lumière de ce que nous savons de Zia Haider Rahman et Boussole de Mathias Enard) qui englobent avec érudition de nombreuses thématiques dans le but de saisir littérairement au plus près le monde tel qu’il est. Plus spécifiquement, Roberto Bolaño s’intéresse dans 2666 à la figure du Mal, celle, absolue qui se dissimule tout à la fois dans les crimes atroces commis à Santa Teresa ou sous le Troisième Reich que dans ceux plus sournois, qui gisent au fond de chaque homme pour peu qu’on lui donne du pouvoir.

« La réalité est comme un maquereau drogué. C’est ainsi, vous ne croyez pas ? », 2666, Roberto Bolaño, Gallimard, traduction Robert Amutio.

Poétique, frontal, allégorique, réaliste, économe, logorrhéique, journalistique, cabotin, horrifique, caricatural, symboliste… Roberto Bolaño s’amuse à mélanger les genres et, tout comme il l’avait fait dans les Détectives Sauvages, nous propose une réflexion minutieuse sur son sujet au travers d’une somme éclatée de récits au premier abord disparates.

« En poursuivant ma lecture, j’ai découvert des perspectives qui pour moi étaient formidables. J’étais face à un écrivain qui variait ses angles, qui transformait son art au fil des cinq parties de son œuvre. Je le voyais écrire différemment, tordre son écriture en fonctions des aspects, des atmosphères, des rythmes, des buts qu’il se fixait. Je pressentais que cela pourrait être intéressant, dans l’élaboration d’un spectacle, de suivre ces torsions de l’écriture en nous mettant à notre tour à l’épreuve, pour tordre aussi notre façon de faire un spectacle du théâtre », Julien Gosselin à propos de 2666, propos recueillis par Daniel Loayza, août 2006.

La partie du spectacle.

2666 constitue donc une œuvre de choix pour l’ambition théâtrale, même si l’adaptation du roman ne semble pas évidente de prime abord du fait d’un manque évident – en cause les nombreuses digressions qui composent le récit – de simplicité dramatique. Paradoxalement, le roman de Bolaño est régulièrement mis en scène depuis sa parution et cela en France comme à l’étranger (et dans des versions plus ou moins longues). On se souvient à ce titre d’une tentative d’adaptation en demi-teinte il y a quelques années de cela au Théâtre des Amandiers de Nanterre.

Après Les Particules Élémentaires de Michel Houellebecq, Julien Gosselin s’attaque au monumental 2666 avec comme objectif de rendre le texte dans sa globalité sans en perdre ni le sens ni la portée. Pour ce faire il nous propose un spectacle tenu de bout en bout au grès de ses 11h00 de représentation (dont 3h d’entractes) et cela en respectant la structure et l’ordre des parties du roman.

D’un strict point de vue de l’adaptation, le pari est réussi haut la main. Julien Gosselin démontre comme il l’avait fait avec les Particules Élémentaires des talents évidents pour l’adaptation. Qu’il s’agisse des choix de coupes (on pourrait peut-être lui reprocher le choix d’évincer l’arc narratif sur le Pénitent dans la quatrième partie du roman), en passant par l’appropriation par les personnages des parties plus narratives, tout concourt à rendre le tout cohérent et intelligible pour le spectateur, et cela dans une fidélité des plus exemplaires. Si le spectacle est éprouvant dans sa durée et la profusion des détails qu’il explore, il l’est autant que la lecture du livre de Bolaño. Ainsi le spectacle de Julien Gosselin est-il total, « énorme, infini, jouissif, pénible parfois », comme le roman peut l’être également.

Le spectacle est sans doute le plus abouti dans sa quatrième partie, celle des crimes. En noyant sciemment le spectateur sous le texte (ce dernier étant rétroprojeté en avant-scène) et la description quasi clinique des crimes (à l’origine Roberto Bolaño souhaitait rendre compte de l’ensemble des homicides commis à Ciudad Juárez de 1993 à la date de parution du roman, ce qu’il ne put accomplir du fait de sa longue et contraignante maladie), le metteur en scène violente le spectateur dans son rapport à la scène et à la narration, renforçant de fait le malaise suscité par ce qui lui est raconté.

« Le cœur du texte, celui de la représentation aussi, c’est forcément la quatrième partie, celle des crimes. C’est là que j’ai fait mon choix le plus audacieux, en prenant un véritable risque. La forme théâtrale de ce moment-là est celle qui me ressemble le plus, elle est aussi comme un aboutissement de ce que j’ai essayé de faire. […] Parvenir à une certaine forme de la disparition de l’acteur derrière la littérature, en laissant celle-ci complètement à portée des spectateurs, dans une sorte de tête-à-tête collectif… Derrière la puissance de la musique, aussi. C’est cela, et c’est la tension entre cela et des moments d’acteur, de jeu, que j’avais envie de créer dans un spectacle. Et là, j’ai l’impression de l’avoir fait. Cela étant, même si les crimes restent le cœur thématique et dramatique de l’œuvre, maintenant que le spectacle est un peu à distance, un des moments qui me paraît parmi les plus forts, et qui m’avait plus ou moins échappé à la lecture, c’est la deuxième partie du roman, celle d’Amalfitano, le professeur de philosophie. Il y a quelque chose dans la façon dont l’histoire se raconte, dans l’émotion qui se dégage, que je ne pensais pas pouvoir réussir, et qui m’a pris par surprise au cours du travail avec les acteurs et les techniciens. Sans doute parce que c’est la partie la plus intérieure et la plus intime. Je suis content de l’avoir fait, et je ne pensais pas prendre autant de plaisir à créer quelque chose de ce genre avec les interprètes. Plus généralement, moi qui ne pensais pas aimer le mode « cinéma », je me suis trouvé une forme de connivence avec cet art. Cela a été une vraie découverte pour moi», Julien Gosselin à propos de 2666, propos recueillis par Daniel Loayza, août 2006.

La partie des critiques.

2666 fonctionne parfaitement si on ne confronte pas sa forme et a formule à celles de l’histoire du théâtre et aux inventions scéniques marquantes identifiant les grands metteurs en scène contemporains. En effet, si l’on peut reprocher au spectacle l’utilisation outrancière, voire quasi constante, de la musique extradiégétique (jouée en direct, création musicale de Rémi Alexandre et Guillaume Bachelé) et de la vidéo, force est de constater que 2666 est une réussite indéniable.

À y regarder de plus près, le succès de la pièce tient pourtant beaucoup plus à la force du texte c’est-à-dire au talent et à la malice indiscutables de Roberto Bolaño, qu’à la mise en scène et la scénographie (signée Hubert Colas) proprement dites, Julien Gosselin n’inventant presque jamais rien, préférant s’appuyer sur des procédés déjà longuement éprouvés par d’autres metteurs en scène prestigieux. C’était d’ailleurs déjà un des reproches fait à l’adaptation des Particules Élémentaires qui lorgnait bien trop souvent vers La Chambre d’Isabella de Jan Lauwers, dont il reprenait la scénographie et certains des procédés rythmiques. Ici encore, l’influence extérieure est flagrante et finit par gêner autant qu’agacer :

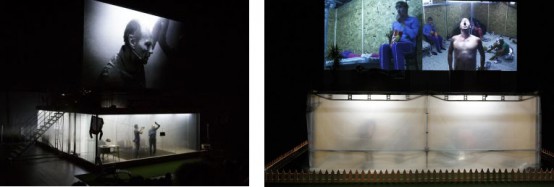

_les appartements dissimulés derrière des pans de plexiglas rappellent ceux de Warlikowski,

_la captation vidéo est digne de Castorff,

_ le système de la boîte occultée derrière laquelle les comédiens évoluent alors que la captation vidéo est retransmise au-dessus est identique au procédé utilisé par Markus Orhn dans Conte d’Amour,

_ la double chambre rappelle étrangement celle déployée par Lupa dans Perturbation ou bien encore une nouvelle fois Warlikowski,

_les mouvements très lents (et dans la semi-obscurité) d’une certaine séquence finale rappellent les mises en scène iconiques de Claude Régy…

La liste est sans doute plus longue… On ne peut adhérer à ce qui ne témoigne au final que du manque d’invention de Julien Gosselin.

De même, certains procédés scéniques finissent par agacer tant ils ne sont pas renouvelés, en témoigne par exemple le mouvement de va-et-vient incessant de la structure centrale à mi-chemin. Si ce parti pris répétitif peut se comprendre sur la quatrième partie (et encore…), il revient sur la moitié de la cinquième séquence sans qu’il n’apporte rien et finit par lasser.

Pour autant 2666 n’est pas un spectacle raté, loin de là, mais s’il est un chef-d’œuvre, il l’est parce que le roman de Bolaño en est un.

Si l’on veut être un tant soit peu honnête vis-à-vis de ce spectacle, on ne peut qu’être admiratif du travail de Gosselin sur l’adaptation scénique du roman de Roberto Bolaño, mais terriblement critique quant à ses propositions de mise-en scène paresseuses. Mitigé donc.

A découvrir jusqu’au 21 septembre au Théâtre de l’Odéon et en tournée.

scénographie Hubert Colas, assisté de Frédéric Viénot

création musicale Guillaume Bachelé, Rémi Alexandre

création lumières Nicolas Joubert

régie lumières Nicolas Joubert et Arnaud Godest

création et régie vidéo Jérémie Bernaert, Pierre Martin

création et régie son Julien Feryn

costumes Caroline Tavernier

assistante costumes Angélique Legrand

régie générale Antoine Guilloux

suivi technique Julien Boizard

conseil dispositif vidéo Mehdi Toutain-Lopez

régie son scène et HF Mélissa Jouvin

régie plateau Guillaume Lepert

assistant stagiaire à la mise en scène Kaspar Tainturier-Fink

administration / production Eugénie Tesson

logistique Emmanuel Mourmant

construction du décor Ateliers du Théâtre national de Strasbourg

production Si vous pouviez lécher mon cœur, Le Phénix – Scène Nationale de Valenciennes, Théâtre National de Strasbourg et Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne, Odéon-Théâtre de l’Europe, Festival d’Avignon, Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées, MC2: Grenoble, Stadsschouwburg – Amsterdam, La Filature Scène nationale – Mulhouse, Le Quartz – Scène nationale de Brest

avec l’aide à la production du Dicréam et de la SACD Beaumarchais

avec le soutien exceptionnel du MCC (DGCA)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Jean-Philippe

Spectacle vu à Brest ce week-end. Vous n’évoquez pas la direction d’acteurs, qui me semble être le gros point faible de ce spectacle: en dehors de Leidgens la troupe a bien du mal à donner corps à ces personnages et à la puissance de leurs mots. La déception est particulièrement grande pour Hans Reiter, que j’espérais géant et qui s’avère bien petit (et je ne parle même pas de Klaus Haas et de ces sourcils ridicules). Dommage, l’ensemble reste spectaculaire mais il y avait certainement beaucoup mieux à faire.

A Dublineau

Vous êtes vraiment des « peines à jouir » et en plus de mauvaise foi

Alban Orsini

AuthorBonjour, merci pour votre gentil commentaire et à très bientôt j’espère !