« C’est la bonne heure pour une Tarteure » : ainsi résonne dans la radio le signal. Un coup de décapsuleur, et une bière fraîche pour Sisi Medium, la maman de Mano. Une cigarette, et il regarde un instant ce grand corps mou et décharné, qui vit depuis maintenant des années dans la baignoire sans plus jamais en sortir, renouvelant l’eau d’un geste preste, et basta, il faut partir au turbin.

Ce n’est que la premiere des étrangetés de ce récit, qui démarre sur les chapeaux de roues du strange : Mano travaille à l’usine de cigarettes, habillé en fille (à tel point que chacun ignore qu’il est un garcon), il est amoureux du fils du Boucher, Pepe, avec qui il partage le secret de cet amour.

Mais quand frappe le « doigt de Dieu », et que jour après jour s’ouvre dans plusieurs des habitants de Tarteure tombant raide mort une béance qui révèle un objet totem ou stupide, c’est toute la vie du petit village qui est bousculée.

Et quand c’est autour de la mère de Mano, ce soleil noir autour duquel sa vie gravite, il est temps pour lui, presque malgré lui, d’endosser sa destinée : il deviendra Mammamouth, stockant pour chacun les objets des disparus à même son corps.

Si vous vous sentiez prêt à mourir, si vous vouliez vraiment la mort et aviez trop peu de raisons de vivre, Le Grand Ordonnateur exauçait votre souhait et vous tombait dessus. Il écrasait votre squelette en l’enfonçant dans le sol. Personne à Tarteure ne l’entendait tomber et personne ne savait quand il se redresserait pour reprendre sa position initiale. Mais il se redressait toujours pour reprendre sa position initiale. Le sang sur son écorce disparaissait avec la pluie.

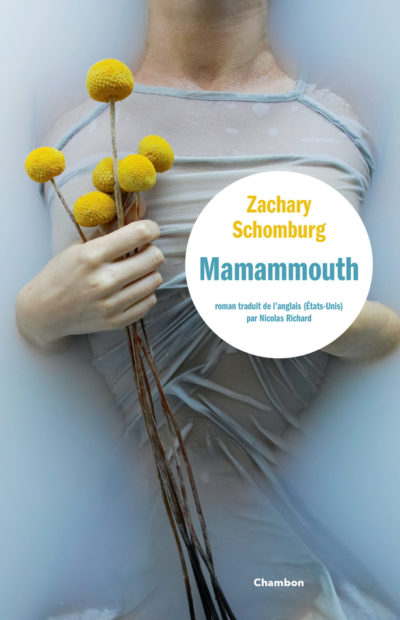

Difficile d’écrire avec des mots simples plus avant la joyeuse marche funèbre poétique qui s’écrit dans le bouleversant et subtil « Mamammouth », premier roman du poète Zachary Schomburg, paru en ce début d’année bien grise chez Chambon et traduit par Nicolas Richard.

C’est un défi au critique, une ode au lecteur. Un livre d’images, à la structure tout à la fois vaporeuse et pourtant parfaitement limpide, mais qui, résumé ici, donnerait l’impression d’un capharnaüm écrit par un fou.

Il y avait quelque chose de petit et de coloré à l’intérieur du trou de Ti Jorge. Tandis que Fran bougeait sa main au-dessus du trou, la petite chose colorée revint à la vie, ressuscita là, dans la paume de sa main. Elle était toute chaude.

– J’ai trouvé un œuf !

Se fendant de son sourire de lauréate, elle le souleva au-dessus de sa tête pour le montrer à tout le monde.

– J’ai trouvé un œuf ! J’ai trouvé un œuf !

– Un œuf peint ! s’écrièrent les quelques autres enfants.

Et c’est ainsi que débuta la tradition de la chasse aux œufs de Pâques à Tarteure.

Dans cette farandole de plus de 50 personnages, tous ou presque habitants de la petite communauté (qui bientôt deviendra grande grâce à XO, mais chut), on y croisera alors un prêtre du nom de Père Mères, voyeuriste demandant à ses ouailles de se déshabiller avant confession pour mieux les flasher, une boucherie où se jouera des leçons de mort, prodiguées par Mano lui-même (chacun devant y apprendre à tuer le mouton qu’il a aimé), une pièce secrète au fond de la boutique du Barbier (oui, Mano se révèlera Boucher-Barbier) où par un carré noir, on pénètre au fond d’un lac où flottent des amoureux, un bébé Zuzu qui deviendra grande et désirable, des « Cages de vie » permettant de sauver les clients du Doigt divin, proposées par une compagnie internationale ayant les dents longues, des rituels païens ou chrétiens, des démembrements, des morts érigés en pyramide ou tout simplement absents quand le village cessera de mourir (mettant du coup le Pelleteur au chômage, alors même que l’on venait de découvrir l’enterrement, c’est ballot), des désirs inassouvis, un bizarre être à trois têtes qui réunit le pire du capitalisme, une morte qui se remet à marcher, mais dans une temporalité telle qu’on la croit statue, et toujours Mano qui grossit, grossit grossit,…

- Rhizome et risette.

En anglais, jeu de mots intraduisible, le titre du roman est Mammother. Contraction à la fois évidente de Mammouth et Mother, la mère, mais aussi, comme le révèle Schomburg, un jeu avec le suffixe -er, qui traduit le « plus » : hard devient harder, fast, faster, etc (pour rendre hommage aux Daft Punk). Mammother, c’est le récit du « devenir Mammouth », et Mammamouth, à la manière de Mano, se vit comme un corps qui accumule, un grand conte rhizomique, étendant ses branches dans une farandole de personnages, retournements, métaphores, pour ne pas pleurer.

C’est un show de marionnettes, quelque part entre le guignol et le Buto, cette danse japonaise qui raconte l’horreur des corps post-Hiroshima dans des postures outrancières, un conte tout à la fois sur la mort, le deuil, le désir, l’évolution du monde comme celle de soi, la maitrise ou le laisser-aller (bouleversantes scènes où Mano parvient parfois à se dévêtir d’un objet), à l’échelle d’un être ou d’un monde.

Maintenant qu’il y avait ajouté la scie, le corps de Mano devenait trop gros pour Tarteure. Au cours des dernières semaines, on lui avait donné une bicyclette, une fourche, un métronome, un carnet de timbres, un ensemble de clubs de golf, un coupe-papier, une pompe à vélo, un escabeau et maintenant une scie. Certaines de ces choses lui avaient été données en échange de morceaux de mouton gratuits, dans le cadre des Leçons de Mort, et certaines lui avaient été données parce qu’il s’était taillé la réputation à Tarteure d’être un réceptacle à chagrin, de même qu’il avait la réputation d’en être le boucher et le barbier. Les choses que Mano tenait et aimait s’installaient dans sa chair. Tout ce chagrin. Comme un mastic transpirant. Les choses que Mano tenait et le corps de Mano étaient désormais presque indiscernables. Mano était plus mammouth que jamais, on aurait dit une mamammouth. Les enfants commençaient à le montrer du doigt.

- De la douceur contre la lourdeur d’être en vie.

Mano et Pepe restèrent immobiles sur le corps de Sisi pendant qu’Enid hissait Mimi et la plaçait sur le dos de Mary, comme un sac à dos. Toutes trois commencèrent à faire des plans pour constituer une sorte de pyramide avec leurs corps afin d’atteindre le nuage noir.

– S’il vous plaît, arrêtez, dit Mano qui se leva pour ramasser un bâton. Tenez, vous pouvez toucher un petit coin du nuage, mais c’est tout.

Avec son bâton, il se tint sur la pointe des pieds et détacha un petit coin du nuage noir. Finalement, après quelques manœuvres et quelques sauts, un morceau de noirceur duveteuse tomba au sol devant Mary. Il rebondit au sol plusieurs fois, puis roula. Il paraissait vivant.

Mary le ramassa et le tripota.

– Il a l’air tellement triste, ça se sent. On le sent lourd et mouillé.

– Laisse-moi le toucher, dit Mimi en attrapant de son unique main le morceau de noirceur que tenait sa sœur. Je veux le manger. Je veux l’avoir à l’intérieur de moi.

– Tu ne peux pas le manger ! répondit sèchement Mano.

– Pourquoi ?

– D’accord, vas-y, mange-le, dit-il, résigné.

– Non, attends, je veux être la première à en manger, dit Mary qui prit le morceau de nuage de la poigne faible de sa sœur et le toucha du bout de la langue.

Étonnamment, c’est de ce côté de l’Atlantique que se situe les grandes figures qui hantent ce livre : on songe à Beckett (la baignoire et les corps contraints), puis à Vian, à Pons et son magnifique « Les saisons », mais aussi à Francis Bacon, aux contes de Grimm, à l’expressionnisme ou à la noirceur romantique, teintés, s’il faut retraverser l’océan, des visions hantées de Toni Morrison (le fantôme de Beloved etc) ou du spectre de Garcia Marquez, dont le village de solitude n’est jamais loin.

On songe à tout cela, et on ne songe à rien, parce que c’est la véritable force de cet étrange récit, que de ne ressembler qu’à lui-même.

Il faut saisir l’importance de cette phrase, comprendre ce que c’est que de se couler dans une narration et une tentative qui nous emporte et nous bouscule, saisir que cette bizarrerie, qui draine le roman, n’est jamais, à un seul instant, une afféterie, un décorum, comme c’est bien trop souvent le cas (regardez comme j’ai de « l’imagination ») : elle est, au contraire, ce qui permet au récit d’être suffisamment « loin » pour ne pas être douloureux, et suffisamment proche pour résonner, en images et en mots.

Mano baissa la tête pour contempler son corps. Il était bien trop gros. Il était tellement gros qu’il y avait à peine assez de place pour que le siège pivote et s’incline. Sa taille était devenue monstrueuse et ne pouvait plus être ignorée même de ses clients les plus loyaux. Sa tête et ses épaules s’étaient affaissées, vers son propre centre. Son corps était devenu sa propre cage. Les choses qu’il tenait s’installaient dans son corps jusqu’à être partie intégrante de son corps. Elles n’étaient plus du tout synonymes d’amour. Il s’accrochait à elles uniquement parce qu’il ne savait pas trop comment s’en détacher.

Car si la mort y est partout, irriguant le récit de sa douleur, nous percutant de plein fouet quand elle ouvre dans l’intime (qui d’entre nous n’a jamais tenu contre soi l’objet du disparu, mammamouth en puissance ? Qui n’a jamais désiré de manière contradictoire ? Qui n’a jamais tenté une multitude de rites pour ne pas admettre l’impensable, quitte à perdre les relations aux autres ?) ou nous entrainant dans un cours accéléré des civilisations et de leurs défunts (le village devient ville, les pratiques funéraires évoluent de l’animisme de la rivière au temple, au cimetière), voire même nous subjuguant quand à la dernière phrase d’un chapitre un personnage majeur meurt d’une seule phrase, sans conséquence (et c’est sans doute le plus insupportable), l’odyssée minuscule du récit parvient à ne jamais être morbide ou mortifère.

– C’est juste quelqu’un qui me manque.

– Il est mort, lui aussi ?

– Ouais.

– Tu l’aimais ?

– Oui. Je l’aime.

Mano se demanda si c’était la première fois qu’il disait cela à haute voix. Il sentit la chose dans sa gorge sortir complètement. Il répéta ce qu’il venait de dire :

– Oui, j’aime Pepe énormément. Et il me manque.

Le fait de confesser son amour deux fois le lui fit paraître plus réel. Mano avait besoin qu’il soit réel.

– J’aime ma mère aussi, ajouta-t-il. Elle aussi me manque.

Douceur, intenable douceur. C’est cette douceur qui impressionne le plus, et ouvre la béance pour le lecteur : alors que tout pousse au glauque (et il est là, partout, puissant), le récit possède une forme de lumière étonnante, puissante, comme si au-delà de la forêt du deuil, se trouvait l’espoir.

Je tiens tant que je me réinvente, semble susurrer Schomburg. Et tant que je ne cède pas sous mon propre poids, je continue.

Dans cette dialectique que se niche toute la puissance apotropaïque d’un roman qui perpétuellement oscille, entre le conte, la fable, la parabole.

Il y a quelque chose de gluant, d’aqueux, dans le rapport aux genres, aux êtres, aux choses, aux désirs (les fluides y sont nombreux, excitants et bien souvent repoussants), aux formes, dans cette manière dont le récit se coule sans prévenir de l’un à l’autre.

- Un espace pour la mort et pour la vie.

Ce dé-cadrage, cette porosité se retrouve partout dans tous les éléments de l’univers : une religion qui se retrouve gangrénée par la sexualisation grâce à un confessionnal où les pénitents doivent se dénuder, un trou dans la poitrine des morts, physiquement, alors que c’est dans l’âme des vivants que leur disparition laisse une béance, les morts reviennent à la vie, les temporalités se mêlent, parfois même cohabitent à un rythme complètement absurde (des jours s’écoulent et le personnage n’a fait qu’un mètre), les fantômes des uns qui deviennent les désirs des autres, les noms qui se passent, jusqu’à réécrire l’histoire (qui est réellement le Boucher, à cet instant du récit ?)…

C’est, au fond, quand on cherche malgré tout les mots pour le dire, le récit d’un carnaval ou d’un Halloween, un dia de los muertos : une offrande à ceux en vie, un festival pour ceux qui partent. Avec des masques, des défilés de joies ou de peines, de l’outrance et de la poésie. Et dans son grotesque résonne nos propres gluances.

Elle s’élevait en centre-ville. Elle empestait et luisait. Personne à Tarteure n’aurait pu imaginer un tel éclat. Mais elle brillait comme un diamant – poilu et en décomposition, mais un diamant. Mathématiquement impeccable, des lignes nettes, structurellement saine, manifestement bâtie davantage par des artistes que par des personnes en deuil de leurs morts. La pyramide était superbe et intelligemment conçue – pas simplement un empilement de corps. La lune se reflétait sur chaque cadavre, dans chaque œil et sur chaque dent.

– Sa beauté est aveuglante, dit le nouveau postier.

Tous ceux de la file en provenance de Tarteure étaient subjugués par l’étrange beauté de la pyramide.

– On ne devrait jamais regarder directement quoi que ce soit d’aussi beau. Le simple fait de la regarder est un péché, s’écria Le Père Felipe par-dessus toutes les têtes.

Les hommes laissèrent le poids des corps des Humanitaires reposer sur le dessus de leurs cages et pleurèrent. Tout le monde était en pleurs.

C’était la taille de la pyramide, deux ou trois fois supérieure à ce que quiconque à Tarteure pouvait imaginer de plus fou, qui impressionnait le plus. Chacun regardait en face sa tristesse, ses morts, les êtres chers qu’il avait perdus. Le chagrin de chacun lui apparaissait sous forme de beauté. C’est cela qui les faisait tous pleurer lorsqu’ils contemplaient la pyramide, subjugués. Cela et puis son odeur, qui était au-delà de l’insupportable. La pyramide était un âcre coup de poing de la mort dans leurs yeux irrités.

Pas étonnant que Mano, enfant poétique de Schomburg, donne des « leçons de morts ». Dans son oscillation poétique, puissante, incroyable à la fois de maitrise et de cohérence, dans son génie littéraire et son sentiment d’être tout à la fois perdu et dans un endroit nouveau où on n’a jamais pu aller, Mammamouth est tout entier une leçon : celle de ce que peut la littérature face à l’indicible, ce que peuvent les mots, l’imaginaire et la poésie, face au deuil et à sa grande sœur, le désir.

« Je ne suis pas une petite fille, dit-elle. Et je n’ai pas peur de la mort, enculés. » : Il faut se couler dans sa douceur, sa douleur, son humour étrange, son refus obstiné de la noirceur tout en y restant chevillé, pour pouvoir, un bizarre et soyeux sourire aux lèvres, le refermer, les yeux embués de larmes et de joie, le cœur vide et plein d’une traversée unique et puissante.

Comme un souvenir. La maison n’était là que pour lui rappeler qu’il était né dans le présent, ce qui lui rappelait aussi qu’il mourrait dans le présent, que le passé et l’avenir ne pouvaient jamais être des endroits où stocker son amour et sa douleur.

Alors sous les mots, dans l’espace du poème, dans l’espace du récit, s’ouvre un endroit où le chagrin et la beauté pourraient co-exister.

Editions Chambon, 368 pages, 23 euros. En librairie déconfinée.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).