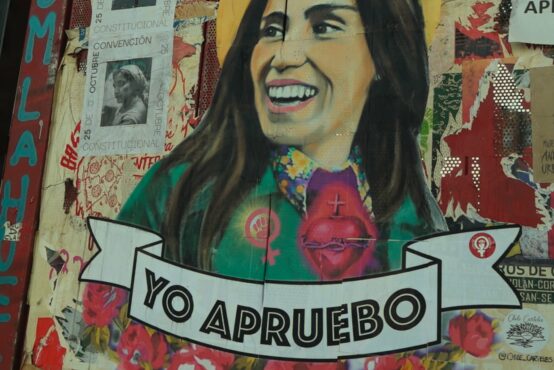

Le 4 septembre dernier, le rejet par référendum d’une nouvelle Constitution pour le Chili a marqué un coup d’arrêt dans le processus de révolution sociale du pays, débuté il y a de cela trois ans, en octobre 2019, par des manifestations gigantesques, constituées de plus d’un million de personnes. Initié à la suite d’une hausse du prix du ticket de métro, ce soulèvement populaire sans précédent a ensuite pris davantage d’ampleur pour aboutir à une revendication majeure : l’abandon de la Constitution rédigée en 1980 sous la dictature de Pinochet et la convocation d’une assemblée constituante chargée d’en construire une nouvelle. En octobre 2020, un premier référendum a entériné la volonté de la population d’en finir avec ce mode d’organisation politique héritée du régime militaire, et surtout, de rompre avec le modèle néolibéral qu’il sous-tend, responsable des nombreuses inégalités qui gangrènent la nation. Près de deux ans plus tard, le rejet d’une nouvelle Constitution, pensée pour garantir l’accès au logement, à l’éducation, à la santé, l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect de l’environnement et la reconnaissance des peuples indigènes, laisse le processus de transformation politique dans une incertitude qui ne pourra s’éclaircir que dans les mois à venir. C’est sur cet épisode historique inachevé que revient Patricio Guzman avec son nouveau documentaire, Mon pays imaginaire, plus de cinquante ans après le début de sa carrière, aux premières heures du mandat de Salvador Allende. D’ordinaire consacrée à l’élaboration et à la préservation d’une mémoire historique, notamment celle de la dictature, son œuvre se conjugue aujourd’hui au présent afin de prendre le pouls de la population chilienne, de son vécu comme de ses aspirations. Ce faisant, il parvient à rendre compte, avec ce mélange de lucidité et de délicatesse qui est le sien, du mouvement social historique qui anime son pays, ajoutant ainsi un nouvel édifice à son immense filmographie.

Copyright Pyramide Distribution

En ouvrant son film par les anciennes roches de la Cordillère des Andes devenues des pavés utilisés par les manifestants, le réalisateur reprend dès l’introduction son habituelle dialectique entre temps immémoriaux et histoire politique contemporaine, visant à révéler la continuité qui les lie. Dans son cinéma, les événements les plus récents dialoguent et se superposent aux époques les plus lointaines dans chaque parcelle du territoire chilien qui s’en fait l’écho. Le documentariste semble alors s’inscrire dans la lignée de sa fameuse trilogie des années 2010 – Nostalgie de la lumière (2010), Le Bouton de Nacre (2015) et La Cordillère des songes (2019) – d’autant plus qu’en filmant ces pierres en gros plan, il établit un lien avec ce dernier opus, consacré à cette célèbre chaîne de montagnes. Mais il s’agit en réalité de revenir sur cette forme passée pour mieux marquer sa rupture avec elle : ici il ne s’agit plus tant de faire œuvre de mémoire que d’établir la radiographie d’un soulèvement historique et des individus qui en sont les auteurs.

Copyright Pyramide Distribution

Finie l’entreprise archéologique, place à l’auscultation du temps présent. À quatre-vingts ans, le cinéaste retourne filmer dans la rue, se positionnant au cœur du conflit pour enregistrer les différentes formes de manifestations, qui deviennent ici les principaux événements du récit. De ces mouvements de protestations, Guzman extrait à chaque fois un personnage-témoin sur lequel il s’attarde le temps d’une séquence. Il s’agit toujours de femmes car il s’agit ici de souligner le caractère féministe de cette révolte, ce que vient souligner leurs discours qui se complètent dans un ensemble cohérent. Lors de ces entretiens, Guzman utilise toute sa science de metteur en scène en accordant toute son importance à un objet, à un détail, qui dévoilent, avec davantage de portée que les mots, l’histoire de ces protagonistes. Une fleur, une cagoule, l’attirail d’un ambulancier, un échiquier ou encore un œil mutilé sont autant d’éléments signifiants sur lesquels s’arrête l’appareil pour donner plus de relief à l’expérience de ces individus, aux raisons de leur combat. Le procédé rappelle celui à l’œuvre dans Le Cas Pinochet (2001) qui reposait en grande partie sur le récit face caméra des femmes victimes de la dictature avec leur part d’anecdotes et de gestes faussement anodins. Dans les deux cas, le cinéaste s’efface devant le sujet filmé pour lui redonner toute la dignité et l’écoute dont il a été privé.

Copyright Pyramide Distribution

Cet ancrage de la narration autour de ces deux actions principales – les manifestations et les témoignages – n’est pas sans limites et le film ne renoue pas avec la profondeur au souffle poétique des trois opus précédents. Mais qu’importe puisque l’enjeu est ailleurs, d’autant que cette évolution signale la capacité du documentariste à se renouveler. En témoigne son utilisation des drones, qui offrent plusieurs images saisissantes des rues de Santiago et des cortèges gigantesques qui les remplissent. Loin d’être une simple coquetterie, ces plans permettent de figurer la fracture propre au Chili entre un peuple affichant par sa réunion son désir de changements sociaux, et un pouvoir économique indifférent au sort des citoyens, incarné par ces grands buildings grisâtres et atones, visages du néolibéralisme dans tout ce qu’il a de plus déshumanisant. Une même vue aérienne se retrouve dans la dernière séquence pour dévoiler la foule immense venue écouter le discours de Gabriel Boric, le jeune président de trente-cinq nouvellement élu, faisant ainsi écho aux images d’archives de Salvador Allende visibles dans la scène d’ouverture. En les plaçant aux deux extrémités de la narration, l’écriture dresse un parallèle entre ces deux chefs d’Etat porteurs d’un profond espoir, tout en rappelant l’incertitude qui règne pour les temps à venir. Si le souvenir d’Allende apparaît comme toujours comme une douce nostalgie, de celle qui console avec mélancolie, Guzman tente cette fois-ci de le conjuguer au futur, de le transformer en une perspective d’avenir.

Notons pour finir que l’on retrouve avec bonheur la voix off si singulière du réalisateur, avec son timbre grave et son tempo d’une élégante lenteur. À travers ses mots, se dessine en creux le portrait d’un artiste qui regarde ce mouvement social avec un mélange d’espoir, d’étonnement et de prudence, se reprenant à rêver tout en sachant par expérience que les promesses d’un monde meilleur sont bien souvent effacées par les forces les plus réactionnaires. En attendant que tout ceci devienne un jour réalité, il reste à l’artiste, et à ses spectateurs, l’un des plus beaux pays imaginaires qui soient : son cinéma.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).