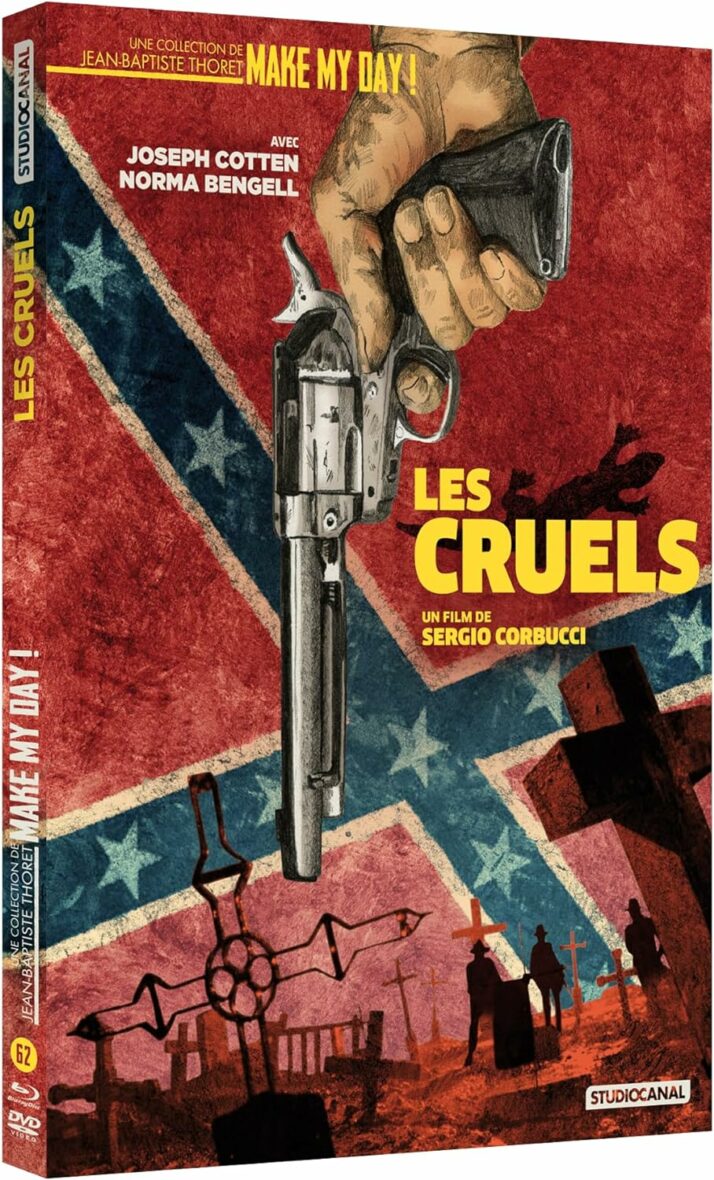

1964 fut une année charnière pour le western. Venu d’Italie, un cinéaste qui s’était jusque-là essayé au péplum vient tout juste de bousculer les codes du genre et de dynamiter la mythologie états-unienne de manière irréversible. Avec Pour une poignée de dollars, Sergio Leone impose une vision désenchantée et cynique du cowboy, entraînant dans son sillage une foule de suiveurs plus ou moins opportunistes et surtout, plus ou moins talentueux. Parmi ceux-là, se détachent deux figures ayant apporté à leur tour leurs obsessions personnelles : Sergio Sollima et Sergio Corbucci. Alors que le premier se lance dans la réalisation de sa trilogie politique (Le Dernier face à face, Colorado, Saludos Hombre), le second se pose en véritable stakhanoviste, enchaînant jusqu’à quatre longs-métrages au cours de l’année 1966, parmi lesquels Django et Navajo Joe. Le filon attire les producteurs transalpins qui multiplient les projets de manière industrielle, suivant un cahier des charges involontairement créé par Leone. En 67, Albert Band (de son vrai nom Alberto Antonini), également réalisateur occasionnel (J’enterre les vivants, Ghoulies II), plus tard derrière d’inoubliables « perles » de vidéoclub 90’s telles que Petshop, Dragonworld ou Prehysteria, engage Corbucci pour porter à l’écran un scénario qu’il a coécrit avec Ugo Liberatore et José Guiterrez Maesso (déjà sur le script de Django). Le metteur en scène, qui avait achevé le tournage de Massacre au Grand Canyon entamé par Band, s’empare de la commande et donne naissance à I Crudeli, un film pour le moins désarçonnant. On y suit Jonas, un ex-soldat Sudiste, qui ne peut se résoudre à accepter la victoire du Nord. Il établit un plan pour reformer l’armée confédérée en volant une importante somme d’argent à ses ennemis. En compagnie de ses fils Ben, Nat et Jeff, ils essayent de traverser le pays en dissimulant le magot dans un cercueil. Après Le Grand silence, c’est au tour des Cruels de rejoindre la collection Make My Day ! de Studiocanal, l’occasion parfaite pour se pencher sur cet opus à part dans la carrière de Corbucci.

Copyright Studiocanal.

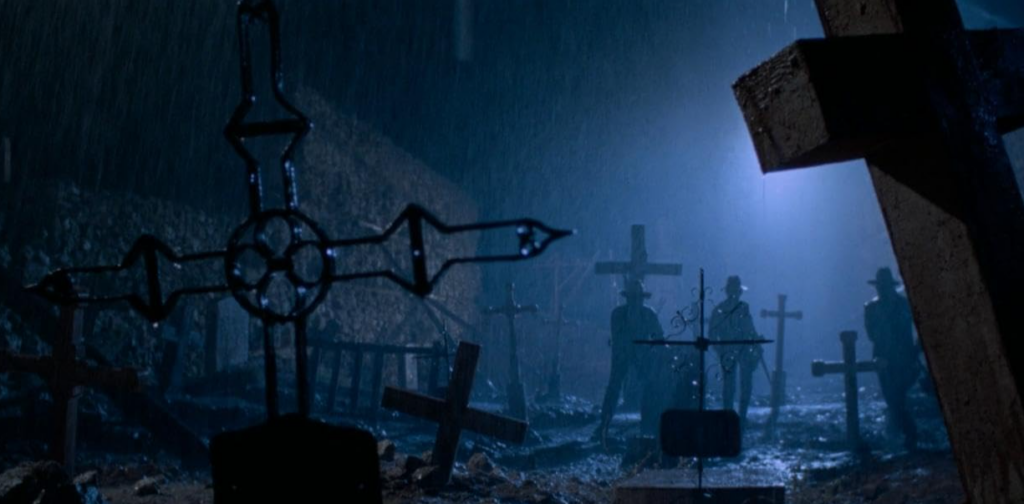

Ce qui frappe en premier lieu dans le long-métrage, c’est sa facture plus sage, moins baroque qu’à l’accoutumée, comme si le cinéaste cherchait une quelconque respectabilité en se lovant dans les codes du western américain. S’il met la pédale douce sur les outrances, il orchestre néanmoins toutes ses obsessions habituelles telles que ce rapport aux apparences, du guet-apens initial, à la complice qui se fait passer pour une femme endeuillée, en passant par ce meurtre perçu à travers un miroir. Tout n’est ici affaire que de faux-semblants. Le tout adopte presque les contours d’un film d’arnaque. La famille recrute une nouvelle complice, après que Kitty (María Martín), seul personnage haut en couleur renvoyant aux récits picaresques propres au genre transalpin, ne soit symboliquement éliminée. Malgré ses gros plans durant les moments de tension ou ces zooms brutaux lors des fusillades, la forme se met au diapason de la bande originale d’Ennio Morricone (sous le pseudonyme de Leo Nichols), qui délaisse son lyrisme habituel pour un score plus classique, évoquant les compositions de Dimitri Tiomkin. Dans son entretien présent en bonus, Olivier Père revient en détails sur l’iconoclasme de la démarche de Corbucci. Coincé entre Navajo Joe et Le Grand silence, Les Cruels demeure son œuvre la plus méconnue, à tel point qu’elle n’eut même pas droit à une sortie dans les salles françaises. Le réalisateur opte étonnamment pour une narration propre au road movie où chaque halte amène son lot de péripéties, d’une manière assez programmatique il faut l’admettre. Reconnaissons toutefois une certaine prise de risque et une faculté à s’écarter de l’univers de boue et de sang mis en place dans Django. Ici, le périple s’effectue au sein de paysages arides, indéfinis, jusqu’à finalement faire advenir l’emphase dans cette séquence pivot au cœur d’un cimetière par une nuit d’orage qui lorgne du côté du cinéma horrifique. Père remarque que ce voyage criminel devient également celui, plus métaphorique, qui relie le western américain à son cousin italien, de la rigueur d’un John Ford, aux excès de Sergio Leone.

Copyright Studiocanal.

Au centre du film il y a la figure de Jonas, patriarche sévère guidé par son rêve de refonder l’armée sudiste. Le choix de Joseph Cotten pour interpréter un personnage passéiste mû par ce désir de retourner à une idéologie mortifère, ambition que Jean-Baptiste Thoret rapproche très justement de la République de Salò, n’est pas anodine. L’acteur de Citizen Kane enchaîne alors les feuilletons télévisés et les séries B en Europe (un parcours pas si éloigné du Rick Dalton de Once Upon a Time… in Hollywood), loin de sa gloire passée. Celui qui retournera au genre dans le définitif La Porte du paradis campe un homme jusqu’au-boutiste, incapable d’accepter la reddition signée par le général Lee, et dont la croisade personnelle entraîne de graves conséquences, telle l’instauration de la loi martiale dans un village que le groupe traverse. Il arbore son uniforme de confédéré comme une relique du passé symboliquement tirée d’un cercueil, renvoi probable à un certain ancien soldat Yankee nommé Django. Contrairement à ce dernier et à d’autres héros de Corbucci tels que Sergei Kowalski dans El Mercenario, l’attrait pour l’argent n’est pas égoïste, seule Kitty tente de tirer profit de la situation, mais au service d’une « grande cause ». Le groupe l’emporte ici sur l’individualisme. Pourtant, nulle glorification du Sud et de ses valeurs ancestrales, comme ce put être le cas dans le cinéma américain, comme le rappelle Olivier Père, mais une vision tout en sarcasme de cet univers. Dans un final ironique, renvoyant à celui du Trésor de la Sierra Madre, les rêves de Jonas se trouvent remis en question de la plus inattendue des manières. Un relent anarchiste qui, s’il n’est pas étonnant de la part du metteur en scène (en témoigne le pasteur traître et couard de Django), renforce un regard délétère sur le monde, où les idéaux et les aspirations politiques sont pris avec méfiance. Comme le dit Ben en guise de conclusion « aucun drapeau ne vaut une vie ».

Copyright Studiocanal.

Ces trois frères qui accompagnent leur père dans sa croisade, charrient avec eux toute la dimension tragique des Cruels. Un plan précis résume à lui seul leurs relations. La fratrie est en train de prier, réunie autour de Jonas (prénom à la dimension biblique plus qu’évidente) dont le fusil en amorce occupe la majorité de l’écran. La violence et la foi (en un dieu, en une conception de la société américaine) réunissent les individus. Leurs diverses personnalités ne tendent a contrario qu’à faire exploser le groupe soudé dans une lutte fraternelle aux accents mythologiques à laquelle le patriarche ne peut qu’assister impuissant. Par pulsion, par avidité ou par amour, le trio éclate, emportant tous leurs proches dans leur chute. Jeff, interprété par Gino Pernice, vu entre autres dans Django, psychopathe violent et misogyne, n’est que la personnification de la brutalité ambiante, le cauchemar d’une Amérique bâtie dans le sang et les massacres. Ben (Julian Mateos), en quête d’émancipation, trouve dans la figure de Claire, une échappatoire à son cercle familial toxique et, par-dessus tout, à cette figure tutélaire trop imposante. L’autoportrait d’un cinéaste tentant de s’extraire difficilement de l’ombre de ses maîtres point en filigrane, renforçant ainsi la nature méta du long-métrage. La jeune femme, incarnée par l’actrice brésilienne Norma Bengell, apparue dans La Planète des vampires, se révèle le personnage le plus émouvant du film. À la fois forte, intelligente, capable de prendre de courageuses décisions que les hommes qui l’entourent n’auraient jamais envisagées, ses questionnements moraux guident le spectateur au milieu d’un récit foncièrement nihiliste. S’il n’est définitivement pas le meilleur western de Sergio Corbucci, I Crudeli a l’avantage d’ouvrir de nouveaux horizons pour son auteur tout en lui permettant de rendre un hommage sincère bien qu’irrévérencieux aux classiques du genre qui l’ont inspiré.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).