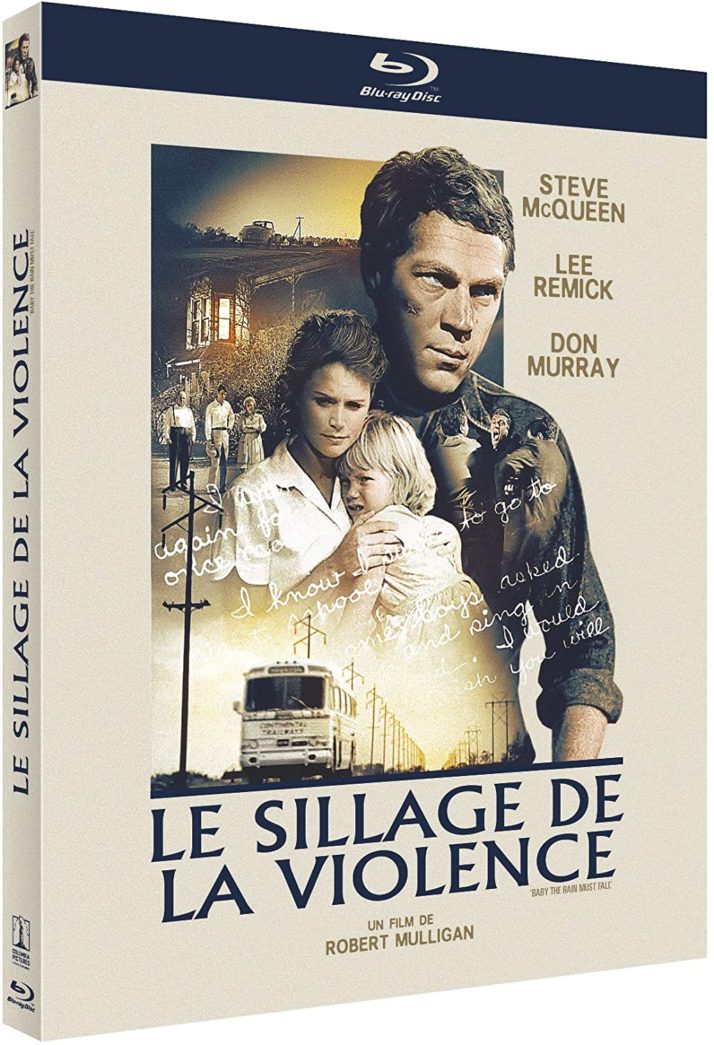

Robert Mulligan demeure un cinéaste à l’aura encore très confidentielle, en dépit de reprises régulières en salles (Une Certaine rencontre en 2018), ressorties vidéo (L’Autre en 2016) ou encore d’une rétrospective à la Cinémathèque Française il y a maintenant dix ans. Auteur d’une vingtaine de longs-métrages réalisés entre 1957 et 1991 (après avoir fait patiemment ses armes à la télévision au cours la décennie précédente), il laisse derrière lui une filmographie dense et éclectique. Sa huitième réalisation, Le Sillage de la violence (Baby The Rain Must Fall en version originale) revient dans l’actualité grâce à Rimini Editions, qui propose une copie restaurée sur supports Blu-Ray et DVD. Adaptée d’une pièce de théâtre, The Travelling Lady (1954), cette œuvre marque les retrouvailles de plusieurs talents. Tout d’abord celles entre le metteur en scène et le dramaturge Horton Foote, qui avait signé auparavant le script du plus gros succès et accessoirement du film le plus célébré de Mulligan, Du Silence et des Ombres (1962). Foote est à la fois auteur du texte originel et de son adaptation cinématographique. Il retrouve également celui qui sera son producteur à sept occasions, de 1957 à 1968, Alan J.Pakula, le futur réalisateur des Hommes du Président, ainsi qu’un acteur qu’il dirige pour la troisième fois (leur collaboration commence sur petit écran avec L’Ombre du doute en 1957), Steve McQueen. Ce dernier, devenu une vedette très populaire dès le début des années 60, à la faveur des Sept Mercenaires et de La Grande évasion, est alors en recherche d’une forme de reconnaissance critique. Si sur Une Certaine rencontre, il partageait l’affiche avec la déjà chevronnée Natalie Wood (La Fureur de vivre, La Prisonnière du désert, West Side Story), il croise ici une actrice émergente Lee Remick, nominée aux Oscars en 1962 pour son rôle dans Le Jour du vin et des roses de Blake Edwards. Georgette Thomas (Lee Remick) accompagnée sa fille Margaret Rose (Kimberley Block), se rend dans une petite ville du Texas pour y retrouver son époux Henry (Steve McQueen). Tout juste sorti de prison, il est décidé à se racheter une conduite et construire une nouvelle vie. Il met tout en œuvre pour subvenir aux besoins de sa famille : homme à tout faire le jour, chanteur dans une discothèque la nuit. Pourtant, son passé douloureux ne cesse de le rattraper…

Copyright Rimini Éditions 2020

En trois titres somme toute assez différents (The Travelling Lady, Le Sillage de la violence et Baby the Rain Must Fall) lesquels correspondent pourtant chacun à une facette du métrage, se tient la promesse d’une œuvre thématiquement riche. Le générique, composé par alternances de plans mouvants de routes et lignes blanches, puis de cadres fixes observant le mouvement d’un train, indique la notion de trajet. À son terme, il laisse se dévoiler les paysages (loin des grandes villes américaines), le moyen de transport (un bus) et en dernier lieu le visage de l’héroïne, la fameuse voyageuse. Dans l’unique supplément, un entretien fourni avec Nachiketas Wignesan (critique et enseignant en cinéma), on nous explique que l’un des principaux changements effectués entre la pièce et son adaptation cinématographique, est à chercher du coté du développement du rôle masculin, beaucoup plus en retrait initialement. Malgré cela, les plus attentifs, constateront qu’en dépit de son statut, le nom de Steve McQueen vient après celui de sa partenaire, Lee Remick. Elle campe une épouse aimante et attentionnée, venue chercher la stabilité familiale, première étape d’une vie meilleure pour elle mais surtout sa fille. La comédienne hérite d’une partition faussement limitée, où l’essentiel se joue dans les regards, magnifiquement captés par une mise en scène épurée et pudique, en quête de justesse vis-à-vis des personnages et de l’histoire. La forme, derrière ses apparats doux, met en exergue une vraie dureté qui semble s’abattre continuellement sur son héros. À l’image de son entrée en scène, précédée d’un fondu enchaîné (procédé utilisé à de nombreuses reprises) reliant le visage de Georgette à celui d’Henry, à un détail près, lourd de sens, une longue route, laquelle apparaît tel un immense obstacle entre eux. Si leurs corps se frôlent, ils ne peuvent se toucher que par un effet de montage, par un trucage. Une sensation d’impossible est déjà palpable dans ce récit de deux trajectoires animées par des intentions supposément complémentaires. Elles peinent à fusionner, à retrouver une alchimie passée, comme si quelque chose avait été définitivement brisé. Un sentiment de fatalité (une dimension tragique rappelant le théâtre de Tenessee Williams) s’était immiscé dès les premières minutes, à travers une discussion dans le bus avec une vieille dame aux propos contaminés par la peur et l’intolérance. The Land of opporturnity n’est qu’un mirage, tout le monde ne bénéficie pas des mêmes possibilités, la deuxième chance paraît interdite. Henry n’a pas le droit de changer, ses efforts sont constamment remis en cause, moqués voire mêmes méprisés. Il vit dans un sursis permanent, où exception faite de sa femme et de sa fille, sa rechute est patiemment attendue.

Copyright Rimini Éditions 2020

Est-il violent par nature ou parce que constamment ramené à un acte pour lequel il a été condamné ? Le Sillage de la violence du titre français, tend à illustrer cet environnement hostile (criminel à sa manière) qui l’a désigné en tant que coupable à vie et cela presque depuis l’enfance. Rode en permanence le spectre de la terrifiante Miss Kate qui l’a autrefois élevé avant de se porter garante de sa libération sur parole. Ce personnage omniprésent sans quasiment jamais apparaître à l’écran, vit reclus dans une immense maison aux contours gothiques, amenant parfois le film à effleurer une imagerie héritée du cinéma de genre dénotant avec le classicisme en vigueur. Vieille femme sévère et sans pitié, elle semble tout droit d’un film d’horreur, telle une créature maléfique à l’emprise durable. Elle teinte le récit d’une dimension cauchemardesque qui rejaillit régulièrement, quand le bonheur semble s’approcher d’un peu trop près. Le temps de l’innocence n’est pour Henry qu’un souvenir lointain et douloureux qu’il désire épargner à son propre enfant. L’observation d’un monde rude et injuste, via un regard en plein éveil qu’il convient tant bien que mal de préserver, rejoint l’un des fils conducteurs de l’œuvre de Mulligan, déjà au cœur de sa précédente collaboration avec Horton Foote. Libre mais prisonnier de son passé, il reste au protagoniste la musique en guise d’exécutoire et espoir de perspectives plus heureuses. La dimension émancipatrice de l’art s’exprime jusque dans le changement de registre de jeu qu’adopte Steve McQueen lors des séquences musicales. D’une grande sobriété, il devient subitement très expressif, habité, possédé, comme une sorte de transe. Il peut lors de ces courts instants enfin se laisser aller et oublier l’étouffante pression extérieure. Paradoxalement, cette porte de sortie a une face sombre, elle le rapproche de l’alcool et des bagarres, d’une violence à laquelle il tente d’échapper. Ainsi, le meilleur côtoie flirte toujours avec le pire. Baby the Rain Must Fall, chanson phare de son répertoire country constitue l’une des touches de douceur nécessaire. Le morceau accompagne notamment l’une des plus belles scènes du film, un moment de complicité familiale, où Henry plante un margousier avec l’aide de sa fille, sous les yeux de Georgette. Hors du temps, cette séquence réunit enfin les personnages autour d’une « construction » commune, d’un épisode fédérateur et collectif. Dans son entretien Nachiketas Wignesan, nous apprend que l’enfance d’Henry peut faire écho à celle difficile de McQueen, abandonné par sa mère à sa naissance, en plus de n’avoir connu son propre père. Soudain, l’idée d’une catharsis par l’art épouse un autre dessein intimiste. Loin des rôles qui contribueront à sa renommée et à sa popularité, l’acteur apparaît alors à nu, totalement vulnérable. Il livre l’une de ses interprétations les plus émouvantes quelques années avant le chef-d’œuvre Papillon, sommet possible de sa carrière. Drame dense et subtil, Le Sillage de la violence, émeut dans un mélange de simplicité feinte et délicatesse brutale.

Copyright Rimini Éditions 2020

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).