L’usine. A la manière du château d’un certain K., elle polarise toutes les vies de la région. Semblant s’étendre à perte de vue, d’un côté et l’autre de la rivière, produisant on ne sait quoi depuis on ne sait quand, c’est une ville dans la ville, une ville dans la vie.

C’est dans ce lieu étrange, aux contours incertains malgré les murs stricts, que seront embauchés trois personnages : Yoshiko Ushiyama, jeune diplomée à qui on a fait miroiter un CDD pour la faire finir contractuelle en déchiqueteuse, Yoghi Furufué, jeune scientifique chargé d’étudier les mousses qui se développent pour envisager une végétalisation des toits qui, l’apprend-on plus tard, sera finalement faite sans le prévenir par une entreprise extérieure.

Et il y a le troisième larron, chargé comme dans un monde orwellien de corriger des texte bourrés de fautes évidentes qui reviennent en V2 encore plus chargés, jusqu’à l’absurde.

Dans ce monde qu’on imagine (tant les mots se teintent et s’échappent avec l’expérience de lecture, à tel point que l’on ne saura plus vraiment si on l’a lu ou rêvé, nous le verrons) perpétuellement gris, on s’ennuie dans l’absurde, on enchaine les postes et on recherche des repas dans des restaurants dont on semble ne jamais mesurer réellement la distance. Avec les années et au fil des sauts de narration, on s’obsède pour les ragondins et les cormorans noirs, qui immobiles hantent les rives, se reproduisant sans jamais pondre. Et on vieillit.

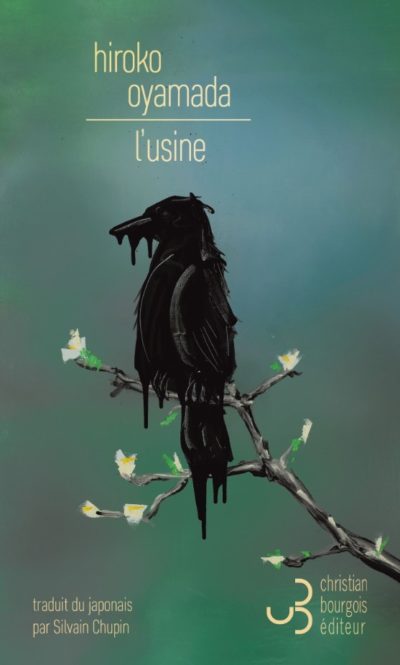

C’est à ce récite ouaté, quasiment statique, que nous invite la jeune prodige Hiroko Oyamada (couronnée du prix Akutagawa en 2014 pour « Ana » (Le trou), non traduit) au sein de L’usine, tout juste paru, dans une traduction puissante de Silvain Chupin, chez les impeccables Christian Bourgois qui semblent tracer de plus en plus le sillon exigent et stimulant d’une maison orientée vers la force de narration et ses formes.

- Rien ne bouge, quand arrive Goto ?

Un récit sans violence, mais où on percoit dès les premières pages et actes qu’à chacun sa place, et sans forcément là où il l’a décidé : de la tenue trop habillée de la déchiqueteuse au chercheur assigné à résidence, des faux-semblants de politesse à l’ignorance crasse et muette des autres humains, quelque chose vibre, sous le terreau d’une narration qui déjà semble se déliter.

À ma surprise, j’ai terminé en une heure le petit fascicule sur la santé mentale et j’ai enchaîné avec une sortie papier de trois pages format A3. Il s’agit du plan d’une machine dont l’usage m’échappe, avec des mots et des phrases en anglais. Dans la même enveloppe se trouvaient une sorte de manuel agrafé en japonais, indiquant sans doute le nom des pièces et les instructions, ainsi que, sur une feuille, un tableau de termes japonais avec leurs équivalents anglais. À l’intérieur du manuel agrafé, j’ai trouvé le même plan, avec cette fois le nom des pièces et les instructions en japonais. J’ai supposé que je devais vérifier que l’anglais était correctement traduit en japonais sur le plan. Sur la couverture, le manuel japonais porte le titre : « EO-1987POGI MANUEL OPÉRATOIRE 16e éd. », accompagné de la photographie d’un globe terrestre. Pourtant, ce n’est clairement pas un manuel sur les globes terrestres, et j’ai beau le lire, je ne saurais dire de quelle machine il est question.

On pourrait reprocher au roman sa mécanicité, qui semble lutter entre réalisme et réalisme magique, regretter aussi que de son présupposé kafkaien, il retire toute la tension d’angoisse.

- Pré-sens/Ab-sens

C’est pourtant le cœur même de son récit : celui d’un gigantesque bore-out.

Je n’ai pas la tête à travailler, mais quelle importance ? Mon travail est si simple que ça ne change pas grand-chose. (Quand j’y pense, l’Usine est folle de payer quelqu’un pour ça. Elle ferait mieux d’automatiser le processus.) Néanmoins, si j’ai trop l’esprit ailleurs, ça devient encore plus dur. Je me mets à cogiter : moi et le travail, moi et l’Usine, moi et la société, c’est comme si ça ne se connectait pas, quelque chose d’infime qui nous sépare, on se touche et pourtant on ne s’en rend pas compte… Qu’est-ce que je fabrique ? Plus de vingt ans que je suis sur cette planète, et pourtant je suis incapable de parler correctement, ou de faire mieux qu’un travail qui pourrait être confié à un robot. Je n’actionne pas les déchiqueteuses, je les assiste. Je travaille, mais j’ai l’impression de ne pas mériter l’argent que je gagne et grâce auquel on me permet de vivre. Le matin, c’est comme si le temps ne passait pas du tout, même si la pendule au mur dit qu’il y a trois heures que je suis au travail.

Etrange et troublante lecture que celle du roman alors, qui prend le parti de cette stérilité, mécanisant ses phrases (un geste, un autre) et ses chapitres jusqu’à l’absurde, enserrant dans un carcan aussi bien sociétal qu’intime (les codes des relations humaines et amoureuses lors de la rencontre du pont), éteignant et étreignant ses pages jusqu’à l’inutilité.

Bizarre, les choses dont je me souviens. J’efface la photo.

Dans sa fantomatique vapeur becketienne, page après page, le texte tout entier, à la manière de ses textes corrigés et corrigeables, devient une grande machine à rien : aucun des éléments n’y est un signifiant, qu’ils soient personnages, actions, environnement, narration, et ils ne pourraient être qu’effet de style.

- Les maux.

En outre, si vous utilisez d’autres produits de notre entreprise que ceux décrits ci-dessus et que quelque chose vous préoccupe (le produit émet de la fumée, fait du bruit, a un goût différent, plusieurs sont collés ensemble et ne peuvent être détachés, etc.), n’hésitez pas à vous adresser à notre distributeur le plus proche. Des contrôles/réparations seront également effectués sur les produits ne faisant pas l’objet d’un rappel. Nous vous prions sincèrement de nous accuser pour les inconvénients occasionnés. Tous les employés et administrateurs de notre entreprise, à commencer par notre nouveau président-directeur général, travaillent d’arrache-cœur à l’amélioration de nos produits. Nous espérons que vous nous garderez votre confiance, et alors comment ça va ça va ? Sur la carte de droite, les problèmes constitutionnels du grand empire du nord du Japon transforment en acide sulfurique notamment la production et la consommation des pays industrialisés, utilise un logiciel de partage de fichiers permanganaté, le cas régime hérité de l’accusatif latin, entre parenthèses le protocole de Kyôto est entré en vigueur en 2005. Je suis seul en ce moment. Mon petit frère a eu son diplôme de cosmétiqueù$$ dans les plantations de nombreux Noirs…

Cette destruction progressive du sens contamine très vite, et de façon trouble, la forme même du récit : ainsi, au sein d’un bloc pourtant habituellement rassurant du chapitre ou du paragraphe, il n’est pas rare que le texte saute brutalement de temporalité, continuant la phrase suivante deux jours plus tôt, ou cinq ans plus tard, évoquant des visites passées qui ne se dévoileront que plus tard dans le récit, un parcours découverte organisé depuis dix ans quand l’embauche effective de Furufué n’aura lieu que 3 pages plus loin, etc, quand Oyamada ne change carrément pas de personnage sans nous prévenir.

Les mots y glissent, de lapsus en incompréhension, les séquences même mélangent les espaces, entre restaurant et bureau, sans retour à la ligne.

Forme et fond, mécanicité qui sont comme le soubassement de la logique progressivement à l’œuvre : celle d’une déconstruction du réel et de sa perception, passant par une réification totale des individus (au fond, si même la narration peut passer de l’un à l’autre sans prévenir le lecteur, que valent-ils ?).

Sur la première feuille de papier machine est imprimée la couverture du manuel. Ensuite, sur la deuxième figurent en vis-à-vis le sommaire et le texte principal. Des marges sont aménagées tout autour, sans doute pour qu’on puisse y écrire des commentaires. La couverture ne me semblant pas présenter d’erreur, je passe à la page suivante. Immédiatement, je vois que les numéros de page du sommaire clochent. À partir du chapitre 2, tous les chapitres commencent page 17. L’emplacement des points de suite est également bizarre. Je barre les 17 et écris les numéros de page qui correspondent. Ce genre de travail, avec quelques explications, même un collégien pourrait le faire. N’y aurait-il pas au moins un poste mieux adapté à mes compétences ?

Sous l’angoisse existentielle (mais les deux peuvent-ils être déliés ?) se cache alors une logique hautement politique. D’où ce travail à l’œuvre dans tout le récit autour du rebut et du déchet : les déchiqueteuses (et donc les papiers à jeter), les mousses qui rongent les murs, les corrections de textes inutiles.

Une fois habitué aux cloisons, j’en suis même venu à me dire qu’elles étaient bien commodes

Enchanté et dérouté, emporté dans cette forme qui semble ne jamais vibrer en surface, perdu par un auteur à la maitrise hallucinante, qui joue de pièges et de rebonds, le lecteur entame la même danse et la même transe que les personnages. Le sens est là, sous nos yeux (et même depuis l’incipit), mais ne semble que se déliter, se déformer, s’échapper. Et on reste, on lit, on continue, on ne comprend pas pourquoi ni bien comment. Le gris devient notre environnement.

Et ainsi, en faisant osciller le récit de sa troublante vibration, L’Usine fait vaciller, presque en mineur, les marges de la fiction. Quelle est la place de soi dans le monde et dans le récit, qu’il soit fictionnel (le roman et son lecteur), politique, sociétal ? Quelle sens à une société et une vie où le désir n’obéissent qu’à la logique folle d’une machine dont on n’interroge même plus le soubassement ? Qui est encore humain ?

Je m’en suis aperçu en ouvrant les yeux. Je croyais être en train de lire un texte absolument incompréhensible, mais en fait c’était moi qui dormais. À peine avais-je le temps de me dire que j’avais sommeil, que je m’assoupissais. Et apparemment il m’arrivait même de rêver. J’avais encore les ombres de choses noires devant les yeux.

Au bord de l’eau grisâtre qui s’écoule dans on ne sait quel sens (joli lapsus), pris dans la brume de l’Usine, nous sommes tous des ragondins et des cormorans.

Editions Christian Bourgois, 192 pages, 18.50 euros. En commerce essentiel.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).