© Copyright Universal Pictures International France

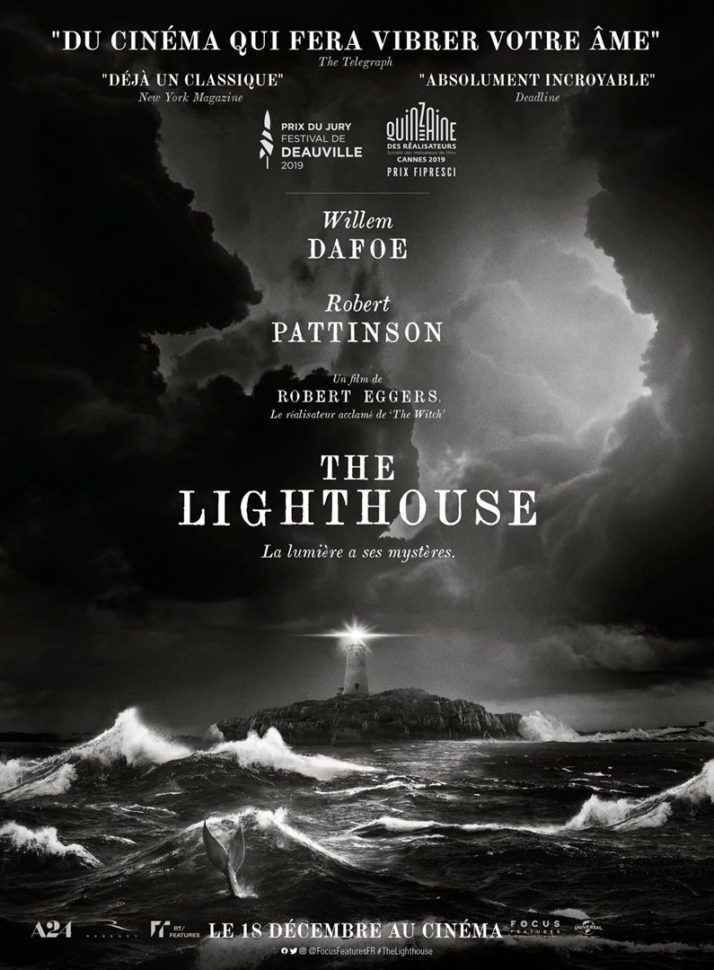

Trois noms ont marqué la fin des années 2010 en développant des films exigeants, plastiques ou politiques, ravivant le spectre d’un cinéma de genre que l’on pensait aujourd’hui éteint, il s’agit d’Ari Aster (Hérédité, Midsommar), Jordan Peele (Get Out, Us) et Robert Eggers. C’est en 2016 (après un passage remarqué en festival l’année précédente) que ce dernier fait son entrée dans le cinéma d’horreur en signant son premier long-métrage, The VVitch, manifeste féministe, brutal et ésotérique dont l’esthétique somptueuse (superbe photographie de Jarin Blaschke) renvoie autant à la peinture flamande de la Renaissance qu’aux paysagistes anglais du XIXème Siècle. Le film reçoit un accueil critique très favorable et le réalisateur enchaîne sur un nouveau projet inspiré de divers récits de marins et d’écrits d’Herman Melville : The Lighthouse. On y suit les mésaventures du jeune Ephraim Winslow (Robert Pattinson) obligé de cohabiter avec Thomas Wake (Willem Dafoe), vieux loup de mer, dans un phare isolé, alors que la folie s’installe et que des phénomènes étranges font leur apparition…

© Copyright Universal Pictures International France

The Lighthouse digère et réinvente ses sources d’inspiration. Mêlant aussi bien les expériences filmiques et la mise en abyme du cinéma chères à Guy Maddin, la paranoïa en lieu clos de Roman Polanski (Répulsion en tête) ou encore le séminal En quatrième vitesse et son final cryptique (difficile de ne pas songer à la boîte de Pandore du film de Robert Aldrich lors d’une séquence tardive), le cinéaste ne limite pourtant pas ses influences au septième art. Tel un vampire esthète et cultivé, il nourrit son film de littérature, Melville évidemment, mais aussi Lovecraft ou Poe à travers la déstructuration narrative, l’absence de logique, et cette sensation prégnante de perdre pied peu à peu. À l’auteur de L’Appel de Cthulhu (voire même à sa relecture graphique par Alberto Breccia) il emprunte la poésie abstraite, cet indicible, ces secrets infinis que chacun emporte avec lui, les monstres dans l’ombre (ou au dernier étage d’un phare) et autres « rôdeurs devant le seuil ». Sublimé par un splendide noir et blanc (signé Blaschke, encore une fois) renvoyant au cinéma muet de Murnau (Eggers a un temps été rattaché à un projet de remake de Nosferatu), le métrage bénéficie également de la bande-originale stridente et dissonante de Mark Korven (déjà à la baguette sur The VVitch) renforçant la sensation d’œuvre d’épouvante expérimentale, presque d’installation d’art contemporain. Le choix d’un format carré 4/3 et non d’un panoramique (malgré les nombreux plans de paysages) renvoie autant à la rectitude du phare qu’à la sensation de claustrophobie, en enfermant les personnages dans une « boîte », cadre confiné de leur lieu de vie. Paradoxalement ce choix de format n’empêche pas le réalisateur de tout faire advenir à l’image, excluant de fait le hors-champ, à l’exception de la mystérieuse lumière et des rites pratiqués par Thomas. De rituels il est évidemment question dans le long-métrage, qui puise à la fois dans le paganisme (la lumière déifiée) et dans la mythologie gréco-latine, à travers les figures invoquées de Poséidon, Triton, les sirènes et Prométhée. La lueur du phare demeure (à l’image du film) à jamais masquée, proscrite, telle le feu prométhéen, et quiconque s’en approche ou tente de saisir son éclat se retrouve puni et banni (en témoigne la dernière et saisissante image). L’arrivée du bateau sortant de nulle part qui ouvre le film évoque, au travers de son brouillard opaque, la traversée funeste du Styx. L’île, endroit à part, hors monde, hors temps serait une représentation des Enfers, du Tartare. Ces références et clins d’œil ne pourraient être qu’un étalage prétentieux de la culture de l’auteur s’ils n’étaient véritablement incarnés par Willem Dafoe et Robert Pattinson donnant littéralement corps au film. Ce dernier, bien loin de ses débuts vampiriques de sinistre mémoire se construit une filmographie riche et passionnante, offrant même sa meilleure performance depuis un autre grand film de l’absurde, un En attendant Godot dans le bush australien : The Rover de David Michôd. Aux côtés d’un Dafoe, cabotin en diable, il campe un simple mousse venu pour un petit boulot qui se mue peu à peu en quête métaphysique de sens (la lumière) dans un univers (l’île) qui s’en retrouve dépourvu.

© Copyright Universal Pictures International France

Dans un univers nonsensique, les premières victimes étant les mots, ceux-ci se retrouvent vidés de toute signification. Dans un premier temps, les personnages ne sont pas nommés, le héros reste mutique, puis, lorsqu’il prend enfin la parole, c’est pour falsifier la vérité, dévoiler une fausse identité. On passe alors de l’incommunicabilité totale à un trop-plein absurde, à l’image de Thomas Wake qui se perd dans sa prière aux dieux de la mer, une logorrhée répétée inlassablement tel un mantra, jusqu’à en perdre toute logique. Le « logos » ayant été éliminé de l’équation, le chaos des pulsions mène la danse, qu’elles soient violentes ou sexuelles. Ainsi, une tentative de baiser se transforme en combat à mains nues avant de se changer en un fou rire nerveux et incontrôlable. Le long-métrage mériterait d’être étudié pour tous les fantasmes homosexuels refoulés qu’il exprime. Le corps (motif central du film), quand il n’est pas évoqué de la manière la plus triviale possible (urine, sperme, vomi et autres matières visqueuses et séminales renvoyant à l’indicible lovecraftien) défie toute logique. À l’instar de cette scène où un homme ayant marqué le passé d’Ephraim change d’apparence jusqu’à devenir une sirène dénudée et désirable avant de se muer en un Willem Dafoe revêtant les attributs divins de Triton. Les apparences sont interchangeables et dans la folie ambiante, une mouette se révèle l’esprit d’un marin mort, une minuscule figurine de terre cuite devient un motif de fantasme masturbatoire. La violence physique, quand elle n’est pas sublimée (un plan rend directement hommage à la statuaire guerrière hellénistique), est banalisée, comme un simple exutoire au morne quotidien, l’alcool désagrégeant la vitalité et l’esprit. Si The VVitch se doublait d’un propos puissant et féministe, The Lighthouse se concentre sur la folie pure, invitant le spectateur à se perdre dans ses méandres. Or, Eggers, se révèle définitivement être un cinéaste du glissement imperceptible, du tangible vers les ténèbres et son héros n’en prend conscience que trop tard. Le fantasme a aspiré le prosaïque et les rapports humains trahissent un retour à la sueur, au primitif, à la victoire du « ça » sur le « surmoi ». On y retrouve ce sens de l’hystérie, du passage d’une logique encore rassurante à un chaos terrifiant qui a avalé le réel et laisse l’humain dans le gouffre, l’enfer. Le récit tout entier est dédié à la perte de sens. Ainsi, après quelques scènes où les visions du personnage de Pattinson sont suivies de son réveil (montage rassurant, faisant des passages oniriques, de simples rêves), la temporalité se trouble, elle n’a plus de prise sur le montage qui finit de brouiller les pistes, les frontières entre cauchemars et réalité, conscient et inconscient s’estompent. Ironie du phare qui est censé être une balise immuable qui guide, et qui, ici, fait perdre la raison. La lumière devenant la baleine blanche des personnages (dont l’un fait une référence explicite au capitaine Achab), leur quête d’absolu au milieu du désordre et d’absurde. Certaines correspondances visuelles assez fortes, et souvent drôles, font mouche, à l’instar du parallélisme phallique entre le phare et l’onanisme du protagoniste. Si son prédécesseur voyait la cellule familiale glisser progressivement vers l’aliénation, progressivement et jusqu’à l’apogée, The Lighthouse, jette directement dans l’insoutenable sentiment de ne plus rien maîtriser. Dans The VVitch comme dans ce dernier, la claustrophobie du décor provoque la folie humaine en huis clos extérieur, renvoyant aux grands films insulaires tels L’Heure du loup de Bergman et Cul-de-sac de Polanski, une forme de théâtre de l’absurde à la Beckett (ou Buzzati et Le Désert des tartares). Cette terrifiante disparition du sens constitue l’essence même du film, contaminant le discours comme la forme. Ici, on n’attend même plus désespérément Godot, mais plutôt une délivrance, sans trop savoir si elle adviendra et à quoi elle correspondra. Au vide, au néant de toutes choses, probablement.

© Copyright Universal Pictures International France

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).