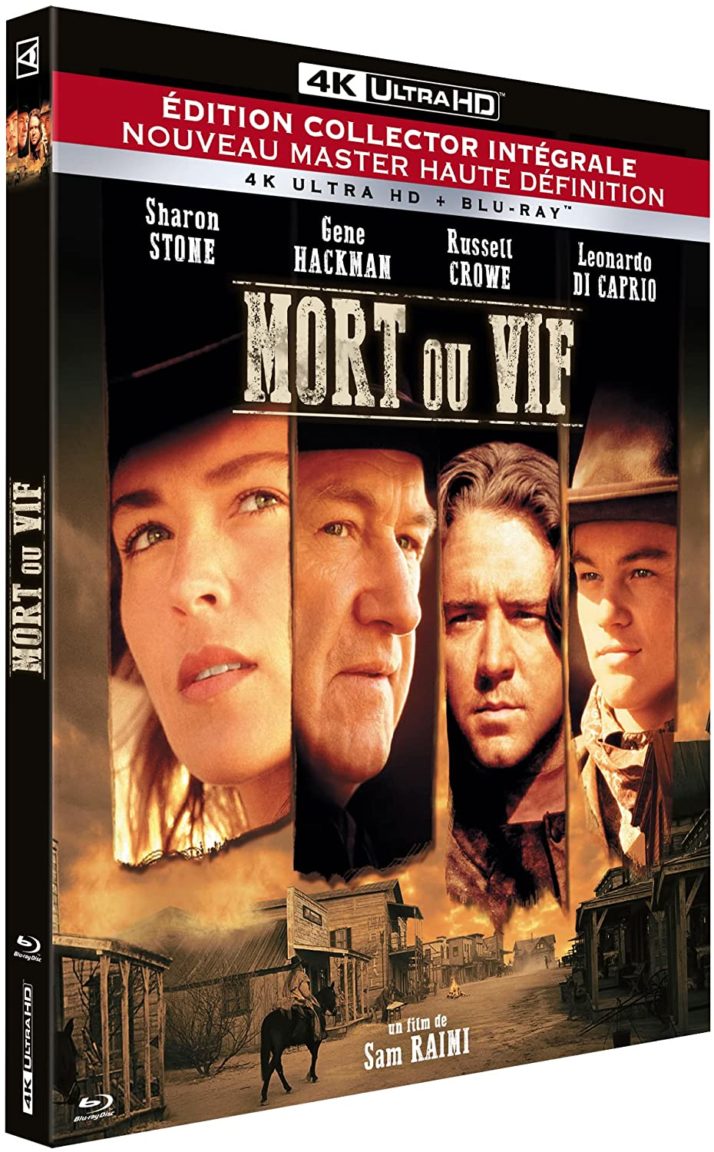

Rares sont les réalisateurs à mettre d’accord les amateurs d’horreur indé et les fans de super-héros, à avoir collaboré avec les frères Coen tout en étant propulsé à la tête d’un blockbuster Disney ou Marvel : Sam Raimi est l’un de ceux à avoir réussi cet exploit. Du tournage semi-amateur de Evil Dead premier du nom, au carton historique et précurseur de sa trilogie Spider-Man, l’homme connut pourtant des succès divers et variés. Après avoir signé L’Armée des ténèbres en 1993, troisième volet des aventures d’Ash Williams, il est approché par Sony pour mettre en scène un script du Britannique Simon Moore, réalisateur en 91 de Faute de preuves, un thriller avec Liam Neeson. Intitulé Mort ou vif, le film se pose en pur western respectueux de la tradition et des codes du genre. On y découvre la petite ville de Redemption, dirigée par le tyran John Herod (Gene Hackman), où se tient chaque année un tournoi de duels à mort à l’issue duquel la somme de 123.000 dollars est promise au meilleur tireur. Jusque-là, le despote a toujours empoché la récompense lui-même. Mais lorsque Ellen (Sharon Stone), une mystérieuse inconnue, déclare vouloir participer à la compétition, les événements prennent une tournure inattendue… Le but pour le studio est alors de tirer profit de l’engouement suscité par Danse avec les loups, puis Impitoyable, et ce dernier mise pas moins de 32 millions de dollars sur le projet. Plus gros budget confié au cinéaste alors (il a mis un pied dans la superproduction avec Darkman, mais à une moindre échelle), il voit le scénario être retouché à de nombreuses reprises. C’est d’abord John Sayles – à la plume sur Piranhas ou Hurlements – qui s’en charge, avant que Joss Whedon n’interviennent en qualité de script doctor pour remodeler le final. Malgré toutes les forces en présence, le film est un échec commercial (il ne rapporte que 47 millions à travers le monde) et critique, reléguant le réalisateur à des longs-métrages plus modestes et marquant l’arrêt brutal du néo-western des 90’s. Pourtant, The Quick and the Dead (de son titre original) a été réhabilité au fil des années dans le cœur des cinéphiles. Ses partis pris formels, qui en avaient décontenancé plus d’un lors de sa sortie, sont aujourd’hui reconnus comme partie intégrante de la Raimi’s touch. L’Atelier d’Image a décidé de rendre ses lettres de noblesse à cet objet filmique hors normes et sort une édition Blu-Ray 4K, remplie de bonus revenant sur sa genèse et sa réception pour le moins houleuse.

(© Copyright L’Atelier d’images)

Bien que l’auteur de Evil Dead ait eu tout loisir d’imposer sa patte graphique, Mort ou vif est avant tout un film de producteur…ou plutôt de productrice. Suite au succès de Basic Instinct, Sharon Stone devient une superstar, et Sony lui confie dès 1993 les manettes d’un film dont elle sera également la tête d’affiche. Elle jette son dévolu sur le scénario de Moore et contacte Sam Raimi après avoir été bluffée par L’Armée des ténèbres. Le cinéaste est le premier surpris de cette proposition mais, séduit par l’idée de poser sa caméra au far west, accepte finalement. Durant la phase de production du long-métrage, l’actrice enchaîne les déconvenues critiques. Sliver et L’Expert, thriller d’action dans lequel elle côtoie Sylvester Stallone, multiplient les Razzie Awards. Avant que sa hype ne chute définitivement – l’histoire prouvera que la comédienne est finalement passée à côté de la carrière qui lui était promise -, elle décide de s’entourer d’un casting inattendu qu’elle a elle-même sélectionné, parfois en tenant tête à la major. Alors que les décideurs ont des vues sur sur Matt Damon pour incarner le Kid, elle insiste pour que ce soit le tout jeune Leonardo DiCaprio qui soit engagé. S’opposant à la volonté du studio, elle va jusqu’à payer de sa poche la moitié du salaire de l’acteur. Déjà remarqué pour Blessures secrètes et Gilbert Grape (pour lequel il est nommé à l’Oscar du meilleur second rôle), DiCaprio étrenne ici son statut de séducteur à la belle gueule, comme en témoigne ce passage très drôle où il se fraye un chemin parmi des adoratrices en pâmoison. Pour camper le révérend Cort, Stone choisit Russel Crowe, qu’elle a découvert dans Romper Stomper. Elle parvient à imposer cet Australien inconnu, dont ce sera le premier film hollywoodien, deux ans avant qu’il se révèle aux yeux du grand public dans L.A. Confidential. Dans le rôle d’Ellen, héroïne mutique en quête de vengeance, la vedette se glisse dans les habits de grandes figures incarnées avant elle par Clint Eastwood ou Charles Bronson. Consciente de son sex-appeal et de l’image fantasmatique qui lui colle à la peau, elle jongle entre hypersexualisation (ses poses lascives…en santiags) et attitude badass. Mieux encore, cette « Femme sans nom », qui quitte la ville sitôt sa quête accomplie, se joue des mâles, désamorce les nombreux sous-entendus grivois et assume ses désirs, à l’instar de cette séquence d’ébats avec Cort, censurée du montage américain. C’est d’ailleurs ce dernier qui l’appelle pour la première fois par son prénom, humanisant enfin la figure mystérieuse de la cowgirl solitaire. La flingueuse taiseuse et charismatique, telle qu’elle apparaît lors de l’introduction, laisse sa place à une femme qui tente de se reconstruire. De même, une scène de séduction entre la protagoniste et Herod prend une tournure tout à fait inattendue, qui rompt avec l’image de femme fatale et sensuelle qu’entretient alors l’interprète de Catherine Tramell.

(© Copyright L’Atelier d’images)

L’une des forces de Mort ou vif est de ne jamais se placer au-dessus des codes et des tropes qu’il aborde, mais de les traiter, au contraire, avec déférence. L’étranger mystérieux, le croque-mort, le maître tyrannique de la ville, toutes les grandes figures sont ici présentes. Dans son interview présente en bonus, Simon Moore revient sur l’ironie de voir un genre typiquement américain, interprété par un Anglais, lui-même inspiré par des cinéastes italiens. Le film ne cesse de payer son tribut au western spaghetti et à Sergio Leone en particulier. Dès son plan d’introduction, qui voit un cavalier traverser une plaine aride en plan large, avant qu’un mouvement de caméra ne dévoile un homme en train de creuser, accompagné par la musique, très influencée par Ennio Morricone, d’Alan Silvestri, Raimi n’a de cesse de raviver l’esprit du maestro transalpin. Avec Pour une poignée de dollars comme inspiration principale (le stratagème de l’héroïne qui passe pour morte renvoie à l’armure de L’Homme sans nom), le long-métrage multiplie les clins d’œil au cinéaste, de l’apparition de Woody Strode (véritable trait d’union entre John Ford et Leone), dans son dernier rôle, à un Sergent Cantrell (interprété par Keith David), écho évident au colonel Mortimer. Ce dernier se pose en exemple parfait de la noirceur profonde du script camouflée derrière le vernis de l’hommage cinématographique. Sous ses atours fun et parfois répétitif, le tournoi du meilleur tireur est surtout l’occasion pour les personnages de régler un conflit intérieur. Les duels s’enchaînent mais les enjeux changent à chaque fois : Cantrell est engagé par les habitants pour se débarrasser d’Herod, Cort veut expier ses péchés, le Kid souhaite gagner l’amour de son père, Ellen ne désire que la vengeance… Loin de toute édulcoration, le film fait preuve d’un sens du tragique et d’une cruauté assez étonnants dans ce type de production. La souffrance du révérend, rattrapé par ses pulsions violentes dès qu’il aperçoit une arme, les enfants tabassant celui-ci au milieu de la place, le viol pur et simple d’une jeune fille ou le jeu sadique auquel la protagoniste doit se livrer pour épargner son père, en sont des exemples frappants. Les femmes sont victimes de la barbarie et des combats d’ego des hommes, au sein d’une ville où la loi et la justice n’ont plus le droit de cité (à l’instar du bureau du marshal en ruines). Un désenchantement véritable se dégage ainsi de cette vision de l’Ouest sauvage, soutenu par la splendide photo de Dante Spinotti (chef op attitré de Michael Mann), jouant des jeux d’ombres et de lumière, entre soleil écrasant et lumière dorée en intérieur. Sorte de huis clos à ciel ouvert, The Quick and the Dead (titre tiré d’un passage de la Bible mais qui peut aussi renvoyer à l’une des répliques cultes du Bon, la brute et le truand : « Le monde se divise en deux catégories…») se limite à trois décors : la rue principale, le saloon et la maison du tyran. Sam Raimi tisse des liens entre le western et les mythes antiques, un parallèle illustré à travers le personnage campé par un Gene Hackman alors habitué du genre puisqu’il enchaîne Impitoyable, Geronimo et Wyatt Earp. Le comédien (difficilement gérable sur le plateau selon Stéphane Moïssakis et Julien Dupuy qui interviennent dans les suppléments) tient ici le rôle d’un seigneur despotique, dont le nom se réfère à un patriarche biblique, vivant dans une maison ornée de statues d’Hercule et organisateur de jeux du cirque car les gens « veulent voir du spectacle ». Le cinéaste rend un hommage sincère à tout un pan du cinéma, sans chercher à en déconstruire la puissance des symboles, mais en se l’appropriant en profondeur.

(© Copyright L’Atelier d’images)

Contrairement au courant alors en vogue à Hollywood, le metteur en scène n’aborde pas le western sous l’angle de la fresque classique (Danse avec les loups), du réalisme (Wyatt Earp) ou sous son versant crépusculaire (Impitoyable). À Sergio Leone, il emprunte un même goût pour l’exagération, les galeries de « gueules » (on retrouve Keith David, Gary Sinise ou Lance Henriksen dans des seconds rôles), l’iconisation à outrance, quitte à être taxé (à tort) de parodiste. Le réalisateur ne cherche absolument pas à pasticher ses aînés, mais à remodeler le genre, à y incorporer ses idées visuelles et graphiques, jusqu’à un point de non-retour. Il faut constater que, suite à l’échec du long-métrage, Raimi s’essaiera à une forme beaucoup plus sage, un classicisme relatif, lors de ses trois films suivants (Un Plan simple, Pour l’amour du jeu, Intuitions). Dupuy et Moïssakis désignent le cinéaste comme un croisement entre les Looney Tunes et Hitchcock, on ne peut trouver comparaison plus juste. Nourri par les cartoons de Chuck Jones ou Tex Avery, il s’amuse à multiplier les gros plans en courte focale, les zooms et dézooms et autres travellings compensés, allant jusqu’à placer sa caméra sur le canon d’un fusil en train de tirer. Afin de donner vie à ces idées, il use d’effets spéciaux de pointe mais pourtant quasi invisibles à l’écran car parfaitement intégrés. Inventif, il croque ses personnages stéréotypés en une image forte : Ace Hanlon par son jeu de cartes, Herod par ses éperons, puis sa silhouette sur fond de flammes alors qu’un vent surnaturel se lève. Une emphase (il s’autorise même quelques instants gores) qui ne saurait faire oublier la foi profonde en son médium. Il ne compte en effet que sur l’impact visuel pour faire sens, pour créer de l’empathie. La vengeance d’Ellen est ainsi introduite par une simple ligne de dialogue – « Certaines personnes méritent de mourir » – accompagnée d’une utilisation judicieuse de la demi-bonnette. De même, le montage assuré par Pietro Scalia (Gladiator, JFK) mêle présent et flashbacks aux couleurs désaturées, pour révéler la vérité sur l’origine de son désir de justice. C’est la Mort qui hante tout le récit, du souvenir traumatique de l’héroïne, à cette ouverture du tournoi qui correspond à la fête du Dia de los Muertos mexicain, en passant par ces participants qui collectionnent leurs victimes sous forme d’as de pique ou de cicatrices sur leurs corps. Jamais théorisée ou explicitée, cette noirceur fataliste infuse l’entièreté du long-métrage, à l’image de ce duel impliquant Cort, où le temps se distord, s’étire, jusqu’à une conclusion funeste. Western ténébreux et graphique, cent pour cent fidèle aux ambitions de Sam Raimi, soutenu en cela par sa productrice / actrice principale, The Quick and the Dead se pose en réussite du genre et de son auteur.

(© Copyright L’Atelier d’images)

Comme toujours, L’Atelier d’Images offre un travail parfait avec ce master Blu-ray sublimant les couleurs du long-métrage et agrémenté de passionnants bonus. En premier lieu, la longue interview de Stéphane Moïssakis et Julien Dupuy (Capture Mag) qui analysent en détail une séquence du film, le duel entre Herod et le Kid. Un making of d’époque, des scènes coupées et une bande-annonce complètent le tableau, auquel on peut reprocher un léger décalage des sous-titres dans le supplément consacré au scénariste Simon Moore. Un menu défaut qui ne saurait entacher la réussite de cette réédition indispensable.

Disponible en 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD chez L’Atelier d’Images.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).