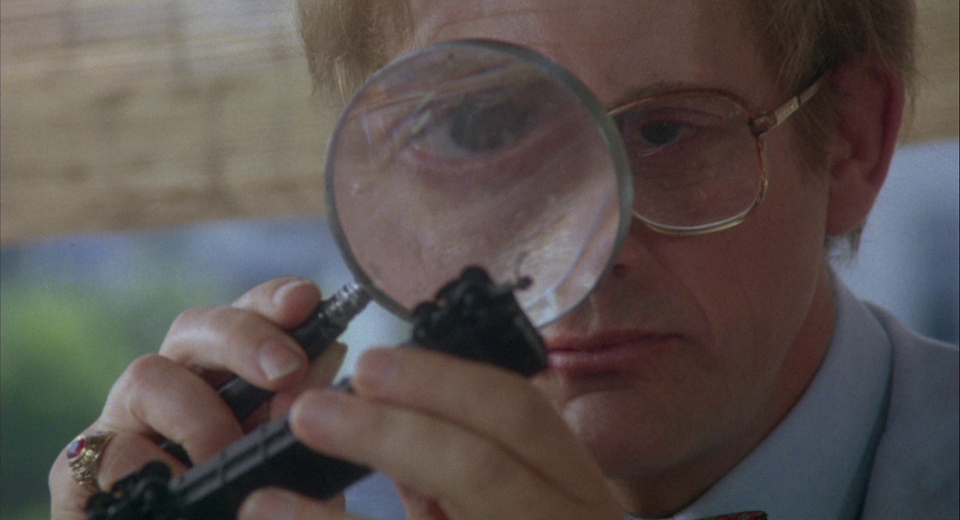

Lorsque Nicholas Roeg scrute les labyrinthes de l’âme humaine, il fait voler la narration en éclats et propose un montage aussi fluide qu’un court-circuit. Son cinéma est une route rectiligne devant laquelle font irruption menaces, obstacles, résistances, tels des projectiles empêchant le voyage de se poursuivre dans sa configuration initiale. Un cinéma d’obstructions et d’accidents. Track 29 débute justement sur une route (avant de s’intéresser aux circuits de trains miniatures). Y attend Martin, un auto-stoppeur britannique, bad-boy un peu détraqué qui insulte et profère des menaces à ceux qui ne s’arrêtent pas pour le prendre. Dans un café, il rencontre Linda, une jeune femme esseulée, accompagnée de son amie Arlanda. Avec son look d’adolescente attardée, de jeune fille dans un corps de femme, Linda est perdue dans son couple, affublée d’un mari chirurgien qui la trompe lorsqu’il ne s’adonne pas à son obsession quasi lubrique des modèles de train. Martin vient s’asseoir près des deux amies, s’immisce dans la conversation, dévore Linda des yeux avec obscénité, insistant, lui affirmant qu’ils se reverront. Un peu plus tard, désespérée, elle se jette dans la piscine en espérant y mourir. Alors qu’elle remonte à la surface, Martin est penché au-dessus d’elle. Il se présente comme l’enfant qu’elle a abandonné alors qu’elle avait à peine 15 ans.

L’homme est chaos : Nicolas Roeg lui offre une sublimation artistique à la mesure de sa démesure. Ainsi lorsque dans Don’t Look Know, le héros incarné par Donald Sutherland, père éploré suite à la mort de sa fille, était agressé de flashs, entre souvenirs, hallucinations et prémonitions, le cinéaste restituait l’essence de sa douleur vertigineuse par des partis pris esthétiques sidérants. Il n’est cependant jamais aussi percutant que lorsqu’il cherche à cerner ses personnages féminins en quête de liberté, d’affranchissement. On se souvient de Walkabout, du parcours initiatique et de la prise de conscience de son héroïne, de son chemin vers l’indépendance à travers cet Eden trompeur. Grâce à sa rencontre en 1980 avec sa muse et compagne Theresa Russell, le cinéaste s’affirme plus que jamais féministe. Il dissèque les rapports de couple et de domination tout en s’approchant au plus près du désir. Huit ans après l’extraordinaire Bad Timing, Nicolas Roeg poursuit son exploration du paysage dévasté de la psyché exhibant à nouveau un portrait de femme fissuré. Mais à la différence de son prédécesseur, psychodrame glaçant, Track 29 verse dans l’exubérance d’une comédie déjantée avec ses protagonistes barrés et excentriques : un mari chirurgien adultère amateur de fessées, une amie ridicule dans sa tenue d’aérobic, une héroïne de 30 ans avec ses bagues dentaires… Oh, les humains sont bien pathétiques dans Track 29, et prêteraient surtout à la moquerie si derrière l’instantané ne sommeillaient pas bien des déchirures. Plus irritant qu’aimable, Track 29 mélange les tons au point que le spectateur ne sait pas très bien s’il doit rire ou grimacer, et qu’in fine c’est l’angoisse et l’appréhension qui l’emportent. Inquiète ou ironique, la partition hantée de Stanley Myers accentue cette impression contradictoire. Après Venise et Vienne, avec l’aide de son scénariste Dennis Potter (1), Nicolas Roeg plante à nouveau son décor hors de l’Angleterre. L’humour cinglant, porté à son apogée, tourne au cauchemar du capitalisme reaganien, pour une Amérique cachant son patriotisme totalitaire et son conformisme derrière ses hobbies ou ses déviances. Le Robert Altman de 3 Femmes n’est pas loin, où la vigueur du fantasme constituait la ligne de fuite d’une Amérique au bord du gouffre, dominée par les mâles. Le meilleur des mondes : no man’s land. Faut-il en déduire qu’Altman et Roeg sont deux cinéastes plus misandres que misanthropes ? Une nouvelle fois, dans Track 29, il s’attaque au vernis de la respectabilité de la profession médicale : après le « charmant » psychiatre interprété par Art Garfunkel dans Bad Timing, c’est au tour du mari chirurgien d’envoyer de gigantesques gifles à sa femme avant d’aller s’occuper de ses modèles de trains, son obsession. Le titre Track 29 fait d’ailleurs référence à la chanson “Chattanooga Choo Choo” , dont l’onomatopée imite le sifflement de la locomotive dans son entrée dans un tunnel ou une gare.

Certes, Roeg révèle rapidement que Martin n’existe que dans l’imagination de Linda, mais l’argument de la folie est loin de dissiper l’embarras que provoque sa représentation. L’arrivée du « fils abandonné » est l’occasion de jouer avec les tabous de manière inouïe. Les retrouvailles de la mère et du fils libèrent une atmosphère incestueuse déstabilisante, dérangeante, accrue par une incohérence évidente : Gary Oldman et Teresa Russell ont sensiblement le même âge. Track 29 brille par son audace, sa façon de se délecter de son impudeur, en une bonne dose de provocation iconoclaste que n’aurait pas reniée son compatriote Ken Russel. Pourtant ses partis-pris ne sont jamais gratuits. Dans des poses totalement indécentes, Teresa Russell expose sa petite culotte en coton comme une gamine, une baby-doll, fille-mère redevenant petite fille dans sa chambre pleine de poupées. Et d’aller plus loin dans la subversion, Martin s’arrête devant le tableau « Katia Lisant » de Balthus. Pour Roeg l’art est transgressif ou n’est pas. Mais c’est aussi par ce biais du tabou annihilé et par celui de ses regards perdus qu’il pénètre dans la folie de son héroïne et suggère l’irréductibilité de son traumatisme. Le mot « mother » et l’image de la mère constituent un leitmotiv dérangeant de Track 29. Lorsque Martin appelle Linda « mother » avec un regard libidineux, l’aliénation du fantasme exprime la frustration sexuelle de l’épouse et celle de la femme en manque de maternité.

Comme Robert Altman dans 3 Femmes ou Images, Nicolas Roeg efface donc les contours et les repères, fait perdre pied. Il déclarait considérer le cinéma comme une “machine à explorer le temps”, mais il s’agit d’un temps intime, subconscient, d’un temps à l’échelle humaine. Dans Bad Timing, Milena reconstituait, inconsciente dans l’ambulance, les pièces de l’amour qui l’avaient meurtrie. Peu à peu, le spectateur découvrait la face cachée d’une passion si illusoire, si trompeuse, à l’image du « Baiser » de Klimt dont la fougue dissimule la douleur. A travers le personnage de Linda, Track 29 s’affirme comme un nouveau voyage au fond de soi, retour vers le traumatisme, retour vers le souvenir ineffaçable, l’événement qui a fissuré l’être à jamais. Restituer à l’image l’espace mental a toujours été l’ambition la plus folle de Roeg dont la déstructuration rappelle parfois le cubisme et son désir de décomposition comme traduction d’une matérialité trompeuse et d’une multiplicité de la réalité. L’immense cinéaste du fantasme réduit peu à peu le champ d’action et les ouvertures pour dresser un huis-clos étouffant qui épouse les méandres cérébraux. La folie fait plus qu’effacer les contours du réel, elle le percute jusqu’à le faire exploser, à l’instar ce camion abattant les murs et faisant irruption dans la chambre de l’héroïne. Télescopages et interférences viennent contaminer le montage pour épouser la mémoire fragmentée de Linda. Aussi, la photo complexe d’Alex Thomson alterne métronomiquement le réalisme et le fantasque, le quotidien infecté par son mirage. La communication entre les personnages se résume à des rapports très zulawskiens : ils se heurtent, s’étreignent, se hurlent dessus.

Cette convulsion des corps, aussi violente que sensuelle renforce la teneur érotique de l’univers de Nicolas Roeg. Au fil de ses collaborations avec Teresa Russell, il étudie les facettes de ses héroïnes, comme plusieurs éclats d’un même personnage. Il cherche plus à traduire l’indiscernable qu’à donner des réponses, mais sonde également toute la complexité de son égérie en une démarche à la fois vampirique et amoureuse. Il n’y a guère que chez Jess Franco et Lina Romay qu’on assiste à une telle alchimie. Teresa Russell s’offre intégralement à l’œil de celui qui la célèbre et son propre regard trahit lui aussi la passion pour l’artiste. Elle est l’étoile qui brille dans le ciel de Nicolas Roeg, sublimant son univers à la fois sensoriel et cérébral, élégant et trivial.

La copie est très belle restituant fidèlement la photo en apparence toute simple d’Alex Thompson tellement génial lorsqu’il s’agit de faire basculer insensiblement le prosaïque vers l’irréalité. On se souvient de son travail impressionnant sur l’univers mythologique dans Legend et Excalibur, mais c’est d’autant plus passionnant dans Track 29, qu’on s’aperçoit de sa subtilité que graduellement. Concernant les suppléments, rendez-vous avec Nicolas Roeg pour plus d’une heure d’interview audio au London’s National Film Theatre. Si le cœur nous en dit, nous pourrons revoir le film en écoutant le commentaire audio du réalisateur et historien Jim Hemphill. L’acteur Colleen Camp (Postcards from Cape Fear, 2019, 18 mins) , le fidèle monteur de Nicolas Roeg Tony Lawson (On the Right Track, 2019, 10 mins), la costume designer Shuna Harwood (An Air of Mystery , 2019, 6 mins) et le mixeur son David Stephenson (Buzz and Gossip, 2019, 15 mins) évoquent tour à tour leur travail sur Track 29. La musique de Stanley Myers n’ayant jamais été éditée, la présence de la piste isolée pour la musique et les effets sonores est une bonne nouvelle. Pour finir, l’habituelle galerie photos promotionnelles et publicitaires. Dans le livret papier, le texte de Danny Leigh revient essentiellement sur la collaboration entre Nicolas Roeg et Dennis Potter, les différences entre les deux versions et la manière dont Roeg s’est approprié le matériau d’origine. Des interviews du scénariste ainsi que de Theresa Russell sont également proposés, ainsi qu’un panaché de la réception critique – très partagée, on s’en doute – de l’époque. Il est indispensable de (re)découvrir Track 29 dans cette édition, pour constater à quel point il s’intègre dans la filmographie de Roeg, probablement l’une des plus cohérentes du cinéma anglais.

___________________________

(1) Dennis Potter adapte pour le cinéma l’épisode Schmoedipus (1974) avec Tim Curry dans le rôle de Martin, qu’il avait écrit pour la série « Play For Today«

Combo Blu-Ray / DVD édité par Powerhouse films

Les films possèdent des sous-titres en anglais uniquement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).