© Tamasa

Est-il encore nécessaire de revenir sur l’extraordinaire aventure que fut celle de la firme britannique Hammer, fertile terreau d’un des plus beaux cycles de films fantastiques de l’histoire du cinéma ? Fondée au milieu des années 30, la Hammer connaît son âge d’or lorsque à partir du milieu des années 50, elle revisite les classiques du cinéma d’épouvante de la Universal et fait renaitre les grands mythes des années 30 : Dracula, Frankenstein, la momie, le loup-garou… Outre qu’elle permit l’éclosion de cinéastes surdoués (Terence Fisher en premier lieu mais également Roy Ward Baker, Freddie Francis, John Gilling, Don Sharp…) et la consécration d’acteurs géniaux (Peter Cushing, Christopher Lee…), la Hammer et son cycle gothique offrirent au cinéma fantastique un sang nouveau, exacerbant la dimension violente et sensuelle des classiques américains.

A la fin des années 60, le genre est néanmoins secoué par des triomphes planétaires qui le modernisent. Romero signe La Nuit des morts-vivants et Polanski terrifie les spectateurs avec Rosemary’s Baby. Puis ce sera au tour de Craven (La Dernière Maison sur la gauche), de Tobe Hooper (Massacre à la tronçonneuse) et de William Friedkin (L’Exorciste). Dans ce contexte, les productions Hammer semblent un tantinet dépassées et un peu trop sages pour un public avide de sensations fortes. L’intérêt du magnifique coffret Tamasa est de nous donner à (re)découvrir les derniers feux de la firme (entre 1970 et 1976[1]) et la manière dont elle a tenté de s’adapter à cette nouvelle vague du cinéma horrifique.

L’intérêt de ce second cycle réside notamment dans la manière dont la firme va tenter de toujours s’appuyer sur son catalogue (les grandes figures monstrueuses de son histoire sont toujours là), de rester fidèle à une certaine ligne gothique tout en modernisant ses motifs.

En 1970, Christopher Lee endosse à nouveau la défroque de Dracula pour Les Cicatrices de Dracula de Roy Ward Baker. Le cinéaste ne s’embarrasse pas de précautions pour faire revivre le vampire : le temps d’un prologue un peu paresseux, une chauve-souris bave quelques gouttes de sang sur le cadavre de Dracula et le voilà qui renait de ses cendres. Une victime est découverte dans le bourg et les villageois viennent lyncher le coupable en brûlant son château, le temps d’une scène qui rend hommage au Frankenstein de James Whale.

La facture du film est extrêmement soignée et le récit renoue avec la trame de Bram Stoker sinon que le personnage qui débarque au château, Paul, est un jeune libertin qui fuit la police après avoir batifolé avec la fille du bourgmestre (qui l’accuse de l’avoir violée). Il est ensuite recherché par son propre frère et la belle Sarah, convoitée par les deux hommes, et qui tape dans l’œil de Dracula. Sans être un grand film, l’œuvre de Roy Ward Baker témoigne à sa manière du virage pris par la Hammer en ce début des années 70. L’érotisme qui était jusqu’alors sous-jacent est un peu plus prégnant (même si le film reste très chaste à l’exception d’une jeune femme montrée nue de dos). En revanche, c’est sur la représentation de la violence que le film innove un peu. Le cinéaste insiste désormais sur les exactions sanglantes et accentue la violence graphique : un massacre assez impressionnant dans une église au début du film, un serviteur marqué au fer rouge par Dracula, des coups de fouet qui déchirent le dos du même domestique… Tout cela n’est pas très réaliste (le sang a une couleur peu naturelle) mais concourt à une atmosphère plus moderne même si le décor gothique est d’un parfait classicisme. On notera quelques belles idées visuelles (l’homme suspendu depuis un donjon au-dessus de l’abime) et une jolie photographie en Technicolor. L’ensemble est plaisant mais sans génie.

Les années 70 marquent également l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs au sein de la firme. Pour succéder à Peter Cushing, la Hammer met en avant Ralph Bates qui sera la vedette des Horreurs de Frankenstein, du Docteur Jekyll and Sister Hyde et de Sueur froide dans la nuit. Dans le premier, il incarne une version résolument rajeunie du docteur Frankenstein, un dandy cynique qui navigue entre Oscar Wilde (pour son sens de la répartie et son goût de l’aphorisme) et George Sanders (il ne se départit jamais d’une cruauté un brin sadienne). Jimmy Sangster revisite le mythe d’une manière ironique, en adoptant une approche anti-spectaculaire. Pour prendre un exemple précis, le monstre culturiste que le savant finit par créer (incarné par David – Dark Vador- Prowse) n’apparait que dans le dernier tiers du métrage. On se gardera de révéler la fin mais elle élude volontairement le côté « climax » que l’on peut attendre d’un film fantastique (le combat final du Bien contre le Mal). Sangster privilégie l’humour noir et un détachement ironique très british. Poursuivant ses expériences interdites pour parvenir à créer lui-même une vie humaine, son Frankenstein ne s’embarrasse pas de sentiments et élimine tous ceux qui se mettent en travers de son chemin (y compris son meilleur ami et le vieil ami de son défunt père). Là encore se lit l’équilibre que recherche alors la Hammer entre la tradition (le film respecte la trame du récit de Shelley et l’on retrouve l’épisode avec la petite fille comme dans le film de Whale même si Sangster la sauve) et une volonté de rajeunir le propos : le héros est un chaud lapin, une certaine distance est de mise entre les horreurs commises par Frankenstein et son attitude détachée…

© Tamasa

Cet équilibre fonctionne encore mieux dans Docteur Jekyll and Sister Hyde (1971) de Roy Ward Baker, sans doute le chef-d’œuvre de ce coffret. Le cinéaste reprend, bien évidemment, les éléments connus du roman de Stevenson si ce n’est que le docteur Jekyll, qui travaille sur un vaccin et l’éventualité de rendre immortelle l’humanité, se transforme en femme après avoir utilisé les propriétés d’une hormone féminine. Baker joue sur les décors victoriens et fonde dans son récit d’autres grands mythes du fantastique : Jack l’éventreur dont l’ombre plane sur Whitechapel mais aussi les fameux résurrectionnistes Burke et Hare (on se souvient du magnifique film de John Gilling L’Impasse aux violences dédié à ces deux lascars) à qui fait appel le savant pour qu’ils lui fournissent des cadavres. Lorsque les deux gredins sont mis hors d’état de nuire, Jekyll devra lui-même tuer des prostituées pour se fournir en matière première.

Cette relecture de différents mythes fantastiques se double d’une volonté habile de les déconstruire. La première fois que Jekyll se transforme en femme et se retrouve dans la peau de Martine Beswick, il ne peut pas s’empêcher de se contempler dans un miroir et d’admirer son corps. Baker joue magnifiquement de ce trouble (être dans la peau d’une magnifique femme) et sur l’érotisme qui en découle. Peu à peu, c’est la part féminine qui prend possession de Jekyll et qui met à nu les hypocrisies d’une société puritaine. Tandis qu’un des confrères du scientifique se vante de courir les femmes sans que cela choque la morale dominante, celles-ci sont confinées à un strict rôle d’épouse ou de fille sage (la voisine de Jekyll). Sister Hyde est un peu l’incarnation d’une forme de refoulé : elle exprime à la fois la souveraineté de son désir (elle est extrêmement sensuelle) et la violence sous-jacente de cette société britannique corsetée. Baker retombe de manière détournée sur l’ambivalence profonde du personnage de Stevenson, exprimant la lutte perpétuelle entre l’homme social et les pulsions secrètes qui le régissent. Ce changement de genre au cœur de la transformation rend le film plus troublant et vénéneux.

La Momie sanglante (1971) est sans doute le film le plus faible du lot même s’il n’est pas désagréable. Là encore, la Hammer s’appuie sur ses classiques (La Malédiction des pharaons de Fisher, Les Maléfices de la momie de Carreras) pour rajeunir le mythe du tombeau maléfique et de la momie. Le récit de Seth Holt jongle entre le passé mythique (le sacrifice originel d’une reine égyptienne à la main coupée), le passé relativement proche (la découverte du tombeau par des archéologues…) et le présent avec la belle Margaret (la plantureuse Valerie Leon) qui, chaque nuit, fait d’atroces cauchemars liés à la légende. Un magnifique rubis offert à Margaret par son père déclenche des catastrophes en chaîne et l’on apprendra qu’il fait partie d’objets nécessaire à la résurrection de l’âme de Tera… Là encore, l’intérêt du film vient du dépoussiérage du mythe : aux bandelettes d’antan succède les visions affriolantes de Margaret dans de petites nuisettes ou autres tenues saillantes. Cette pointe d’érotisme léger accompagne une représentation plus franche de l’horreur (main coupé, homme égorgé…). Reste que le scénario est un peu confus et que le film manque d’ampleur et d’originalité.

Demons of the Mind (1971) de Peter Sykes est un film plus étonnant. Si l’on peut éventuellement y déceler quelques réminiscences du mythe du loup-garou, le cinéaste lui offre une peau neuve et le propos, même situé dans un passé lointain, est volontairement plus moderne. L’ombre d’Edgar Poe plane sur ce récit de malédiction familiale où le baron Zorn (Robert Hardy) retient prisonnier sa fille Elizabeth et son fils Emil en considérant que leur sang est corrompu et qu’ils sont victimes de leurs pulsions sauvages. Le docteur Walkenberg (Patrick Magee), adepte du mesmérisme, est dépêché au château pour soigner ces jeunes personnes tandis que des meurtres de jeunes paysannes ont lieu dans les bois avoisinants. L’opposition entre science et croyances obscurantistes est l’un des schémas classiques du cinéma fantastique mais Peter Sykes s’en tire intelligemment en lorgnant du côté de la psychanalyse pour mettre en lumière l’hypocrisie du patriarche (qui projette sur ses propres enfants les sombres pulsions qui l’animent et qui les enferme dans une malédiction atavique) et les désirs incestueux qui se font jour entre Emil et Elizabeth. A la fois violent et étonnamment sexué (il était rare de voir des nudités frontales dans les films de la Hammer à l’époque), Demon of the Mind détricote les mythes pour leur donner une parure beaucoup plus moderne.

© Tamasa

Sueur froide dans la nuit (1972) de Jimmy Sangster est sans doute le titre le plus atypique de la collection. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un film fantastique mais d’un thriller où la jeune épouse (Judy Geeson) d’un instituteur (Ralph Bates) subit les agressions d’un mystérieux personnage à gants noirs et possédant une prothèse en guise de bras. Elle s’installe avec son mari dans une école où l’on entend les voix et rires des élèves mais où on ne les voit jamais. Elle fera par la suite connaissance avec l’énigmatique directeur Michaël (Peter Cushing). Ce genre d’intrigue où les rebondissements lèvent petit à petit le voile d’obscures machinations n’est pas totalement une nouveauté puisque la Hammer a souvent produit ce genre de films inspirés d’Hitchcock dans les années 50/60. Mais force est d’admettre que ce ne sont pas ces titres que l’Histoire a retenus. Ce qui fait l’intérêt de l’œuvre de Sangster, c’est son lien de parenté avec le giallo italien. On retrouve, en effet, des motifs qui firent la légende du genre transalpin : le tueur ganté, les machinations et une manière de flirter constamment avec des éléments fantastiques. Ici, c’est le décor de cette école qui fait sourdre une certaine angoisse. Le cinéaste joue avec le hors-champ, les sons (les bruits d’élèves qui n’y sont pas) pour suggérer la folie qui pourrait gagner l’héroïne. Face à elle, Ralph Bates est tout à fait convaincant en mari compatissant et doucereux. Par petites touches et rimes visuelles (voir la manière dont le récit se boucle sur lui-même avec juste un petit mouvement de caméra en plus qui dévoile tout), Sangster distille le trouble et l’inquiétude. Peter Cushing, austère et raide comme la justice, compose de manière impériale ce personnage mystérieux du directeur de l’école. On se gardera de révéler les tenants et aboutissants d’un film dont le plaisir découle de la découverte de sa parfaite mécanique mais il mérite assurément le coup d’œil.

Plus mal-aimé, Une fille… pour le diable (1976) de Peter Sykes montre une fois de plus la volonté de la Hammer de s’adapter à l’air du temps. Après le succès de L’Exorciste, copié de nombreuses fois, il est indispensable de jouer la carte des possessions diaboliques. Ici, c’est une jeune femme, Catherine (la juvénile Nastassja Kinski) qui est poursuivie par une sorte de mage noir (Christopher Lee, renouvelant sa palette de jeu en échappant au rôle d’un vampire) et qui trouve refuge auprès d’un écrivain spécialisé dans l’occultisme (Richard Widmark).

Meurtres rituels, cérémonies profanes, satanisme seront alors au programme avec des scènes étonnantes comme celle de la naissance de Catherine (la construction du film ménage dans un premier temps des allers et retours entre le présent et le passé), l’accouplement monstrueux du père Rayner avec l’une de ses paroissiennes lors d’une orgie diabolique ou un finale à la fois peu spectaculaire mais bien fichu (les coquins se réjouiront de pouvoir contempler la belle Nastassja toute nue pendant un bref instant). Si, par certains aspects, le film marque un certain essoufflement qui conduira à la fin de la Hammer, il mérite vraiment d’être redécouvert. Non seulement en raison de l’interprétation géniale de Christopher Lee mais également comme trace d’une époque où la Hammer cherchait à retrouver un nouveau souffle en exacerbant la dimension sexuelle et sanglante de ses œuvres. Si le film n’a sans doute pas la beauté des œuvres mythiques de la firme, il conserve ce sens de l’ouvrage bien fait et témoigne d’un goût indéfectible pour le fantastique qui lui fait honneur.

Outre les films présentés dans des copies impeccables, les amateurs auront également le plaisir de découvrir de nombreux suppléments qui reviennent sur les tournages de chaque film. Outre ces documentaires riches de nombreux témoignages, on se reportera à chaque fois aux passionnantes présentations de Nicolas Stanzick, spécialiste de la Hammer, qui détaille avec intelligence et érudition la confection et les enjeux de toutes ces œuvres. Si on ajoute quelques interventions de Bruno Terrier, on aura compris que ce coffret est rigoureusement incontournable et qu’il ravira aussi bien les cinéphiles que les amateurs de cinéma fantastique.

© Tamasa

***

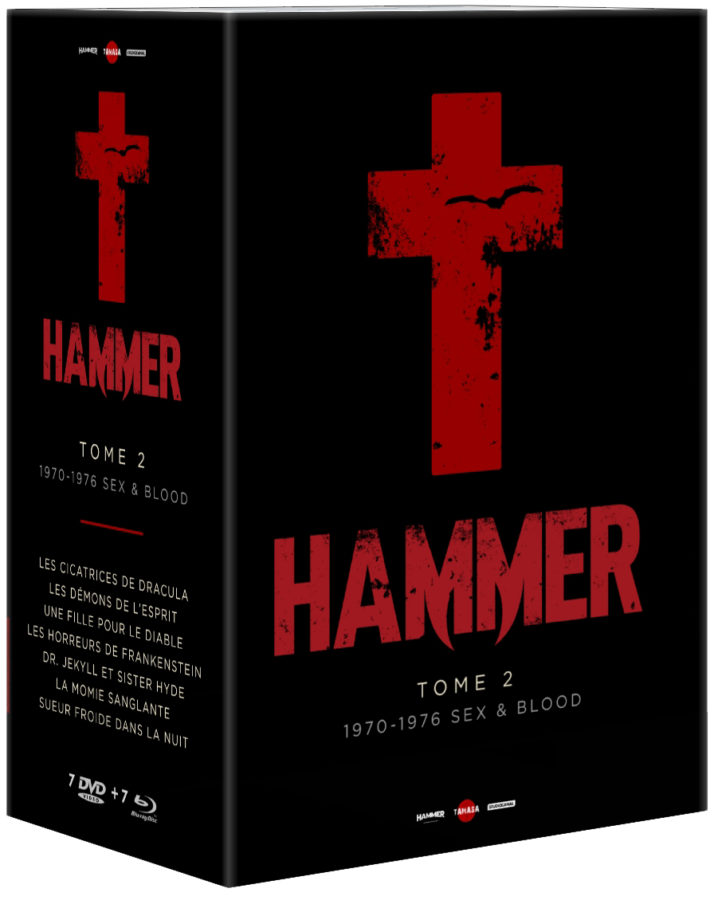

Hammer. 1970-1976 : Sex & Blood.

Coffret de 7 films. Éditions Tamasa

Les Cicatrices de Dracula (1970) de Roy Ward Baker avec Christopher Lee, Jenny Hanley, Dennis Waterman

Les Horreurs de Frankenstein (1970) de Jimmy Sangster avec Ralph Bates, Veronica Carlson

Docteur Jekyll and Sister Hyde (1971) de Roy Ward Baker avec Ralph Bates, Martine Beswick

La Momie sanglante (1971) de Seth Holt avec Valerie Leon, Andrew Keir

Demons of the Mind (1971) de Peter Sykes avec Robert Hardy, Shane Briant, Gillian Hills, Patrick Magee

Sueur froide dans la nuit (1972) de Jimmy Sangster avec Judy Geeson, Ralph Bates, Peter Cushing, Joan Collins

Une fille…pour le diable (1976) de Peter Sykes avec Richard Widmark, Christopher Lee, Nastassja Kinski

[1] Après Une fille pour Dracula en 1976, la Hammer ne produira plus qu’un remake d’un classique d’Hitchcock, Une femme disparaît en 1979, qui sera un gros flop et marquera la fin de la maison. Il faudra attendre 30 ans, en 2009, pour que la Hammer renaisse de ses cendres.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).