(Le présent texte contient des spoilers)

—

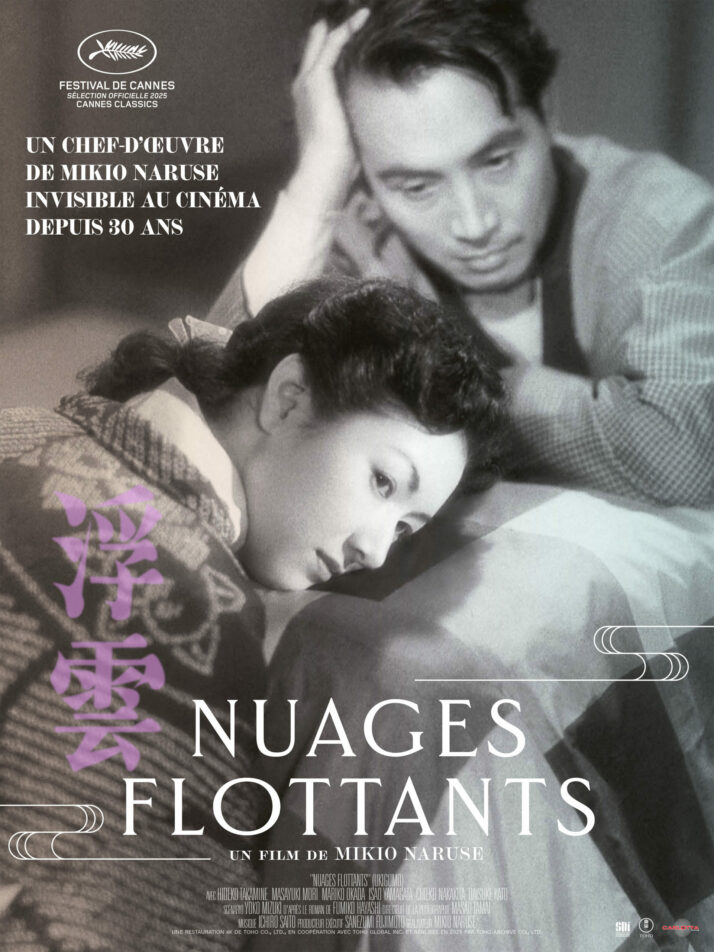

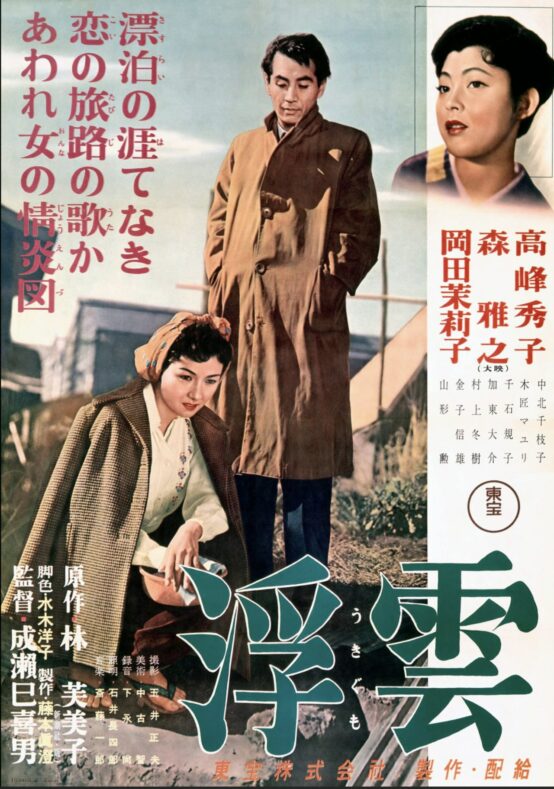

Nuages flottants est actuellement en salles dans une version restaurée. Il est considéré par beaucoup comme le chef d’œuvre de Mikio Naruse. Comme son film le plus populaire et célébré dans son pays. Yasujiro Ozu lui-même s’est dit particulièrement impressionné par ce « grand film » (1).

Nuages flottants nous a surpris de prime abord par sa dimension mélodramatique – due en grande partie à la musique du compositeur Ichiro Saito -, parfois exotique. Par son atmosphère irrémédiablement désespérante. Parmi les quelques films de Naruse que nous connaissons et sur lesquels nous avons écrits pour Culturopoing, certains comme Le Grondement de la montagne ou Nuages épars nous ont davantage et plus clairement éblouis, mais Nuages flottants est assurément une pièce maîtresse… à ne manquer sous aucun prétexte.

Il est l’adaptation d’un roman publié en 1951 par Hayashi Fumiko (1903-1951). Naruse a adapté d’autres œuvres de l’écrivaine japonaise, dont Le Repas. La scénariste est Yoko Mizuki, qui a déjà travaillé à plusieurs reprises avec le cinéaste.

L’action se déroule dans le Tokyo de l’immédiat après-guerre, en hiver 1946. La vie reprend, mais le pays porte évidemment les stigmates de la défaite. Le tableau dressé par Naruse est réaliste et cruel. Des ruines sont encore visibles. La misère règne. Les gens sont peu enclins à s’entraider. Le froid et la pluie sont difficiles à supporter. Des Japonais manifestent en chantant L’Internationale, mais ils ne portent que des espoirs impossibles à concrétiser dans un pays occupé par la force américaine.

Beaucoup de Tokyoïtes qui avaient quitté la capitale sont rapatriés. Notamment ceux qui travaillaient dans les territoires colonisés par le Japon (2). C’est le cas de Yukiko Koda (Hideko Takamine) qui revient de Dalat, en Indochine. Elle y exerçait le métier de dactylographe pour le compte du Ministère de l’Agriculture et des Forêts. Dans la capitale, elle retrouve Kengo Tomioka (Masayuki Mori), un fonctionnaire qu’elle a connu là-bas, au service duquel elle a travaillé et dont elle est devenue l’amante. Tomioka avait promis à Yukiko qu’il se marierait avec elle. Mais il a renoncé, ne voulant finalement pas quitter sa femme, malade et ayant beaucoup souffert de la guerre.

Des flash-backs subjectifs visualisent des moments du passé, notamment la rencontre entre les deux protagonistes à Dalat. Cette période est perçue par eux et montrée comme un paradis perdu. La ville est d’ailleurs communément surnommée « la ville du printemps éternel ». Le climat de la région est des plus tempérés.

Des flash-backs subjectifs visualisent des moments du passé, notamment la rencontre entre les deux protagonistes à Dalat. Cette période est perçue par eux et montrée comme un paradis perdu. La ville est d’ailleurs communément surnommée « la ville du printemps éternel ». Le climat de la région est des plus tempérés.

Il a probablement été important pour Naruse, en la période d’après-guerre durant laquelle il réalise son film, de faire préciser par ses personnages que la présence japonaise à Dalat n’est pas liée à des activités militaires (3).

Yukiko et Tomioka ont tous les deux quitté le Ministère. Le second parce qu’il ne voulait pas continuer à être un vulgaire fonctionnaire. La première à cause de sa mauvaise réputation – du fait, probablement, de sa relation avec son supérieur marié. Ce n’est pas clair, mais cela donne une image intéressante des deux personnages : des êtres qui cherchent à être libres, mais qui ne sont pas forcément raisonnables, qui agissent en partie contre eux-mêmes.

Nuages flottants dresse le portrait d’un homme et d’une femme japonais, dont les traits de caractère et la sensibilité semblent propres à leurs sexes respectifs. Aussi bien l’écrivaine Hayashi Fumiko que le cinéaste Mikio Naruse et la scénariste Yoko Mizuki ont été particulièrement attentifs à la condition difficile des femmes dans la société japonaise – notamment après la guerre.

Tomioka est arrogant, irrespectueux, cynique, égoïste. Mais il est aussi sentimental et parfois pris de remords. Il n’arrive pas à quitter sa femme qui finira d’ailleurs emportée par la maladie. Tomioka est un coureur de jupons et un inconstant, un velléitaire dont les ambitions échouent assez pitoyablement. Il continue à voir par intermittence Yukiko, mais, comme elle le remarque, ne semble le faire que pour satisfaire ses pulsions.

Tomioka a quelque chose d’un homme toxique. La plupart des femmes qu’on le voit fréquenter passent de vie à trépas. Son épouse… Osei, une jeune hôtesse de bar que son mari étrangle par jalousie… Et Yukiko.

Yukiko a été victime de la violence masculine. Avant son départ pour l’Indochine, elle a été violée par son beau frère Iba, abusée par lui pendant trois ans. Iba est un homme sans scrupules qui, après la guerre, crée une secte et exploite les âmes crédules.

Yukiko est courageuse, tenace et plutôt débrouillarde – même si elle a le plus grand mal à trouver un emploi, au point de se livrer un temps à la prostitution (4). Son amour pour Tomioka est indéfectible et manifestement sincère. Elle comprend comment son amant fonctionne, dresse de lui un portrait sévère, mais n’arrive cependant pas à l’oublier, à prendre ses distances. Pour elle, le temps semble quelque peu aboli. Le caractère très elliptique du récit filmique renvoie à ce ressenti, à cette perception de Yukiko. Nous pensons, entre autres, à l’incroyable raccord au montage que Naruse et son monteur Eiji Oi réalisent entre un baiser passé et un baiser présent échangés par les deux amants.

Dans sa monographie sur Naruse, Jean Narboni décrit le parcours commun des deux protagonistes de parfaite manière : « Le film déroule, dans un lancinant mouvement sans progrès, le fil d’une relation qui sans cesse se renoue pour se défaire, avec cette coloration d’amertume du « ni avec toi ni sans toi » de la passion invivable (…) » (5).

Tomioka se décide finalement à redevenir fonctionnaire. Il conseille à Yukiko de reprendre également son travail au Ministère, de se trouver un « homme bien ». Mais Yukiko est une romantique accrochée à ses souvenirs. C’est elle qui est maintenant désespérée, sachant évidemment que sa condition de femme la condamne à une vie qu’elle ne souhaite aucunement. Elle n’en démord pas… Elle veut rester avec Tomioka ! Elle le suit dans la région où il doit prendre son poste : l’île d’Yakushima.

Tomioka se décide finalement à redevenir fonctionnaire. Il conseille à Yukiko de reprendre également son travail au Ministère, de se trouver un « homme bien ». Mais Yukiko est une romantique accrochée à ses souvenirs. C’est elle qui est maintenant désespérée, sachant évidemment que sa condition de femme la condamne à une vie qu’elle ne souhaite aucunement. Elle n’en démord pas… Elle veut rester avec Tomioka ! Elle le suit dans la région où il doit prendre son poste : l’île d’Yakushima.

Avec sa forêt sauvage, ce lieu semble faire écho à Dalat. Yukiko et Tomioka sont à nouveau réunis, apparemment éloignés des problèmes vécus sur l’île principale d’Honshu, à Tokyo. Mais Yakushima est l’envers infernal de l’Éden dans lequel les deux protagonistes pensent avoir vécu. Cette île est connue pour son climat subtropical extrêmement humide, ses pluies incessantes. C’est un peu comme si la brutale et sordide réalité se rappelait au bon souvenir de Yukiko.

La santé de celle-ci, déjà abîmée par sa vie de dénuement dans la capitale et par l’avortement qu’elle a subi, décline. Elle meurt, dans la solitude – alors que Tomioka est parti quelques jours dans la jungle.

Tomioka semble avoir un peu évolué au fil du temps, devenant plus raisonnable (6), tandis que Yukiko s’enfonce dans son romantisme mortifère. À travers les portraits dressés des deux protagonistes, les traits de caractère de ceux-ci sont quelque peu inversés, comme dans un jeu de miroir.

À la mort de Yukiko, Tomioka, de retour près d’elle, prend soin de son amante comme il ne l’avait jamais fait. Cela donne lieu à une terriblement belle scène finale que nous laissons les futurs spectateurs découvrir. Tomioka appelle Yukiko en prononçant plusieurs fois son prénom, en vain, s’effondre en larmes à ses côtés.

La prise de conscience de Tomioka – le dernier flash-back correspond à son point de vue, ce qui n’était pas le cas des précédents -, son acceptation de l’amour que Yukiko lui a constamment porté, est tragiquement trop tardive. Les deux amants n’ont pu véritablement se rencontrer.

Un élément sonore d’importance, même s’il peut passer inaperçu, est présent dans le film : le vent. Il fait écho au « destin » dont parle souvent Yukiko, mais aussi et surtout à ces deux magnifiques phrases poétiques par lesquelles Hayashi Fumiko conclut son roman et qui rendent compte du vide existentiel ressenti par le protagoniste masculin : « [Tomioka, qui se sentait pourtant lourd,] imagina sa propre silhouette sous la forme d’un nuage flottant. Un nuage errant au gré du vent qui, un jour, quelque part, insensiblement, disparaîtrait » (7).

—

—

Notes :

1) Cf. Yasujiro Ozu, Carnets 1933-1963, Carlotta Films, Paris, 2020, p.707 [notes d’Ozu en date du mercredi 9 février 1955].

2) Après la capitulation, à partir de 1945, donc, c’est environ 6 millions de civils et de militaires japonais qui sont rapatriés dans l’Archipel. Sur ce sujet, cf ., entre autres, Saito Katsuisa, « Rapatrier les millions de Japonais bloqués à l’étranger : le chaos de l’après-guerre », Nippon.com, 15/08/2024. URL : https://www.nippon.com/fr/japan-topics/g02255/?utm_source=chatgpt.com

3) Dalat est une ville sise en Indochine française. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a envahi et occupé militairement ce territoire, mais l’administration fidèle au régime de Vichy est laissée en place – en tout cas jusqu’en mars 1945, date d’un coup de force nippon.

Le roman Nuages flottants présente des aspects possiblement autobiographiques. Hayashi Fumiko était connue pour sa personnalité vagabonde, aventureuse. En 1942-1943, au début de la Guerre du Pacifique, elle fut membre du Service de Presse de l’Armée Japonaise et séjourna à Singapour, Java, Bornéo.

4) Contrairement à Tomioka qui se décrit comme une « épave », Yukiko entend donner un sens à sa vie. Les scènes de promenade, nombreuses dans le cinéma de Naruse, et dans Nuages flottants, ont beaucoup été prises en compte par la critique, notamment française. Nous pouvons dire, de notre côté, qu’elles représentent, d’une certaine manière, métaphorique, l’avancée existentielle des personnages. Que cette avancée soit illusoire ou effective, aisée ou difficile – cf. les verrues dont Tomioka dit souffrir. Les promenades permettent à Yukiko de faire quelques remarques réflexives ou métacritiques : « On va marcher encore longtemps ? (…) Nous deux, nous marchons sans but ».

5) Jean Narboni, Mikio Naruse – Les Temps incertains, Cahiers du Cinéma, Paris, 2006, p.135.

6) Bien qu’à des degrés différents, les deux personnages font preuve d’une certaine lucidité et portent aussi des angles morts, des taches aveugles. À un moment, à cause d’un orgelet – on retrouve ici ce heurt, parfois ironique, opéré par Naruse entre les hauts sentiments, les idéaux et les détails triviaux du quotidien -, Tomioka porte un cache-œil. Une manière amusante de montrer cette double disposition psychologique.

7) Cf. Hayashi Fumiko, Nuages flottants, Éditions du Rocher, Paris, 2005, p.418 [Traduction : Corinne Atlan].

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).