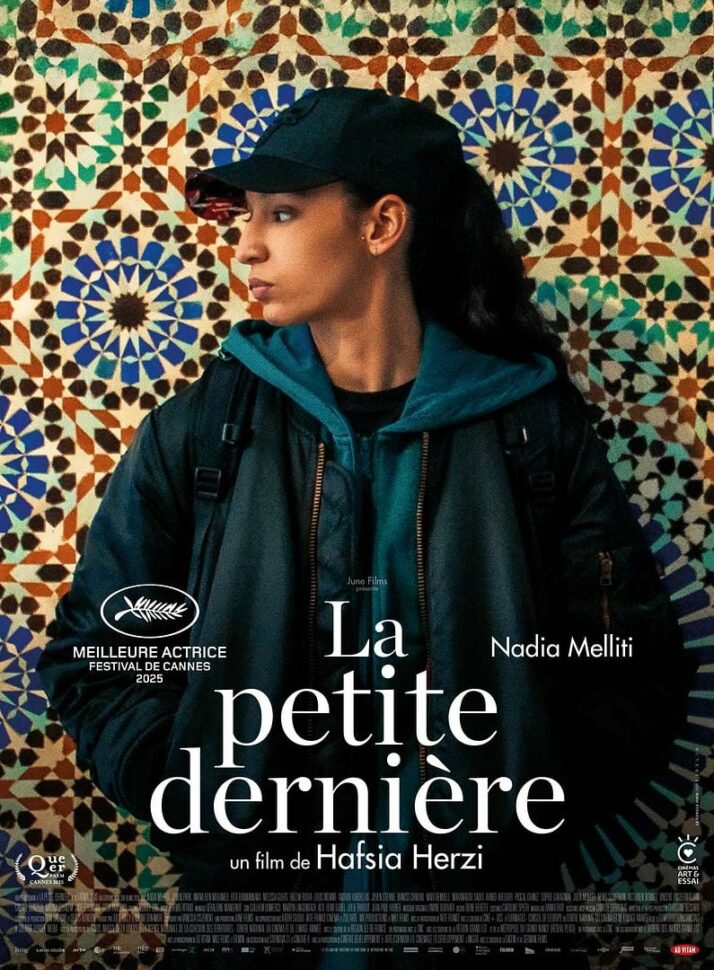

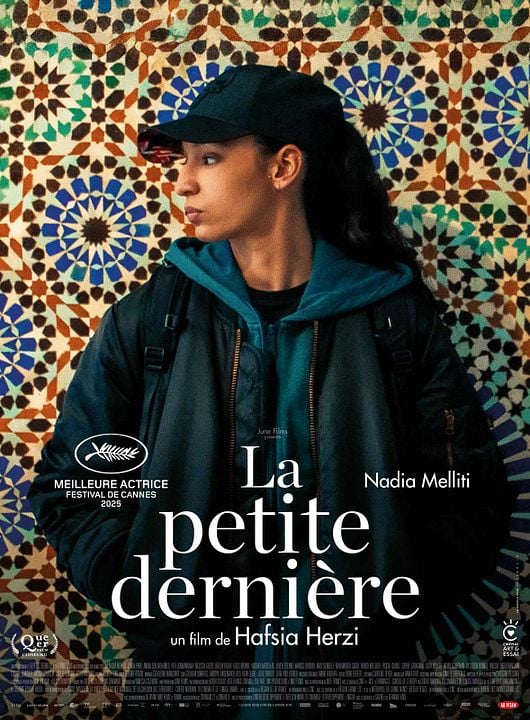

Banlieue parisienne, époque contemporaine. Fatima, une lycéenne de dix-sept ans, s’apprête à passer le baccalauréat. Dans l’enceinte d’une barre HLM, alors qu’elle est courtisée par un jeune homme qui rêve de mariage, la benjamine d’une fratrie de trois filles se sent à rebours des injonctions familiales et questionne ses propres désirs. Récit d’émancipation sur une année charnière, lauréat de la Queer palm 2025 et prix d’interprétation féminine au festival de Cannes pour l’actrice principale Nadia Melliti, ce morceau de bravoure signé Hafsia Herzi est l’adaptation du roman autobiographique de Fatima Daas paru en 2020. Si la réalisatrice marseillaise avait déjà su briller avec Tu mérites un amour et Bonne Mère, elle campe sa patte artistique avec ce long-métrage sur l’acceptation de soi, mêlant frontalement émotion intimiste et regard attendri sur les identités en marges.

Ce coming out of age dessine le parcours d’une jeune femme musulmane en pleine découverte de son homosexualité et impose, dès les premières scènes, pressions sociales et familiales : confrontations frontales avec les camarades de classe, huis clos domestique d’apparence chaleureuse révélant peu à peu une charge normative, ces espaces fonctionnent comme des miroirs où se reflète un destin attendu que Fatima rejette malgré elle. Esquivant les rendez-vous dans son hall d’immeuble, elle s’abandonne au fur et à mesure des mois à l’émancipation à travers des errances nocturnes parisiennes et des rencontres féminines salvatrices. Car le long-métrage oppose subtilement la spiritualité – avec de magnifiques scènes de prière, sobres et intimistes – à la découverte d’un monde parallèle, celui des soirées queer : rendez-vous dans des bars militants de la capitale, night clubs, sexualité libérée, premières histoires d’amour et expériences fondatrices. Cette dichotomie entre foi et désir, à la découverte de soi, fait naître une tension dramatique puissante sobrement appuyée par le jeu pudique de Nadia Melliti, passive lors d’échanges parfois anxiogènes ou seule, confrontée à ses propres angoisses et à ses crises d’asthmes, reprenant son souffle dans un inhalateur.

L’influence d’Abdellatif Kechiche, dont la cinéaste fut révélée dans La Graine et le Mulet est très notable. La Vie d’Adèle semble réécrite à travers le prisme de la banlieue et de la culture musulmane : même structure narrative, mêmes motifs — sentiment d’incompréhension face à ses proches et à sa famille, rencontre amoureuse, souffrance, acceptation — jusqu’à une scène de Pride en couple, éclatante de lumière, qui rappelle étrangement celle du film de Kechiche. La réalisation en caméra portée, les longs plans-séquences aux dialogues ultra-réalistes et les repas filmés de manière crue font écho, parfois trop littéralement, au style du réalisateur. Cette réadaptation de La vie d’Adèle donne également lieu à des discussions extrêmement transgressives, à l’image de cette première rencontre dans un habitacle avec une femme bien plus âgée qui semble verbalement faire découvrir le sexe à Fatima, mais aussi de scènes d’amour lesbiennes, parfois disons-le indigestes et inutilement hypersexualisées.

Le ton du récit est profondément politique, la réalisatrice marseillaise choisit de représenter les marges avec empathie et réalisme : boîtes LGBT, soirées drag traversées par des cris de joie – « Vive les lesbiennes ! » – et une rage de vivre contagieuse. Herzi scrute les visages, traque les micro-émotions en gros plans dans des scènes rythmées, explore avec une tendresse rare les corps et les désirs. Elle s’attache en parallèle au huit-clos familial en montrant avec justesse et respect l’intimité de familles magrébines comme les moments d’introspection provoqués par la religion. Pourtant, le drame n’est jamais loin : le point culminant de la tension sera cet échange avec un immam de la grande mosquée de Paris, consulté précisément pour l’occasion, marquant définitivement Fatima au fer rouge de la honte et de la culpabilité. Et l’amour filial d’apparaître peut-être comme une solution, dans une magnifique scène finale toute en intensité et en retenue où transparaît doucement la possibilité d’un dialogue sur les attentes familiales, sans que l’on sache s’il adviendra.

Herzi signe un film bouleversant et nécessaire, dans la droite filiation de son mentor. Malgré quelques maladresses, la force du regard féminin, l’écriture de ses personnages, la puissance d’incarnation de Nadia Melliti et la sincérité du propos en font une œuvre originale très aboutie, portée par une volonté de montrer la marge et les espaces de luttes, les identités multiples et les résistances silencieuses. En contant le parcours et les questionnements d’une jeune femme lesbienne, La Petite Dernière s’impose définitivement comme un jalon fort du cinéma queer français contemporain.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).