Est-il possible de garder la tête froide lorsque l’on évoque un registre aussi controversé que le vigilante movie (ou film d’autodéfense) ? Indiscutablement, ce courant emblématique du cinéma américain, au pic de sa popularité durant années soixante-dix, aura fait couler beaucoup d’encre. Les succès qu’il a engendrés furent régulièrement vilipendés par la critique tout en étant parallèlement acclamés par une large partie des spectateurs. Accusé des pires maux (usage décomplexé des armes à feu, mise en scène de fantasmes conservateurs, immoralité etc), la difficulté (ou le refus) à interroger les regards des cinéastes aux affaires, a occasionné de nombreux raccourcis ou malentendus idéologiques, auxquels peuvent s’ajouter des récupérations politiques malvenues (de Ronald Reagan à Donald Trump). Il s’agit assurément d’un terrain glissant où l’analyse peut se révéler, si non retorse, a minima, complexe. Pourtant, difficile d’écarter d’un revers de main la portée de certains longs-métrages s’inscrivant sous cette bannière, de Dirty Harry de Don Siegel à Taxi Driver de Martin Scorsese en passant évidemment par l’incontournable Death Wish de Michael Winner pour ne citer que les plus célèbres. Ces œuvres mythiques ont survécu à leurs époques d’origine sans pour autant effacer toutes les polémiques qu’elles ont pu soulever. Signe de la déconsidération du genre, il n’avait pas réellement fait l’objet d’une étude approfondie (si l’on excepte Tolérance Zéro, la justice expéditive au cinéma de Fathi Beddiar) alors même que son parent cinématographique, le Western, continue inlassablement d’inspirer les essayistes. Yal Sadat (Critique et réalisateur, entre autres, membre du comité de rédaction des Cahiers du cinéma et auteur de l’essai Bill Murray – Commencez sans moi) s’est attelé à retracer et disséquer son histoire, creuser ses contradictions et ambiguïtés en signant Vigilante – La Justice sauvage à Hollywood, disponible chez Façonnage éditions.

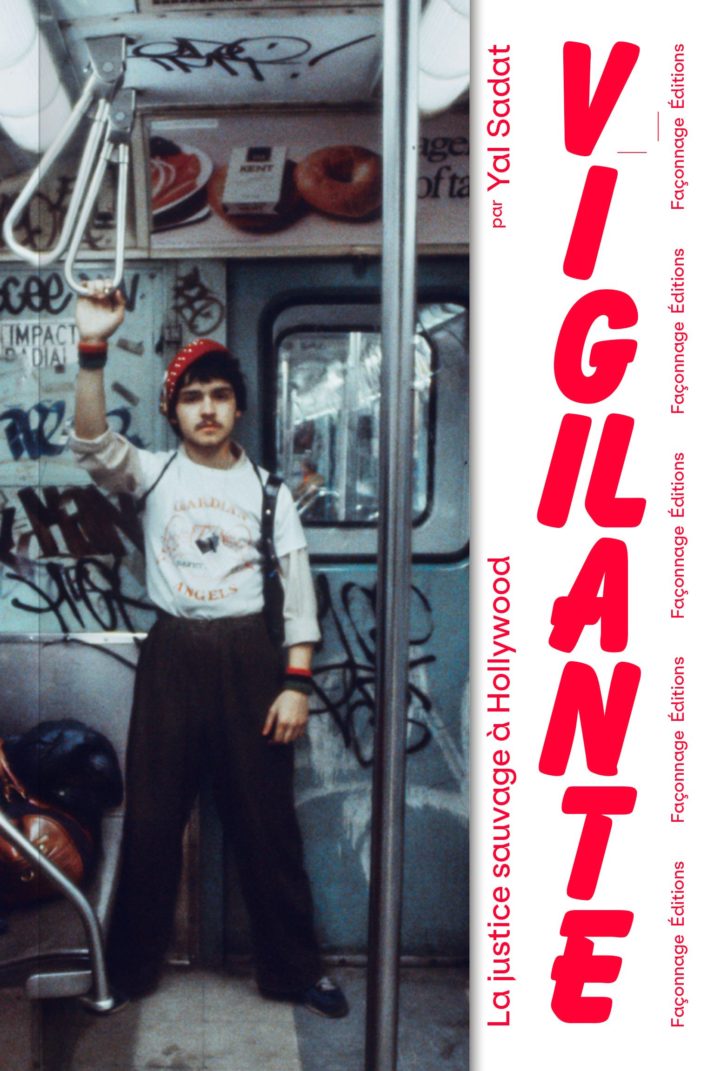

« Le cinéma est constitué de contradictions dont l’irréconciliabilité des termes est la condition même de son existence comme art possible ». Au cours d’une préface signée Jean-François Rauger, un avertissement semble adressé au lecteur, immédiatement informé des erreurs à ne pas commettre au moment d’appréhender le vigilante movie. Par la suite, en deux phrases, Yal Sadat introduit son ouvrage et annonce en substance le sens de sa démarche et son leitmotiv : réfléchir le genre par le prisme de l’héritage cinématographique au sein duquel il a émergé et sa résonance avec l’histoire américaine, qu’elle soit présente ou passée. « Un mythe américain se comprend toujours mieux à la lumière des grands westerns d’Hollywood. Le vigilante, lui, se comprend mieux à la lumière des petits westerns honteux de l’histoire nationale ». C’est par le récit d’un fait divers glaçant que débute l’essai, celui d’une tentative d’homicide en décembre 1984 dans le métro new-yorkais, perpétrée par un homme blanc de trente-sept ans sur des jeunes afro-américains. Bernhard Goetz, un individu « normal », rebaptisé le « subway vigilante », s’étant sauvagement vengé de ce qu’il pressentait comme une attaque contre sa personne. Les médias ne manquent de comparer l’affaire aux actes de Paul Kersey, le héros de Death Wish campé par Charles Bronson, à l’affiche une décennie plus tôt. Le cinéma s’immisce directement dans le réel, dialogue avec lui, les controverses déclenchées par le film de Michael Winner et les débats tranchés s’immiscent dans les conversations familiales au cours des repas de Noël, ce n’est plus seulement la critique qui se déchire, mais la société américaine dans son ensemble. En octobre 2015, le souvenir du long-métrage est une fois de plus ravivé à l’occasion d’un discours de campagne de Donald Trump, lequel réaffirmait son droit à détenir et à porter une arme à feu. Entrée en matière précise et brutale qui met en exergue l’impact considérable du genre à l’intérieur de toutes les strates du pays et de tout temps. L’auteur entreprend alors un retour en arrière pour nous parler du premier comité de vigilance apparu à San Francisco en 1851. Le contexte est tout autre, la ville était mise à feu et à sang par le gang des Sydney Ducks et hounds (ancêtres du Ku Klux Klan), le shérif n’avait que des pouvoir limités. Un homme, Samuel Brannan, bien décidé à faire ses affaires dans le coin, prend le problème à bras le corps et décide de transformer les citoyens en juges, jurés et bourreaux, de devenir « l’architecte de la justice, le pacificateur de l’Ouest ». La justice sauvage débute ainsi aux fondations de la nation pour ne plus jamais la quitter totalement. Un siècle plus tard, « The City by the Bay » est le théâtre des meurtres du tueur du Zodiaque, puis le territoire d’exercice de l’inspecteur Harry Callahan que campe Clint Eastwood en 1971. Histoire et cinéma ne cessent de se faire écho, celle du vigilante n’y échappe pas. L’épopée judiciaire de Goetz, les questionnements politiques et moraux qu’elle va soulever, entrecoupent le livre à intervalles réguliers, tel un feuilleton dont les rebondissements sont à étudier à l’aune des mutations et problématiques révélées par la fiction.

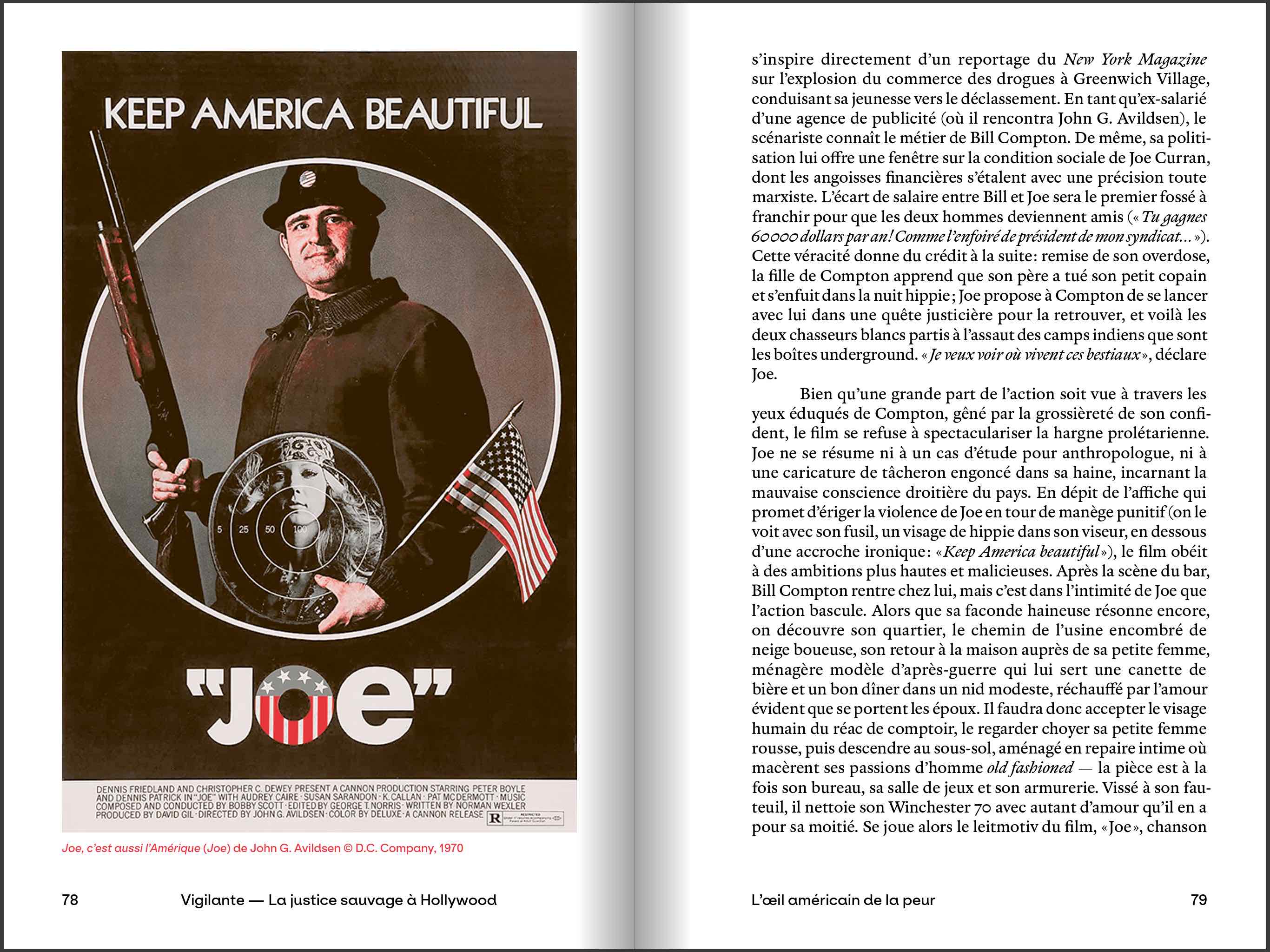

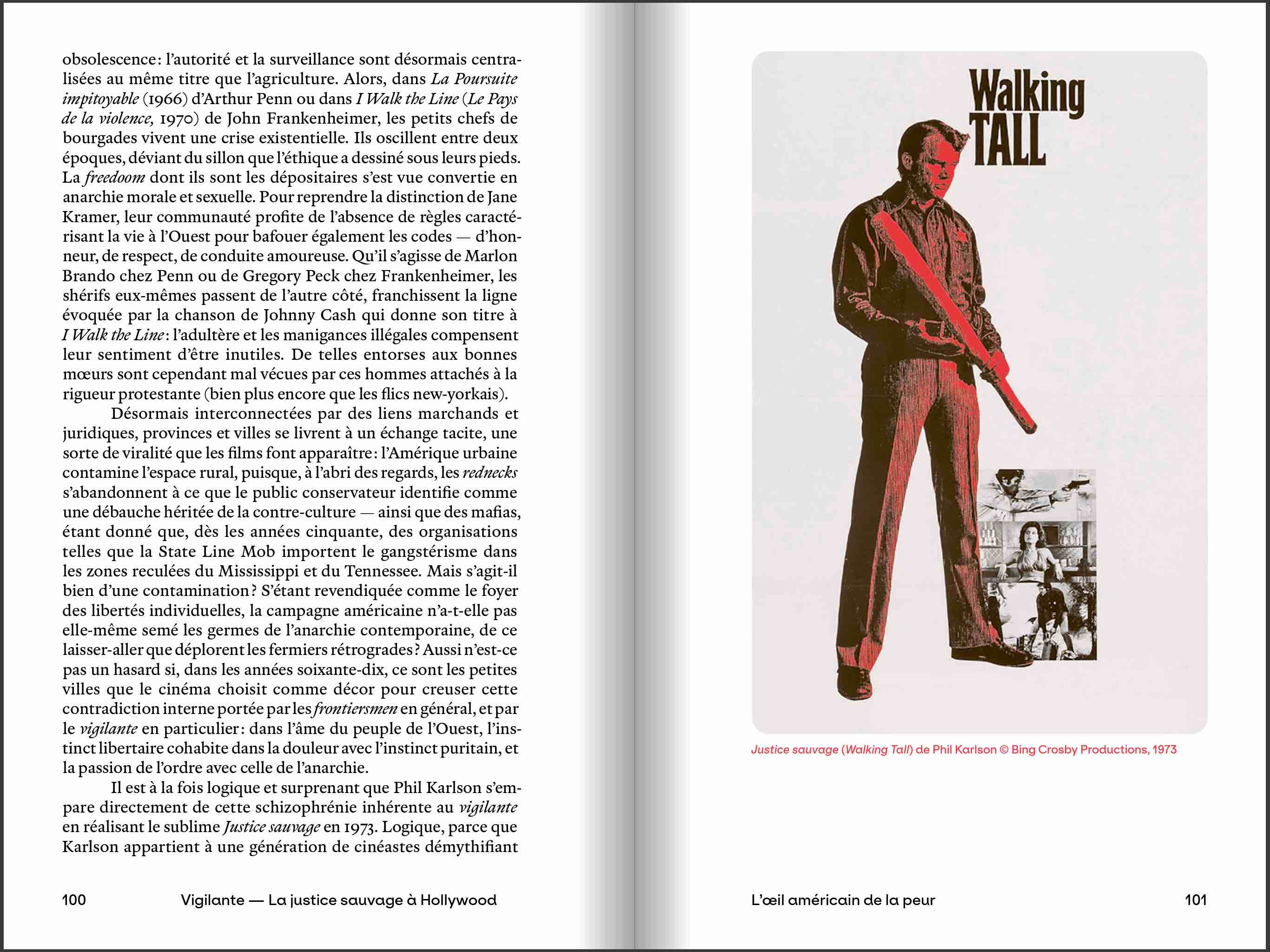

Yal Sadat, creuse avec méticulosité les origines de cette figure vengeresse sans jamais les dissocier de leur environnement social. Lorsqu’il date ses premières apparitions dans les années 30, aussi bien dans le Western (Westward Ho de Robert N. Bradbury) que dans le film policier (La Bête de la cité de Charles Brabin), les États-Unis sont alors en pleine Grande Dépression. Le justicier autoproclamé serait-il un héros destiné à surgir en période de crise ? À venir répondre à sa manière aux incertitudes d’un temps donné ? Toujours est-il qu’il disparaîtra durablement pour mieux revenir sur le devant de la scène quatre décennies plus tard. En 1962, deux films viennent porter atteinte aux idéaux fondateurs, L’homme qui tua Liberty Valence de John Ford et Coups de feux dans la Sierra de Sam Peckinpah. Deux mythes yankees s’éteignent, celui de la frontière et celui du justicier solitaire, le « Frontier Justice » est d’ailleurs légitimement désigné comme son ancêtre. Tandis que le western connaît son crépuscule, le néo-vigilante va naître sur ses cendres, perpétuer et adapter son héritage au cinéma et au monde contemporain. L’auteur, prend le soin de s’attarder au préalable sur deux œuvres rares et méconnues dans l’hexagone, Joe, c’est aussi l’Amérique de John G.Avildsen (le futur réalisateur de Rocky) et Justice Sauvage de Phil Karlson, avant de nous inviter sur un terrain nettement plus familier. Ces passages viennent illustrer l’une des grandes forces de l’ouvrage, d’une part une capacité de digestion remarquable quant aux nombreuses références invoquées, toujours judicieusement placées pour étoffer ses réflexions. D’autre part, une faculté à ne jamais perdre le lecteur, quelles que soient les connaissances de ce dernier et un refus de hiérarchie entre les films, peu importe leur niveau de notoriété. Les exemples étoffent l’analyse, la densifie, constituent le terreau d’une réflexion large, complète et synthétique. L’évocation de Walking Tall (titre original de Justice Sauvage, remaké piteusement en 2004 avec The Rock), met en exergue une épopée doloriste se jouant dans un bain de sang, présentant un héros aux airs martyr : il constitue une figure tragique. Il pointe également une contradiction inhérente au genre, celle de récits cathartiques se faisant l’expression de cycles absurdes. Lorsqu’il revient sur l’une de ses incarnations « absolues » à savoir Charles Bronson, le passif de l’acteur (de ses premiers pas dans le registre avec Mister Majestyk de Richard Fleischer, au début de sa relation avec Michael Winner ou sa période d’exil européen) importe autant que son devenir. Une manière de chercher à toucher du plus près les réflexions menées par le cinéaste britannique qui le dirigea à six reprises entre 1972 et 1985. « Atout de subversion, de dialectique et de marketing », Bronson offre au vigilante sa mue transcendantale. De Death Wish, pierre angulaire de la collaboration entre les deux hommes, il relate les changements opérés par rapport au roman adapté, notamment celle de la profession du héros, un expert-comptable devenu architecte pour le septième art. Il voit Paul Kersey telle une fusion entre Howard Roark (le personnage campé par Gary Cooper dans Le Rebelle de King Vidor, adapté d’Ayn Rand, dont la pensée a considérablement nourri l’idéologie libertarienne) et Samuel Brannan. Kersey pervertit presque à ses dépens la doctrine de ces deux étendards conservateurs : « ses efforts de pionniers ne visent pas à faire advenir la civilisation mais à s’affranchir de cette dernière ». Captivant, lorsqu’il parle de la dimension mentale des images perçue par Kersey, qui ne peuvent refléter une réalité objective, évoquant la schizophrénie du personnage et induisant la notion de fantastique dans un écrin réaliste. Le vengeur solitaire est comparé à un lycanthrope, il s’exécute la nuit, dans l’obscurité, loin des regards, le seul qu’il suit est le sien, d’évidence sujet à contestation. Le célèbre plan final du magnum opus de Winner voyant son héros mimer un tir de pistolet, est ramené à un geste enfantin, accentuant la dimension irréaliste de ce qui se passe dans la tête du protagoniste : un gros bébé violent égaré dans un corps adulte, jouant dans le monde réel sans se soucier des conséquences de ses actes.

Point de non-retour du clivage critique/public généré par le genre, Death Wish fait des émules et définit un modèle : « on ne filme plus l’acte vengeur qu’en réaction au film de Winner, pour lui emboîter le pas ou le répudier ». Yal Sadat, se penche alors sur deux autres figures emblématiques, Harry Callahan et Travis Bickle. Passionnant lorsqu’il évoque les sequels de Dirty Harry, systématiquement pensées en réaction au texte virulent de Pauline Kael lors la sortie du premier opus (anecdote croustillante que celle de Clint Eastwood, apportant l’article chez sa psychanalyste), afin de se défaire d’une image qu’il conteste. Il s’intéresse par la suite aux différentes mutations du vigilante, « gauchisé » par des émules de Roger Corman dans des films comme Colère Froide de Jonathan Demme ou La Route de la violence de Jonathan Kaplan, démultiplié en séries B et Z de qualités variables et aussi franchisé, quitte à perdre de sa sève. En attestent les suites d’Un justicier dans la ville qui abandonnent l’ambiguïté caractérisant le héros : le canevas initial se transforme en dispositif répété, le métrage en pur produit de consommation courante. La figure torturée et marginale de Paul Kersey devient dans les années 80 l’incarnation cinématographique de la nouvelle droite conservatrice, il délaisse son libre arbitre, s’exécute machinalement, finalement privé d’empathie et d’humanité, son dessein est désormais un spectacle banal qui ne provoque plus du tout le même trouble. Le nanardesque (mais amusant à un certain degré), Cobra de George Cosmatos, présenté comme une révision vidée de sa substance d’Harry Callahan, joué par un Sylvester Stallone alors au sommet de sa popularité, en recherche d’un nouvel avatar iconique, illustre à merveille ce dévoiement progressif. Heureusement, en parallèle, le genre trouve des réponses européennes entre les mains de Mario Monicelli (Un bourgeois tout petit petit) ou Enzo G. Castellari (Un citoyen se rebelle, Big Racket). Il tend également à se réinventer à travers d’autres types de personnages, plutôt issus des minorités, qu’il s’agisse de films de la blacksploitation (Shaft, Coffy) ou de Rape and Revenge (L’Ange de la vengeance), quitte à s’écarter en partie de ses racines et changer de nature. Surtout, l’auteur, notamment au sujet des femmes vengeresses, met en exergue la différence fondamentale de problématique et le paradoxe inhérent à ces relectures, les actes des héroïnes recueillent plus facilement l’adhésion du spectateur, poursuivant une cause généralement plus « juste », au détriment de la zone grise qui fait intrinsèquement la perversité et la complexité de l’exercice. Inévitablement, la dérive consistant à rendre le plus « mainstream » possible le vigilante, le priver de ses questionnements fondamentaux, va précipiter son déclin, lequel coïncidera avec l’arrivée des super-héros dans le paysage hollywoodien. Batman de Tim Burton et Punisher de Mark Goldblatt sortent en 1989, si le registre mettra une décennie à connaître son avènement, se dessine en substance une nouvelle incarnation de la justice au cinéma amenée à remplacer la précédente. Heureusement quelques vaillants résistants continuent d’œuvrer et investir ce terrain ambivalent, à l’instar de figures iconiques telles que Clint Eastwood ou Paul Schrader, mais aussi d’une nouvelle génération, en la personne de James Wan et son puissant Death Sentence. Histoire de boucler la boucle, nous apprenons sur la fin qu’au XIXème Samuel Brannan avait fait bâtir au sommet de la California House de San Francisco, un clocher, un gong permettant ainsi de donner l’alerte au besoin, le fameux Bat-Signal appelant le double de Bruce Wayne à la rescousse, ne manque d’inspirer la réinterprétation moderne.

Véritable épopée à travers l’histoire américaine et l’évolution des tendances cinématographiques outre-Atlantique, Vigilante – La Justice sauvage à Hollywood, captive et stimule du début à la fin. Érudit, dense, précis et accessible, l’ouvrage nous laisse dans un état d’excitation tel que l’envie de revoir des films que l’on croyait connaître par cœur est aussi grande que celle de découvrir les nombreux titres évoqués au fil des pages. Yal Sadat rend au genre son importance réelle et sa complexité intrinsèque, sans jamais minorer ses aspects les plus sulfureux ou se montrer complaisant à son égard. Un mot enfin sur le visuel très soigné du livre, fourni en affiches et photos qui viennent aérer la lecture, donner un impact supplémentaire au propos et alimenter la dimension ludique de l’essai. Définitif et incontournable.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).