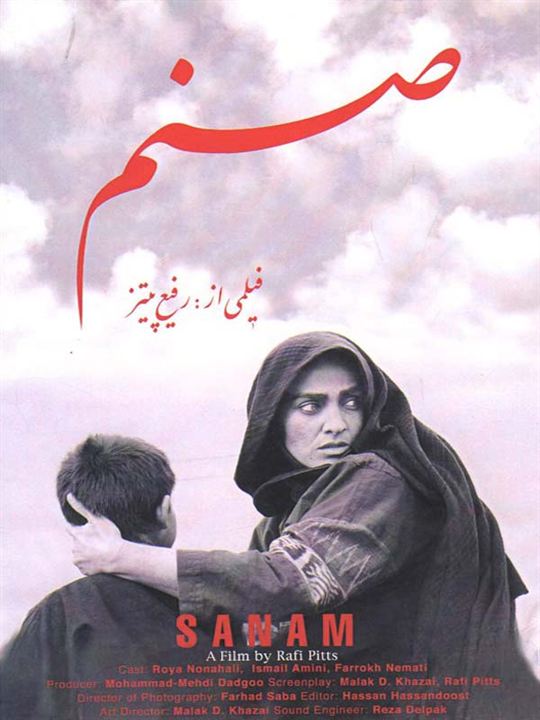

Rafi Pitts fait partie de ces cinéastes qui considèrent que la forme et le fond sont indissociables, que le « travelling est une affaire de morale », pour reprendre une citation de Jean-Luc Godard. Né en 1967 en Iran, le futur réalisateur grandit à Téhéran dans un appartement au-dessus duquel sont situés des studios de pos-production. Pendant la guerre entre l’Iran et l’Irak en 1981, il fuit le pays pour se réfugier en Angleterre où il suit des études au Harrow College – Polytechnic of Central London en cinéma et photographie. Diplômé en 1991, il réalise son premier court-métrage la même année, En exil. Dans les années 1990, il s’installe à Paris et travaille aux côté de Léos Carax, Jacques Doillon et Jean-Luc Godard. Après un second court-métrage, il met en scène La cinquième saison en 1997. Trois ans plus tard, il signe Sanam, l’histoire d’un enfant qui rêve de partir loin de sa condition sur le dos du cheval d’un riche propriétaire. Pour la télévision, dans le cadre de la série Cinéma de notre temps, il filme Abel Ferrara pour un documentaire controversé, Abel Ferrara : Not Guilty. Aux États-Unis, il est consultant pour le film de Ben Affleck, Argo.

Dans cet entretien accordé à Culturopoing, il évoque, bien sûr, la genèse de son dernier film, Soy Nero, mais il parle aussi de la politique des États-Unis, de l’immigration et des problèmes de distribution des films aujourd’hui.

Comment est né Soy Nero ?

Il est toujours difficile de répondre car il n’y a jamais une seule raison. Au moment où j’avais fait mon film précédent, j’avais envie de faire deux fois le même film. Je voulais tourner un film réaliste en Iran qui s’appelle The Hunter et je voulais le même scénario, la même histoire, pour le tourner aux États-Unis et l’appeler Deranged. Le projet, c’était The Hunter is Deranged. Un très bon producteur, Karl Baumgartner, qui a produit The Hunter, Kaurismaki, Jarmush – un sage du cinéma allemand -, mais qui est malheureusement décédé avant que nous commencions le tournage de Soy Nero, m’a dit que cette idée ne marcherait qu’en France. Je voulais sortir les deux films en même temps pour que les populations des deux côtés se voient. Cela racontait l’histoire d’un homme et de sa femme qui passaient par-dessus le mur avec leur enfant. L’homme les perdait comme dans The Hunter, pour d’autres raisons, et il prenait sa revanche sur le système. Je ne l’ai pas fait. J’ai décidé finalement de tourner The Hunter, avec beaucoup de références à Los Angeles car en Iran, nous appelions Téhéran Téhérangeles à cause des similitudes qui existent entre ces deux villes. Finalement, les références au cinéma américain se retrouvent dans The Hunter. Après, par le hasard de ma vie, ou le malheur plutôt, The Hunter est devenu un film que le mouvement vert iranien a pris comme symbole et je me suis retrouvé interdit en Iran. C’est à dire que si je rentre, j’ai beaucoup de problèmes. Là, le mur s’est dressé pour moi. À partir de là, j’étais obsédé à l’idée de raconter ma douleur à vouloir traverser un mur sachant que j’aurai des problèmes de l’autre côté. Je cherchais un moyen de la raconter. Ca, c’est le départ d’un film et au fond de ma vie personnelle, je ne m’en plains pas parce que je suis cinéaste. Alors qu’il y a des gens qui vivent des situations beaucoup plus violentes par rapport à ce sujet. Comme je ne voulais pas raconter mon histoire personnelle bien que cela commence en soi… une fois que ça commence en soit, on a envie de raconter plus grand que soi, d’aller au-delà de soi. Et c’est là que j’ai eu envie de raconter une histoire sur l’immigration. Une fois que je voulais raconter une histoire sur l’immigration et l’appartenance, parce que pour moi ces deux sujets sont liés, le fait de vouloir appartenir à autre chose, je suis devenu obsédé à l’idée qu’il fallait que je tourne aux États-Unis parce que c’est le seul pays qui n’appartient à personne et à tout le monde en même temps. Les États-Unis, c’est le pays des immigrés par excellence. C’est un pays fait d’immigrés car les seuls gens qui sont vraiment Américains, les Indiens de l’Amérique du nord n’ont aucun pouvoir sur le pays. Donc, c’est le pays des immigrés. J’ai décidé que j’allais raconter cette histoire là-bas. Après, en creusant, en faisant mes recherches, parce que, comme je ne voulais pas raconter quelque chose que j’avais déjà vu, en cherchant, je suis tombé sur les « Green Card Soldiers ». Plus j’avançais, plus je voyais des choses que je ne savais même pas qu’elles pouvaient exister à notre époque, comme de jeunes soldats expulsés alors qu’ils s’étaient déjà battus pour un drapeau. Voilà comment c’est devenu le film.

Le scénario a-t-il pris un autre tournant après votre rencontre avec les « Green Card Soldiers » ?

Non, les « Green Card Soldiers », au début, j’avais mes recherches et nous avions écrit le scénario avec Razvan Radulescu très tranquillement entre Paris, Bucarest et Berlin. Je connaissais les États-Unis, Los Angeles est une ville qui m’est très familière. Je connais mieux New York que Los Angeles, mais quand même… Parce que j’avais l’idée du film d’avant. Les « Green Card Soldiers » existent depuis la guerre du Vietnam, leur histoire s’est aggravée depuis le 11 septembre à cause des frontières qui se sont renforcées et des Latinos qui se sont fait expulser, etc., mais je n’étais pas au courant qu’il y avait des soldats expulsés. Nous avons écrit un scénario sur l’idée d’un jeune homme qui voulait devenir à tout prix Américain et qui était prêt à risquer sa vie pour ça. C’était le scénario de départ. Un an avant le tournage, je suis parti aux États-Unis pour rencontrer les vrais « Green Card Soldiers » et ce sont eux qui m’ont demandé si j’avais déjà vu le bunker à Tijuana où se trouvent tous les « Green Card Soldiers » expulsés. Là, j’ai été frappé… Je ne pouvais pas croire une seconde que ce genre de structure puisse exister. Je suis parti à Tijuana et je me suis retrouvé avec ces jeunes. L’un d’eux, Daniel Torres, est devenu le conseiller militaire du film et, avec sa réalité à lui, j’ai corrigé le scénario. Comme il était avec nous tout le temps sur le tournage, sa réalité renforçait le film. Par conséquent, c’est devenu presque son histoire à lui.

Votre film semble remettre en doute le fait que, sous le drapeau américain, tout le monde appartient à la nation américaine…

Ce n’est pas tellement le doute, ce qui me fascine dans la jeunesse…

Quand on a l’âge où l’on devient un soldat, on a comme un rêve de ce que ça peut être, qu’on soit immigré ou pas, et on a un besoin fou d’appartenir à quelque chose, de servir à quelque chose. Si je simplifie un peu, on peut devenir un punk parce qu’on a envie d’appartenir à un groupe de gens, de faire partie d’un mouvement, comme ça peut être ce rêve d’être un héros en devenant un soldat ou un policier… Ce besoin que certains jeunes ont d’appartenir à quelque chose qui va amener la justice au monde. C’est une vision un peu romantique qu’on peut se faire à cet âge.

Et puis, il y aussi les réalités des soldats américains. La plupart de ceux que j’ai rencontré vient de milieux défavorisés et c’est leur porte de sortie. C’est pour ça que je parle de Bronx et de Compton (deux personnages dans le film, ndlr) car pour sortir des quartiers durs américains, soit vous faites partie d’un gang, soit vous êtes fort en musique, soit vous êtes fort en sport… Et sinon, qu’est-ce que vous faites pour sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez ? L’armée, c’est l’idéal parce que vous vous retrouvez avec une vie au-delà de ce que vous n’avez jamais vécu et c’est cela qui est porté à travers le cinéma pour cette jeunesse-là, cette idée de faire quelque chose. C’est une idée qui s’est renforcée encore plus après la tragédie du 11 septembre. Le patriotisme est devenu quelque chose de très présent au sein de la jeunesse américaine et beaucoup de gens l’ont rejoint. À partir de là, ce que je voulais refléter à travers le miroir, c’est où ils se trouvent, ces jeunes gens ? Et l’enfer dans lequel ils vont se trouver. Est-ce que ceux qui leur ont offert cet enfer sont responsables de leur condition et de tout ce qui peut leur arriver. Ils sont quand même brisés. Aux États-Unis, on ne s’occupe pas des vétérans une fois qu’ils ont fait leur devoir. On ne connaît pas bien le revers de la médaille de ce rêve américain qui existe aussi dans l’armée.

C’est devenu quelque chose d’obligatoire. Je ne voulais pas raconter une histoires de Marines, l’excellence de l’armée américaine, comme on peut le voir dans tant d’autres films américains. Ils ne parlent pas de l’infanterie. Et moi, c’est ce dont je voulais parler. Ceux qui font partie de l’infanterie sont ceux qui n’ont pas eu d’éducation et qui sont vraiment la base de l’armée, mais qui ne représentent pas les héros du cinéma américain. Je voulais prendre l’autre côté dont on parle très peu sauf dans les films qui tournaient autour du Vietnam.

Votre film évoque un besoin de liberté, mais en contradiction, on y voit l’enfermement…

Cela venait de la réalité que j’avais en face parce que lorsque j’ai rencontré les expulsés, j’ai vu que plusieurs d’entre eux avaient le même tatouage : un ourson dans un bac à sable. Je leur ai demandé ce que cela signifiait parce que c’était quand même un drôle de tatouage. Tous, ils me répondaient qu’ils se sentaient enfermés dans le désert. « Comment ça, enfermés dans le désert ? Parce que c’est un paysage vaste… » Ils m’ont répondu qu’ils l’appelaient le bac à sable. Ce qui voulait dire qu’ils étaient enfermés. À partir de là, il m’est naturellement venu de les filmer avec des objectifs à longue focale pour écraser le désert et emprisonner ces personnages. Un film démarre du cinéaste, mais il ne faut pas trahir le sujet. Pour y rester fidèle, il faut s’inspirer de chaque détail de la réalité de ces gens. Si c’est un bac à sable, on doit tourner le bac à sable. Je n’utilise pas de grand angle. J’en utilise un sur le dernier plan car il traduit une absurdité que je voulais avec une focale courte.

Dans la villa, j’utilise des grands angles parce que le personnage est dans un paysage où il rêve, où il a l’impression d’être libre. Seulement, quand il se fait arrêter par la police, c’est au téléobjectif parce que les murs se resserrent.

Pour moi, ce que l’on écrit avec la caméra doit correspondre aux sentiments du personnages principal.

Votre mise en scène a évolué par rapport à vos films précédents. Il y a plus de mouvements de caméra…

Cela vient du sujet. Pour moi, le personnage de l’immigré au départ et les soldats par la suite sont tous des personnages chassés. Il y a deux genres de films : il y a le piège avec le plan fixe. Quand je tournais en Iran, comme on était dans un piège, il faut des plans fixes car on ne peut pas s’échapper du plan, on ne peut pas s’échapper comme ça donc on reste enfermé. Même si le personnage s’en va, il revient dans le cadre parce qu’il est piégé par le cadre. Comme ce qu’il ressent par rapport à la société iranienne. Dans Soy Nero, ils sont pourchassés par l’ennemi ou par le système qui les surveille. Alors, il y a tout le temps du mouvement, on les chasse, on ne les laisse pas s’échapper du cadre. Nero n’arrive pas à s’échapper alors qu’il court et c’est cela qui a dicté les mouvements de la caméra.

Vous aimez filmer les grands espaces. Vos films ressemblent à des westerns…

J’ai beaucoup d’influence du cinéma américain. L’enfance que j’ai eu en Iran, c’était avant la révolution et avant la révolution, on voyait tous les films des années 70 du cinéma américain. J’ai été nourri de ça en étant gamin. Par Ford et les westerns aussi, mais cette nouvelle vague du cinéma américain des années 70 était très présente. Je pense que c’est quelque chose qui est là, mais quand on tourne, on ne se dit pas « tiens, je vais faire référence à celui-ci ou celui-là ». Je pense que cela fait partie de ma culture. Même quand je tournais The Hunter, j’ai des références au cinéma américain, mais ce n’est pas quelque chose dont je me rends compte au tournage. C’est plutôt une fois le film terminé que je m’aperçois de ces influences. Et là, en l’occurrence, comme on est dans la culture américaine, forcément, elles se magnifient plus.

Comme le film est une co-production avec les États-Unis, avez-vous pu faire ce que vous voulez, par rapport au sujet ?

À ma grande surprise, parce que c’était la première fois que je pensais tourner en toute liberté, je me suis rendu qu’en fait, tous les cinéastes sont dans le même bateau. On va d’une forme de censure à une autre, En Iran, il s’agit d’une censure idéologique, aux États-Unis, c’est une censure économique. C’était complètement surréaliste parce que, au début quand je préparais mon film, je voulais que l’armée américaine participe pour des raisons budgétaires. Pour louer les Humvee, c’est 7000$ la journée. Pour des films indépendants, c’est beaucoup d’argent juste pour un avoir une jeep. Je vais quand même m’adresser à l’armée américaine pour deux raisons, l’une budgétaire, mais aussi parce que je me disais « après tout, le moment est venu pour l’armée américaine de reconnaître ces soldats immigrés ». Pourquoi pas ? Puisqu’il n’y a pas eu de film dessus. De façon idéaliste, je suis allé rencontrer le service cinéma de l’armée américaine. Ils ont été plutôt chaleureux et ouverts. Seulement, ils m’ont fait penser à la commission de censure en Iran parce qu’une fois que j’ai déposé le scénario, ils m’ont donné une liste de ce que je devais corriger avant de me donner leur aide. Cette liste, finalement, glorifiait la situation sombre dans laquelle se trouvaient ces soldats immigrés. Je ne pouvais pas l’accepter. Cela me faisait sourire de voir cette liste avec laquelle ils pensaient améliorer le film et évidemment améliorer leur image. J’ai du refuser et les producteurs ont assuré.

Il n’a jamais été question qu’il soit plus grand que ce qu’il est maintenant. Je m’inspirais aussi de Beckett. Je voulais montrer la folie humaine au-delà de la frontière américaine et des hommes de guerre qu’on connaît déjà. C’est pour cela que je ne donne jamais d’identité au pays concerné dans la partie qui se déroule au Moyen Orient.

Les producteurs n’étaient pas au courant quand j’ai approché l’armée américaine, mais il y avait au fond de moi aussi ce rêve qu’ils reconnaissent ce problème-là et je ne voyais pas pourquoi ils ne le reconnaîtraient pas. Même aujourd’hui, je leur poserai la question parce qu’on est en pleine campagne électorale et seul Bernie Sanders est allé à Tijuana serrer la main de celui qui a créé le bunker, il l’a fait mais il y avait une petite chaîne mexicaine qui l’a filmé. Il est allé vers Hector Barajas qui a créé ce refuge, il lui a serré la main à travers la grille que l’on voit dans le film et lui a dit : « On s’occupera de vous. » Il l’a dit, il n’est plus candidat démocrate et on n’entend plus parler des « Green Card Soldiers » et des immigrés.

Le film a-t-il été projeté aux États-Unis ?

Il sera projeté fin octobre au festival de Miami. Je trouve que c’est l’endroit parfait parce que c’est là que se trouve la plus grande communauté latino-américaine. C’est un film qui est quand même destiné à parler de leur douleur.

Ce qu’il faut savoir, c’est que des « Green Card Soldiers », il y en a partout dans le monde, il n’y a pas que des Latinos. Mais ceux qui ont été frappés plus fort dans cette folie, ce sont les Latinos parce qu’ils ont été expulsés. Je pense que le fait que le film naisse à Miami me parait normal.

Votre mise en scène est très sèche, très réaliste, mais est aussi émaillée de passages surréalistes ou oniriques, comme la scène du feu d’artifice, tandis que l’intrigue présente aussi des personnages insolites, comme celui capé par Michael Harney…

J’ai toujours eu une obsession par rapport au cinéma quand j’étais à l’école de cinéma en Angleterre. J’avais fait ma thèse sur Reality or Fiction : How Far Film’s Form Determine Meaning ? Jusqu’à quel point la forme d’un film détermine ce qu’il veut dire. Bien évidemment, comme tout cinéaste, j’étais obsédé par les débats de Bazin d’un côté et de Eisenstein de l’autre, les formels et les réalistes. Quel était le degré de la réalité et de la fiction dans un film ? Étant obsédé par ça depuis toujours, je suis convaincu, comme les deux qui débattent sur les longs plans ou le montage, sur lequel est le plus réel, etc., j’ai toujours été obsédé par le point de vue de l’émotion qui est le point de vue du cinéaste qui la raconte. Étant quelqu’un qui vient de nulle part et de plusieurs pays en même temps, c’est un mélange de ce que je suis, en fait. C’est juste un point de vue, c’est ma manière de voir la chose. Sur l’identité et la nationalité, j’ai toujours trouvé que c’était une absurdité parce que je viens d’un père anglais, d’une mère iranienne, et d’un beau-père français et aucun n’était d’accord pour dire d’où je venais et je n’arrivais pas à les mettre d’accord sur le fait que je pouvais venir des trois pays. Cela m’a toujours fasciné. Je me souviens d’une fois où ma mère m’a demandé : « Alors finalement, t’es Anglais ou t’es Iranien ? » Je lui répondais : « Le café au lait, c’est du café ou du lait ? Si tu me réponds, je te répondrais. » C’est ça le fond. Il y a quelque chose de ce réel en moi vis-à-vis de la société dans laquelle je vis. C’est pour ça que je pousse la chose car quand on tourne un film, c’est l’expression d’une émotion qu’on ressent, mais il n’y a pas vraiment de logique dans ce que l’on veut exprimer. Pour moi, la chose la plus difficile au cinéma, c’est comment être soi-même. C’est très difficile parce que le cinéma nous a influencé. Orson Welles le disait très bien alors que les professeurs de cinéma n’en parlent jamais : à chaque fois qu’il voyait un film, il perdait quelque chose. Et quand on lui a demandé pourquoi il a répondu qu’il ne savait plus où mettre la caméra : « parce que j’ai forcément envie de la mettre là où je l’ai vue. » C’est peut-être pour ça que les films prennent de telles tournures. Je m’en rends compte après quand je les vois, mais pour moi, cela fait partie de la difficulté de faire des films : comment je peux être moi-même car les cinéastes que j’aime ont toujours été eux-mêmes.

Le feu d’artifice vient d’un fait réel. Le premier soldat guatémaltèque qui est mort au front en Afghanistan après le 11 septembre a traversé cette même frontière. Je sais qu’il l’a traversée au moment du nouvel an. Cela vient de la réalité. Je me suis dit qu’il fallait que je tourne la même frontière. Après, il y a l’idée du rêve d’où le feu d’artifice. Tout gamin rêve devant les feux d’artifice malgré les explosions. Ces mêmes explosions amènent l’idée qu’il y aura la guerre, plus tard. Pourquoi, finalement, ces images violentes de feux d’artifice nous attirent autant ? C’est aussi un clin d’oeil par rapport au fait que j’avais travaillé avec Léos Carax sur Les amants du Pont-Neuf. Je pensais peut-être aussi inconsciemment à ça. Il n’y a jamais une seule raison à une scène.

Ce que j’aime dans le personnage du père est qu’il y a une part de Razvan Radulescu, qui était obsédé par montrer la folie américaine dans toute sa splendeur et c’est lui qui a écrit ces dialogues que j’aime beaucoup sur les éoliennes. Quand on écrivait ensemble, il me disait que les Américains pensent que sans eux le monde va s’écrouler. Je voulais aussi parler des armes parce qu’il y a beaucoup d’Américains qui pensent que les armes sont bonnes pour la sécurité et la santé du pays alors que c’est l’élément le plus violent de la culture américaine. Enfin, il y a l’acteur, Michael Harney, qui lui – et c’est ce qui s’est passé avec tous les comédiens et que j’ai adoré – a étudié son texte et voulait l’amener au-delà du scénario. Vous choisissez des gens et la préparation de certains comédiens est fascinante. C’est aussi ce qui m’excite moi, c’est d’aller au-delà du scénario car si on ne fait que les scénarios, on a qu’à les publier et tout le monde sera content et les gens peuvent imaginer ce qu’ils veulent et on a qu’à faire un roman, on n’a pas besoin de faire un film. Michael Harney a amené sa pensée des États-Unis ainsi que sa folie des États-Unis.

Le film devait toujours être du point de vue de Nero, qui est pris en stop. Il rencontre quelqu’un, comme chacun de nous peut rencontrer quelqu’un, dont il va se séparer à un moment donné. Quand on rencontre des gens comme ça… J’ai rencontré un personnage comme celui-là en faisant du stop aux États-Unis, un type qui m’a raconté faire partie de la CIA. Je me souviens même que nous nous étions arrêtés dans une station service et il disait : « je vais juste leur passer un coup de fil parce qu’en ce moment il y a des opérations très très dures. Je te demande de te mettre à l’écart. » J’ai passé un voyage avec lui et je me disais : « il est fou, ce type. » Il en racontait beaucoup trop pour être un vrai membre de la CIA. Il se faisait sa fiction tout en m’amenant de Palm Springs à Los Angeles. Il y a une part de lui dans le personnage de Seymour – on ne dit jamais son nom dans le film. Ce sont des ingrédients comme ça qui font que… Ce qui me fascine ou m’excite quand on fait un film : évidemment, le départ, c’est moi, après, le scénariste se rajoute et j’écris avec lui. Après deux, on devient trois car il y a un comédien qui arrive… Et, petit à petit, un film, en fonction des rencontres et des gens qui se rajoutent, prend une forme à lui et en tant que cinéaste, on ne fait que le suivre. C’est le film qui nous dit comment il doit être filmé, c’est le film qui nous dit où il va nous amener. Plus nous avançons avec un film plus il y a quelque chose qui n’est plus à notre portée, nous en sommes témoins. Plus cela arrive, plus nous sommes excités par ça parce que finalement cela donne corps à quelque chose qui était imaginaire au départ. Plus il prend corps, plus il devient un individu qui appartient à beaucoup de gens, mais c’est un individu à part entière que le spectateur rencontre. Je peux donner mon avis, mais je pense que si trente autres personnes étaient assises ici, ils donneraient aussi un point de vue intéressant.

Est-ce que le fait de tourner aux États-Unis a changé votre mise en scène ? La bande annonce est très américanisée…

Non, parce que dans la mise en scène, c’est comme un peu comme les écrivains, on a une manière d’écrire, on ne peut pas le changer, mais comme c’était les Américains, forcément, il y a une plus grande part américaine. Ce n’est pas la même culture que l’Iran. Je m’adresse à ma part extérieure de l’Iran. Comme ce que je disais par rapport à la chasse : ils se croient libres, mais ils sont tous pourchassés. En Iran, on est enfermé. Forcément, il y a quelque chose qui change. La culture américaine est très différente parce qu’elle est beaucoup plus bavarde que ce que je raconte en Iran. On parle constamment. Je pense que si je tournais un film en Allemagne, il y aurait très peu de dialogues parce qu’à table, on parle beaucoup moins. Pour les Américains, les blancs n’existent pas. Alors, on parle, on parle, on parle, on remplit… Je me souviens que Truffaut disait que la différence entre une poursuite en bagnoles américaine et une poursuite en bagnole française entre la police et les voleurs, c’est que dans un film américain, ils vont parler sans cesse et dans un film français, il n’y aura pas de dialogues. C’est vrai ! Parce que culturellement, ils disent leurs douleurs, ils disent leurs joies. Ils ont toujours besoin de les exprimer. En ça, forcément, mon style change un peu parce que ce sont des Américains qui racontent l’histoire, pas moi. Quand je dis que les acteurs amènent beaucoup, je dois être témoin de ça parce que si j’imposais ma vision des Américains sur les Américains, je les trahirai, forcément. Parce que ça ne pourrait être qu’un cliché ou de ce qu’on pense qui est américain. C’est pour ça aussi, alors que je connaissais les États-Unis, et que la production ne voulait pas m’aider avec ça, j’ai emprunté de l’argent pour passer un an sur place. Si je n’avais pas fait ça, j’aurai tourné tout ce que l’on connaît déjà de la culture américaine. Même dans les paysages. J’aurai trahi les États-Unis, j’aurai filmé une Amérique qu’on imagine tous de l’extérieur alors que j’avais besoin de la filmer de l’intérieur. Forcément, ils m’en nourrissent et ça devient aussi leur film. Mais la bande annonce, après, ça, c’est autre chose car c’est un jeu auquel je ne participe pas. C’est pour attraper le spectateur alors que pour moi, le spectateur doit être libre.

La direction de la photographie rappelle beaucoup les films américains des années 70. Le directeur photo, Christos Karamanis, avait-il déjà tourné aux États-Unis ?

Non, le directeur de la photographie est grec et il n’a tourné que sur des films grecs. C’était la première fois qu’il mettait les pieds aux États-Unis et la première fois qu’il allait au Mexique.

La lumière joue énormément et il est très influencé par Gordon Willis, qu’il aime beaucoup, et par Harris Savides et donc il a des influences de directeurs de la photographie américains. Il aime beaucoup les films que Savides a fait avec Gus van Sant. Il aimait beaucoup Savides, c’était son maître. Quand il est venu, je lui ai aussi dit qu’il ne fallait jamais oublier qu’on raconte leur histoire et il ne faut pas qu’on soit touriste vis-à-vis de leur culture. Sinon, le film ne sert à rien. Même dans un but politique, parce qu’il y a un but politique, sans dire au spectateur ce qu’il doit penser. L’idée est de montrer un miroir sur leur société, leur dire : « regarder dans le miroir et dites-nous s’il y a quelque chose qui ne va pas. » Pour qu’ils se voient dans le miroir, on ne peut pas les trahir donc on doit les filmer avec leur langage. On parlait de ça tout le temps. De la même manière, au Mexique, on le faisait avec les Mexicains. La scène de Volley se déroule à Tijuana. Les gens de Tijuana, peut-être par esprit de survie, préfèrent ne pas voir ce mur et s’en moquer. Alors que quand on arrive là-bas en touriste, on est effrayé par le mur. Quand on rencontre des gens de Tijuana, ils ne sont pas effrayés par ce mur, ils le connaissent depuis 1994. C’est un mur avec lequel ils ont grandi et ils préfèrent s’en moquer. Donc, il fallait tourner cette scène de Volley Ball. Les caméras ne peuvent jamais aller de l’autre côté parce que si on allait de l’autre côté, on trahissait leur point de vue. C’est pour ça que je dis que l’on a sûrement des idées au départ quand on fait un film, sinon, on n’y arriverait pas, mais ce qui est fascinant dans un film, une fois que vous êtes dedans, vous êtes sur une vague qui va vous porter quelque part. Et ce qui m’excite moi, c’est le moment où on est sur cette vague parce que tout ce qu’on peut calculer a déjà été fait.

Votre film, par le hasard du calendrier, fait écho aux discours politiques actuels…

Ca, c’est le hasard parce qu’on ne peut pas deviner en 2012 que l’on va se retrouver avec Trump et toute la folie dans laquelle on se trouve aujourd’hui. La même chose m’est arrivé quand j’ai fait The Hunter. À cette époque, je voulais tirer une sonnette d’alarme, j’étais obsédé par l’idée que nous étions tous en train de devenir des bombes humaines en Iran et que nous allions finir par craquer. On a terminé le montage et il y a eu des émeutes. J’ai fini par payer en ne pouvant plus voir mon pays parce que le régime ne comprenait pas comment le film pouvaient coïncider à ce point-là avec les événements. Moi-même, j’ai été le premier surpris. Désagréablement. Quand on fait ce genre de films, on a envie de dire : « on tire la sonnette d’alarme, faites quelque chose ! » Même si c’est idéaliste comme pensée, nous avons quand même ça au fond de nous. Et quand on termine le montage et que ça explose, on a l’impression d’être arrivé juste pas à temps. Pour pas à temps ? Parce que le film n’a pas pu sortir. Ca me fait toujours sourire quand on montre un film à l’extérieur et qu’on nous parle de politique parce que je ne vois pas ce qu’il y a de politique à montrer le film à des gens qui sont d’accord. Je n’ai jamais compris cette notion dans laquelle on vit aujourd’hui de plus en plus avec une forme de politiquement correct – nous l’avons beaucoup vécu avec le cinéma iranien – où le fait de montrer un film politique qui concerne l’Iran à l’extérieur de l’Iran, tout le monde trouve ça formidable. Mais au fond, est-ce qu’il sert à quelque chose ce film ? À l’extérieur, politiquement, je ne crois pas. À l’extérieur, on reste sur du cinéma. À l’intérieur du pays concerné, on est dans la politique parce que là, on montre le film aux gens qui ne sont pas d’accord, on a les problèmes qui vont avec, mais peut-être qu’on arrivera à faire reculer des murs qui s’enferment sur nous. C’est la même chose avec Soy Nero : évidemment que nous sommes tous contre Trump. Seulement, Soy Nero, le fait qu’il soit montré en Occident me va mieux politiquement parce qu’il parle de l’identité qui est une obsession à l’ouest en ce moment. Pas seulement en France, en Angleterre… Partout, il y a une obsession, ou peut-être une maladresse de la part des hommes politiques qui ont trouvé le truc simpliste, qui a existé pour le malheur de tout le monde juste avant la Deuxième Guerre mondiale où on avait compris que finalement en racontant quelque chose de simple, on pouvait gagner des voix et avoir le pouvoir. En mettant la peur chez les gens, on arriverait à gagner les élections. Comme tous les hommes politiques de tous bords, gauche ou droite, ont pris cette chose à bras le corps et mettent tout sur le dos de cette idée simpliste, on est en train de créer un monde très dangereux. Plus on va les repousser, plus on va se faire des ennemis. Ma grande question à la fin de Soy Nero : est-ce qu’il ne deviendra pas l’ennemi par la force de ce qui lui arrive ? Pour ça qu’il garde son arme.

Évidemment, on parle des États-Unis et des « Green Card Soldiers », mais cela reste une ligne, le fil conducteur du film, mais s’il y a aussi Jésus qui rencontre Mohamed dans Soy Nero, c’est parce que le monde est obsédé par le fait qu’il y a Mohamed et il y a Jésus et c’est comme ça. Et il y a un raciste au milieu qui va dire « qu’est-ce qui se passe ? C’est quoi ce bordel ? » parce qu’ils se serrent la main. Ce sont des clins d’oeil au monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Il y a 36000 arabo-américains dans l’armée américaine et ils sont mis à l’écart par l’armée américaine. L’armée même ne leur fait plus confiance à cause des guerres qu’ils sont en train de vivre. C’est peut-être juste un clin d’oeil, mais ce clin d’oeil qui concerne l’armée américaine concerne aussi l’Europe. Cela ne date pas de 2016, c’est quelque chose qui date et qui devient de plus en plus grave parce que de plus en plus simplifié. On va prendre 0,1% d’une population, on va les discrimine et on va dire que les 99% du reste de cette population sont pareils. Parce que ça nous arrange. Parce qu’on a besoin de simplifier pour mettre les gens dans des cases. Donc, Soy Nero, pour moi, n’est pas juste l’histoire des Américains. Politiquement, je suis content, mais il m’arrive d’être déçu quand je vois que l’on pense que ça ne concerne que les Américains.

En ce moment, je suis en tournée, je montre le film en province. Comme c’est une tragédie ce qui arrive aux « Green Card Soldiers », les gens parlent de ça, mais souvent je leur dis de ne pas oublier qu’il n’y a pas que là-bas que ça va mal pour les générations d’immigrés, mais partout. Parce que l’immigré n’est pas considéré comme étant du pays et cela, c’est le début d’une folie qui peut aller très loin.

Est-ce que selon vous, Soy Nero peut rencontrer un plus large public ? Il est étiqueté film indépendant, sera distribué dans les salles art et essai alors que le cinéma américain a tendance à se standardiser et à standardiser la façon dont on consomme du cinéma…

Je pense que le cinéma américain est en train d’arriver à sa fin. Non pas en tant qu’industrie car c’est la deuxième chose après les armes qui est importante dans leur économie. J’ai l’impression que le cinéma américain vit un peu ce qu’il a vécu à la fin des années 60. À cette époque, les studios ne savaient plus quoi faire et les réalisateurs ont pris le pouvoir et c’est pour cela qu’il y a un cinéma très intéressant qui est arrivé dans les années 70. En ce moment, les cinéastes américains se réfugient à la télévision parce que cela leur permet de traiter des sujets que les studios refuseraient d’aborder. Pour ça que les cinéastes réussissent, pour ceux qui sont très forts, à faire des séries qui sont comme des long-métrages de huit heures et qu’on a envie de regarder d’un seul coup. Les studios sont en arrière de ça et ils vont vouloir rattraper cette chose-là et alors peut-être, le cinéma américain va rebasculer.

En ce qui concerne Soy Nero, le cinéma est devenu quelque chose de plus en plus compliqué parce que le malheur de l’industrie du cinéma est qu’elle a décidé, bizarrement et je ne sais pas à quelle époque c’est arrivé que ce soit en France ou ailleurs, qu’elle connaissait les spectateurs. Comme si on avait tous la formule qui fait que… Je trouve ça triste qu’on sous-estime les spectateurs. Mon problème n’est pas le film que je fais, c’est comment le spectateur est au courant de l’existence du film. Les Américains, sur 100$, vont dépenser 99$ sur la promotion et 1$ sur le film, si j’exagère un peu. Un Français va dépenser 99€ sur le film et 1€ sur la promotion. N’est-ce pas ça le vrai malheur du cinéma plutôt que les films eux-mêmes ?

Je ne suis pas contre le cinéma commercial et je pense qu’il y a autant de mauvais films dans les deux bords, qu’il faut arrêter de les séparer. Le spectateur ne sait plus où se trouver. Parfois, j’ai l’impression qu’on protège le cinéma d’art et essai parce qu’il y a quelque chose de noble et on va attaquer le cinéma commercial parce que l’argent est en jeu. Au fond, quand on regarde bien l’histoire du cinéma, il y a de grands films commerciaux qui sont impressionnants, qui sont du cinéma à son sommet, et il y a des grands films dans le cinéma indépendant. Finalement, ce n’est jamais l’argent qui défini ni le film ni sa qualité. Cependant, quand il y a peu d’argent, il y a peu de moyens pour le promouvoir.

Je dis au distributeur de Soy Nero, « ce film s’adresse à des jeunes gens de 19 ans. Comment ils vont être au courant que le film existe ? » Tout va tellement vite aussi, la vitesse a pris le dessus sur tout. Il n’y a plus le temps de respiration. Je me souviens d’une chose que Godard avait dite dans les années 80, comme ça en plaisantant, et que je trouvais très jolie : « Si j’étais un président, je serai forcément un dictateur et la première loi que je ferai passer est qu’un film qui atteint 300000 entrées n’ait plus le droit de rester à l’affiche. » Il disait qu’en faisant ça, les budgets se stabiliseront parce qu’on ne dépenserait plus des milliards pour un film, les spectateurs courront au cinéma pour voir les films et cela donnerait le temps aux films d’exister. Il disait cela sous la forme d’une plaisanterie, mais il y a quelque chose de réel, là-dedans. Si les gens dépensent 40 millions, il faut qu’ils dépensent énormément d’argent et par conséquent tout le monde est au courant. Évidemment, ceux qui ont moins de moyens ont envie de tout mettre dans l’art et pas forcément dans la promotion. C’est un cercle vicieux dans lequel on se trouve. De toute façon, avec le temps, le film, et là j’ai un peu d’optimisme, prendra plus de temps, mais il sera vu à un moment donné. S’il est bon. S’il n’est pas bon, qu’il soit vu rapidement, cela fait aussi partie de l’histoire du cinéma.

Propos recueillis le 16 septembre 2016 à Paris.

Photo de Rafi Pitts © Gerhard Kassner.

© Tous droits réservés. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif et ne sont pas la propriété de Culturopoing.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).