Boules de geisha au clair de lune

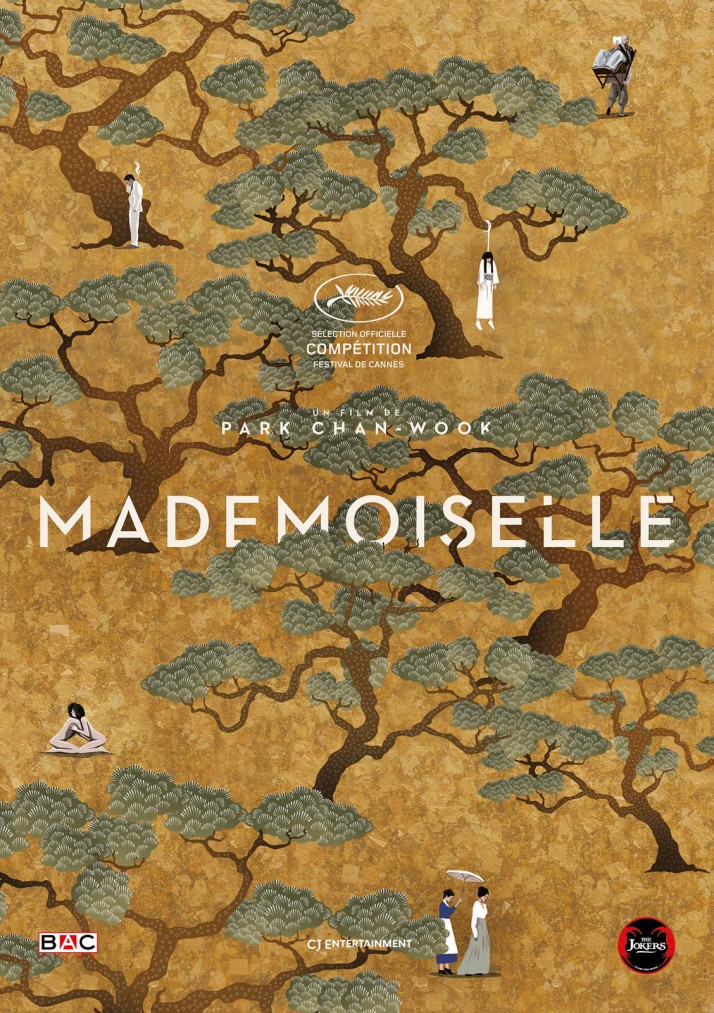

En adaptant Du bout des doigts de Sarah Waters, excellent roman de mystère et de romance saphique dans l’Angleterre du XIXe, Park Chan-Wook ne pouvait rêver meilleur matériau. Comme beaucoup d’autres de l’écrivain anglais, le livre de Sarah Waters se concevait comme un hommage lesbien à la littérature victorienne dans lequel s’illustrèrent Wilkie Collins et autres Elizabeth Braddon, avec ses riches héritières menacées et ses dandys machiavéliques : un genre qu’adule le cinéaste coréen, comme le démontrait d’ailleurs Stoker, relecture de L’ombre d’un doute d’Alfred Hitchcock aux influences proclamées. Du bout des doigts nourrit donc à merveille le sens du fantasme et de l’ambiguïté de Park, son plaisir à provoquer le trouble, à explorer ses thématiques du voyeurisme, de la chair et du secret. Il livre avec Mademoiselle son œuvre la plus ouvertement divertissante, mais travesti sous ses péripéties romanesques, il avance masqué.

Park Chan-Wook déplace l’intrigue dans la Corée des années 30 sous le joug de l’occupation japonaise. L’intrigue reste approximativement la même. Un séduisant escroc qui se fait passer pour le Comte Fujiwara s’est introduit dans les soirées qu’organise dans son manoir, un riche aristocrate un peu pervers amateur de livres licencieux : sa nièce, Mademoiselle Hideko y lit avec sensualité des pages érotiques dont se délectent de mystérieux hôtes privilégiés. Le bandit invite Sook-Hee une voleuse des rues à devenir la servante de cette riche héritière, afin de l’aider à la séduire, à permettre son mariage pour s’emparer de sa fortune, puis l’interner. Mais les manipulations et les apparences peuvent être trompeuses …

L’adaptation reprend la structure narrative du roman : elle alterne le point de vue des héroïnes comme des chapitres distincts, abandonnant l’une à son triste sort tandis que l’autre reprend la narration sous sa perception, à son point de départ. L’instabilité du réel rend la vérité impalpable selon la place que l’on occupe, et crée un ressort de suspense implacable, dans l’attente de la suite et de la révélation des vraies natures des personnages. Une troisième partie plus « extérieure » (contrairement au roman qui laisse la narratrice initiale reprendre « la main ») viendra mettre à jour toutes les tromperies, et ajouter toutes les pièces manquantes. Aussi la vérité ne cesse de se dérober, ce que suggère l’image à l’instar des mots de Sarah Waters :

Nous pensons tous à nos petits secrets. Vrais ou faux, il y en avait trop pour les compter. Si j’essaie maintenant de m’y retrouver, si je me demande qui savait quoi, qui savait tout ou qui ne savait rien, et qui jouait la comédie, je suis tout de suite obligée de laisser tomber. Cela donne le vertige.

Les rapports de domination ne s’intervertissent pas dans la linéarité mais dans une lecture différente qu’on fait d’une même temporalité. Mademoiselle s’amuse à manipuler son spectateur tout en s’interrogeant sur l’écriture et les pièges de la narration. En cela il rappelle la manière dont Tanizaki dans La confession impudique, une autre œuvre sur le fantasme et le mensonge, alternait le point de vue de l’époux puis de l’épouse en offrant le journal intime de l’un puis de l’autre, chacun imaginant que l’autre le lirait en secret… avant une succession de coups de théâtre. Dès lors que l’écriture envisage un lecteur, la « confession intime » n’est pas plus (véri)fiable qu’une autre. Volontairement ou non, la parole individuelle travestit la réalité, mouvante, instable. Park Chan-Wook, comme Tanizaki, pousse à travers la « relecture » d’un même fait à modifier l’identité des agents de la manipulation et celle des marionnettes. S’il évite la roublardise commune aux films à twist qui ne peuvent se savourer qu’une fois (cf Usual suspects) c’est qu’il interroge les vertiges de la fiction, de ceux qui traduisent les labyrinthes des mécanismes individuels. Entre ses fausses innocentes et ses vraies perversités, dans ces moments de duplicité machiavélique, Mademoiselle fait preuve d’une ironie mordante et d’un humour pince sans rire particulièrement efficace qui s’accorde bien à l’esprit du matériau d’origine :

En les voyant alors, on aurait juré qu’il l’aimait. En la voyant, on aurait juré qu’elle lui rendait son amour.

On aurait tendance à prendre la vue comme le sens le plus fiable. Mademoiselle s’organise au contraire comme un jeu de 7 erreurs qui dissémine les mirages visuels. A l’instar des giallos, lorsque tout est trop évident, trop clair, c’est que nous avons été égarés : nous ne savons définitivement pas regarder.

Park Chan-Wook aime à multiplier les situations de voyeurisme (et de changement de point de vue) , renvoyant le cinéma à cet art du regard volé, d’un spectateur clandestin : les yeux observent à travers les portes, les oreilles sont attentives aux mugissements de plaisirs, les auditeurs pervers se délectent des lectures érotiques d’une jeune femme capable d’éveiller les sens au moindre chuchotement de mot. Mais il manque toujours quelque chose et l’ellipse devient l’élément manquant pour la future surprise, la partie du tableau dissimulée pour mieux exploser par la suite. Il a l’intelligence d’éveiller le pouvoir de notre imagination : imaginer ce qui se passe derrière les portes, laisser plonger dans la zone d’ombre du secret Le plaisir sensuel du hors-champ, de la phrase prononcée, de tout ce qui fait travailler l’imagination se déploie en un réseau de pièges, de correspondances et de fausses pistes.

Ce conte de fée érotique et amoral – au sens ou la norme l’entend ! – confirme la fascination de Park Chan-Wook pour le Roman Noir, le gothique et son amour pour le mariage des atmosphères a priori antithétiques. Si le cinéaste donne à Mademoiselle ce quelque chose d’apprêté, de trop propre, à la manière des adaptations classiques de romans anglais victoriens, c’est pour mieux glisser le ver dans le fruit, un détail qui cloche pour pervertir le cadre : un regard, un geste déplacé, une allusion. Le jeu de dupes s’échafaude en plusieurs actes avant que le miroir trompeur ne vienne se briser, changeant les règles, et changeant de places les pions.

Il fallait un cadre à la mesure d’une telle ode au mystère et à l’imagination, ou puisse se déployer les vertiges de l’interprétation : ce milieu de bibliophilie est d’autant plus adéquat qu’il entremêle mots interdits et estampes licencieuses, un monde dans lequel chacun – telle une hallucination – reçoit l’Art à sa manière et s’identifie intimement, voyageant selon son mécanisme et sa psyché.

Mademoiselle exalte le pouvoir occulte de l’Art, du plus délicat au plus licencieux, de la littérature gothique au pinku, d’Hokusai à Sade, en passant par Daphné du Maurier ou Wilkie Collins. L’ombre du Japon rode dans Mademoiselle à la fois comme un objet menaçant (d’ennemi, d’occupant, de perversité) et de fascination culturelle. Il rend ouvertement hommage à la monstruosité érotique de l’eroguro , d’Hokusai à Maruo . L’influence des romans pornos de la Nikkatsu est manifeste, dans son versant le plus artistique et le plus carnavalesque, celui de Tanaka ou plus encore de Chusei Sone. Dans Graine de Prostituée, Sone, empruntait tout autant les voies du mélodrame et du baroque, du romantisme noir entremêlé au brûlot politique. Dans un étrange manoir, un marquis cynique et pervers, organisait des pièces de théâtre et des soirées réservées à l’aristocratie décadente dans un Japon occidentalisé. PCW brasse les matières artistiques (littéraires, cinématographiques, picturales) et se complet à les fusionner au point de faire de Mademoiselle un objet hybride et impur, contaminé progressivement. Il navigue entre l’Art et sa mise en abîme entre le plaisir de raconter une histoire et celui d’évoquer l’Art de les raconter. L’excitation réside autant dans la voix qui lit, l’intonation que dans la valeur du mot lui-même. L’engrenage cérébral produit la mécanique du corps. La vision de ces auditeurs bouche bée attentifs aux mots d’Hideko, n’en est que plus savoureuse, dissimulant leur érection, et se projetant dans la fiction comme des héros. La représentation et l’art du symbole sont essentiels à la mise en place du fantasme. La séquence où Hideko chuchote la beauté de la fleur du sexe féminin qui s’ouvre au contact du doigt fait travailler l’imagination sans décrire, transmet sans montrer. C’est exactement ce que fait Park Chan-Wook lorsqu’il met en scène le charnel, jouant à la fois sur la découverte mutuelle de leurs corps par les héroïnes et sur les songes du spectateur. Un doigt dans la bouche muni d’un dé à coudre pour limer une dent y peut-être mille fois plus érotique que la nudité elle-même. Les scènes les plus stimulantes ne sont en effet pas forcément les plus explicites, mais celles où l’on devine, où la tension augmente. L’érotisme de Mademoiselle est à ce titre plus malicieux que franchement sulfureux jouant sur les attentes du spectateur comme son héroïne fait travailler les sens de ses lecteurs. Mademoiselle se livre d’ailleurs moins à la sensualité pure qu’à une réflexion sur l’érotisme et son pouvoir de suggestion ce qui constitue parfois ses limites, l’exposant à une certaine froideur.

Le cinéaste coréen excelle dans ce va-et-vient entre la délicatesse et le décadent, entre le cru et l’esthétisation (l’image trop léchée n’est parfois pas loin), sachant se faire délicieusement trivial en confrontant « l’idée » à sa représentation, poétisant le vulgaire et injectant la vulgarité dans le poétique. Pour un peu, on aurait Mademoiselle aurait pu aussi s’appeler : « Boules de geisha aux clair de lune ».

Si Mademoiselle peut paraître curieusement doux au regard de l’univers de Park Chan-Wook, le prisme du romanesque rend la violence sous jacente du discours – la place de la femme dans la société coréenne et la place de son désir – à la fois intense et jubilatoire. Il est intéressant de comparer la démarche de Sarah Winters avec celle du cinéaste où seul l’amour homosexuel est assouvi. Le cinéaste comme la romancière s’accordent à faire de la sexualité masculine un leurre, un désir non réalisé, une illusion nourrie à leur soif de domination et au culte de la virilité. Sarah Winters rendait hommage à Wilkie Collins qui avec ses héroïnes prises dans les rets de machination diaboliques, composait des personnages de femmes piégées par le machiavélisme misogyne mais sauvées in extremis par leur vivacité et leur perspicacité. Auteur féministe qui dénonçait l’emprise de la caste masculine, il entrouvrait une porte dans laquelle s’engouffre Sarah Waters pour en faire des héroïnes victorieuses. « Evidemment, je ne désirerai jamais un amant plus que je ne désire la liberté » lance l’une des héroïnes. Park Chan-Wook saute sur l’occasion pour livrer son film le plus féministe, libérer les proies de leur cage et glorifier l’assouvissement de leur plaisir sexuel assouvi, et une élévation étrangère à l’homme. A travers la fiction, Mademoiselle réalise le rêve d’une féminité intégralement affranchie. La fiction venge des injustices du réel et de l’inégalité des sexes.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).