En 1982, Un Justicier dans la ville 2 (Death Wish 2) n’a pas seulement remis Charles Bronson sur le devant de la scène, il a permis à la Cannon Group de connaître son premier succès d’envergure mondiale. Une alliance qui contribuera fortement à figer son image dans le rôle du héros violent et impitoyable, soit un schéma bientôt exploité jusqu’à plus soif. La soixantaine passée, l’acteur ne prend plus tellement de risques et travaille avec un cercle restreint de réalisateurs. Au cours des années 80, sur treize films tournés, sept sont signés Jack Lee Thompson tandis que Michael Winner et Peter Hunt le dirige deux fois chacun. Si cette décennie constitue sans mal la période la plus répétitive et la plus caricaturale de sa carrière, le public continue de se déplacer, en attestent, par exemple, les scores tout à fait satisfaisants du Justicier de minuit (traduction opportuniste, Ten to Midnight en version originale) et de L’enfer de la violence (The Evil That Men Do). De son côté, Michael Winner, désormais établi dans sa patrie natale (l’Angleterre), est également sensible aux sirènes de la Cannon, que l’on retrouve aux génériques de La Dépravée (The Wicked Lady, remake du Masque aux yeux verts de Leslie Arliss), Rendez-vous avec la mort (adaptation d’Agatha Cristie) ou Double Arnaque (comédie réunissant Michael Caine et Roger Moore). Toutefois rien ne vaut un retour aux fondamentaux, ainsi en 1985, Paul Kersey est appelé à reprendre du service dans Le Justicier de New York (Death Wish 3). Ultime collaboration (la sixième) entre le cinéaste anglais et son acteur fétiche, évidemment supervisée par Menhahem Golam et Yoran Globus, ce troisième volet va marquer le point de non-retour de la franchise. Après une suite faisant le choix de la formule initiale répétée sur un mode surenchériste, comment renouveler une saga qui n’avait pas vocation à en devenir une ? Décidé à se ranger, Paul Kersey (Charles Bronson) débarque à New York pour rendre visite à son ami Charley. Mais les retrouvailles sont de courte durée : il arrive juste à temps pour recueillir les ultimes paroles de de ce dernier, attaqué par des voyous. Arrêté par la police, Kersey n’a aucune difficulté à s’identifier mais de lourdes présomptions de culpabilité continuent de peser sur lui. Une fois relâché, il accepte d’aider la police à nettoyer le quartier des délinquants, des gangsters et des drogués.

© Sidonis Calysta 2020

Paul Kersey revient là où tout a commencé, à New York (pour rappel, le deuxième opus se situait à Los Angeles). Est-ce pour autant un retour aux sources ? Incontestablement non. Abandon du concept initial (la dérive psychologique d’un citoyen progressiste) et du rape and revenge caractéristique de l’épisode précédent, place à une célébration de la justice expéditive, de l’auto-défense, dépourvue de nuance ou de psychologie. Le Justicier de New-York a beau s’appuyer sur un postulat inédit, celui-ci est également parfaitement invraisemblable et stupide. Le protagoniste arrêté puis emprisonné, n’a d’autre alternative que de ramener l’ordre dans un quartier malfamé pour le compte d’un commissaire présenté en tant que « fan ». « Ce sera comme avant M. Le justicier, seule grande différence, tu vas travailler pour moi » : allusion directe au passé (il y en aura plusieurs autres) qui annonce des changements tout en feintant la continuité. Kersey, désormais « autorisé » à agir par un représentant de l’ordre, n’a plus de garde-fous. En résulte un long-métrage cédant à toutes les outrances possibles et imaginables, quitte à mettre en images les pires fantasmes réactionnaires et/ou fascisants. Le héros n’opère plus à l’échelle d’une ville mais d’un secteur défini, où les « bons américains » (retraités observant l’extérieur de leur fenêtre, honnêtes travailleurs ; à noter que l’on prend soin de présenter des profils d’origines et de religions diversifiées) sont – de jour comme de nuit – persécutés, racketés, agressés par une faune sans foi ni loi. L’action réduite à un périmètre restreint s’oppose à une démesure nouvelle : grande variété d’armes, mise en place de pièges, attentats. La délinquance assimilée de manière répétée à des « cafards » doit être écrasée, éradiquée (« je veux des arrestations et des corps à la morgue »). Oppositions démagogiques (campagne/ville, vieillesse/jeunesse), situations douteuses (le meurtre d’un voyou en pleine rue, ovationné à l’unisson par le voisinage) et punchlines ouvertement racoleuses, bas du front sont légions jusqu’à un dernier acte en forme de guérilla pure et simple. Cependant l’absence manifeste d’ambiguïté n’empêche pas quelques interrogations au moment d’aborder Death Wish 3. S’agit-il d’un pied-de-nez définitif et décomplexé aux nombreux détracteurs de la franchise ? D’une œuvre dangereuse, irresponsable, indéfendable de la part d’un cinéaste qui a plus d’une fois joué avec le feu ? Ou encore d’un nanar amusant et divertissant pour peu qu’on évite de l’appréhender au sacro-saint premier degré et qu’on accepte de mettre entre parenthèses son idéologie ?

© Sidonis Calysta 2020

Flanqué d’un scénario impossible, le point de vue du metteur en scène interpelle et contribue à brouiller les pistes. Les références au premier opus peuvent autant indiquer un fan-service plus ou moins balourd qu’une volonté de donner au film une dimension meta en venant réfléchir sa propre mythologie. Aspect dont s’empare Michael Winner avec alternativement délectation réfléchie, sobre efficacité visant à crédibiliser au maximum les nombreux excès ou élans d’inspiration pure. Paul Kersey apparaît fréquemment vêtu d’un costume et d’une cravate dont le caractère classieux tranche délicieusement avec le décor abandonné et détérioré. Quand son passé d’objecteur de conscience à la guerre de Corée est rappelé par un ami de Charley, Bennett (Martin Balsam, déjà présent dans Le Cercle Noir), la référence vient nourrir un futur contraste plein d’ironie, lorsque le voisin sort de ses armoires des mitrailleuses ramenées du front. Au fil des suites et des scripts, Death Wish a basculé du thriller urbain vers le cinéma d’action débridé, néanmoins deux éléments demeurent inamovibles, l’homme derrière la caméra et celui devant. Le cinéaste impose son acteur comme un monument dès le générique, en l’observant brièvement à travers le reflet d’une vitre. Charles Bronson apparaît littéralement comme un visage-paysage sur lequel se reflète alors une ville en pleine mutation, où peuvent se dessiner fantasmes et interprétations. New-York devient la possible allégorie d’une industrie cinématographique mouvante confrontée à un pan du 7ème art des années 60 et 70, qui lui fait de la résistance. Si la romance entre Kersey et Mrs Davies, s’avère à la fois très secondaire et peu intéressante, sous traitée, sur le plan de la dramaturgie, Winner ne manque pas l’occasion de pervertir son propos. Il feinte de railler la radicalité du discours de l’avocate New-yorkaise par le biais d’un protagoniste, qui dans le même temps n’hésite pas à mettre son quartier d’adoption à feu et à sang afin d’endiguer la criminalité. Au cours d’un dernier acte à la fois grotesque et jubilatoire, la violence se libère comme jamais, contaminant quasiment tous les habitants, le héros est ainsi à sa manière responsable d’une escalade sans précédent. Ces émeutes délirantes filmées et diffusées en parallèle à la télévision, se parent d’une forme d’auto-critique, pointant une société (une industrie ?) avide de surenchère. Il se murmure que Bronson lui-même regrettera ultérieurement la brutalité excessive de l’ensemble.

© Sidonis Calysta 2020

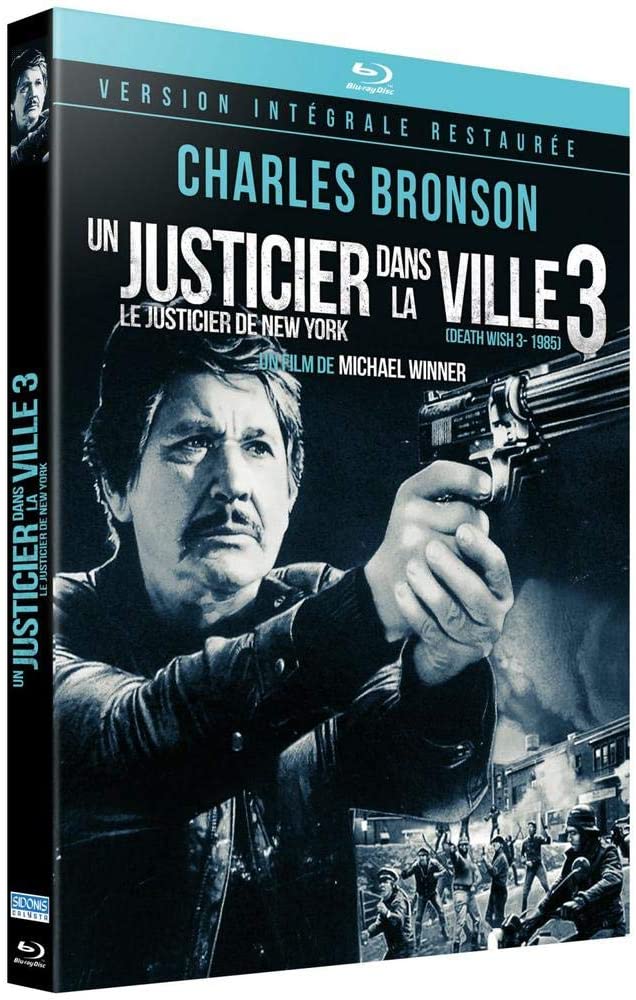

Reste que les ambitions de Michael Winner se heurtent à la machine Cannon Films qui use de sa franchise à des fins plus mercantiles. À l’image du placement de produit pour l’une des armes « vedettes » du film dont les ventes exploseront après sa sortie. Il s’agit aussi d’un geste opportuniste pour tenter de suivre la cadence face aux tendances du moment. En ligne de mire, le succès de L’Aube Rouge de John Milius en 1984 et surtout en cette même année 1985, de deux actionner emblématiques de la période portés par les mastodontes Stallone et Schwarzenegger : Rambo 2 et Commando. L’affiche du Justicier de New-York sera d’ailleurs ouvertement inspirée du deuxième volet des aventures de John Rambo. Ce Death Wish 3 se pose alors en déclinaison low-cost de ce cinéma, bien que régulièrement trahie par ses origines. Sidonis Calysta continue de mettre en avant Charles Bronson en offrant à ce troisième opus une très belle (et inespérée) copie haute-définition, agrémentée de quelques suppléments, un making-of d’époque notamment. On apprend à travers ce document que le long-métrage fut tourné à Londres et en décors construits pour l’occasion. Surgit en fin de compte l’idée d’une réalisation proche du jouet pour Winner, sur laquelle il entendait tout de même avoir un maximum de contrôle. Le film s’apprécie (ou pas) au prix de ses nombreuses contradictions, de ses invraisemblances, de ses errements, de ses fautes mais aussi d’une vraie générosité dans son contenu.

© Sidonis Calysta 2020

Retrouvez les articles consacrés aux volets précédents :

– Un Justicier dans la ville / Death Wish

– Un Justicier dans la ville 2 / Death Wish II

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).