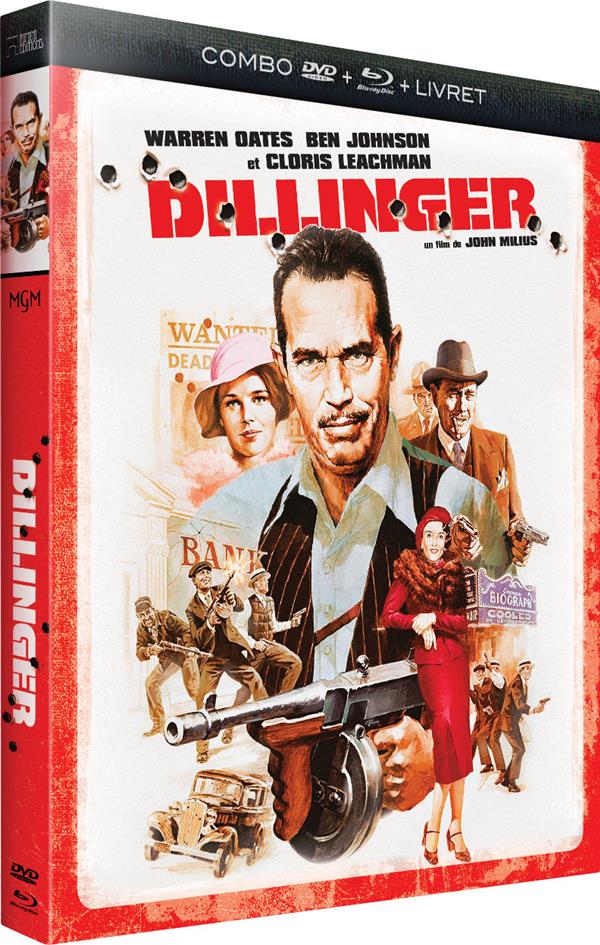

» Being a director is the only way anyone will listen to you in Hollywood. It’s the next best thing to being a star. » déclarait John Milius en 1975, quelques semaines après la sortie de sa deuxième réalisation, Le Lion et le Vent. Scénariste phare du Hollywood seventies, il était déjà une figure bien identifiée au moment de passer derrière la caméra en 1973. Auteur non crédité au générique d’un brouillon du scénario de Dirty Harry, il gagne en notoriété en signant les scripts de Jeremiah Johnson (Sidney Pollack) et Juge et Hors-la-loi (John Huston). Insatisfait ou critique quant aux traitements réservé à ses écrits, son désir de s’essayer à la mise en scène rejoint une envie de disposer de davantage de contrôle et de libertés sur ses projets. Lawrence Gordon, l’un des hommes forts d’AIP (American International Pictures), qui le connaît bien pour lui avoir mis le pied à l’étrier quelques années auparavant, va lui donner sa chance. Il lui soumet plusieurs propositions tournant autour de deux registres en vogue : La blacksploitation (Blacula, le vampire noir, Black Mama, White Mama) ou un film de gangsters autour, au choix, de Pretty Boy Floyd ou de John Dillinger. Le futur réalisateur de Conan le barbare, s’oriente naturellement vers le deuxième registre, plus raccord avec ses aspirations et va choisir de se focaliser sur le criminel le plus populaire de la Grande Dépression. Il doit également s’accommoder d’un budget restreint, un million de dollars, ce qui en fait paradoxalement l’un des plus élevés de l’histoire de la firme. Ce genre important de la décennie 30, qui avait progressivement disparu des tendances remplacé dans l’inconscient collectif par le film noir, est de nouveau plébiscité depuis le succès de Bonnie & Clyde d’Arthur Penn, l’un des gestes fondateurs du Nouvel Hollywood. La figure de John Dillinger n’en est pas, loin s’en faut, à sa première évocation filmique, citons notamment celles de Max Nosseck, Dillinger, l’ennemi public n°1 et de Don Siegel, L’Ennemi Public en 1957 puis beaucoup plus tard, viendra Public Enemies de Michael Mann. Il s’agit de l’un des gangsters les plus « appréciés » du cinéma américain aux côtés d’Al Capone. Milius réunit deux vedettes de l’époque pour tenir les rôles principaux, Warren Oates, l’un de ses acteurs préférés (il avait tenté de l’imposer sur Juge et Hors-la-loi), qu’il oppose à Ben Johnson (alors tout récent lauréat d’un Oscar pour The Last Picture Show de Peter Bogdanovich). Dillinger connaît le succès à sa sortie en salles, quand quelques mois plus tard, Magnum Force, deuxième volet de la saga L’Inspecteur Harry écrit par John Milius en compagnie de Michael Cimino, dépassera son prédécesseur au box-office. 1973 constitue d’évidence un moment clé dans la carrière d’un scénariste/réalisateur, clivant, ambigu mais aussi incontournable et passionnant. À l’occasion des cinquante ans de ce coup d’essai, Rimini Editions s’est chargé de proposer un digipack contenant DVD, Blu-Ray (il était jusqu’à présent inédit sur ce support) ainsi qu’un livret de trente-deux pages (Wanted Dillinger par Stéphane Chevalier). Le long-métrage suit les dernières années de la vie du célèbre criminel John Dillinger (Warren Oates), le voleur de banques, acculé par Melvin Purvis (Ben Johnson), chef de division au FBI, qui s’est juré d’avoir sa peau pour venger l’honneur de quatre agents tués par le gang de Dillinger…

Copyright Rimini Editions 2023

» This is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world. And it could blow your head clean off… Do you feel lucky ? « dira Harry Callahan (Clint Eastwood) en voix-off à la fin du générique de Magnum Force, tandis que le revolver sera pointé face à la caméra. Une adresse directe au spectateur, dans un mélange assumé de connivence et de menace définissant immédiatement l’individu par son arme à feu. L’ouverture de Dillinger contient plus d’une similitude avec l’entrée en matière proposée par John Milius sur son autre projet de 1973. La contextualisation très sommaire (ville et année sont les seules informations mises à disposition) précède une séquence observée depuis l’intérieur d’un guichet de banque, nous mettant à la place de l’hôtesse. Une grille et une distance notable, créent un éloignement raisonnable face aux personnages qui défilent, une vielle dame puis très vite John Dillinger. Souriant et sympathique, il ne tarde pas à sortir son pistolet après s’être présenté. Le ton change, quelques images se succèdent. Néanmoins, avant d’en finir dans l’établissement, le protagoniste revient face à l’objectif, assuré et convaincant : « These few dollars you lose here today are going to buy you stories to tell your children and great-grandchildren. This could be one of the big moments in your life; don’t make it your last ! « . Qu’il s’agisse d’un héros fictif du bon côté de la loi ou d’un antihéros réel, totalement hors-la-loi, les deux hommes tirent leur puissance de leurs armes, support nécessaire pour persuader leurs audiences du bien fondé de leurs actes et asseoir leurs autorités respectives. En quelques secondes, d’un film à l’autre, Milius opte pour une présentation empreinte de la même frontalité, primitive et explicite. Le dialogue entre ces deux prologues illustre une frontière floue entre le bien et le mal, délibérément trouble sur le plan de la morale. Si l’époque différencie les deux longs-métrages, leur période de conception identique, qu’il traduise la Grande Dépression ou de l’Amérique contemporaine, le cinéaste parle d’une même nation, à la fois concrète et fantasmée, instantanée et éternelle. Les mythes fondateurs historiques et cinématographiques nourrissent son imaginaire, de la conquête de l’Ouest aux grands westerns. L’intronisation de Melvin Purvis, antagoniste de Dillinger, comme Harry Callahan situé du bon côté de la barrière, parachève ce dessein et fini de tracer les contours au sein desquels le réalisateur va narrer sa fiction gangstériste. À la suite d’un générique en Noir & Blanc, étonnement guilleret, Purvis est audible avant d’apparaître physiquement en couleur (il en fut de même pour les deux individualités précédemment évoquées). Il se dit en mission à la solde de J. Edgar Hoover, prêt à venger ses hommes tués par l’équipe de l’ennemi public numéro 1. Logique de « vendetta », un motif éminemment tendancieux est annoncé tel le moteur du représentant de l’ordre, qui n’hésite pas à parler « d’extermination » (« my only job »). La violence, est tolérée et légalisée sans détours afin d’éradiquer un mal prétendu. Lorsqu’il lui est rappelé que le bandit n’a pas commis de crime fédéral et ne peut être tué réglementairement, au contraire de ses acolytes, Purvis répond sans détour : « shoot Dillinger and we’ll figure out a way to make it legal ». La loi est malléable, dans ce pays qui semble ne jamais avoir tourné le dos à ses racines sanglantes. Qu’est-ce qui différencie le criminel de la justice ? Les seconds disposent de la possibilité de rendre acceptables leurs exactions. Point de malentendu, si l’auteur renvoie dos-à-dos les deux camps, il s’agit moins d’une charge critique que d’un constat personnel, une sorte de profession de foi : ils sont inséparables et incarnent les deux faces d’une même pièce.

Copyright Rimini Editions 2023

John Milius entreprend à la fois de servir le genre en reprenant à son compte ses figures obligées à travers son script, tout en imposant sa vision de metteur en scène et s’élevant ainsi au-dessus du simple exercice. La brutalité assumée de son long-métrage exclut toute tentation romantique, en attestent certaines séquences telles que le saccage bête et méchant d’une station service par Homer van Meter (Harry Dean Stanton) ou la rencontre entre John Dillinger et Billie Frechette, marquée par le côté rustre et impulsif du gangster. Par ailleurs, le réalisateur n’hésite pas à nuancer ses portraits, lorsqu’il met en exergue le sang froid dont fait preuve Melvin Purvis pour mettre hors d’état de nuit un forcené. Ces petites nuances au sein d’un tableau à la violence décomplexée vont de pair avec la personnalité d’un cinéaste, fondamentalement moins caricatural qu’il n’y paraît. Il fait également montre d’un désir de concision et d’un refus de la redondance. Dès le deuxième braquage, il ne s’attarde plus sur les faits, le mode opératoire a déjà été vu, il ne présente plus à ses yeux le moindre intérêt. Il préfère se focaliser sur la suite, la confrontation qui opposera bandits et policiers. Un affrontement très musclé, nettement plus équitable, aux relents de néo-Far West : la civilisation moderne est selon lui indissociable de ses origines. Quelque part entre Sam Peckinpah et John Ford (Samuel Blumenfeld évoque trois influences palpables en suppléments : La Prisonnière du Désert, Les Raisins de la Colère et La Poursuite infernale), il revisite ses classiques, les éprouvent à l’ère du Nouvel Hollywood. Il emprunte le nihilisme jusqu’au boutiste et crépusculaire du premier, traversé par une question chère au second : Quelle place pour l’héroïsme aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’un héros ? Le titre a beau donner un indice, Melvin Purvis n’a pas moins son attention. D’évidence, John Dillinger a les faveurs de la population en ces temps troublés, il apparaît telle la résurgence d’une grande Amérique en voie d’extinction. L’officier de police s’en rend compte à ses dépens au cours d’une belle séquence faussement anodine, alors que l’ennemi public numéro 1 est temporairement en prison. Il déplore le manque de popularité de son supérieur J.Edgar Hoover, tandis qu’on lui cire ses chaussures et que des enfants jouent sous ses yeux au gendarme et au voleur. Un bref échange s’ensuit avec l’un des deux petits garçons, qui manifeste sa préférence pour Dillinger face au FBI. Dans ce monde vicié, l’innocence a choisi son camp. Un constat amer rappelant à une forme de réalité le personnage, témoignant également de la lucidité de Milius quant aux mythes qu’il manipule. Conservateur dans l’âme et en même temps à l’écoute des changements, des évolutions, son film à l’instar de ses deux héros (ou antihéros) navigue entre deux horizons. La conscience de ce qui a été, qui se traduit par une déférence à ses mentors et l’incertitude de ce qu’il adviendra, qui le pousse regarder de l’avant, refuser une imagerie figée et un ancrage exclusivement passéiste.

Capture d’écran – Copyright Rimini Editions 2023

Polar viril et néo-western, Dillinger s’apprécie comme un pur plaisir de cinéma ultra efficace, servi par des interprétations savoureuses et dopé aux dialogues souvent jubilatoires. Nourri d’une haute estime pour la notion de divertissement, il dépasse néanmoins ce seul statut, par les contradictions qu’il ne cesse sous-tendre et les questions qui animent viscéralement son auteur. La sécheresse de sa mise en scène, optimisant intelligemment les limites de son économie, lui confère un cachet à la fois temporellement défini et inaltérable avec les années. Une franche réussite qui lança idéalement la carrière de réalisateur de John Milius, il y a désormais un demi-siècle. À noter, que ce dernier écrira un spin-off pour la télévision l’année suivante, Melvin Purvis G-Man autour de la traque Machin Gun Kelly, lui-même bientôt suivi de The Kansas City Massacre, dans les deux cas Ben Johnson ne rempile pas, le rôle revient à Dale Robertson. Le digipack concocté par Rimini, outre son beau visuel, propose un master très qualitatif, accompagné de nombreux suppléments (plus d’une heure et vingt minutes), pour certains inédits, complémentaires et souvent captivants. On retrouve différents bonus analytiques conviant Jacques Demange, Samuel Blumenfeld et Olivier Père mais aussi des échanges avec Lawrence Gordon, Jules Brenner (le directeur de la photographie) et Barry De Vorzon (le compositeur). Du très beau travail en somme !

Capture d’écran – Copyright Rimini Editions 2023

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).