Comment parler de La Forêt d’émeraude, dont Studio Canal vient de ressortir une belle copie ? Ou plutôt de John Boorman, après avoir publié ses mémoires, son unique roman, et la monographie la plus aboutie à son sujet ? Il n’y a rien d’évident à cela. Difficile de passer après le maître et Michel Ciment. Mais, tentons tout de même le coup.

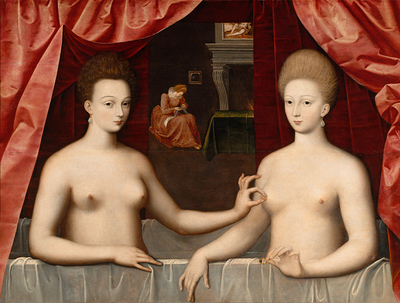

Portrait présumé de Gabrielle d’Estrées et de sa soeur la duchesse de Villars.

Je me souviens avoir rencontré Boorman, dans sa demeure irlandaise, fin 2016. Il nous reçoit dans son salon, autour d’une table de billard, nous offre du champagne. Un homme d’une rare élégance, avec un humour très fin. Il tient à nous montrer un tableau qu’un admirateur lui a adressé : c’est une reproduction du dernier plan de Zardoz (le film avec Sean Connery en slip rouge, ce vêtement qui a tendance à s’allonger lorsqu’apparaît la charmante Charlotte Rampling). Le champagne aidant, je me rends aux commodités, pour y découvrir une reproduction géante du Portrait présumé de Gabrielle d’Estrées et de sa sœur la duchesse de Villars, peinture à laquelle il a rendu hommage dans un moyen métrage intitulé Two Nudes Bathing, avec John Hurt, excusez du peu, ainsi qu’un certain Charley Boorman.

Le « Swiming hole »

Tour du propriétaire : c’est là, dans cette dépendance, que les frères Coen ont écrit The Big Lebowski — je me mettrais presqu’à genoux. Ici, cette rivière et son « swimming hole », où il se baigne nu tous les matins (le fait-il encore ?). John Boorman est un homme qui a besoin de rester en contact étroit avec la nature ; inutile de s’attarder sur l’omniprésence de l’élément liquide dans son œuvre, l’histoire est connue : enfant, il a fait une expérience de mort imminente, a réchappé à une noyade dans la Tamise. Plutôt que de lutter contre le fleuve, il a choisi de s’y livrer. De ce qu’il aurait pu vivre comme un trauma, il a tiré une expérience immanente. Aussi, lorsqu’il tourne La Forêt d’émeraude, il affirme, dans ses mémoires : « Il fallait que je comprenne la rivière, aussi ai-je nagé dans l’eau blanche en combinaison de plongée, en laissant le courant me guider entre les rochers, en restant relâché et souple et en résistant à la tentation de me raidir et de combattre. Je voulais m’abandonner à la rivière, devenir la rivière. Mon enfance sur la Tamise m’avait laissé de l’aisance dans l’eau. J’aimais la Chatooga, ses courants sauvages, ses chutes brutales, ses parties paisibles. J’étais chez moi, les acteurs le sentaient et cela les mettait en confiance. Je sentais que la rivière m’adoptait aussi. Cela me mit en état de grâce. Le film se mit en place dans mon esprit. »*

Un rocher orné de spirales

Devant sa maison, un rocher sur lequel un moine des environs a gravé des spirales. Il me dit avoir glissé une pièce de monnaie sous la pierre, afin que l’on ne la confonde pas avec du véritable art celtique, lorsque on la redécouvrira, dans 1000 ans. Puis, je l’interroge sur ce télescope qui traîne dans le petit salon ; oui, me confirme-t-il, il continue à regarder les étoiles. Nous nous asseyons autour de sa table, débutons la conversation. J’évoque Rimbaud, mais cela ne l’inspire pas plus que cela, alors j’enchaîne sur Jung et ça, l’inconscient universel, ça lui parle. Nous conversons à propos de la nature (la légende veut qu’il ait planté 30 000 arbres dans les environs) et il me dit sa fascination pour le phénomène de capillarité, ou comment les arbres absorbent les eaux des rivières pour les élancer vers le ciel. L’eau, le ciel, la nature et un certain mysticisme : La Forêt d’émeraude.

Bill Markham (Power Boothes) est ingénieur, employé à la construction d’un barrage hydraulique, à la lisière de la forêt amazonienne. Une tribu indigène, les Invisibles, enlève son jeune fils de sept ans, Tomme (Charley Boorman). Le père ne ménage pas ses efforts pour rechercher son fils, mais sans succès. Dix ans plus tard, il apprend l’existence d’un jeune occidental dans une tribu indienne. Il part à sa recherche.

Charley Boorman dans La Forêt d’émeraude. Copyright Studio Canal

Comme le note Michel Ciment, La Forêt d’émeraude raconte la confrontation de deux mondes, thème cher à John Boorman (Délivrance, Duel dans le pacifique, ou le trop oublié Leo the Last, pour ne citer qu’eux). Ici, il s’agit de l’affrontement de l’homme prétendument civilisé avec une microsociété autonome, une tribu d’indiens autarcique, sans chef ni loi et qui est, à n’en point douter, la représentation d’un monde utopique aux yeux du cinéaste. À la laideur du monde moderne qui détruit et souille la forêt, les sols, les êtres (ainsi ces indiennes victimes d’enlèvement à des fins de prostitution), Boorman oppose la beauté des corps, les gestes d’amour et de tendresse d’une tribu oubliée. Aux raisons du monde civilisé, à la logique consumériste, à l’exploitation systématisée, il répond justice immanente, liens intangibles entre un père et son fils, monde du rêve et de la magie.

Powers Boothe & Charley Boorman dans La Forêt d’émeraude. Copyright Studio Canal

Le monde que Boorman a filmé a déjà disparu ; à ce titre, il faut prêter à son film une valeur documentaire mais au-delà se devine, bien évidemment, un geste politique. Dès 1985, Boorman tirait la sonnette d’alarme et donnait à ce que l’on appelait encore écologie — et non développement durable — une visibilité inédite au cinéma**. Nombreux sont ceux qui ont tiré cette même sonnette et la tirent encore ; il y a toujours quelques gouvernements pour prendre de vagues mesures, et reculer au moindre soupir des lobbyistes. C’est sans doute pour cela qu’il est important de revoir La Forêt d’émeraude, le film d’un homme éperdument amoureux de la nature, l’œuvre d’un romantique qui pouvait écrire que « L’attrait de l’eau, le besoin de m’immerger étaient toujours plus puissants que la peur de me noyer, la peur de désirer me noyer, le doux souvenir de la noyade. »*

* Aventures, John Boorman, traduit de l’anglais par Alain Masson.

** Il ne fut, évidemment, pas le premier à prendre fait et cause pour la cause environnementale, au sens large ; de Georges Franju (Le Sang des bêtes, 1949) à Victor Schonfeld et Myriam Alaux (The Animals Film, 1981), en passant par Robert Bresson qui, dans l’une des premières scènes de Le Diable probablement (1977) rappelle que le cinéma est une arme de combat.

John Boorman, La forêt d’émeraude (1985), blu-ray édité par Studio Canal

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).