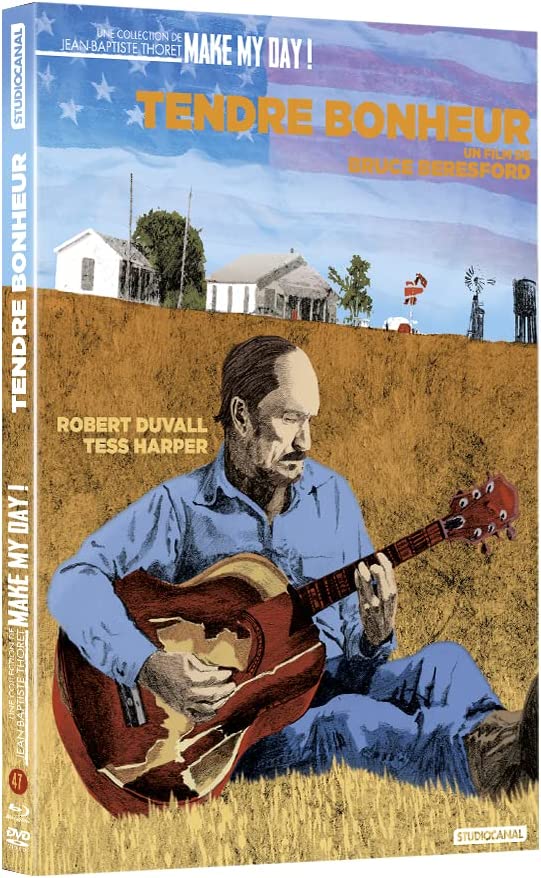

Connu du grand public pour avoir signé Miss Daisy et son chauffeur en 1989, dont l’Oscar du meilleur film suscita les mêmes controverses que celui attribué à Green Book trois décennies plus tard, Bruce Beresford ne saurait être résumé à un simple cinéaste académique et formaté. Après avoir décroché un diplôme en Arts à l’Université de Sydney à vingt-quatre ans, il s’envole pour le Nigeria où il travaille pendant deux ans comme monteur avant de rejoindre l’Angleterre et œuvrer au sein du prestigieux British Film Institute. De retour en Australie, il réalise son premier long-métrage, The Adventures of Barry McKenzie, une comédie avec l’humoriste Barry Humphries, en 1972. Hâtivement assimilé au courant de la ozploitation, le metteur en scène s’essaie au documentaire (The Wreck of the Batavia) et au téléfilm (Poor Fella Me) puis s’expatrie une nouvelle fois au Royaume-Uni pour tourner Side by Side aux côtés de son complice Humphries en 75. C’est son film de guerre Héros ou salopards (1980) qui éveille la curiosité des producteurs Mary-Ann et Philip Hobel qui cherchent à développer leur première fiction, Tendre bonheur. Tiré d’un scénario original du dramaturge Horton Foote, à qui l’on doit de nombreuses adaptations telles que Du Silence et des ombres, La Poursuite impitoyable ou Le Sillage de la violence – tiré de l’une de ses pièces -, inspiré à ce dernier par le parcours de son neveu, chanteur de country, le récit suit le parcours de Mac Sledge (Robert Duvall). Ancienne star déchue devenue alcoolique, l’homme tente de se reconstruire auprès de Rosa (Tess Harper), une jeune veuve, et de son fils Sonny (Allan Hubbard). Première incursion américaine de Beresford, Tender Mercies, malgré sa présence en compétition au festival de Cannes 1983, est depuis tombé dans un oubli injustifié que cette édition proposée par Studiocanal dans sa collection Make My Day ! se charge de corriger.

© Copyright Studiocanal

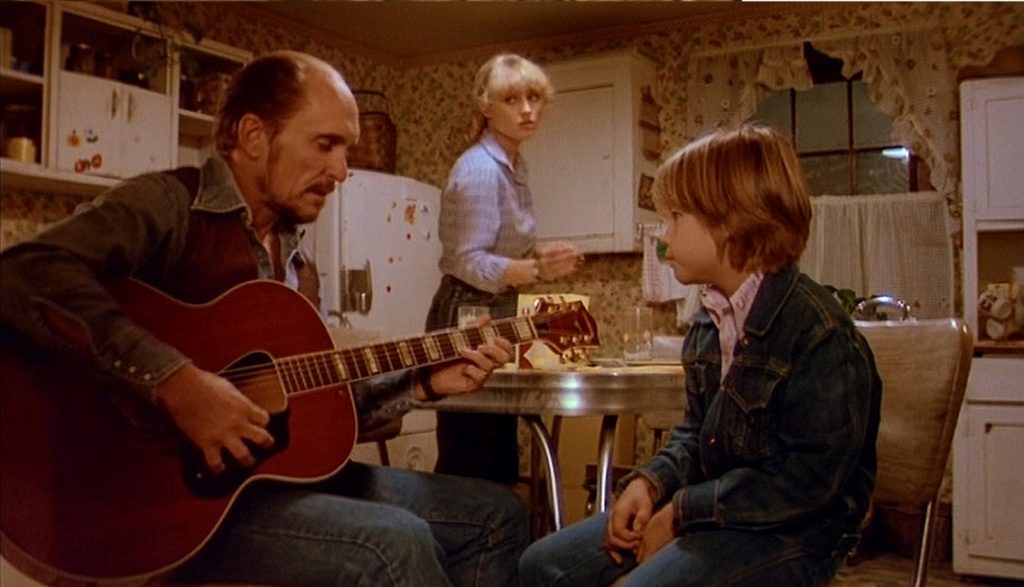

L’une des forces du film tient dans la bouleversante interprétation d’un Robert Duvall (également coproducteur) alors en pleine remise en question. Si les années 70 furent une période faste pour sa carrière (M*A*S*H, THX 1138, Network, la trilogie du Parrain, Apocalypse Now), les 80’s démarrent sur deux longs-métrages oubliables : Sanglantes confessions d’Ulu Grosbard et 200 000 dollars en cavale de Roger Spottiswoode. Ici, il incarne un individu détruit, imparfait, aussi attachant que parfois détestable, un rôle qui lui vaudra l’Oscar du meilleur acteur (alors qu’Horton Foote repartira avec une récompense pour le meilleur scénario). D’abord mystérieux, taiseux, il garde le secret sur un passé que des personnages secondaires se chargeront de révéler au spectateur, à l’instar d’un journaliste trop envahissant et de son ex-femme Dixie (Betty Buckley, apparue dans Frantic ou Carrie) qui lèvera le voile sur leur relation chaotique et le comportement violent de celui-ci. Lors d’une séquence musicale, cette dernière interprète une chanson dont les paroles semblent directement adressées au protagoniste, pourtant discret parmi la foule, Beresford se chargeant de relier leurs deux visages à l’aide d’un simple champ-contrechamp signifiant. Loin du pathos et du traitement lourdingue de A Star is Born version 2018 par exemple, le cinéaste évite toute complaisance et prend le soin de ne jamais filmer son anti héros lorsqu’il sombre dans ses travers et retrouve ses démons. Ainsi, l’introduction se contente-t-elle de ne montrer que sa silhouette en ombre chinoise titubant et éructant sur l’un de ses amis, cadré à travers une fenêtre opaque. Puis, le générique nous donne à voir l’homme assis sur son lit, immobile, honteux et encore embrumé par l’alcool. Une simple et touchante séquence de retrouvailles avec sa fille (incarnée par Ellen Barkin, dans l’un de ses premiers rôles au cinéma) finit de nous dévoiler un individu sensible, qui préfère taire ses sentiments quitte à passer à côté de l’amour de ses proches. Celui qui n’est plus l’ombre de lui-même est constamment ramené à sa gloire d’antan, que ce soit à travers des photos placardées sur les murs ou par l’intermédiaire d’une admiratrice qui lui demande maladroitement « Vous étiez vraiment Mac Sledge ? », comme s’il n’existait plus réellement, que sa vie ne résidait que dans son statut de star.

© Copyright Studiocanal

Sous ses atours de film de studio, voire de véhicule calibré pour les Oscars, Tendre bonheur effectue un curieux lien entre le Nouvel Hollywood, dont le règne vient juste de s’achever, et un cinéma américain indépendant qui verra son essor au début des années 90. Pas de mélodrame larmoyant mais une peinture pudique d’individus cabossés, marginaux, que la caméra de Beresford cadre la plupart du temps en de très longs plans larges. Les gestes trahissent leurs sentiments véritables, sous les yeux de Sonny, enfant témoin d’un monde des adultes sans pitié. Rosa, derrière ses apparences de femme au foyer immaculée et vertueuse (son mari est mort au Vietnam, sans que l’on sache réellement les circonstances de son décès), bonne chrétienne et mère attentionnée, se révèle complexe, préférant se voiler la face sur un passé probablement moins reluisant qu’elle ne veut bien l’admettre. Entre les deux personnages, pas de passion exacerbée ni d’effusion, leur mariage se révèle un palliatif à la solitude voire à l’ennui. Tender Mercies repose sur un montage elliptique signé William M. Anderson (collaborateur de Peter Weir sur L’Année de tous les dangers ou The Truman Show), venant parfois interrompre brutalement une séquence. Une succession d’instants de vie comme captés à la volée, dont le but n’est pas de générer un canevas narratif classique, mais de dépeindre les tourments intérieurs des protagonistes. La mort, omniprésente, frappe lorsque l’on s’y attend le moins et la religion, au cœur du quotidien de cette Amérique rurale, n’est d’aucun secours. Ainsi, la terrible conclusion du long-métrage intervient juste après une séquence de baptême tardif où Mac est placé devant un décor artificiel de nature bucolique. Dieu ne changera rien à la terrible fatalité, Il n’est qu’une illusion, un moyen de s’évader, d’échapper à ses problèmes temporairement, à l’instar de l’amour (en témoigne le titre tiré d’un extrait du livre des Psaumes).

© Copyright Studiocanal

Le cadre dans lequel s’inscrit le film détermine la vie de ses personnages, leurs liens. Pour sa première incursion sur le sol états-unien, Bruce Beresford opte pour une imagerie qui fleure bon l’Americana. L’univers de la country, genre musical purement local souvent traité au cinéma, de Nashville de Robert Altman à Crazy Heart, très inspiré de Tendre bonheur (et dans lequel apparaît d’ailleurs Robert Duvall), n’est pas un choix anodin. L’implication de l’acteur principal, chanteur à ses heures perdues, est totale, compositeur et interprète de la plupart des morceaux de la bande originale. Ce folklore sert de toile de fond à un récit qui voit se télescoper le spectre du Vietnam et l’abandon de zones rurales, voire de régions entières, deux des bouleversements majeurs du XXème siècle. Un ample mouvement de grue dévoile ainsi la maison de Rosa et le motel attenant, au beau milieu d’un désert aride où aucune voiture ne s’arrête. Réminiscence avouée des racines australiennes du cinéaste, ces grands espaces sauvages renvoient évidemment au bush, sentiment renforcé par la superbe photographie de Russell Boyd, autre proche de Peter Weir. Il n’est pas étonnant que le projet ait été proposé à David Lynch, qui, alors en pleine pré production houleuse de Dune, dut refuser. La même mélancolie, le même amour pour cette Amérique des laissés-pour-compte infuseront son très beau Une Histoire vraie des années plus tard. Beresford embrasse même les codes du western et sa mythologie au détour de quelques plans, comme lorsque des fans viennent à la rencontre de Mac. Ces habitations perdues au milieu de nulle part se changent alors en no man’s land où diverses personnalités échouent presque malgré elles. Une sorte de purgatoire où les âmes errent en quête de repos ou d’absolution. Tender Mercies se pose en œuvre touchante, pudique et sensible, qui mérite amplement d’être redécouverte grâce à ce nouveau tome de la collection Make My Day ! agrémenté de la traditionnelle et indispensable présentation de Jean-Baptiste Thoret qui revient en détail sur la carrière du réalisateur.

© Copyright Studiocanal

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).