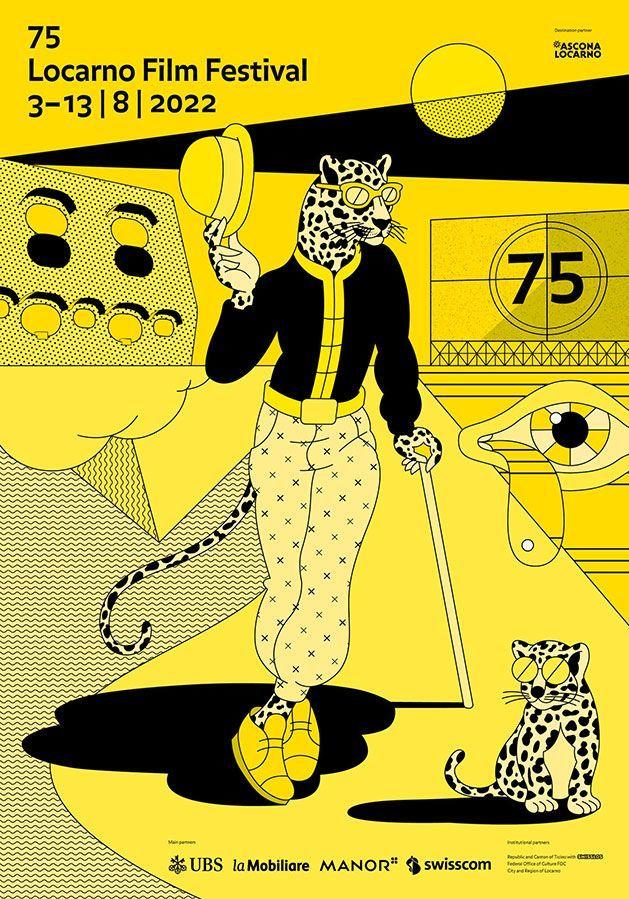

Quand le regard sur l’enfance et sur les prémisses de l’âge adulte sont mis à l’honneur par le Festival de Locarno, et permettent au cinéma d’adoucir ou au contraire de surligner la violence du monde qui est encore momentanément étrangère à ceux qui ne sont pas encore vraiment entrés dans le monde.

Mea culpa quant au contenu du compte-rendu précédent où nous disions de façon quelque peu anticipée que le cinéma français n’était pas ici cette année d’une qualité supérieure ; sans revenir sur l’intérêt moindre des films que nous y abordions, il s’avère en cette quasi-fin de festival de Locarno que les deux plus beaux films que nous y avons vus sont hexagonaux : Bowling Saturne de Patricia Mazuy dont nous avons maintes fois parlé et sur lequel nous ne reviendrons pas ici, et Astrakan de David Depesseville (Concorso Cineasti del presente), petit chef-d’œuvre de justesse, de délicatesse et d’âpreté dont nous avons du mal à nous remettre.

Il dresse le portrait de Samuel (Mirko Giannini, qui en fait peu pour incarner beaucoup), gamin de l’Assistance publique hébergé en famille d’accueil chez Marie et Cédric (Jehnny Beth et Bastien Bouillon, plus qu’excellents eux aussi), déjà parents de deux enfants. Nécessité fait loi : les deux adultes, vivant en milieu rural et ne roulant pas sur l’or, s’occupent moins du garçon pour lui permettre de se construire un cadre stable que pour toucher le salaire qui leur est dû par leur statut de famille d’accueil. Ne prenant pas en compte l’histoire de Samuel toute particulière (comme elle l’est toujours pour ces enfants : L’Enfance nue de Pialat [1968] en avait merveilleusement parlé et semblait avoir fait le film définitif sur le sujet), ne sachant pas vraiment d’où vient le gosse et ne s’en préoccupant pas tant que cela, ils alternent brimades violentes et moments d’affection réelle. Et l’adolescent de tenter de se bâtir dans ce contexte où il sera toujours un peu le mouton noir (d’où le sens du titre).

Astrakan est donc le récit d’un enfant perdu qui ne souhaite que se trouver, se sentir admis dans une famille qui n’est pas la sienne. David Depesseville, sans envie d’en faire trop, sans tenter de faire passer son réalisme par le coup de force perpétuel, parvient, avec un mélange étonnant de dureté et de délicatesse très révélateur de l’ambivalence de Samuel, à faire exister cette famille recomposée, à nous en faire partager toutes les joies et les difficultés, la tendresse mutant sans crier gare en une brutalité qui ne semble finalement que l’expression d’une forme de détresse sociale ou d’une maladresse de personnages élevés à la dure (la mère de Marie qui appelle le gamin « le cinglé » et parle de lui à la troisième personne lorsqu’il est présent dans la pièce). Par petites touches impressionnistes, ne sortant que très peu du cocon familial (à part une séquence en classe de neige déterminante), Depesseville dessine un personnage insaisissable, plein de zones d’ombre, tour à tour pertinent et imbécile, gentil et violent, plongé dans une atmosphère elle-même très secrète, famille aimant et détestant dans le même mouvement, souhaitant dissimuler ses propres écarts (les coups ne doivent pas faire de marque ; l’oncle peut impunément profiter de l’un de ses neveux sans que personne ne le sache…). L’évasion semble impossible pour tous ces protagonistes, perdus qu’ils sont en pleine cambrousse bourguignonne.

Aucun misérabilisme cependant : nous parlerons plutôt d’un juste dosage entre regard réaliste sur un monde rural déboussolé et finesse d’une écriture à la fois parfaitement limpide et zigzaguant habilement entre sa violence et sa douceur, parfois teintée d’une étrangeté qui lui sied très bien, à l’instar du final, suite d’images mentales de l’enfant qui pourrait sembler trop emphatique mais qui correspond bien à cette galerie de personnages qui ne sauront jamais vraiment sur quel pied danser. Moins héritier du film de Pialat que des tout meilleurs films sur l’adolescence de Jacques Doillon ou du très beau Y aura-t-il de la neige à noël ? de Sandrine Veysset (1996), Astrakan est un petit bijou simple et complexe, qui ne paie pas de mine, et qui bouleverse peut-être pour cette raison précise.

Le canadien Before I Change my Mind de Trevor Anderson (Concorso Cineasti del presente) ressemble quelque peu au film de David Depesseville mais s’oriente moins vers un cinéma d’ordre réaliste que vers ce genre à même de sonder la construction adolescente qu’est le teen movie. Ce film-ci ne révolutionnera pas le paradigme mais dans son sens de la mesure, dans sa façon de ne prendre aucun personnage de haut, de tâter le pouls d’une période où les êtres se cherchent dans tous les domaines possibles, par son écriture juste, drôle et d’une délicatesse infinie, il touche presque à la perfection.

Le canadien Before I Change my Mind de Trevor Anderson (Concorso Cineasti del presente) ressemble quelque peu au film de David Depesseville mais s’oriente moins vers un cinéma d’ordre réaliste que vers ce genre à même de sonder la construction adolescente qu’est le teen movie. Ce film-ci ne révolutionnera pas le paradigme mais dans son sens de la mesure, dans sa façon de ne prendre aucun personnage de haut, de tâter le pouls d’une période où les êtres se cherchent dans tous les domaines possibles, par son écriture juste, drôle et d’une délicatesse infinie, il touche presque à la perfection.

Robin (Vaughan Murrae) arrive dans son nouveau collège situé en Alberta (en plein cours d’éducation sexuelle, comme par hasard). Il vient de Spokane, USA, mais il débarquerait de la Lune que ce serait la même chose. D’abord considéré comme nerd et risée de ses camarades, de coup d’éclat audacieux en preuve de faiblesse qui s’avère finalement démonstration de force, Robin se lie au petit caïd du coin, Carter (Dominic Lippa). Tout se passe alors pour le mieux jusqu’à l’apparition féerique de la blonde Izzy (Lacey Oake) qui va semer le trouble…

Au-delà de son sens du rythme imparable, de son écriture au cordeau, de sa drôlerie non dépourvue de mélancolie, ce qui frappe le plus dans Before I Change my Mind est le manque patent de la figure maternelle pour chacun des trois personnages (ce qui en font alors des doubles du Samuel d’Astrakan), conditionnant les relations douloureuses de ce juvénile triangle amoureux : Carter vit chez sa sœur, Izzy est laissée à elle-même, Robin vit avec son père, sa mère étant absente du tableau pour une raison peu déterminée mais semblant avoir été embarquée par les autorités à cause d’un problème d’alcool. Les trois personnages se jalousent, s’observent, s’aiment, se regardent de travers, s’agressent, se compromettent tout en se protégeant mutuellement du fait d’un besoin absolu d’inclure cette nouvelle famille qu’est ce cocon triangulaire. De ce point de vue, le film émeut beaucoup, le récit de la possible relation amoureuse d’Izzy avec les deux garçons se plaçant sur un pied d’égalité avec la belle bromance liant Robin et Carter. La plus belle scène du film montre le premier rejoignant le second dans une cabane-fusée construite par les enfants dans les bois environnants, et y découvrant Carter et Izzy se contant fleurette. Son sentiment est alors indistinct : est-il jaloux de la fille ou du garçon ? Ce moment résume à lui seul ce qui se joue dans Before I Change my Mind, petite perle de sentiments diffus : l’adolescence comme période incertaine où même l’amitié, sous toutes ses formes et quel que soit le genre des enfants concernés, se charge d’elle-même d’une tension amoureuse permanente.

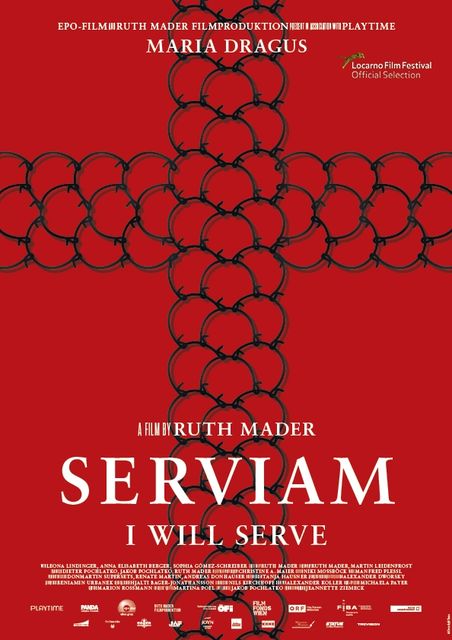

Serviam – Ich will dienen de l’Autrichienne Ruth Mader (Concorso Internazionale) observe l’enfance d’une autre manière, plus rude, carrée, avec une anxiété palpable. Il s’agit par ailleurs moins une œuvre sur les enfants inscrits dans leur monde que sur leur innocence sacrifiée. L’action du film se déroule dans un internat catholique de jeunes filles de bonnes familles fortunées. Les élèves appliquent à la lettre la règle de la communauté, entre les séances de sport et de chorégraphie collective (évoquant vaguement quelques plans des Dieux du Stade de Leni Riefenstahl [1936]) et les moments de recueillement religieux sous la garde d’une bonne sœur rigide (interprétée par Maria Dragus, vue dernièrement dans La Leçon d’allemand de Christian Schwochow). Interdit majeur : ne pas aller dans les étages supérieures de l’institution. La foi insensée d’un pensionnaire, l’indiscipline au regard des us de l’école d’une seconde et la culpabilité ressentie par une troisième vont faire basculer l’équilibre de l’internat.

Serviam – Ich will dienen de l’Autrichienne Ruth Mader (Concorso Internazionale) observe l’enfance d’une autre manière, plus rude, carrée, avec une anxiété palpable. Il s’agit par ailleurs moins une œuvre sur les enfants inscrits dans leur monde que sur leur innocence sacrifiée. L’action du film se déroule dans un internat catholique de jeunes filles de bonnes familles fortunées. Les élèves appliquent à la lettre la règle de la communauté, entre les séances de sport et de chorégraphie collective (évoquant vaguement quelques plans des Dieux du Stade de Leni Riefenstahl [1936]) et les moments de recueillement religieux sous la garde d’une bonne sœur rigide (interprétée par Maria Dragus, vue dernièrement dans La Leçon d’allemand de Christian Schwochow). Interdit majeur : ne pas aller dans les étages supérieures de l’institution. La foi insensée d’un pensionnaire, l’indiscipline au regard des us de l’école d’une seconde et la culpabilité ressentie par une troisième vont faire basculer l’équilibre de l’internat.

Il y a quelque chose d’oppressant dans la manière avec laquelle Ruth Mader filme froidement les rituels, les séances de discussion catéchétique, les messes où s’exécute mécaniquement une gestuelle de croyance très bien rôdée. Le grain de sable dans les rouages se trouve en la personne de la seconde élève dont nous parlions plus haut, Alexandra (de loin le personnage le plus intéressant du film) : durant la messe introduisant le récit, assise à côté de ses grands-parents qui s’en débarrasseront tout de suite après pour la confier à l’institut, elle s’ennuie ferme et met ses doigts dans son nez ; dans un geste automatique, sans un regard ni une expression, sa grand-mère lui flanque une gifle. Alexandra sera le chien dans le jeu de quilles, la pensionnaire qui ne se lave pas, qui vole un cilice pour tester l’acte de pénitence dans le dos des bonnes sœurs. Dans une attitude apparemment iconoclaste, elle refuse d’absorber les hosties pour les conserver et dormir à leur côté. Le corps du Christ devient littéralement compagnon de chambre de la jeune fille.

Ce personnage porte l’intérêt de Serviam en ce sens où Ruth Mader semble interroger directement la croyance, et la mince frontière séparant la foi de l’extrémisme. Qui, d’Alexandra ou de la religieuse rudoyant psychologiquement les pensionnaires, est finalement la plus croyante ? Celle qui obéit au dogme et aux rites, ou celle qui exerce sa foi avec une ferveur non feinte mais hors du chemin (de croix) balisé par la catéchèse ? Qui est la plus extrémiste entre celle qui croit et celle qui montre qu’elle croit ? Tous ces questionnements passionnants font basculer le film en son milieu (lors d’un événement dont nous dirons rien), plongeant Serviam dans une angoisse pas loin d’être hitchcockienne, la bonne sœur se changeant en une sorte de Madame Danvers à cornette. La mise en scène se transforme à l’avenant, utilisant des subterfuges propres à une certaine forme de cinéma d’épouvante (apparition, disparition, fuite).

Oeuvre étonnante et radicale, donc, que ce film à la rigueur toute autrichienne mais qui, à l’instar des deux autres films dont nous avons précédemment parlé, évoque avec tristesse un moment-charnière dont personne ne revient jamais : l’insouciance de l’enfance à l’avantage de l’inéquité de l’adolescence et de la rugosité future de l’âge adulte.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).