Culturopoing profite de l’hommage qui lui est rendu à L’Étrange Festival et de la sortie de quatre de ses films chez Carlotta pour revenir sur l’oeuvre de Frank Henenlotter, acteur majeur du cinéma d’exploitation à qui l’on doit notamment les formidables Basket Case et Brain Damage. Pape du petit budget, Henenlotter a su au fil des films peaufiner des obsessions, autour de la malformation, des monstres et des transformations du corps. L’humour – potache et grotesque – constant y apparaît comme le camouflage le plus fiable pour y déguiser ses interrogations et sa vision sociale et politique. A travers le cinéma de genre il dresse dans son oeuvre un remarquable portrait de vie urbaine et d’univers interlope digne de la vision la plus underground d’un Abel Ferrara. Il nous paraissait essentiel d’analyser le plus finement possible son oeuvre, de remettre en lumière sa complexité et les thématiques qu’elle charrie. Rendons à notre tour hommage à cet objet essentiel du cinéma fantastique, du cinéma tout court à travers un dossier en trois parties. Voici la première consacrée au rapport qu’entretient le cinéma d’Henenlotter avec le corps.

CORPS MONSTRUEUX

Aborder l’œuvre de Frank Henenlotter, c’est faire connaissance avec un véritable bestiaire, façonné par une imagination encline au grotesque, à la démesure et à la métaphore. Quasiment tous les personnages principaux de sa filmographie allant de Basket Case à Bad Biology sont monstrueux. Le corps, chez Henenlotter, est monstrueux. À des degrés divers, et de nature ou non, qu’il s’agisse de causes génétiques, ou suite à une opération. Mais dans tous les cas nous avons là une galerie de personnages et de créatures parmi les plus denses et les plus créatives auxquelles un réalisateur a su donner naissance. Il sera ici question de ses six premiers films de fiction : Basket Case (1982), Brain Damage (1988), Basket Case 2 (1990), Frankenhooker (1990), Basket Case 3 (1992) et Bad Biology (2008), Chasing Banksy, finalisé en 2015 et encore inédit en France, ne comportant aucune créature et n’abordant pas les thèmes du corps et de la sexualité.

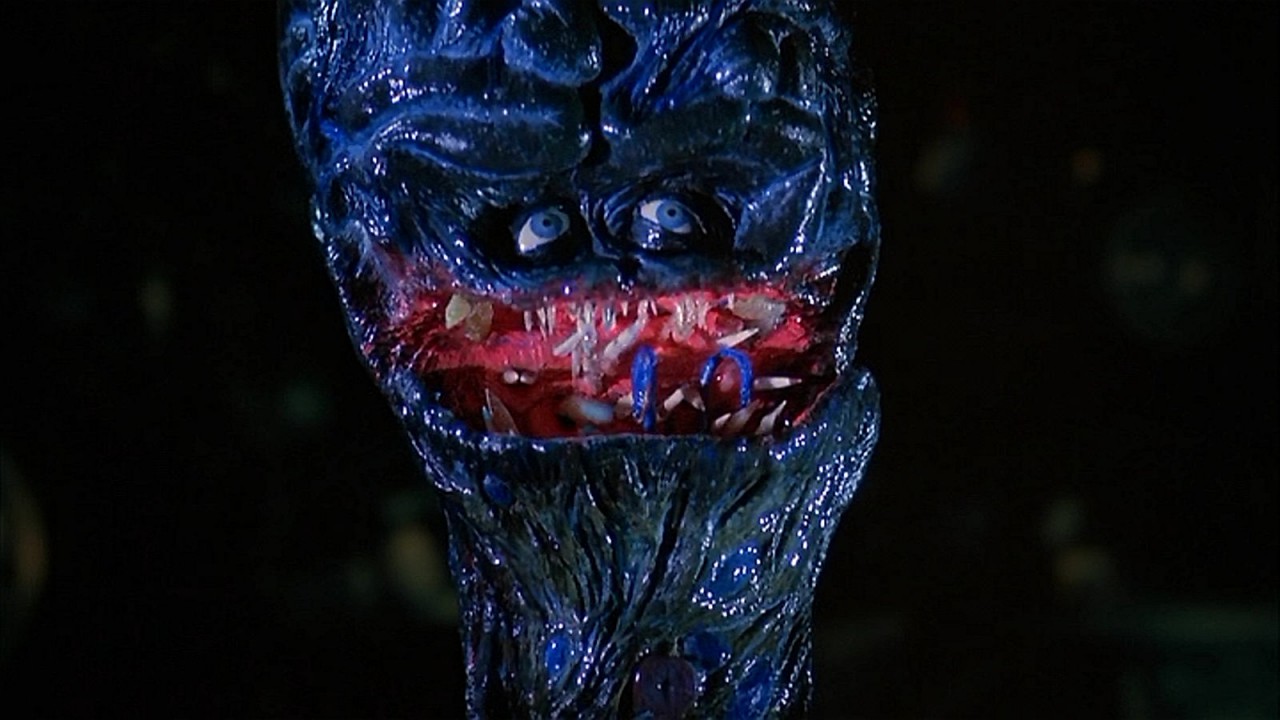

La grande famille monstrueuse déployée dans ces six films a pour aînés Duane Bradley et son frère Belial. Dans Basket Case, nous suivons les aventures meurtrières, vengeresses et très gore de ce duo atypique, les deux personnages étant des frères siamois séparés à l’âge de douze ans, décidés à faire payer les médecins qui les ont opérés. Si Duane, physiquement, ne conserve qu’une large cicatrice sur le côté droit (« C’est là que j’ai perdu un morceau de moi-même », dira-t-il dans Basket Case 3), Belial, lui, ne possède qu’une tête et deux bras, et a depuis longtemps acquis sa place au Panthéon des monstres iconiques. Ils feront dans Basket Case 2 la connaissance d’une communauté de frères monstrueux protégés par la bienveillante Mamie Ruth. L’occasion pour Frank Henenlotter et son fidèle responsable des effets visuels Gabe Bartalos de laisser libre cours à leur exubérante inspiration, les pensionnaires de cette maison pas comme les autres présentant des particularités anatomiques débordantes d’inventivité. Ce n’est pas tant leur silhouette qui soit atypique que leur visage, créations ne s’encombrant pas de la moindre modération. Un mouvement de réhabilitation des monstres se faisant jour dès cet opus, il n’est pas surprenant d’assister dans Basket Case 3, sous-titré The Progeny, à la perpétuation de cette tendance avec la naissance des enfants de Belial : douze adorables petits monstres armés de cris perçants et de dents acérées !

En dehors de la trilogie, il faut intégrer à l’arbre généalogique l’infortunée Elizabeth, réduite en « salade décomposée » par une tondeuse à gazon puis reconstituée par son apprenti sorcier de fiancé dans Frankenhooker, ainsi que l’héroïne de Bad Biology, Jennifer, jeune femme pourvue de sept clitoris se décrivant elle-même comme « une mutante, une grotesque abomination ». Elle forme avec Glenn, le héros doté d’un sexe démesuré, camé et doué de conscience qui finira par prendre la tangente pour aller vivre sa vie, devenant, cette fois littéralement, un pénis autonome séparé du corps humain dont il faisait partie, un tandem d’inadaptés esseulés particulièrement marquant. Il n’y a guère que dans Brain Damage que le héros, Brian, soit un jeune homme ordinaire. Mais l’absence de monstre humain se trouve largement compensée par la présence de l’autre personnage du film, celui qui lui donne son titre français : Elmer, le remue-méninges. Conçu au départ comme un « pénis dégoûtant », Elmer est une créature pernicieuse se nourrissant de cervelle humaine, qui maintiendra Brian sous son joug en lui injectant une substance dont le jeune homme ne parviendra plus à se passer, victime d’une véritable dégradation physique à mesure que le manque se fera sentir, dans une fable aux sous-textes narcotique et sexuel évidents.

Qu’ils soient nés monstres ou qu’ils le soient devenus, que leur monstruosité soit ostentatoire ou non, qu’elle soit réaliste ou totalement délirante, les personnages d’Henenlotter sont tous des manifestations, voire des étendards, de la différence, de la « beauté des personnes uniques », comme le formule Mamie Ruth. Cette dernière peut d’ailleurs être vue comme la chef de file de ces quelques personnages ordinaires, non monstrueux, se distinguant par leur empathie, leur écoute, leur tolérance, qui peuplent également cette filmographie haute en couleurs.

FREAKS I LOVE YOU

Cette empathie dirigée vers des personnages différents, difformes, à la marge, est à l’évidence celle de Frank Henenlotter lui-même, qui leur offre, par l’intermédiaire de Mamie Ruth, une nouvelle dignité. Dans Basket Case 2, ce personnage très important recueille et veille sur ceux qui ont besoin de se cacher, d’être protégés du monde extérieur, leur offrant non seulement un toit, mais leur prodiguant aussi sa tendresse. « Home’s not merely four square walls. Home is where affection calls » peut-on lire dans un petit cadre accroché à l’entrée du grenier transformé en cachette secrète lorsqu’un danger les empêche de déambuler librement dans la maison. Savent en effet surgir, au milieu de l’élucubration et de l’outrance, quelques scènes de tendresse désarmantes, en particulier dans Basket Case. C’est la tante de Duane et Belial leur lisant une histoire au coin du feu en tenant affectueusement Belial contre elle, ou Duane entourant son frère d’une serviette, le prenant dans ses bras et le rassurant du mieux qu’il peut lorsqu’il se sent délaissé par cette autre partie de lui-même dont il a été séparé.

Oui, Frank Henenlotter s’est intéressé aux marginaux, aux laissés-pour-compte, non simplement pour les mettre en scène, mais pour les faire exulter, et la trilogie Basket Case porte cette idée de fierté du monstrueux à son point d’incandescence. Les manigances d’une équipe de journalistes mandatée par un torchon à scandale pour retrouver les « monstrueux jumeaux de Times Square » suite à leur disparition inspirent à notre mamie à la mise en plis impeccable un discours à galvaniser une foule entière : s’enfuir et trouver un autre endroit pour vivre, ou se battre ? « Do we flee, or do we fight ? » clame-t-elle. La résistance est en marche, et les péripéties développées dans la suite de la trilogie aboutiront à une mise en lumière flamboyante et pleine de panache de leur droit à la différence, le troisième volet se soldant par un « Rien ni personne ne peut nous obliger à nous cacher à nouveau » ne souffrant aucune contestation.

La trilogie apparaît comme la formulation directe du manifeste qui traverse le corpus entier : montrer les monstres et, au-delà, les célébrer. Au milieu du deuxième opus, une scène en particulier fait figure de mise en abîme de cette entreprise : la communauté tend un piège au détective qui les harcèle, en lui faisant croire que Belial se trouve seul au grenier, souffrant, incapable de bouger. L’homme en quête de sensationnalisme s’y rend en se frottant les mains, prépare son appareil photo dans la pénombre, et déclenche la prise de vues. Le flash de l’appareil révèle alors tous les pensionnaires, réunis dans le but de lui faire passer un mauvais quart d’heure. L’appareil photo, comme la caméra (celle d’Henenlotter, et avant lui de Tod Browning, auquel on songe forcément quand on parle de « freaks »), dévoile, met en lumière, la réalité monstrueuse.

En filigrane, c’est la question de la normalité qui émerge de la trilogie. Basket Case met particulièrement en scène le regard de l’autre, via les réactions de rejet éprouvées par certains personnages (beaucoup de cris affolés, de la part des voisins de palier de Duane ou de son entourage). Dans Basket Case 2, les notions de phénomènes de foire ou de bête curieuse sont renforcées par le contexte du journal à sensations et la baraque foraine exposant ses supercheries monstrueuses, autant de formes d’exploitation, mais aussi de fascination, envers cette différence. Dans ces deux volets, Duane incarne l’aspiration à une soi-disant normalité, notion particulièrement mouvante, comme le souligne la scène du bar, qui voit Duane dire à l’un de ceux qui le pourchassent que dans une maison pleine de monstres, ce serait eux-mêmes qui auraient l’air étrange. Et de fait, c’est exactement ce qui se passe, puisque la scène dévoile progressivement la présence en ces lieux des camarades monstrueux de Duane. « Combien pensent que les monstres c’est nous ? » lâche ce dernier en guise de paraphe à sa démonstration. Dans Basket Case 3, le personnage de Little Hal incarne l’appropriation, le dépassement de cette anormalité, puisqu’après s’être longtemps caché, il se dévoilera progressivement jusqu’à délaisser toute pudeur pour apparaître dans toute sa monstruosité.

MORCEAUX DE CORPS

Les corps morcelés sont une constante dans les films de Frank Henenlotter. Avec sa fiancée rapiécée, Frankenhooker en est la démonstration la plus évidente. Après avoir mis en scène des monstres avec Duane et Belial, Henenlotter observe un créateur de monstres au travail. Anéanti par la disparition de sa fiancée Elizabeth (Shelley de son patronyme), Jeffrey (Franken, pas de jaloux), qui conserve la tête de sa promise dans un congélateur rempli d’un liquide violet régénérant, met à profit ses talents d’électricien, combinés à ses aspirations médicales, pour rendre la vie à celle qui fut hachée menu en plein barbecue familial. « J’y travaille », répond-il à sa mère lui signifiant qu’il lui faut trouver une autre fille. Penché jour et nuit sur ses plans grandeur nature, Jeffrey imagine « une toute nouvelle femme », « une playmate », « une déesse », présente à Elizabeth des collages composés de parties de corps féminins découpés dans des magazines, surmontés de la photo de son visage, unique reliquat véritable de la défunte, subtilisé par Jeffrey, qui le conserve, lui parle, l’embrasse, lui récite des poèmes surréalistes et macabres (on tient là un hybride délirant entre Baiser Macabre de Lamberto Bava et le mythe de Frankenstein)

Valse à deux temps mariant la dérision et le drame, comédie nécrophile fusionnant le réjouissant et l’inquiétant, Frankenhooker demeure dans les mémoires pour son concours de beauté d’un genre très particulier, puisque Jeffrey réunit une dizaine de prostituées afin de trouver celle qui deviendra la nouvelle Elizabeth. Refusant de tuer pour donner la vie, Jeffrey met au point ce qu’il nomme du « super crack » afin de tuer indirectement la gagnante, mais les prostituées découvrent le sachet avant qu’il n’ait désigné la lauréate, et se jettent dessus pour en consommer. En dépit de la modestie qui le caractérise, Frank Henenlotter se réjouit encore aujourd’hui de la scène d’explosion des prostituées, au point d’avoir déclaré, lors du dernier Offscreen de Bruxelles, que cela ferait une parfaite épitaphe : « That son of a bitch made the best exploding hookers’s scene ! ». C’est certain !

Il faut ensuite voir Jeffrey choisir les plus beaux seins, les jambes les plus appropriées parmi tous les morceaux glanés, s’offusquer de la présence d’oignons sous un pied, ou balancer une main avec dédain parce qu’on dirait celle d’un homme. Elizabeth devient donc une recomposition tout à fait aléatoire et subjective, selon les critères de Jeffrey (critères du beau et non pas de l’attirance, puisque si notre apprenti sorcier a pris le plus grand soin à observer ces femmes sous toutes les coutures, c’était uniquement dans un but fonctionnel et sans la moindre once de concupiscence, un stoïcisme à toute épreuve l’accompagnant durant toute la séquence de la chambre d’hôtel), qui révélera théâtralement sa création, dissimulée sous un drap, comme l’on dévoile une œuvre d’art, incarnant cette idée que la beauté est dans l’œil de celui qui la regarde.

Dans ce film, Henenlotter introduit l’idée de la mémoire des corps : Elizabeth n’est pas à proprement parler reconstituée, car seule sa tête est une pièce d’origine, tandis que le reste de son corps est désormais composé de pièces rapportées. Relookée avec perruque, mini-jupe et soutien-gorge violets, elle adopte une démarche raide, tandis qu’un tic nerveux lui tord la bouche. Mais surtout, toutes les phrases qu’elle prononce sont celles que les prostituées dont elle est issue utilisaient pour attirer les hommes. C’est ainsi que le « Wanna date ? » lancé à des passants éberlués est resté dans toutes les mémoires. Ce que Jeffrey envisageait, c’était un tout, un tout surmonté de la tête d’Elizabeth, mais d’un choix de morceaux, même beaux, ne peut résulter qu’un assemblage hasardeux, et non un corps humain originel. Elizabeth ne peut être recréée, ni même remplacée. Elle a été déchiquetée à jamais, et dans ce déni se logent la folie et la mythomanie de Jeffrey, qui ne réussira, armé de son sérum aux œstrogènes, qu’à la transformer égoïstement en monstre ne s’appartenant plus (on retrouve l’argument du Cerveau qui ne voulait pas mourir de Joseph Green, cité par Henenlotter comme l’une de ses sources d’inspiration, à la différence près que ce visage féminin était maintenu en vie et que le cerveau en question pensait et parlait).

En fait de nouvelle fiancée, Jeffrey obtient une créature certes douée de vie, mais mal rapiécée et surtout dénuée de la personnalité de celle qu’il aimait. Henenlotter continue à mêler humour et cruauté et parachève le film sur une note très ironique, rejouant à sa manière la révolte de la créature contre son créateur présente dans le mythe de Frankenstein. La colère envers celui qui s’octroie le droit de créer artificiellement la vie (et de doter sa créature d’un bouton marche/arrêt, comme nous l’indique au tout début le dessin de Jeffrey) est exprimée par Elizabeth elle-même, reprenant mot pour mot le discours de son fiancé, dont elle a greffé la tête sur un corps de femme, et le dévoilant de la même manière théâtrale, mais cette fois face à un miroir : « J’ai dû procéder à quelques changements, mais tu es superbe, et tu es vivant ». La logique de l’assemblage contre nature sera même poussée à l’extrême avec ces créatures surgissant du congélateur, collages anatomiques aberrants (un sein, un ventre et deux pieds de différentes prostituées, par exemple, conservés par un Jeffrey qui leur avait promis de les reconstituer) venant encore enrichir la monstrueuse galerie du réalisateur.

CORPS MORCELÉS

Le corps morcelé, c’est aussi, bien sûr, celui de Duane et Belial dans Basket Case. Les frères anciennement siamois incarnent cette idée de séparation corporelle (« Just cut Duane from it », « Just separate them », entend-on leur père dire aux médecins qu’ils a réunis pour faire de son fils Duane un être humain normal, tout en considérant l’autre chose comme une difformité qui se verra jetée à la poubelle une fois l’opération terminée) faisant d’eux deux êtres incomplets.

Le fait est que l’un ne va pas sans l’autre, que l’un est le prolongement de l’autre. Ici aussi, le corps a une mémoire. Plusieurs scènes, dans la trilogie, voient Duane porter Belial sous son bras droit, au niveau de sa taille, tout contre lui, à l’endroit même où ils partageaient la même chair. Par extension, et dans la bouche de Susan, la petite-fille de Mamie Ruth, qui elle-même écrivit un livre intitulé « Of the same flesh », cette expression désigne leur communauté d’êtres à part, mais pour Duane et Belial, elle fut littérale. Le clivage qui est désormais le leur nourrit une dynamique d’attraction / répulsion. Duane aime son frère autant qu’il le déteste lorsqu’il l’empêche de vivre sa vie, en particulier amoureuse (le nœud de leur discorde réside dans la jalousie de Belial, qui ressent télépathiquement l’attirance de Duane pour Sharon, la secrétaire médicale qu’il vient de rencontrer, le montage juxtaposant les émotions agréables ressenties par Duane et la colère simultanée de Belial), a besoin de lui autant qu’il lui faut s’en détacher, mentalement, et plus seulement physiquement.

Notons également la récurrence dans le film de corps coupés en deux, cette fois à la faveur de scènes gore (plusieurs personnages en seront victimes, au niveau de la taille ou dans le sens de la longueur). Et dans un même ordre d’idée, il est curieux de relever le fait que plusieurs personnages se retrouvent à un moment réduits par le cadrage à une tête et deux bras, tout comme Belial : le docteur Kutter qui vient de se faire attaquer par ce dernier et hurle à s’en décrocher la mâchoire en tenant ses mains près de son visage, et Sharon lorsque Duane et elle s’apprêtent à faire l’amour et qu’elle relève ses bras en disant « Take me, Duane », provoquant le surgissement déchainé de Belial hors de son panier. La répétition de cette posture reproduit le morcellement du corps ayant résulté de l’opération, cette incision sous la tête qui a scellé l’irrévocable séparation des jumeaux.

Basket Case 2 reviendra sur le lien physique et psychique les unissant, en insistant sur le souhait d’indépendance de Duane. Ce dernier explique à Belial que ce lien n’existe plus, qu’il va s’en aller en le laissant entre de bonnes mains, qu’il veut dire adieu à l’ancien lui-même, aller de l’avant avec Susan, dont il est tombé amoureux. Ce discours franc et sincère se solde de la part de Belial par un ricanement, puis un rire particulièrement sadique. Étrangement, ce ne sont plus des grognements qui sont émis par Belial, mais un véritable rire, tandis que son visage semble présenter des traits plus humains. Est-ce le Duane cynique qui inflige ce rire abominable au Duane naïf ? C’est dans tous les cas une part de lui-même qui signifie à l’autre qu’il se leurre complètement. Il en prendra conscience lorsqu’il découvrira, effaré, que celle qu’il aime est un monstre alors qu’il ne le soupçonnait pas, le renvoyant à sa propre différence, sur laquelle il cherchait à tirer un trait illusoire, ce qui le conduira, après avoir passé tout le film à désirer son émancipation, à une extrémité désespérée : ne faire à nouveau qu’un avec son frère en le recousant à lui. « La séparation n’a pas fait de nous deux individus indépendants, seulement deux moitiés séparées. Faire une coupe ne vous transforme pas en une personne, seulement en une partie manquante ». Le troisième volet, aux traits nettement plus grossiers (et tombant, hélas, dans un côté « œil pour œil, dent pour dent » peu fin, le film étant communément admis, y compris par son géniteur lui-même, comme le volet le plus faible), le verra rechercher son pardon après une seconde séparation physique.

CRÉATURES SEXUELLE / SEXUÉE

Brain Damage et Bad Biology mettent en scène des protagonistes d’une nature particulière : une créature ressemblant à un pénis dans Brain Damage, et un pénis autonome dans Bad Biology. Si Brain Damage s’inscrit de manière indubitable comme une métaphore de l’addiction à la drogue, on y trouve également pléthore d’analogies sexuelles. La forme volontairement phallique d’Elmer est un premier élément, qui sera largement exploité dans plusieurs scènes : Elmer se déplaçant sous le drap de Brian qui semble alors en pleine érection, ou la voisine dépérissant faute d’injections et caressant suggestivement Elmer lorsqu’enfin elle le retrouve sur le dos de Brian. Elmer évoque également volontiers son « jus », pendant la séquence de l’hôtel, lorsque Brian s’enferme avec lui dans un bras de fer psychologique, une tentative de sevrage dont Elmer est persuadé de sortir vainqueur : « Tu sais que tu auras besoin de mon jus. La douleur sera si intense que seul mon jus la calmera ». Auparavant, la satisfaction de ce besoin s’est toujours manifestée chez le jeune homme, nuque offerte afin qu’Elmer répande son liquide bleu sur son cerveau, par des gémissements ressemblant à s’y méprendre à l’expression d’un plaisir sexuel. Nous ne sommes pas ici dans une addiction réaliste à la drogue ou au sexe, mais c’est ce qu’une métaphore poreuse nous suggère.

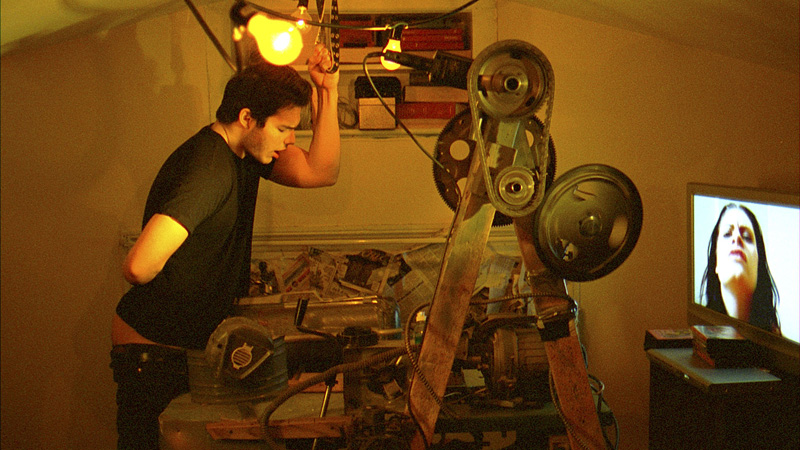

Bad Biology constituera plus tard le pendant frontal de Brain Damage, avec ce pénis littéralement drogué à un cocktail de médicaments et totalement obnubilé par ses besoins sexuels. Dans ce film les sexes sont anatomiquement monstrueux. Mais si Jennifer est née avec ses sept clitoris, Glenn, lui, n’est pas victime d’une malformation génétique. En pleine séance de masturbation (parfois les mots sont impuissants à décrire les faits les plus incongrus, comme cette scène, mais disons que Glenn s’est confectionné une machine dédiée à cet usage) il raconte que sa difformité résulte de l’ablation de son sexe à la naissance. Les médecins le lui ont recousu mais Glenn fut plus tard incapable de bander, si ce n’est grâce à des médicaments et des injections de stéroïdes, qui firent démesurément grossir son pénis, qui développa également sa propre conscience. « Je me retrouve avec une bite camée qui réfléchit toute seule » résume Glenn.

Cette délirante situation prouve que l’un des nombreux talents de Frank Henenlotter est de toujours parvenir à rendre plausibles les situations les plus ubuesques, ou plutôt à leur concevoir une origine, ce qui contribue à les rendre crédibles. Dans Brain Damage, Elmer bénéficie d’un interlude biographique complet sur ses origines séculaires et ses précédents – et illustres – propriétaires, dans un dialogue écrit par John Witek et inspiré par Le Faucon Maltais de John Huston. Basket Case se fend quant à lui d’un long flash-back narrant la naissance des jumeaux puis l’opération qui les sépara. Raconté à sa voisine de palier par un Duane ivre et hilare (« C’est mon frère. Il est difforme. C’est un monstre, on dirait une pieuvre écrasée »), ce passage synthétise l’alliance de comédie et d’horreur, de violence ou de gore à l’œuvre dans la filmographie d’un réalisateur convaincu que ces deux aspects ne constituent pas un grand écart mais sont au contraire intimement liés, la comédie ne fonctionnant qu’à cause de la violence, et la violence faisant partie intégrante de la comédie, l’inscrivant de plain-pied dans la tradition du joyeux fourre-tout qu’est le cinéma d’exploitation.

EXTENSION, FUSION

En termes de métaphore corporelle au cinéma, on songe à David Cronenberg, mais il faut également compter avec Frank Henenlotter. Si le Canadien se concentra beaucoup sur les mutations et les plaies, notre Américain témoigne d’un intérêt régulier pour les excroissances (Belial pour Duane, Elmer pour Brian, son sexe autonome pour Glenn), figurant pour ses héros masculins des extensions d’eux-mêmes avec lesquelles ils entretiennent des rapports pour le moins conflictuels, entre désir de fusion et aspiration à l’indépendance, sentiment d’incomplétude et rejet d’une partie de soi.

La dynamique d’attraction / répulsion évoquée à propos de Duane et Belial dans Basket Case s’applique également à Brian et Elmer dans Brain Damage. Les deux films peuvent être rapprochés dans leur dynamique et dans les relations qu’ils nouent au sein de leur duo. En effet, Duane oscille constamment entre l’amour et la haine envers son frère, tandis que Brian quémande le réconfort procuré par Elmer tout en luttant pour s’en détacher, tous deux partagés entre leurs besoins de complétude ou de bien-être, et leur autonomie. Là où Basket Case ménageait encore des interludes de tendresse pour dessiner une relation fraternelle certes ambivalente mais dans tous les cas intime, Brain Damage accentue la portée maladive de la relation, puisque dans les rapports fusionnels entre Brian et Elmer, la notion de dépendance est absolument centrale. Brian atteindra même un état de déchéance physique prononcée. En lui injectant une dose de son liquide addictif dès qu’il a élu domicile chez Brian, Elmer a immédiatement fait tomber le jeune homme sous sa coupe. Durant tout le film, une alternance de moments de défonce et de manifestations du manque rythmeront le récit. Très vite, Brian ne peut plus se passer de cette étrange petite créature aux yeux malicieux, ou plus exactement de la substance hallucinogène et euphorisante qu’il lui procure, lui réclamant des injections dès que les effets de la précédente commencent à s’estomper, et ne parvenant pas à décrocher, même lorsqu’il découvre avec horreur que pendant qu’il est en plein trip Elmer se nourrit de la cervelle des personnes qu’ils croisent.

Là encore, l’un ne va pas sans l’autre, mais sur un mode tout à fait différent par rapport à Duane et Belial dans Basket Case. C’est une relation purement fonctionnelle : Elmer a besoin de Brian pour sortir et dénicher de la cervelle fraîche et Brian est totalement accro aux sensations procurées par son « jus ». En dehors des scènes d’injection suggérant essentiellement un plaisir sexuel, une seule scène, furtive, véhicule aussi une idée de jeu et de complicité : Brian et Elmer ensemble dans un bain moussant, Elmer éclaboussant de son jus bleu un Brian poussant des cris de joie, sous les mines interrogatives de sa petite amie et de son frère se tenant derrière la porte. Un bonheur bien éphémère…

Quelle que soit leur relation avec leur extension, les personnages semblent condamnés à l’impossibilité d’entretenir des rapports normaux, avec eux-mêmes (car leur extension fait partie d’eux) et avec les autres. Ils en viennent même, à un moment ou à un autre, à faire du mal à ceux qu’ils aiment. Dans Basket Case, Duane est complètement castré, symboliquement, par la jalousie de son frère (qui le soulèvera d’ailleurs de terre en lui attrapant l’entrejambe, puis, suspendus au-dessus du vide, Belial retient son frère autant qu’il l’étrangle). À l’inverse, cependant, Belial ne sera jamais physiquement menacé par Duane. Dans Brain Damage, Brian change tellement que sa petite amie et son frère ne le reconnaissent plus (ils finiront dans le même lit sans savoir que Brian, complètement impassible, se trouve dans la pièce voisine), et il finira, après avoir averti ses proches du danger qu’ils encouraient, pleinement conscient de la barbarie d’Elmer mais à laquelle il ne pouvait s’opposer en raison de son état second, par dévorer le cerveau de Barbara en l’embrassant, par l’entremise d’Elmer qu’il a en quelque sorte absorbé, intégré en lui. Et cela vaut aussi dans Frankenhooker, où Jeffrey entretient une relation amoureuse avec la tête de sa fiancée décédée, et enfin dans Basket Case 2, Duane défenestrant involontairement Susan car il refuse qu’elle soit un monstre et se laisse emporter par la colère.

Si Basket Case, Brain Damage et Bad Biology manient également tous trois, chacun à leur manière, l’humour, le décalage, et le grotesque – car cela n’empêche pas, au contraire, et il s’agit là de l’une des marques de fabrique d’Henenlotter – Bad Biology se détache nettement des deux précédents en portant plus loin encore ce côté sombre de la détestation d’une partie de soi, car contrairement à Duane et Brian, Glenn est constamment dans l’affrontement, d’un bout à l’autre du film dans la souffrance, vociférant contre son sexe, lui tapant dessus pour qu’il se tienne tranquille, lui balançant des gentillesses du type « La ferme », « Moi aussi je te déteste » (ils communiquent de manière télépathique, tout comme Duane et Belial) ou encore « Tu peux pleurnicher, je m’en fous ». Une certaine mise à distance naît de cette personnification incongrue, qui atténue la noirceur du film (une fois encore, on jongle sans cesse entre l’hilarité et le désespoir), mais sa violence sous-jacente est indéniable.

L’autre grande différence de Bad Biology est qu’à aucun moment nous ne nous attachons au sexe de Glenn. Voilà qui peut paraître étrange formulé ainsi, mais après tout, nous aimons Belial en dépit de sa jalousie envers Duane, nous trouvons Elmer hilarant malgré sa sournoiserie : étrangement, ce monstre et cette créature sont attachants, à travers le prisme adopté par Henenlotter, mais pas cette verge gigantesque, immonde, poussant d’ignobles râles rauques et capable de défoncer des murs et des planchers comme ce sera le cas lors de son escapade totalement surréaliste à la recherche de jeunes vagins (même si , là encore, cet épisode se révèle d’une grande drôlerie, sans doute provoquée par l’effet de surprise). On ne peut ainsi s’empêcher de se ranger du côté de Glenn, totalement dissocié de son sexe, son ennemi quotidien, alors que Duane et Belial, ainsi que Brian et Elmer, étaient pris comme un tout, malgré les mouvements contradictoires animant leur relation.

LE SEXE MONSTRUEUX

La mesure et le bon goût sont, et c’est tant mieux, des notions totalement étrangères à notre réalisateur, et il n’y a pas grand-chose d’habituel, de banal, de formaté, dans son cinéma. Le traitement de la sexualité n’échappe pas à la règle et passe par une certaine outrance. Explorer la vie sexuelle de ses monstres en est une, initiée dès Basket Case, et traversant l’ensemble de la trilogie via le personnage de Belial. Dans le premier volet, sa jalousie envers les désirs d’autonomie de son frère va de pair avec une frustration générée par les rapprochements physiques qui s’offrent à Duane, et dont il est exclu. Toute la relation de Duane avec Sharon est ainsi conditionnée par la présence de ce frère qui ne saurait se contenter de vivre par procuration, leur lien télépathique l’informant des sensations ressenties par Duane, sans qu’il puisse physiquement y avoir accès.

La peur que son frère lui échappe ou l’abandonne n’est donc pas le seul moteur de cette rage qu’il exprime en hurlant, comme l’indique ce bref plan dans lequel il caresse le corps de Casey, la voisine de palier, tandis qu’il s’est réfugié dans son lit. Il en sera chassé par les hurlements de la traumatisée, mais non sans avoir omis de conserver sa culotte, qu’il manipulera ensuite en grognant. Plus tard, après avoir interrompu les ébats de Duane et Sharon à peine commencés, ce qui déclenchera la fureur de son frère, très au fait du cœur du problème (« Le fait que tu ne puisses pas le faire ne veut pas dire que j’en sois privé aussi »), Belial profite de son sommeil pour s’échapper (le cri de Belial se tenant sur le rebord de la fenêtre est déchirant) pour se rendre chez Sharon. Se déroule alors une scène très étrange, si malsaine qu’elle vit, de la confession de son auteur, le plateau déserté par une équipe technique très mal à l’aise (mais, comme il le raconte également par ailleurs, trouver un élément qui rend mal à l’aise le rend toujours très heureux). Belial s’enfuit donc, mais c’est au rêve qu’est en train de faire Duane que nous assistons. Ce dernier court dans la rue, nu, arrive chez Sharon, lui caresse le visage, une jambe (la scène est filmée en vision subjective et nous ne voyons que sa main), un sein, la jeune femme toujours endormie. Puis la caméra adopte un mouvement de va-et-vient sur la dormeuse, sans équivoque. Duane se réveille en sursaut. Chez Sharon, la douce musique est alors remplacée par la respiration bruyante de Belial, puis le cri de la jeune femme. Le lien télépathique s’est cette fois incarné dans un rêve, qui tourne au cauchemar, mais « Le mauvais goût est éternel », se plaît à plaisanter Frank Henenlotter. Cette vision de Belial se balançant doucement sur l’entrejambe ensanglanté de Sharon en fait assurément partie, le dégoût le disputant à l’amusement, le sordide à une audace déstabilisante.

Dans Basket Case 2, Henenlotter orchestre la rencontre entre Belial et Eve. Cette dernière, se cachant dans un coin du grenier, craintive, s’avérera être un double au féminin de Belial, physiquement parlant. Alors même que Duane, de son côté, nourrit des espoirs de nouveau départ avec Susan, sans savoir qu’elle abrite un monstre dans son ventre depuis six ans, alors qu’elle lui avait pourtant dit qu’ils étaient identiques, Belial noue avec Eve une tendre relation culminant dans une scène de sexe débridée, justement alternée au montage avec le rapprochement de Duane et Susan. Gémissements, voire nuisances sonores, et acrobaties de Belial et Eve, les deux monstres qui se sont trouvés, sont mis en correspondance ironique avec l’effondrement des illusions de Duane, qui n’assume pas sa chair, sa monstruosité et continue à s’égarer dans l’aspiration à une soi-disant normalité, alors que tout ce qui l’entoure lui démontre qu’elle n’existe pas.

Cette idée d’affranchissement d’une certaine exigence de normalité aboutira dans Basket Case 3, pour toute la communauté monstrueuse, quittant sa cachette pour aller se mêler au reste de la population, à l’acquisition d’une place au sein de la société. Dans cet opus, surgit également une réminiscence de la rencontre entre l’humain ordinaire et le monstrueux que l’on a pu voir dans Basket Case, mais cette fois vraiment de manière fantasmée et onirique, et surtout paradisiaque : pendant qu’Eve est en train d’accoucher de ses douze petits monstres, qui n’en finissent pas de naître dans une ribambelle inattendue, Belial, enfermé dans son panier car pris d’une folie destructrice incontrôlable, rêve que deux belles jumelles, sur l’air du Lac des Cygnes, le caressent et le complimentent sur sa beauté. Un contraste qui deviendra effectif à la fin du film avec les couples composés d’hommes difformes et de femmes les trouvant irrésistibles, présentés sur le plateau d’une émission télévisée, ultime médium revendiquant une mixité ayant désormais droit de cité.

Dans Brain Damage, en contrepoint, le sexe monstrueux prend des allures de sexe vorace, avec cette scène de rêve dans laquelle Brian rejoint sa petite amie et son frère pour un bref trio, avant de dévorer la cervelle de Barbara, mais surtout avec la légendaire scène de la « fellation ». Shooté, Brian se rend dans un club, où une jeune femme le repère avant de l’emmener à l’extérieur. Elle ouvre lentement sa braguette et y plonge la main. En surgit Elmer, qui s’introduit dans sa bouche pour lui dévorer la cervelle. La fellation n’est pas suggérée mais filmée comme telle, longuement, et dans un contraste saisissant entre la jeune femme se débattant et Brian en pleine extase. Le gros plan sur le bout de cervelle laissé sur le pantalon par un Elmer repu achèvera la scène dans un paraphe autant répugnant qu’hilarant. À noter que l’équipe technique, tout comme pour le viol de Sharon par Belial, s’était éclipsée du plateau, et que cette scène connut moult censures. Elle entrera en correspondance, visuelle et thématique, avec la scène du métro, suggérant un couple s’embrassant, alors qu’il est en réalité question d’une dévoration carnassière.

SEXE MUTANT…

Dans Bad Biology, les sexes eux-mêmes sont monstrueux. Chez Cronenberg, Claire Niveau possédait dans Faux-Semblants un utérus trifide. Ici, Jen est née avec sept clitoris. Elle est l’un des rares personnages féminins principaux de la filmographie d’Henenlotter (Elizabeth, dans Frankenhooker, agissait finalement peu, en dehors de sa mémorable excursion dans les rues de New York, et la psychologie du personnage était à peine effleurée, tandis que Mamie Ruth, dans Basket Case 2 et Basket Case 3, menait les troupes mais n’était pas l’enjeu du récit). Jen ouvre Bad Biology, en voix off, et nous suivons autant sa trajectoire que celle de Glenn. C’est un personnage complexe qui offre un éclairage sur la sexualité féminine, tout en exubérance, il va sans dire.

D’une manière générale, la représentation du sexe et l’omniprésence de l’image sont centrales dans le film, via la multiplicité des points de vue apparue dans une société désormais visuellement saturée. On pense à ce plan depuis l’intérieur du vagin de Jen, comme pourvu d’une vision subjective, et témoin de l’incrédulité teintée d’écœurement de son potentiel amant, et plus généralement à tous les régimes d’images présents dans le film – photographies des amants de Jen dans un moment de passion, qu’elle baptise « Fuck face », et dont on se sait trop s’ils expriment le plaisir ou la souffrance, séances de shooting, multiplication, chez Glenn, des écrans de télévision diffusant du porno, Jen filmant les ébats de Glenn et d’une prostituée – créant un faisceau constant de regards transformés par un médium.

Selon Jen, le terme « nymphomane » a été créé par des hommes craignant la liberté sexuelle des femmes et affichant leurs conquêtes là où leurs homologues féminines seront traitées de « salopes ». À son patron lui ayant commandé des clichés controversés, avant-gardistes, elle présente le résultat de sa séance autour des visages-vagins : des femmes portant des masques en forme de grand vagin. Une autre femme assistant à la séance joue le rôle de la contemptrice jugeant cela de très mauvais goût. Pour Jen, au contraire, le vagin est une œuvre d’art, mais ces clichés présentent surtout « la vérité brutale d’une femme vue comme un être sexué ». La pression du puritanisme américain s’incarnera dans le personnage de son boss (interprété par James Glickenhaus, lui-même réalisateur et producteur de plusieurs des films de Frank Henenlotter), qui lui annonce qu’ils ont perdu la couverture et que les clichés sont inutilisables en l’état car les annonceurs en feraient une attaque. Un beau pied de nez de la part d’Henenlotter qui, lui, les met en scène, ces visages-vagins, alors même que cela faisait seize ans qu’il n’avait plus réalisé de film. Il fallait s’en douter, on pouvait compter sur lui pour revenir, non pas à pattes de velours, mais sans rien avoir perdu de sa verve et de son côté anti-consensuel.

Une dimension mystique entoure également la quête de Jen, qui semble mieux vivre sa condition que Glenn, mais dont elle se révèle tout aussi tributaire. Elle pense ainsi être « un produit de l’évolution », un prototype de la femme du futur, qui se nourrira d’orgasmes. Selon elle, Dieu lui a fait le don de sept fois plus de plaisir que les humains, et les enfants qu’elle conçoit la préparent à l’accueil de Son enfant divin. « Dieu a créé et conçu mon corps dans un seul but : Il veut me baiser ». La fin du film la verra plongée dans une extase mystique et sexuelle, « un sentiment qui transcende tout acte sexuel de tout mortel ». « Dieu me baise enfin » dit-elle en pleine lévitation, inondée de lumière blanche. Il fallait bien un tel personnage pour se montrer à la hauteur de sa nymphomanie (qu’elle juge chez elle uniquement physique, avant de comparer le sexe masculin à « une dose pour un camé », dans le même ordre d’analogie narcotico-sexuelle que celle se jouant dans Brain Damage), et on ne sera finalement pas surpris de voir un sexe mutant accéder à une sexualité mutante, donnant même naissance à des bébés mutants (Jen accouche d’un petit monstre deux heures après sa conception et l’abandonne dans une baignoire ou une poubelle, en nous conseillant, face caméra, de ne même pas aller regarder ce qui n’est qu’un « faux bébé »).

Les tribulations du sexe de Glenn (et non pas de Glenn lui-même) s’inscriront elles aussi dans l’excès, comme avec cette scène le voyant, encore rattaché à Glenn, plonger une prostituée dans un état orgasmique de plusieurs heures, le running gag (les coupes du montage retrouvant la fille toujours allongée par terre, toujours en train de gémir) dérivant vers l’inquiétant à mesure que Glenn se montre dépassé et excédé (le tout relevé, bien sûr, par une pincée de cocasserie : « Elle gémit comme dans l’Exorciste. J’ai Linda Blair dans mon salon !).

…ET SEXE MALADE

Littéralement, le sexe de Glenn est malade, camé, déchaîné. Après les exemples précédemment évoqués d’amour destructeur, d’élans rageurs incontrôlés dirigés par Duane ou Brian vers ceux qui leur sont les plus proches, Bad Biology dépouille son intrigue de personnages, la plupart du temps secondaires, avec lesquels les personnages principaux entretiennent des relations personnelles, qu’elles soient fraternelles, amicales ou amoureuses. À cause de leur différence anatomique, Jennifer et Glenn sont enfermés dans une profonde solitude, en particulier sexuelle. Les fins sombres, plus ou moins atténuées par un ton décalé (Frankenhooker) ou une plongée dans un fantastique onirique (Brain Damage) sont légion dans la filmographie d’Henenlotter. Celle de Bad Biology s’inscrit dans la même veine, cette fois associée à une touche – non, une louche – de grotesque, mais elle semble peut-être plus amère, tant l’intrigue laisse assez rapidement entrevoir une progression dramatique basée sur la rencontre de ces deux solitudes (tant sur le fond, avec ces personnages possédant tous deux des organes génitaux hors normes et une libido inextinguible, que sur la forme, avec cette alternance, dans le montage, de séquences dédiées à l’un puis à l’autre, avant une rencontre dans le même plan et un début de rapprochement relationnel), Jen pensant d’ailleurs avoir trouvé en Glenn celui qui serait fait pour elle, l’amenant à reconnaître son envie de tomber amoureuse, contrairement à ce qu’elle prétendait au début du film, alors que finalement il n’en sera rien.

En effet, l’épineux problème de l’incomplétude constituera de nouveau un obstacle. Littéralement, Glenn n’est plus entier. Son pénis souffreteux s’est fait la malle, ce qui plonge le jeune homme dans un profond désespoir, mâtiné d’un effet pervers lui faisant vivre les expériences de cette partie de lui-même par procuration (comme Belial avec Duane) : « Je sens ce qu’elle est en train de faire. J’ai l’impression que c’est moi qui baise. Quand je crois que je vais jouir, je me rends compte que ma bite n’est plus là. Tu vois comme c’est ridicule ? », lance-t-il, révolté par cette ingratitude alors qu’il a tout sacrifié pour s’occuper de ce sexe mutant qui s’est contenté de l’abandonner sans prévenir. Les espoirs de Jen de trouver un amant compatible désormais anéantis, ce sexe deviendra un brandon de discorde entre les deux personnages, Jennifer tentant tout pour le réanimer, tandis que Glenn, qui le sait en manque de médocs, préfère le laisser crever.

Le sexe malade, par extension, est aussi le sexe qui dégénère en violence. Emportée par le plaisir, Jen tue un amant en lui fracassant le crâne contre le sol (elle conclura par un « oups » avant de s’adonner à une crise de boulimie). Plus tard, elle se défoulera avec une lampe sur un autre parce qu’il l’a vexée avec un mot anodin (« Whatever », en réponse à sa question lui demandant s’il souhaite la revoir), révélant ainsi son hypersensibilité (comme son métabolisme qui fonctionne en accéléré, tout va plus vite chez elle, y compris les sentiments). Le film joue ici à nouveau sur le ressort d’un grotesque hyperbolique, Jen alternant entre le fait de s’excuser et se justifier, et ses coups rageurs doublés d’un discours sur le fait qu’elle refuse qu’on l’utilise et qu’elle mérite mieux qu’un simple « Whatever ». Bad Biology, ou les sexes monstrueux en quête de considération.

Dans cette filmographie, cohabitent joyeusement monstres improbables, frères humains, mutants, créatures, en proie à des obsessions, addictions, frustrations, se lançant dans des quêtes irréalistes ou tentant de regagner leur autonomie. Pour autant, rangez les violons : pas l’ombre d’un sentiment dégoulinant par ici, mais une impertinence réjouissante, un goût pour l’excès et tout ce qui est mal élevé, une énergie communicative, marques de fabrique d’un réalisateur majeur qui ne s’est jamais pris au sérieux et décline ses motifs avec une liberté de ton totale, faisant de lui un acteur essentiel du cinéma d’exploitation, d’une sphère underground qui, elle aussi, mérite tout à fait sa place dans la galaxie cinématographique, non pas en dépit, mais justement en raison de ses particularités.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

De Sainte Croix

Tres bel article.

Merci.