Juliette Binet – Le Mauvais pli (Le Rouergue)

Juliette Binet – Le Mauvais pli (Le Rouergue)

Le Mauvais pli abolit les frontières entre livre d’Art et album jeunesse en développant au fil des pages son argument de départ : un personnage et son chien déambulent le long de la page blanche et au moment de passer sur celle de droite, viennent se coincer dans le pli, se retrouvant cassés, démantibulés, jambes et bras retournés semblables à des marionnettes en ombres chinoises, ou des figures… en papier ! Si le chien passe de son côté, le pli coupe la laisse !

N’avez-vous jamais été gêné par ce pli entre deux pages qui coupe la fluidité d’un dessin, vous force à ouvrir le livre de plus en plus grand, un peu comme une fêlure au milieu du tableau. Quel sacrilège que ce bel horizon brisé par une ligne verticale que n’a pas désiré l’illustrateur ! Ce pli contre lequel on ne peut rien faire, l’illustratrice Juliette Binet décide d’en faire le sujet même de son livre, le héros invisible pourrait-on dire puisque c’est par le pli tout puissant que tout arrive. Il est en quelque sorte l’entrée vers une autre dimension. Pour pénétrer dans l’autre monde – celui de la page de droite – il faut passer par lui à vos risques et périls. Pour les amateurs de Borges et de ses livres objets, pour ceux de la Twilight Zone ce livre résonne comme un délicieux moment d’absurde, héritier du surréalisme. Dans le mauvais pli, en guise de narration textuelle, il y aura bien quelques interjections, 3 en tout et pour tout. Le va-et-vient dans l’espace du livre fait office d’intrigue minimaliste. Le dessin très épuré, peinture et crayon, est d’une finesse exquise, mimant les pliures du personnage tel un origami. Quelques couleurs seulement : du bleu, du rouge, du noir, du doré contrastant avec le blanc de l’espace sur lequel évoluent le garçon et son chien. Même les rayures du pantalon ou du ballon donnent la sensation d’un évanouissement dans la transparence. Pour ajouter à ce plaisir de la structure du livre, en plus d’avoir la grandeur d’un carnet de notes, il a également le grain et le grammage de ses pages. Dans cette mise en abyme du livre, la fiction et son personnage s’amusent – et s’égarent – à l’intérieur de l’objet qui les abrite. En fermant le livre on ne serait pas étonné d’entendre le personnage s’écrier « aïe » avant de s’apercevoir que son chien se promène dans notre main. (O.R)

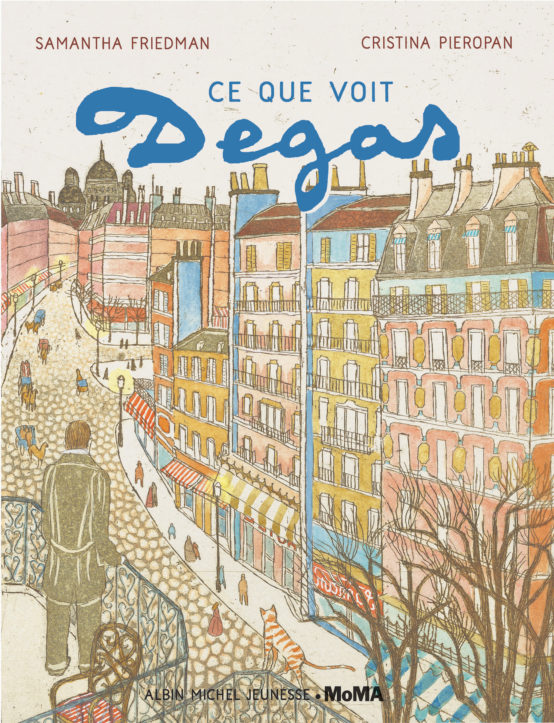

Samantha Friedman et Cristina Pieropan – Ce que voit Degas (Albin Michel Jeunesse-Moma)

Quel exercice périlleux que celui de présenter un artiste légendaire et son œuvre. Comment s’adresser à un jeune public sans mièvrerie et échapper à la présentation didactique indigeste ? Ce que voit Degas évite parfaitement ces écueils. L’autrice adopte le parti-pris d’évoquer l’artiste à un moment charnière de sa carrière : celui où il réfléchit à une possible évolution de sa pratique artistique. Cette aventure s’avérera radicale, puisque c’est celle qu’il partagera avec le groupe des impressionnistes, même s’il préfèrera désigner son travail sous le terme de « réalisme ».

Samantha Friedman nous présente le jeune Degas à travers un quotidien banal, observant depuis le balcon de son atelier le monde en mutation, en cette fin de 19e siècle. Il sort se promener, puis revient méditer sur ses commandes à honorer et sur son ambition nouvelle.

Ce parti-pris bien plus heureux qu’un survol biographique superficiel et sans enjeu offre une plongée en plein cœur du processus créatif ! Choix ambitieux : montrer la naissance d’une envie de peindre, une motivation, et ceci à travers des mots simples. Elle y parvient. L’enfant lecteur ou auditeur suit les pérégrinations du peintre pour découvrir, à la page suivante l’œuvre que lui inspira cette scène de vie. Ses créations sont présentées comme un prolongement de son observation, mais aussi de ses sentiments, de ses questions. Ce que voit Degas capte subtilement comment le regard et la sensibilité mènent à l’art. Ce parcours met l’accent sur le goût de Degas pour le réalisme, pour ce monde urbain qui lui est contemporain ; monde moderne émergeant avec ses beautés, sa vitesse, sa fragilité, ses douleurs. Degas s’attache à montrer l’envers du décor et la place que tiennent les femmes laborieuses dans ce nouvel univers : il souligne le poids de la fatigue, le corps qui souffre, se plie, plus ou moins docile, qu’elles soient vendeuses, blanchisseuses ou danseuses

L’autrice, passionnée par les impressionnistes est assistante-conservatrice au MOMA, célèbre musée de New-York. Elle maîtrise parfaitement son sujet, l’a intégré comme une seconde nature, peut en parler naturellement. Si le texte est introspectif, sobre dans son évocation, c’est par le dessin que notre regard découvre la vie courante à travers une foule de détails.

Graveuse de formation, l’illustratrice italienne Cristina Pieropan chahute la perspective, représente le Paris du XIXème siècle par un dessin maladroit, presque enfantin. Les silhouettes aux costumes documentés n’ont rien de d’artificiel. Ils sont d’une beauté singulière, hésitante, presque difforme. Cristina Pieropan nous fait découvrir une infinité d’attitudes gracieuses composant la magie des tableaux de Degas. Quel bel hommage que ces personnages représentés dans les pages d’ouverture et de clôture du livre, semblant être des crayonnés pris sur le vif alors qu’ils reproduisent de célèbres tableaux ou sculptures de Degas. On a beaucoup de plaisir à retrouver leur origine, si on les connaît, ou à les découvrir, au détour d’une page tournée. Et lorsqu’ils ont lieu, ces face à face avec les belles représentations des tableaux de Degas se font sans rupture. Par sa gamme de couleurs douces à l’eau, aux tons pastels – presque délavés, Cristina Pieropan travaille des correspondances secrètes entre son œuvre au service du maître, et celle de Degas.

[Profitons de l’occasion qui nous est faite d’évoquer l’initiation à l’art des enfants, pour souligner le travail magistral de la maison d’édition de livres jeunesse Les Trois Ourses et de sa vocation liée à la découverte de l’art contemporain. ] (A.D.)

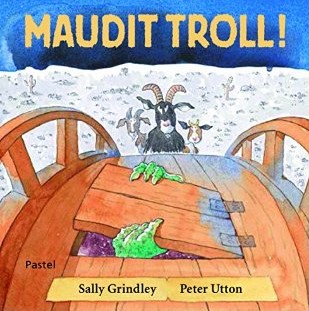

Sally Grindley et Peter Utton – Maudit troll ! (Pastel)

Sally Grindley et Peter Utton – Maudit troll ! (Pastel)

Il ne fait pas bon être un bouc dans ce pré anglais désormais bien gris. Plus d’herbe à brouter ! La seule solution est de rejoindre le pré d’en face en traversant la rivière, mais un terrible troll surveille, prêt à les dévorer. « Maudit troll ! » telle est la phrase répétée par les bêtes à cornes indignées. Un troll tout vert, qui nage, avec une gueule énorme ! Les boucs utilisent un maximum de stratagèmes pour traverser (ballon, saut à la perche, barque…) qui échouent lamentablement. Il faudra bien s’y coller et le passer, ce pont maudit. Qui donc les aidera ? Le lecteur lui-même bien entendu, mis à contribution pour hurler « voilà le troll » comme chez Guignol, dès qu’il l’aperçoit caché dans un recoin de la page, fondu dans le paysage, ou sous une languette qu’il aura soulevée. Car « Maudit Troll » est un délicieux flap book, avec son compte de jolies surprises à portée de doigts qui risquent de provoquer un maximum de rires et d’émerveillement auprès des enfants. A nous d’entretenir le suspense et de les pousser à l’action. « Est-ce le troll ? » « Ah, non, ça n’est qu’une mignonne taupe ! Les boucs l’ont échappé belle ». Dessin encré puis aquarellé, avec ajout, probablement, de gouache et acrylique pour les zones à fort contraste, les dessins de Peter Utton sont à la fois beaux et drôles, stylisés dans une la tradition anglaise qu’on lui connaît déjà (Il s’en est fallu de peu !, La main de la sorcière !) dans une veine proche de celle de Quentin Blake ou Tony Ross. Les couleurs s’éclaircissent et s’étalent, diluées à l’eau, la vivacité s’atténuant dans ces traces de pinceaux dont on ressent les mouvements et les petits coups pour esquisser l’herbe ou les feuilles des arbres. Mais graphiquement, rien ne vaut la découverte de ce troll imposant au vert éclatant qui rappelle les créatures de Brian Froud.

Le parti pris des bulles de bd sortant de la bouche des animaux ajoute à la légèreté assumée de l’ensemble, allant même jusqu’à les faire se refléter dans l’eau, à l’envers et brouillées par l’onde. Face à ce dangereux spectacle, la nature semble étrangement impassible, presque aussi passive que les hommes pendant des scènes de violence. Les vaches continuent de paître paisiblement, le cheval tourne vaguement la tête d’un air interrogatif, mais au fil des pages, ils deviennent de plus en plus captivés par ce suspense insoutenable, les yeux écarquillés comme un public de badauds. Au sein de ce monde un peu suranné, on rira également des petits clins d’œil contemporains, tels la vision d’une rivière fort polluée sous le pont du troll où flottent bouteilles vides, caddies, vélos rouillés et où les poissons font la tête. Avec son titre leitmotiv lancé toutes les deux pages, Maudit Troll introduit le ludique au sein de la narration en transformant ses lecteurs en joueurs, à la manière de certains jeux de société pour enfants. Celui-ci pourrait s’appeler « faites traverser les boucs ». Cela fait déjà un moment que Peter Utton collabore avec Sally Grindley à l’écriture, en particulier pour des flaps books très proches de celui-ci. On retrouve notamment dans la Chasse au loup ces mêmes petites souris observant le déroulement de l’action et la commentant, en dehors de la page et du cadre fin. « Ce troll est à faire peur ! C’est pas gagné ! » Rien de très original, donc, mais c’est un plaisir de retrouver cet agréable univers.

Mais attendez, que vois-je ? Je l’avais raté … dans cette page… oh ! Voilà le troll ! (O.R)

Suzuki Noritake – Qui l’eût cru ! (Picquier Jeunesse)

Suzuki Noritake – Qui l’eût cru ! (Picquier Jeunesse)

Vous est-il déjà arrivé, fatigué de votre carcasse, de vous imaginer plus heureux en baleine, en girafe, en oiseau ? Sans doute. Mais si ces animaux eux aussi pestaient contre leurs limites corporelles ? S’ils se prenaient à rêver d’être dans une autre peau ? C’est l’aventure que nous propose Suzuki Noritake, passant en revue différents animaux à travers ces particularismes qui font rêver et ces failles qui donnent envie parfois d’être quelqu’un d’autre.

Un petit garçon rêve à sa fenêtre. Qu’aperçoit-on dans la pénombre, comme dissimulé, en bas de page ? Un rhinocéros à vélo rentrant chez lui. A la façon d’une confession de téléréalité et enfoncé dans son fauteuil qui ploie sous l’effort, celui-ci nous explique ensuite que ce n’est pas si bien que ça d’être lui. Il préfèrerait d’ailleurs être un lapin.

La suite est à l’avenant et suit un peu la structure du conte de randonnée. Nous récoltons les déclarations de chacun, jusqu’à celle du lion qui ferme la boucle : il aimerait tant être un petit garçon…

La banlieue pavillonnaire banale en front de mer qui sert de décor à notre histoire est peuplée en cachette de tous les animaux du monde. Cette cité s’anime pour clore l’album, sur une double-page où chaque animal découvert au fil du livre se dissimule dans la pénombre de plus en plus épaisse du soir couchant. Nos personnages dépassent des cheminées, sortent du terrain de jeu, tranquillement ou au pas de course, se font un barbecue, recomposant ainsi la géographie de cette ville rêvée.

L’illustrateur, visiblement réjoui de ce jeu d’observation le poursuit, nous invitant sur la dernière page à revisiter l’album et à retrouver des invités surprise cachés ici ou là.

Le talent de Suzuki Noritake se déploie à travers ce jeu rieur, cette rêverie au paysage peuplé d’animaux anthropomorphes, à l’expressivité étonnante et aux soucis étranges – loin de ceux qu’on leur prête d’habitude mais si proches des nôtres.

L’illustration pratique un réalisme décalé et drolatique : le lion se fait taper dessus à coup de louche par la lionne dans un square pour enfant ; Les zèbres dissimulés dans le feuillage ont des allures de quater-back, avec leurs dégaines chaloupées de sportifs pro’… même s’ils courent surtout pour prendre la fuite… On adore le caleçon en peau de léopard du lion, rappel du tablier tigré de la Lionne.

Le comique réside souvent dans l’expressivité incongrue des visages animaliers : en prise avec mille tracas, ils nous prennent à part, les traits un peu tordus par l’expression de leurs plaintes. Le travail personnel de l’illustrateur donne figure originale aux animaux, loin de l’exactitude froide de la planche d’anatomie et s’opposant aux gentilles représentations européennes – dans la lignée d’un Béatrix Potter (qu’on aime beaucoup par ailleurs, ne nous méprenons pas), donnant plus de caractère, de personnalité à ses personnages.

Le choix précis de la tombée du jour, cette heure un brin mélancolique et propice à la lecture d’histoires, permet de déployer une palette chatoyante, où les coups de pinceaux se font discrets, sinon pour signifier le relief.

Suzuki Noritake élabore de véritables tableaux classiques à l’acrylique dirait-on. Le portrait du lapin pourrait presque être victorien : visage de profil, œil en biais sur fond uni et relief appuyé du pelage. Le feuillage, ici et là, est peint avec une naïveté délicate qui rappelle celle du Douanier Rousseau, voire même le procédé de livres d’heures du moyen-âge français, où des touches de peintures dorées figurent l’ensoleillement d’un arbre.

Alors… n’hésitez pas à partager cette histoire de rêverie d’avant sommeil, de lent décrochage des rythmes diurnes, REELLEMENT… entre chien et loup. (A.D.)

Takabatake Nao – La fête à la Grenouille (Piquier Jeunesse)

Takabatake Nao – La fête à la Grenouille (Piquier Jeunesse)

Si je vous parle peinture japonaise, vous pensez sublime paysage où le blanc évoque l’espace, la profondeur, où le noir esquisse des contours subtils, des formes menues, lointaines… Rien de tout cela chez Takabatake Nao dont l’humour, les personnages rappellent davantage l’outrance théâtrale du kabuki dans son versant le plus animiste, tel qu’on pouvait le voir dans l’un des Rêves de Kurosawa, celui de la fête des renards. Elle exploite une dynamique tout à la fois terrienne, concrète et fantasque, excentrique.

Quel parti pris malicieux que celui d’adopter un point de vue inversé de la logique humaine. Pourtant, c’est une évidence : personne n’aime la pluie sauf les grenouilles. Notre personnage principal en est une, pour qui la moindre dépression atmosphérique annoncée à la météo est synonyme de fête.

Il pleut ! Belle occasion pour sortir en ville et se poser dans un parc. Le lecteur ira de surprise en surprise dans cet univers à l’envers de ceux qui aiment le soleil, en compagnie de cette grenouille anthropomorphe qui vit en appartement, aime les hamburgers et s’est bricolé un parapluie particulier.

L’illustration a quelque chose d’étonnant dans son énergie étincelante, à mille lieues des idées toutes faites qui persistent sur la sagesse d’un art réduit à la tradition de l’estampe : pour commencer, Takabataké a adopté les perspectives européennes – héritage de la Renaissance italienne. Certes, il n’est pas le seul depuis l’ouverture du Japon sur le monde, au milieu du XIXème siècle. Mais ici la perspective est chahutée, distordue : les rues s’éloignent bizarrement, les personnages, humains ou animaux sont un peu penchés, inclinés comme dans un livre pop-up à moitié ouvert. Takabataké Nao, comme d’autres confrères contemporains héritiers de la riche culture bibliophilique enfantine de l’immédiate après-guerre (et fils lui-même d’un illustrateur pour enfants japonais) préfère l’acrylique au travail sur Photoshop ; il goûte le travail de cette peinture vive, aux couleurs éclatantes, matières épaisses, un peu pâteuse qu’il lisse mais qu’il fait déborder pour ne jamais être trop propre, à l’image de la boue que produit la pluie et qu’on retrouve collée aux bottes. Ici, dans ce monde urbain, perturbé, de traviole, l’eau ne lave pas : elle n’est pas synonyme de purification mais de dégradation. Dans l’appartement de la grenouille, mal isolé, elle dégouline et fait des tâches, entre deux bassines déposées là pour recueillir les gouttes. La grenouille, tout sourire s’y sent pourtant comme un poisson dans l’eau.

A grands traits blancs, l’ondée zèbre la page. Les passants sont gênés, font la grimace – pas la grenouille ! Ses affaires flottent ou coulent dans le parc tant l’averse est torrentielle. On se surprend à être inquiet pour cette grenouille. Hilare, elle se prélasse dans une chaise longue et sous l’eau qui monte, quittant son tee-shirt comme un naturiste ! Ne va-t-elle pas perdre ses affaires, les abîmer ? Que nenni. L’eau se retire sans trop de dégâts. Nous retrouvons, dans un joli jeu de comparaison avant-après, une même vue, un même cadrage sur deux doubles pages avec et sans eau, les affaires de la grenouille là où elle les avait laissées : une bicyclette tombée, un panier de pique-nique endommagé.

Takabataké applique sa matière d’un geste vif qui donne du mouvement ainsi qu’un aspect inachevé. Il lance de grands coups de pinceau mal léchés, laisse la trace du travail sur les ombres, les mises en relief par longs traits fins. Et sa grenouille n’est pas une planche anatomique de batracien, c’est une grenouille identifiable mais stylisée et comique.

L’auteur ironise-t-il sur le besoin d’adhésion japonais à une norme sociale pesante ? Ou préfère-t-il rire et montrer l’intérêt de ce qui aurait pu être si douloureux : se sentir perçu différent ? On peut se demander si cette adaptation comique à des phénomènes climatiques considérés comme gênants, ne trahit pas la volonté philosophique de survivre au pire. Bien loin de l’averse anodine mais récurrente de notre histoire, l’auteur se réfère peut-être à des épisodes plus dramatiques de l’histoire climatique récente du Japon, tel le dernier tsunami, ce phénomène menaçant toujours l’avenir de l’archipel.

Quoi qu’il en soit, chaussez vos bottes et venez patauger avec délices dans cet univers urbano-aquatique. (A.D.)

Anne Laval – Le Nombril du monde (Le Rouergue)

Le jour de son anniversaire, Nina a offert à Victor les coordonnées d’un territoire inconnu.

L’inconnu, tel est le point de départ de Le Nombril du monde, tout comme celui de son héros, le cartographe Victor, partant du jour au lendemain vers un pays qui n’existe sur aucune carte… le pays où l’on n’arrive jamais ? Ce lieu procure d’emblée le vertige entre le fantasme de la terre vierge de l’homme et la prétention d’être le premier à y mettre le pied. Explorateur ou conquérant. Commence un long périple où les personnages supposés réels font alors suivre graduellement les sillons du rêve, un endroit où s’élèvent des plantes gigantesques où l’homme et son chien paraissent minuscules. Les couleurs s’épanouissent en paysages d’illusions, les forêts des songes, composées de formes souvent indéfinies, presque abstraites. Anne Laval esquisse un univers qui ne précise jamais le fantastique, n’optant jamais franchement pour le figuratif, porté par la liberté kaléidoscopique de l’hallucination.

Les raies géantes du Bengale peuvent vous manger, les poissons sont des oiseaux, et la mer se volatilise d’un jour à l’autre. « Il faut que je me mette au travail » dit Victor, mais le plus beau travail de Victor est sans doute mental. La description de l’expédition prend la forme la plus concise possible : celle d’un journal de bord. Superbe idée, Anne Laval met entre les mains de son héros tous les ustensiles caractéristiques de l’étude scientifique pour observer… l’inobservable. L’explorateur essaie d’étudier de manière absurde les matières mouvantes, évanescentes, de toucher et de mesurer l’immesurable, l’impalpable, de scruter l’invisible. Le Nombril du monde fait chavirer le lecteur par-dessus bord : et si rien n’était arrivé, et si tout ce voyage n’avait existé que par la seule action de fermer les yeux ?

Le Nombril du monde plonge dans un bain de couleurs entremêlées et contrastées, agencées comme des mosaïques qui rappellent l’univers de Lorenzo Mattotti. Elles ne laissent plus d’espace au vide, au blanc, saturant l’espace. Les barques volent, les poissons géants gisent sur le sol, entourés de petits personnages stylisés. Plus on avance, plus le tangible et les contours disparaissent, vers un royaume cotonneux, voyage dans une mer ouatée et polychrome.

J’ai tangué comme un navire dans la tempête. Comme si la mer avait retrouvé sa place ; maintenant je suis perdu.

A l’instar des dessins, les mots s’échappent vers la poésie, le rêve, la question. C’est ce qui rend ce livre si précieux dans sa manière de raconter une histoire qui finit par fuir l’histoire, préférant le flux des chimères et la perte des repères. Peut-être faut-il savoir s’arrêter, ne pas forcément chercher l’ailleurs dans les distances.

C’est fou tout ce qui apparaît quand on prend le temps de regarder.

Les plus beaux voyages sont ceux qui se font à l’intérieur de soi. Ils se font également à l’intérieur des livres. (O.R.)

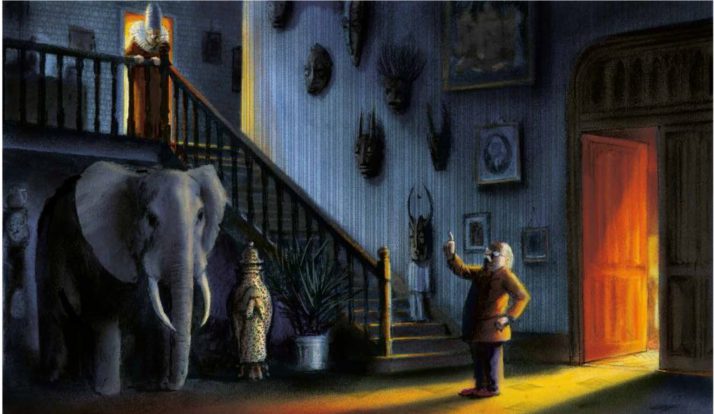

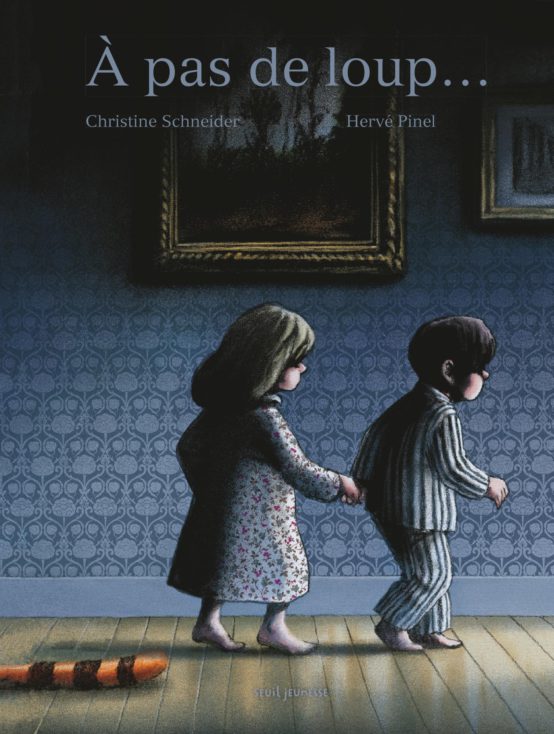

Christine Schneider et Hervé Pinel – À pas de loup… (Seuil)

Christine Schneider et Hervé Pinel – À pas de loup… (Seuil)

Dans les thèmes du coucher et de la peur du noir se nichent très souvent les clichés les plus mièvres de la représentation maternelle dorlotant ses enfants. Mais pas ici. C’est avec une joie non dissimulée que l’on se laisse transporter par À pas de loup…, Christine Schneider et Hervé Pinel préférant à l’inventaire des archétypes une déambulation onirique au mystère envoûtant. Deux enfants qui devraient être au lit explorent maladroitement les couloirs de la maison de leurs grands-parents, tandis que ce malicieux couple accuse les animaux d’être la cause de ce bruit d’objets qui tombent ou des pas qui craquent. « C’est donc toi, vilain coco qui a renversé le chandelier. Allez ! Au lit ! C’est l’heure du dodo ! » En effet, au détour de leur périple les enfants croisent tout un bestiaire exotique : perroquet, tigre, singe, serpent et pourquoi pas un éléphant ! Empaillés ? Qui sait ? Le lecteur ne peut s’empêcher de préférer croire à la douceur du rêve et que ces créatures s’animent sitôt le soleil couché pour revenir sagement à leur place au petit matin. Dans ce décor tout est possible. A la manière d’une demeure gothique, l’obscurité est reine, à notre regard et à celui des enfants de s’habituer… Ils glissent le long des murs tapissés de velours aux motifs baroques. Les vieux portraits au mur inspirent fascination et anxiété, comme dans le manoir du Bal des Vampires. Ils sonnent également comme une invitation aux fantasmes des contrées lointaines à la Kipling, laissant supposer des grands-parents voyageurs ou antiquaires. Maharadjahs encadrés, masques africains, bustes silencieux, vieux chandeliers vacillants… Et dans la pièce où le grand père lit un livre ancien sur les animaux d’Afrique, tout n’est que surcharge d’apparats, vieux objets de porcelaines… Pinel joue habilement des effets de peur en appliquant des cadrages et points de vue presque cinématographiques : les deux enfants vus de dos, comme épiés, avancent avec au fond le trou noir de l’inconnu : le visage de la nuit. En cette lumière de contes mystérieux aux dominantes bleutées viennent se jeter des lueurs oranges réconfortantes, des ombres claires qui illuminent à demi la pièce quand les adultes entrouvrent la porte. Ce vieux couple ressemble lui-même à des êtres d’un autre temps, comme ce merveilleux grand-père à moustache dans sa vieille robe de chambre tout droit venue du XIXe siècle. Hervé Pinel choisit l’aquarelle, avec comme support d’origine un papier vergé qui donne une chaleur remarquable à l’ensemble. Le rendu du clair-obscur renvoie à Rembrandt et à son philosophe au fond de son antre, dans les moments les plus orangés. Utilisé de manière ponctuelle, le numérique tapisse les murs de papiers peints et intensifie les ombres. Le grain, le flou se font quasiment tactiles. Le jeu de contrastes est encore plus saisissant lorsque le texte vient l’exprimer poétiquement tel ces « nuages de lait sur une nuit étoilée ». Pinel plonge son esthétique dans ces nuits sans lumière qui rendent les contours incertains au point de chercher des traces de lune pour capter les objets, cette pénombre qui fait travailler l’imagination et réinventer le réel. On imagine clairement à quoi ressemble cette maison en plein jour, mais à cette heure, tout est mystérieux, fantastique. Le graphisme du diffus qui feint d’être réaliste – en particulier sur les visages presque photographiques des enfants – pour mieux jeter un voile de brouillard rappelle la méthode du génial Chris Von Allburg.

Dans cette joie de la double interprétation, le fantastique du rêve ne disparaît jamais tout à fait et, lorsqu’on le croit assoupi, continue à épier le réel. À pas de loup… procure le plaisir du moment au coin du feu, où éclairé à la chandelle, le désir que cette maison existe. Si seulement nous pouvions nous y balader en secret, plus longuement avec ses fantômes et ses vieilles choses odorantes. Plus que raconter une histoire, Christine Schneider et Hervé Pinel ouvrent ici une porte… (O.R.)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).