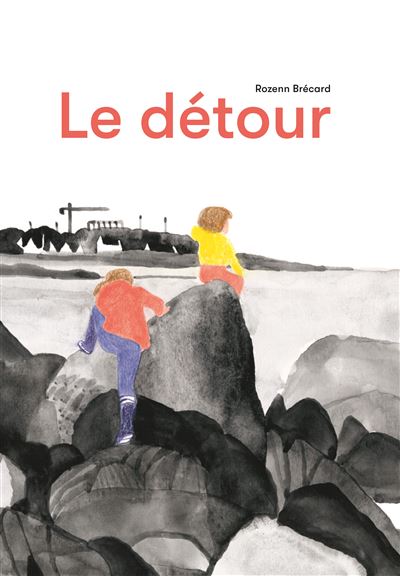

Rozenn Brécard – Le détour (La partie)

Rozenn Brécard – Le détour (La partie)

Gouache ou peut-être encre aquarelle, Le détour est le récit trempé d’eau d’une promenade impromptue. La dynamique de l’histoire est très simple, elle alterne les courts dialogues avec de la narration visuelle. Les mots et les couleurs, ou plus précisément les valeurs, se prolongent constamment l’un dans l’autre.

Une adolescente et son petit frère manquent leur bus matinal. Ils ont le temps de l’apercevoir à l’arrêt, tous feux allumés dans la presque nuit, avant qu’il ne démarre et disparaisse. C’est le point du jour, il fait frais, un frais maritime. Petit à petit, en même temps que le ton fâché de la sœur monte, se déploie un paysage en bord de mer rempli d’ombre et de mystère. Le bleu de la nuit est profond, mais le soleil montre déjà ses rougeoiements au loin. La jeune fille marche vite, le garçon peine à la suivre. La gouache qui les montre l’un derrière l’autre met l’accent sur le ciel répandu dans l’eau. Ou encore sur le lampadaire lunaire plongé dans l’océan, par son ombre portée. Rozenn Brécard dans cette planche met l’accent sur les rouges noyés de bleu. Le dessin et la couleur sont si subtilement organisés qu’on se met à marcher soi-même derrière les deux écoliers.

On s’aperçoit vite qu’ils ont une personnalité bien trempée. La jeune fille est une meneuse, parce que son rôle d’aînée le lui permet. Elle abuse un peu de son avance, mais montre petit à petit son attention pour son petit frère. Lui ne cesse de s’enhardir, et c’est peut-être grâce à cette grande sœur qui paraît si sûre.

Evidemment, on se dit que la situation racontée a été vécue, pour sembler si précisément juste. On se dit aussi que le bord de l’océan doit être un lieu familier à Rozenn Brécard, qu’elle y a probablement grandi pour si bien en rendre les tonalités, avec une subtilité très personnelle.

Chez Brecht Evens, la fin de nuit aurait été cernée d’encoignures opaques. Ici, elle est étale, son outremer enveloppe tout d’une largeur de pinceau détrempé. C’est peut-être pourquoi la narration sur fond blanc est si déconcertante. Pourquoi cette trouée dans l’obscurité, tout à coup ? Elle y est comme un hiatus. Et puis on replonge dans le bleu sans ne rien perdre de l’oranger du lever de soleil qui grignote de plus en plus l’espace. Chez Jean Mallard, on aurait eu des aplats sombres et denses rehaussés de couleurs stridentes. Ici, non. Rozenn Brécard peint déjà ses « fonds », en laissant apparaître ici et là la culotte du papier. Avec une seule couleur elle obtient des variantes très subtiles. Elle ajoute ensuite à son décor, par-dessus lui, la végétation, les maisons, les bateaux, les personnages… Elle prend le parti d’une économie de moyens qui est spectaculaire. Les dialogues écrits au crayon de papier sont comme du texte entendu, les mots semblent surgir dans l’instant du moment vécu. Leur rythme et leur justesse sont associés à la justesse du dessin des corps des personnages, à leur juvénile spontanéité.

Le détour est une expérience graphique et picturale inattendue. On sort ici des sentiers familiers de la bande dessinée et du roman graphique pour aborder un territoire peu emprunté. Celui d’une narration libre et inspirée. La dernière fois que j’avais ressenti cette fraîcheur d’intention, c’était avec le travail d’artistes de chez Fremok, comme Dominique Goblet ou Vincent Fortemps, pour ne citer qu’eux. Là où le désir d’expérimentation a la force créative et les moyens de se déployer, il y aura toujours des lecteurs passionnés. (PV)

Joanna Concejo – Monsieur Personne (Editions Format)

Joanna Concejo – Monsieur Personne (Editions Format)

Dans ce magnifique album publié à l’origine en 2008 aux éditions Milan, l’illustratrice polonaise Joanna Concejo (voir l’article frémissant et palpitant que lui a consacré Pierre Vax ici-même) élabore un portrait de solitude urbaine – celle qu’abritent des grands ensembles – qui nie l’individu, l’enferme dans l’anonymat, le pousse à disparaître, le rendant littéralement invisible. Elle manie la métaphore visuelle et verbale sur les sentiers de la poésie et du rêve. C’est une vie grise que celle de Monsieur Personne – au non-nom si bien nommé – seul dans son appartement. Etre personne, c’est être tout le monde, inexistant aux yeux des autres, ou pointé du doigt pour sa différence. Le « quartier comme tant d’autres, ou les chiens et les immeubles se ressemblent » ; le quartier « où il est facile de ne pas dire bonjour à son voisin », le quartier « où d’ordinaire le ciel est de la couleur du béton ». S’il renvoie à toutes les banlieues du monde, il se pare de manière frappante des teintes mornes des ex-états de dictature communiste tels qu’on a pu les percevoir dans le Décalogue de Kieslowski. Concejo, grâce à son jeu sur la disproportion, dessine des espaces où dans le désert du lieu se mire le désert du coeur. Un bus qui traverse la nuit, des immeubles devenus minuscules vus de haut. Elle introduit vite de la divagation à son architecture dès qu’elle s’attache à l’individuel. Monsieur Personne dans son appartement laisse libre court à son imagination, qui se matérialise sous nos yeux. Les papiers à fleurs unicolores – motif régulier de page en page – semblent prendre vie, les nuages émergent dans les tasses de café prenant à la lettre l’expression « nuage de lait ». Un artichaut qui fleurit dans une assiette, une plante qui pousse dans un tiroir…. Concejo libère des dessins hallucinatoires grisants qui traduisent l’écume des jours. Splendide figure allégorique de solitude, la baignoire se confond à la tâche quotidienne de la vaisselle et l’homme n’a plus comme compagnon de dialogue que l’objet à animer : voguent les assiettes et les fourchettes, des doubles de ces petits bateaux que les enfants aiment à regarder flotter. La fenêtre constitue également l’élément clé, poste d’observation idéal de l’homme seul, qui rappelle celle du Trelkovsky du Locataire de Polanski. Le fauteuil paraît démesurément grand, amplifiant la sensation d’ennui, d’absence de compagnie. Peu à peu Monsieur Personne laisse entrevoir le magicien derrière le solitaire, celui qui enchante secrètement la vie quotidienne de ceux qui l’ignorent. Le fantastique dessin de Concejo affectionne les décadrages, les arrière-plans mentaux, le contraste au sein d’un seul dessin entre l’infiniment grand d’une main posée sur une table et l’infiniment petit des immeubles derrière, comme pour signifier combien la force individuelle est à même de transformer les volumes, de réduire la monotonie urbaine, d’en éloigner l’atmosphère dépressive. La quintessence de l’art de Concejo transparaît dans cette représentation d’une foule menaçante, ces grosses têtes placées sur des petits corps disgracieux – qui contiennent pourtant aussi leur beauté. Ses personnages dessinés pêle-mêle presque les uns sur les autres composent quasiment la population comme une liste. Grâce à ce graphisme si particulier et précieux, la dessinatrice possède le secret de faire passer le réel dans le fantasme, et d’approcher leurs vérités, parfois pas très loin du cauchemar. (OR)

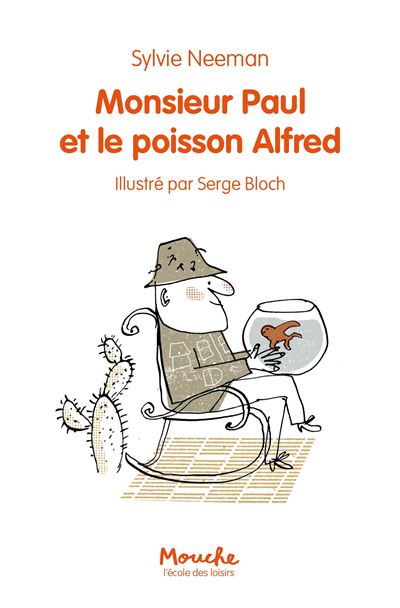

Sylvie Neeman / Serge Bloch – Monsieur Paul et le poisson Alfred – (Ecole des Loisirs, col. « Mouche »)

Sylvie Neeman / Serge Bloch – Monsieur Paul et le poisson Alfred – (Ecole des Loisirs, col. « Mouche »)

Ce texte qui raconte l’histoire d’un pêcheur amoureux de l’idée de la pêche est une surprise.

Monsieur Paul a installé son magasin de pêche au bout d’une presque route, dans un lieu où il n’y a pas d’eau. Il est seul, peu enclin aux amabilités de convenance, mais grand spécialiste de tout ce qui tourne autour de la pêche. L’hameçon est son dada. Il en connaît toutes les déclinaisons. Quant au leurre, il est son cheval de bataille le plus pointu. Pour tout dire, on le soupçonne même de fabriquer tous ceux qu’il vend.

Le choix des mots et des formulations de Sylvie Neeman est une pêche miraculeuse. Il y a du jeu partout, et tout crée de l’image et de la réflexion. Elle plonge le lecteur dans le bain de l’écriture, dans le mouvement de sa lecture, en lui faisant quelques confidences à l’oreille :

J’aime bien le mot besace. Ca fait

longtemps que j’avais envie d’écrire

quelque chose où le mot besace

pourrait apparaître.

Bref.

La réception du colis par la Poste donne à penser. Un homme installé dans un lieu où la pêche est impossible, qui aime par-dessus tout l’idée de la pêche ; qui un jour reçoit d’une personne aimée un poisson vivant en cadeau, qu’il va chérir comme un trésor… n’est-on pas, là, sur les berges du fantasme sublimé ? Et de l’émerveillement du presque rien qui comble comme du presque tout ? Serge Bloch a trouvé avec ce texte chaussure à son pied. Son minimaliste singulier est un trésor d’inventivité, comme à son habitude. Sa ligne souple rencontre sans fin le motif d’un texte comme une chaussure rencontre son pied.

Sylvie Neeman nous offre ici un texte aussi littéraire et philosophique, que poétique. Sa richesse malicieuse est un océan d’exploration. A peine embarque-t-on qu’on se voit aux côtés de Monsieur Paul, pêchant tout le jour mille poissons scintillants, sans canne à pêche ni mouche, jouissant de la vie pure. (PV)

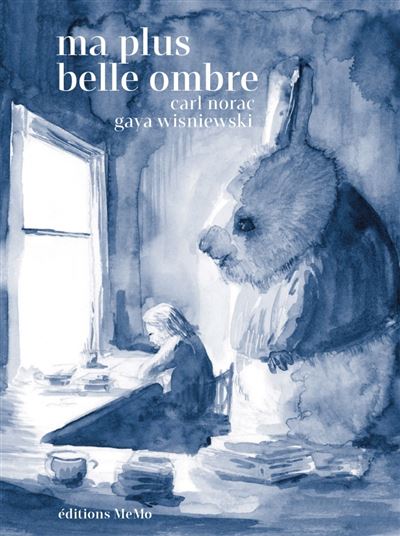

Carl Norac, Gaya Wisniewski – Ma plus belle ombre (Editions MeMo)

Carl Norac, Gaya Wisniewski – Ma plus belle ombre (Editions MeMo)

Un livre tout en bleu d’aquarelle. Gaya Wisniewski en s’associant à Carl Norac pour le texte, semble avoir retrouvé le meilleur de son inspiration, celle de Mon Bison. Non pas qu’on ait cessé d’apprécier Gaya, l’’une des jeunes illustratrices les plus passionnantes de sa génération, mais que la routine guettait un peu son univers rêveur animalier. Pourtant la richesse picturale n’est pas ce qui lui manque, comme en témoigne son passionnant Instagram que nous vous invitons à consulter (c’est bien simple, vous devriez aller voir de plus près bien des Instagram d’illustrateurs, véritable espace d’expression, loin des politiques éditoriales). Vous trouverez chez Gaya Wisniewski (tant pis si nous sommes dans la rubrique jeunesse) de formidables croquis érotiques, ses « câlins » dont nous espérons qu’ils intéresseront un éditeur n’ayant pas peur de se déshabiller un peu. Mais revenons à nos lapins. Comme dans Mon bison, le possessif du titre trahit le sentiment autobiographique, paradoxe pour une co-création ? Norac et elle se sont visiblement tellement bien entendus que Ma plus belle ombre résonne comme le fruit d’une vraie symbiose où le lapin figure à la fois l’inspiration et l’imagination, un lapin qui vient visiter la narratrice ; se tenir derrière elle pour l’envahir de poésie et d’ombres.

Il s’assied derrière. Oui, un lapin géant. Je ne sais pas d’où il vient, comment il est entré, pourquoi il reste là.

Et le lapin de l’accompagner dans son travail d’écriture et de déambuler avec elle dans ses promenades, nuit et jour, et de lui offrir ses doux moments de folie, d’excentricité, de retour à l’enfance. Vous vous souvenez peut-être d’Harvey, le lapin géant, ami imaginaire de James Stewart dans le très étrange film éponyme ? Eh bien ce lapin-là serait susceptible de tenir compagnie à tous les auteurs, nourrissant leurs fantômes et leurs fantasmes. Avec ce lapin, tout peut être beauté.

Devant, il y a juste une vieille usine qui ne sert plus à rien. Il trouve cet endroit très beau. Pas moi, mais la beauté, ça ne se discute pas.

Tout est dit. En, effet la beauté ne se discute pas et la page d’après, s’élève dans le brouillard une usine aussi spectrale qu’un château gothique. Tout est possible lorsque le lapin s’exclame « chiche », non ? Il n’est plus permis d’en douter,

Néanmoins tout n’est pas toujours rose et il faut accepter les phases taciturnes. La mélancolie bleue fait partie de la balade de la vie. Car nous ne nous leurrons pas sur l’optimisme béat de la littérature jeunesse, une lumière permanente : la beauté tient aussi à se laisser gagner par la nuit et à dialoguer avec l’obscurité. Ma plus belle ombre est plongé dans une envoûtant crépuscule pas très loin de l’aube. Toute la singularité du travail de G.W apparaît dans ses formes aux contours indéfinis qui donnent toujours au cadre une tonalité brumeuse, clair obscure et onirique. Ma plus belle ombre en traduisant ses énigmatiques élans de l’inspiration par l’entremise du fantastique témoigne d’une liberté créatrice absolue et délivre un envoutant bleu rêve qu’on aimerait ressentir plus souvent. (OR)

Gijs van der Hammen et Hanneke Siemensma – Petit Loup qui sait tout (Albin Michel)

Gijs van der Hammen et Hanneke Siemensma – Petit Loup qui sait tout (Albin Michel)

Dans la vie, il y a ceux qui savent tout et ceux qui disent tout savoir. Il y a aussi ceux qui pensent tout savoir et ceux qui ne se posent pas la question. Enfin, Il y a ceux qui voudraient tout savoir et ceux qui savent beaucoup sans le savoir. Petit Loup qui sait tout fait partie de quelle catégorie ? On ne sait pas exactement alors on dit d’aucune ou de toutes, c’est moins risqué. Moins risqué car ne dit-on pas que celui qui dit ce qu’il sait dit aussi ce qu’il ignore ?

Pour réfléchir à cette question, on attrape un Petit Loup qui sait tout et on lui pose des questions. Aux réponses qu’il ne donne pas, on se dit : soit il ne sait pas et invente des échappatoires, soit c’est un grand homme sage qui sait mais n’a pas le temps de répondre à ses amis. Là on réplique : oui, mais un sage qui n’a pas de temps pour ses amis est-il vraiment un sage savant, s’il ignore que l’amitié a besoin d’attention pour exister ?

Pour argumenter sa pensée, on prend de la couleur, des feuilles, une petite presse, un crayon gras, et on construit la nuit du savoir et la lumière de l’ignorance (ou le contraire). On rassemble tout son savoir-faire en création pour illustrer un chemin. Hanneke Siemensma le fait avec beaucoup de finesse et de sensibilité. Ses noirs ont la légèreté végétale des plantes bien arrosées. Ils semblent frottés à la pierre, et froufrouter dans la lumière. Ses couleurs ont la modestie des tapisseries anciennes. Elle s’empare du texte néerlandais (traduit en français par Emmanuelle Tardif) pour n’en représenter que l’essentiel : sa poésie.

En passant, on pourrait se dire que Petit Loup qui sait tout, c’est le banc de l’école revisité. Ce sont les réseaux sociaux et wikipedia pointés d’un doigt orgueilleux devenu modeste. C’est le savoir transmis à l’œuvre d’une transmission. Mais il serait présomptueux d’être si catégorique et tranché, car au fond, la question en soulève mille autres. Le plus intéressant serait donc de faire lire l’album à ses amis, et d’en parler ensemble. (PV)

Henrik Drescher – Pouce Eclaire ® (Editions Format)

Henrik Drescher – Pouce Eclaire ® (Editions Format)

Évoquer l’invasion des réseaux sociaux et des smartphones sans enfoncer des portes ouvertes est un défi audacieux que relève avec brio le célèbre artiste danois Henrik Drescher. Grâce à un humour visuel constant, un décalage symbolique drolatique qui puise sa force dans ses excentricités graphiques. Dans l’uchronie de l’auteur de Love the beastie, cette ville « pas très loin d’ici » n’est évidemment rien d’autre qu’une relecture de la nôtre. Tous les habitants de tous âges gardent greffés à leur main ce Pouce Eclaire ®. Notez bien le ®, car s’il témoigne d’une société où tout est labellisé, tout n’est que marque, il est également l’occasion pour l’illustrateur d’un élément graphique supplémentaire entre le signifiant et le signifié, entre la graphie et le dessin. Ce mini écran rétro éclairé de pouce Eclaire ® illumine tous les foyers en permanence, du lever au coucher ; il permet de communiquer et de se regarder sans avoir besoin de se rencontrer, d’admirer les chats sans avoir à les caresser – bah oui, gare aux allergies ! – de lire sans livre, bref de vivre sans vie : c’est bien de notre existence qu’il s’agit, devenue à 70 % virtuelle et hygiéniste sans danger – amplifiée par la Covid – puisque c’est connu, moins on se voit, plus on est seul et plus on est seul, plus on est protégé, sauf de soi-même. Comme le diable, avec Henrik Drescher, l’humour est dans les détails ; en témoigne le choix de sa couleur d’éclairage : vous pourrez vous amuser à trouver tous les éléments vert olive dans ses dessins, en plan d’ensemble ou en gros plan est partout qui fait changer de couleurs les visages, donnant à toutes les fenêtres la même teinte, cette sensation que toutes les existences sont désormais les mêmes. Jusqu’aux portraits de famille où tous les membres ont une tête verdâtre contaminée par cette étrange maladie : lorsqu’un objet n’est pas dans le décor, on ressent bien sa présence. Drescher traduit son inquiétude par la moquerie envers une société où tous les regards sont prisonniers d’un reflet sans chair qui éloigne les individus en donnant l’illusion de s’en rapprocher. Pouce Eclaire ® ne serait pas si efficace sans un graphisme typique héritier de l’école Peter Sis. Ces lignes, ces traits peu espacés qui échafaudent un quadrillage en guise de fond, ses tentations de labyrinthes renvoient à l’illustrateur praguois. Sa manière stylisée de croquer les personnages ou les animaux également, ainsi qu’une attirance pour le surréalisme d’Europe centrale. Il abandonne ici quelque peu ses visages monstrueux comme dessinés en un seul trait fin emmêlé jusqu’au chaos, à la Unica Zürn. Lorsqu’intervient l’étranger avec lequel le monde va changer, celui qui va apporter de vraies couleurs à ce monde gris-vert et le révolutionner, le convainquant grâce à son art de l’impasse dans laquelle il est entré, c’est une véritable revisite 3.0 du Magicien des couleurs d’Arnold Lobel à laquelle nous invite l’auteur, à l’aune de nos technologies étouffantes. Ce sorcier providentiel qui apporte l’espoir, c’est un peu Drescher l’illustratreur semant sa poésie envers et contre tous. Comme dans toute fable optimiste, ce nouveau départ sonne comme l’heure du changement salvateur. Un rêve que seule la création est à même de réaliser. N’est-ce ce pas justement pour s’évader du réel que l’on ouvre un livre, prêts à croire à ses chimères pendant cet instant éphémère ? (OR)

Hye-Eun KIM – Le crayon (CotCotCot éditions)

Hye-Eun KIM – Le crayon (CotCotCot éditions)

Voilà une couverture qui nous rappelle quelque chose… La Petite femme de Sophie Caironi, publié chez le même éditeur il y a quelques mois. C’est un plaisir de l’avoir presque sous les yeux. Le travail au crayon est une technique très actuelle, amorcée en jeunesse il y a une douzaine d’années par des artistes comme Mélanie Rutten chez Memo ou Concejo chez Notari. Depuis, les couleurs de l’outil sont devenues plus éclatantes et sa palette plus étendue. Avec Le crayon, on poursuit l’exploration. La mine graphite est ajoutée à la couleur, et permet des harmonies en demi-teintes, et des fondus parfois picturaux. Mais d’invention de composition et d’organisation, point. Côté visuel, avec Hye-Eun KIM on est dans le facial linéaire le plus sage, bien tiré à la règle. Côté sens et interprétation, on est dans la resucée du cliché. Du côté du récit, point de texte. On est directement plongé dans la réalité documentaire, l’œil qui voit est donc un œil qui sait (tout). L’argument est que le crayon participe à la déforestation… parce qu’il y a des illustrateurs qui dessinent et des lecteurs qui lisent. Lecteur passivement complice, honte à toi ! Bref, on coupe les arbres, et même que le camion qui transporte les troncs est coupable de polluer par son essence. Et là nous est montrée une déforestation en cours. Un peu comme si on revisitait Une forêt, de Marc Martin. Sauf que l’argument du crayon dévastateur n’est pas tout à fait honnête, et même qu’il est singulièrement hypocrite. Car on sait (mais on en parle si peu) que de nombreuses forêts en France et en Europe, qui servent l’économie du papier et de l’ameublement – et du crayon – sont gérées de manière écologique et durable. C’est à dire que seuls les arbres matures sont coupés, et qu’ils sont remplacés par des arbres replantés. Que ces forêts jouissent de nombreux soins et de nombreux savoir-faire.

Pour sortir un peu du discours culpabilisateur actuel, et tellement opportun à emprunter : à quand un album jeunesse qui rende hommage aux efforts réels et prometteurs d’hommes ô combien responsables ? A quand un peu d’encouragement, de visibilité et de reconnaissance pour ce qui est à l’œuvre dans la réparation ? (PV)

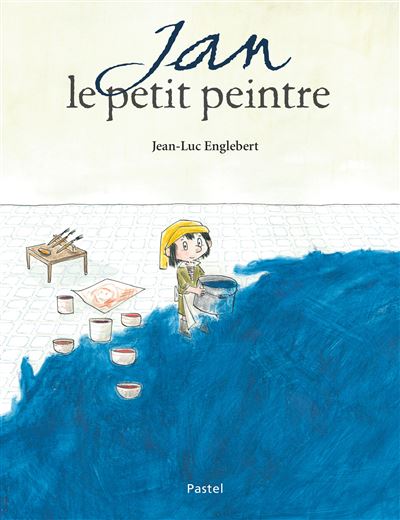

Jean-Luc Englebert – Jan le petit peintre (Pastel – Ecole des Loisirs)

Jean-Luc Englebert – Jan le petit peintre (Pastel – Ecole des Loisirs)

A l’époque où la peinture était le seul moyen de « photographier » un visage, un paysage, une nature morte, le travail du peintre et de ses apprentis jouissait d’un grand prestige. N’était pas peintre qui voulait, était peintre qui pouvait. C’était non seulement une question de talent, mais aussi de milieu culturel et de famille. Sans oublier l’importance de la situation géographique. Ce petit livre nous donne un petit aperçu de ce que fut la profession de peintre, avec tout ce qu’elle impliquait de savoir-faire, d’expérimentation, de bonne volonté et de bonne fortune.

Le personnage Jan est peut-être ici la version enfant du grand peintre pour qui il travaille (Jean-Luc Englebert s’est bien amusé), le futur Jan van Eyck. C’est un très grand artiste né au Moyen âge, à la fin du XIVe siècle aux Pays-Bas. Pour le représenter lui et l’atelier où il travaille, l’auteur utilise sa technique habituelle, le dessin aquarellé. C’est une technique qu’il emploie avec beaucoup de sobriété, ses couleurs sont loin d’être vives, ses décors sont loin d’être pleins et structurés. Suggérer lui suffit, il dessine simplement, met l’accent sur l’expression du regard et voilà. Pas de rivalité possible avec le métier de peintre, et encore moins avec son héros, dont il raconte un petit bout d’histoire. La réalité est mise à distance, et même que sa narration est facétieuse. En effet, pour les Epoux Arnolfini, Englebert déforme la réalité du célèbre tableau arrivé intact jusqu’à nous : la robe de l’épouse est verte, et non bleue. Mais il fallait trouver une bonne aubaine pour dire que le bleu était une couleur rare et précieuse, en particulier le bleu extrait de la pierre Lapis Lazuli.

Devant l’économie de moyens choisie pour évoquer l’éclat des couleurs de la peinture à l’huile, on s’étonne, et puis on s’habitue. Ce parti pris compensé par des arrangements ludiques ne peut que souligner l’effacement du dessinateur au profit de son histoire et de ses personnages. Un petit album modeste, et une jolie mise en lumière d’un métier d’art. (PV)

Oliver Tallec – Le roi et rien (Pastel -Ecole des loisirs)

Oliver Tallec – Le roi et rien (Pastel -Ecole des loisirs)

Rouge, grand, cartonné, l’écrin idéal pour garder et regarder un roi sous tous les angles. Le nôtre, couronné de carton jaune, ne ressemble à personne. On pourrait dire qu’il n’a de roi que le nom qui le désigne, mais attention, soyons prudents, de là où je parle, on aime les rois autant qu’on les déteste. Le roi d’Olivier Tallec est un roi gâté, oui, mais qui on le comprend bien vite ne s’est pas laissé abîmer par toutes ses collections. Même qu’à mesure qu’on tourne les pages, on s’aperçoit vite qu’il en aurait plutôt « assez ». De cet assez qui fait chercher le dépouillement, la liberté du voyageur, afin d’expérimenter une nouvelle légèreté : n’avoir rien. Ce petit substantif qui l’air de rien en dit beaucoup sur la coupe pleine d’un roi. Roi, élu, chanceux qui jamais n’a eu besoin de se donner du mal pour tout posséder. Celui-là souhaite goûter les joies de la conquête, du désir. C’est cela, il souhaite éprouver ce qu’est le désir. Et intellectuellement, voici qui le travaille beaucoup.

Avec sa manière picturale très reconnaissable, vigoureuse, archi colorée, sans fioritures ni détours, Olivier Tallec nous présente un roi idéal. Un homme de pouvoir sensible et mesuré, réfléchi, pleinement conscient de ce qu’il peut attendre de la vie, pleinement conscient que la facilité est un handicap. Un roi agité, tourmenté qui gratte sa croûte pour peut-être essayer d’en gagner une – autre. Un album qui donne à penser. A chaque page on est à un doigt de saisir la clé de l’existence. Et là non plus ce n’est pas rien. (PV)

Et aussi…

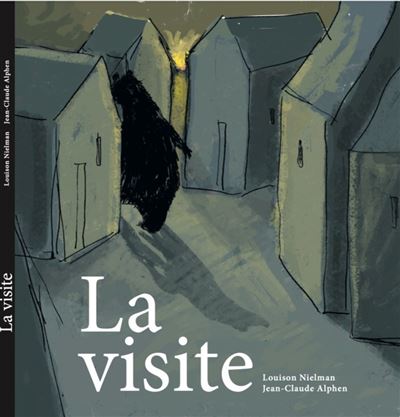

Louison Nielman, Jean-Claude Alphen – La visite (D²EUX)

Louison Nielman, Jean-Claude Alphen – La visite (D²EUX)

Avec un fusain et de la peinture grise (ou plus précisément un trait numérique faisant office de trait au fusain et une couleur faisant office de peinture acrylique ?), Jean-Claude Alphen donne sobrement naissance à l’ours joueur de Louison Nielman. Aussi grand que les maisons du village, l’ours se croit arrivé dans un lieu rempli de jeux. Les ombres portées sont longues, les gris diversement colorés. L’ours est si aimablement représenté qu’on n’a même pas peur de lui. Il peut bien ouvrir la maison par le toit, et déjeuner à la table de son hôte, rien n’y fait, on sourit sans réserve. L’utilisation de l’espace s’emploie à donner la mesure des représentations : aux côtés de l’ours, un fauteuil et même une cheminée paraissent plus que minuscules. La séparation des éléments dans un fond blanc accentue l’effet transitoire, accentue l’incarnation de « la visite ». La forêt est représentée tout aussi efficacement, les arbres s’érigent comme des vivants campés sur leurs jambes.

Avec cette histoire, un seul moment de jeu passé ensemble donnera l’occasion au personnage humain d’entrer dans la famille ours. C’est étrange et singulier et presque théâtral. C’est plus qu’une histoire d’amitié, c’est une histoire de famille où les anciens se mêlent à la jeunesse pour rajeunir un peu et faire vibrer ce qui ne prend jamais une ride : le cœur. (PV)

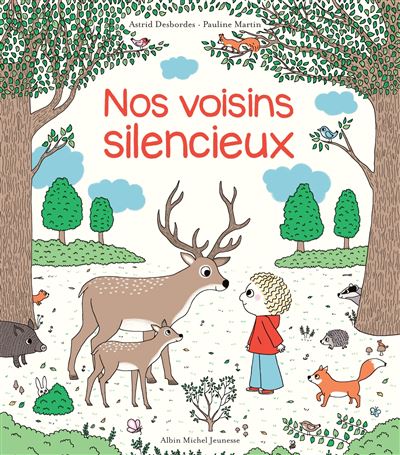

Astrid Desbordes, Pauline Martin – ARCHIBALD, nos voisins silencieux (Albin Michel Jeunesse)

Astrid Desbordes, Pauline Martin – ARCHIBALD, nos voisins silencieux (Albin Michel Jeunesse)

Archibald a des voisins, mais pas que des voisins humains… comme il a de la chance ! En sortant de chez lui il peut ainsi croiser Abel, Anouk ou Olga, jardinière ou comptable. Il peut aussi croiser la fourmi qui est sur le bois de la barrière, la guêpe qui ne va pas le piquer, le chat qui traverse la route sans regarder.

Ainsi, le monde est plein de diversité, partout. C’est fou !

C’est avec la maman d’Archibald qu’il fera toutes ces découvertes. Moi je pense que c’est un peu le contraire, qu’en fait c’est Archibald qui par sa grande curiosité, fait redécouvrir le monde à sa maman. Même que c’est grâce à lui qu’elle est aimable avec Abel, Anouk et Olga, et que c’est grâce à lui aussi que les guêpes ne la piquent pas quand elle est avec lui, parce que le temps qu’il prend pour écouter son mystérieux bourdonnement est un signe de paix. Mais ça, on ne peut pas trop le dire, que les enfants savent parfois mieux certaines choses que leurs parents : ça les vexerait. Alors on fait comme si (et c’est amusant aussi). Un petit album mignon et pacifique. (PV)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).