C’est l’été, quelque part au bord de la mer, sans doute la Méditerranée. Marius a 16 ans, peut-être 17, et il est logé chez Cedric, Alice et leurs parents, dans une villa secondaire et doucement ouatée par le soleil, afin de participer à un tournoi de tennis, comme Cédric, son modèle, son ami.

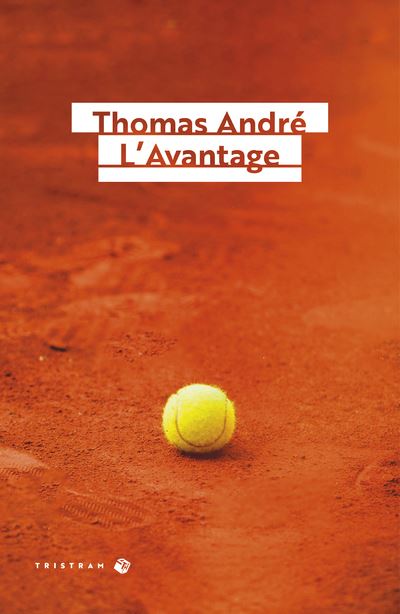

Dans ce moment suspendu, le temps se déroule étrangement, entre la tension incroyable et musculaire des moments de match, et le délassement estival, où de tensions tues (l’admiration pour Cédric) aux soirées avinées au son des grillons, de désir inassouvi pour Alice à la violence sourde de ne pas trouver sa place, Marius tâtonne, glissant lentement dans le vide qui creuse peu à peu le premier roman de Thomas André, L’avantage, tout juste paru en cette froide rentrée hivernale chez les impeccables Tristram, toujours aussi férocement avides de nouvelles propositions à la fois formelles et littéraires (on se souviendra ici de l’impressionnant livre de Celia Levi, « La Tannerie », point d’orgue de l’année écoulée).

Il faudra alors pour lui faire l’expérience de la solitude, et d’une forme d’isolement, pour espérer se confronter à l’autre et enfin exister. Ou s’en foutre.

- Epure et passe

On pourrait s’agacer, alors, à la lecture de ces quelques lignes de résumé, du potentiel irritant de ce portrait d’une jeunesse dorée et sportive, où tout le monde il est beau façon la Dentellière ou les films de Rohmer, mâtiné d’une préciosité BCBG et un peu dépressive à la Scott Fitzgerald.

Crainte balayée (ou presque) dès les puissantes premières phrases, propulsées en propositions brèves, sujet-verbe-complément, une virgule au maximum, balle de match, rebondissant sur l’attendu, se jouant par le rythme de la respiration et dévoilant son « jeu » dès son incipit, comme en passant :

« Je n’arrivais pas à exister. Il allait me prendre mon service encore une fois et plier le match en deux sets. Mais qu’est -ce que je pouvais faire, ça jouait trop vite pour moi.

[…] J’ai détourné le regard. Je m’en foutais de perdre, peut-être même que j’en avais envie. Le soir commencait à tomber. Il faisait toujours aussi chaud, mais les couleurs avaient perdu de leur superbe. La terre battue était fatiguée sous nos pieds, sèche et toute pâle. Elle ne collait même pas à nos semelles, elle se contentait de cramer sous le soleil. On aurait dit de la poussière. »

Cette tension quasi hallucinatoire de la phrase, cette précision qui rythmera tout le récit des matchs, ses phrases cahoteuses, essoufflées, rentrent immédiatement en contradiction littéraire avec l’étrange temps étiré qui semble prendre possession de la narration hors des cours (Marius lui-même d’ailleurs ne cessant de dire « je ne sais pas à quelle heure », « quelques heures plus tard », comme à la recherche d’une structure temporelle absente) .

C’est précisément dans ce hiatus entre temps suspendu et tendu, cette ligne de crête de la phrase, de l’été, de l’existence que se tient tout le récit de « L’avantage ».

- La phrase, avant tout, avantage.

« J’ai mis un sachet dans le fond de ma tasse, avant de verser l’eau chaude. Je me sentais fatigué, mais mon cerveau continuait de vrombir. Je me suis brûlé la langue en buvant la première gorgée et, en attendant que ca refroidisse, je me suis assis sur le bord de la piscine. Il y avait des petites bestioles qui flottaient à la surface. J’en aidé une à sortir, en la recueillant dans ma paume. Elle s’est secouée et s’est envolée. J’aurais bien aimé que la chouette se manifeste mais elle n’était toujours pas là. »

C’est que Thomas André évite avec grâce, dans ce beau roman d’échec, le risque de la complaisance facile pour son sujet en cultivant surtout et avant tout un travail du verbe, et du verbe juste, sans gras, à la façon de l’ombre d’Hemingway qui plane sur tout le récit.

Il y fait chaud, il y fait ivresse, il y fait agacement et scènes haikus et puissante (ces bords de piscine, ce camping, cette voiture dans le ravin et cette langueur sexuelle puissante), il y fait sueur, gestes décomposés et fatigue, dans une précision chirurgicale des sensations plutôt que des sentiments.

« Quand j’étais gamin, je n’arrêtais pas de perdre des matchs pourtant faciles sur le papier. Un jour, j’avais peut-être douze ans, mon coach m’a dit que j’étais une fiotte et j’avais commencé à pleurer, devant lui. »

L’analogie semble facile, elle est pourtant évidente : le Marius qui s’accroche au filet et croit qu’il ne peut progresser qu’en maitrisant ses coups, en les épurant de la violence qui l’habite est le Thomas André qui cherche son écrit. Le bon mot, le bon geste, surtout pas d’a peu près.

« Je n’arrivais pas à exister ». La « tension relâchée » qui habite le roman est celle de Marius, et sa lutte pour exister devient celle du récit : comment bien dire ? Jusqu’où dire ? Comment juger et jauger le rythme des passes de mots pour transmettre cette sensation ? Et surtout, surtout, surtout, comment ne pas « trop » dire ?

- Surface de réparation.

Il ne faudrait toutefois pas réduire sa proposition à un exercice de style, encore moins à une vision purement mécaniste du roman.

Il faut au contraire accepter de se couler dans l’expérience vaporeuse et précise de sa lecture -qui le rend ici si difficile à circonscrire avec aisance, et que les citations transmettent mal- pour saisir à quel point, dans son art de la litote, L’avantage se révèle peu à peu comme une œuvre puissante, à la fois nostalgique et violente, où la surface, si travaillée, si ‘évidente’ au regard, ce texte lisse et poli (dans les deux sens du terme) masque et révèle tout à la fois ce qui tente de se recouvrir pudiquement.

Pas étonnant alors qu’au climax du récit, Marius vive l’instant halluciné d’un dédoublement par sa propre ombre : il est et il n’est pas, il se double, se dédouble, se vide, comme le récit qui le porte et qui laissera le lecteur suspendu dans une dernière phrase belle comme une scène qui se vide.

Le plus important, au fond, dans le roman, n’est pas ce qu’il a raconté, mais ce qu’il a trahi : la violence sous-jacente à l’adolescence, les comparaisons avec les autres, le sentiment de solitude, la confrontation avec l’altérité, qu’elle soit sportive ou amoureuse.

Livre sur la vanité de l’existence, livre nostalgique sur un été qui semble déjà centenaire à mesure qu’il se déroule, livre sur l’adolescence, ses tourments et la noirceur du vide qu’elle trace en nous, sur le regard à soi et aux autres, où le physique n’est que masque du mental, où la prose n’est que façade pour protéger l’effondrement, où la fêlure n’est jamais loin sous le lisse des polo, beau livre dépressif, L’avantage ne tient que tant qu’il reste insaisissable, dans cette suspension, cette tension, ce double, ce match, cette lutte : je ne parvenais pas à exister.

« Tout me semble soudain très réel, très prosaïque », glisse Marius à quelques lignes du silence. Son bel échec est aussi celui du roman, de ce beau livre solaire aux ombres indistinctes. Il a raison, Thomas André, il n’y a au fond, rien à raconter. Autant le faire avec grâce.

Editions Tristram, 176 pages, 17 euros. En librairie.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).