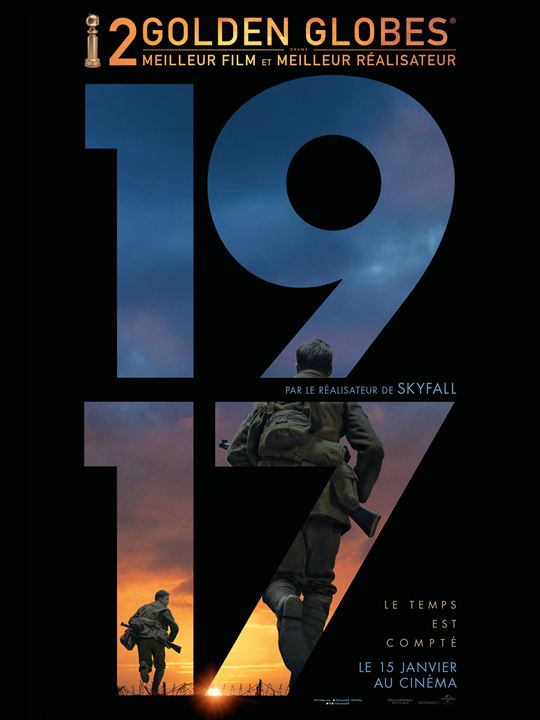

Époustouflant, c’est peu de le dire, et déjà ça suffirait, mais 1917 de Sam Mendes (qui vient de conquérir les Golden Globes, raflant le prix du meilleur film dramatique et de la mise en scène, de se placer en pole position pour les BAFTA, avec neuf nominations, et un petit cran seulement derrière le favori aux Oscars, avec dix nominations) prouve que le réalisateur d’American Beauty (son premier long, en 1999) et mais surtout du James Bond le plus vu dans les salles, Skyfall (après lequel Mendes a rempilé pour 007 Spectre), est bien plus qu’un virtuose pilote de machines de guerre hollywoodiennes.

Pourtant, à elle seule, l’expérience cinématographique haletante qu’on vit en compagnie de deux jeunes soldats britanniques, Blake (Dean-Charles Chapman) et Schofield (George MacKay), chargés d’une mission impossible – consistant à traverser la ligne du front, seuls et avant l’aube suivante, pour délivrer un message ayant pour fin d’empêcher un régiment de plus de 1500 hommes de se lancer dans un assaut suicidaire contre les Allemands, ceux-ci ayant feint une retraite pour piéger l’armée britannique –, est absolument mémorable.

La photographie incroyable du chef-opérateur anglais Roger Deakins (oscarisé pour Blade Runner 2049, déjà avec Mendes sur Skyfall) accompagne ici une prodigieuse percée en territoire ennemi qu’on suit presque en temps réel, à travers un seul plan-séquence vertigineux, quasi continu (des coupes interviennent qu’on perçoit à peine et qui servent sans aucun faux pli le récit, de même que l’ensemble du dispositif – rien de gratuit dans ce tour de force, pour reprendre l’expression anglaise : l’ensemble est d’une justesse saisissante), qui nous arrache à l’enfer des tranchées pour nous précipiter dans les barbelés et la boue où se décomposent des cadavres mangés par les rats, nous faire galoper à découvert sur des champs dévastés survolés par les avions ennemis, et ne nous laisse entrevoir un instant le petit pan de verdeur bucolique d’un printemps aboli qui fait figure d’utopie idyllique que pour nous entraîner de nouveau dans la gadoue des sentiers où la gloire s’enlise, à travers des rivières glacées, pour nous abandonner à une traque sans merci dans le décor post-apocalyptique d’un village mort, en ruines, dans des ténèbres épaisses et froides que ne percent que des flashes incendiaires.

Et ce n’est pas une fuite en avant qu’on suit mais bel et bien un passage en force dont chaque étape pourrait être le dernier niveau d’un impossible jeu vidéo de course contre la montre et de combat qui aurait mobilisé les efforts des meilleurs concepteurs pour que chaque changement de décor, avec les dangers qui l’accompagnent, survienne de manière aussi fluide que les passages d’avion, les coups de canons, les fumées et les bonds avides des rats qui font festin des charniers sont ici impeccablement synchronisés. Les moyens techniques (décors, costumes, éclairages, accessoires, effets…) déployés pour 1917 sont d’un tel niveau et si bien orchestrés que non seulement ils font honneur aux meilleurs classiques du cinéma sur la Grande Guerre, tout en dotant le genre d’un degré d’immersivité que les technologies d’alors ne permettaient pas, mais qu’on finit qui plus est par les oublier (enfin, presque…) et se laisser bel et bien happer par la représentation du front, réaliste jusqu’à l’os, que permet cette convergence de brios d’une perfection hallucinante, et par la tension maintenue, obstinée, insoutenable à chaque instant, qui porte tout ce parcours. On ressort à bout de souffle, tremblant et abasourdi, de ce film qui achève de se rendre physiquement éprouvant pour le spectateur aussi grâce à l’utilisation qu’il fait du son en général, et en particulier de musiques tonnantes qui passent par le sol et remontent dans son échine – utilisation ici tout à fait justifiée ; on est loin de l’orchestre symphonique suppléant à coups d’archets et de grandioses grosses caisses une puissance dont manquerait la mise en scène : le frisson ne fait que parachever l’étourdissante expérience.

Du reste, quand Schofield, prêt à désembourber tout un camion de ses seuls bras, laisse échapper un ahan chargé de détermination désespérée, ce cri venu des tripes arrive directement jusqu’aux nôtres, et ce sans orchestre. Il faut dire que la performance des deux acteurs principaux (bien entourés, et encadrés aux deux bouts du film par Colin Firth et Benedict Cumberbatch), notamment de MacKay, est poignante. Dans un sens, le lien qui se développe entre les deux jeunes gens – l’un désigné d’abord parce qu’il a une motivation particulière pour accepter la mission impossible (un frère dans la brigade que le message va arrêter dans sa charge et ainsi sauver), l’autre choisi par le premier, initialement plus réticent – devient même le premier moteur de l’action, le moteur humain, devant le message pourtant capital que leur a confié le général incarné par Firth, or la manière dont les multiples enjeux humains du film se déclinent et se reflètent dans les regards et visages des deux jeunes acteurs est franchement remarquable, et étonnamment subtile compte tenu de la force dramatique de ce que vivent leurs personnages et de ce que cette gamme d’expressions dégage. À aucun moment les acteurs ne surjouent : ici aussi, la justesse est parfaite.

Non content de s’entourer d’une équipe technique et artistique d’exception et de formidablement diriger des acteurs très bien choisis, il faut souligner que Mendes articule son nouveau film autour d’un scénario pour la première fois composé par lui (à quatre mains avec Krysty Wilson-Cairns), avec un soin qui fait honneur à sa mise en scène, et c’est ça qui fait la différence, une sacrée différence. Sans en dévoiler davantage sur l’intrigue, le « dédoublement » des messages à faire parvenir de l’autre côté qui tient à la relation entre Blake et Schofield, le dédoublement de la mission même, et ce que cela dit sur la première mission et sur la guerre en général, fait de 1917 plus qu’une parabole littérale, un arc allant d’un labyrinthe de tranchées (extraordinairement reconstitué) à l’autre : c’est une parabole sur l’absurdité de la guerre elle-même, interminable même si elle peut se décomposer en petites actions, en missions ayant un début et une fin, inepte justement en tant que succession d’actions ponctuelles exécutées par des hommes qui ne savent pas vraiment ce qu’ils font, et pour quoi ils le font, intenable parce qu’elle est la négation de la vie dont elle se nourrit, qui subsiste encore mais à peine, comme un nourrisson dans un sous-sol sombre… L’image du soldat avançant comme un funambule sur un rail exposé, mince et glissant pour passer un pont, en plus d’être sublime, est surtout très éloquente dans le cadre d’une réflexion sur sa situation comme homme fait pion d’une guerre qui n’est la sienne que parce que lui et ses camarades y sont engagés dans leur chair, et qui doit braver les imprévus à l’aveuglette pour exécuter ce que le commandement appelle des stratégies. Mendes nous rappelle aussi à plusieurs reprises que quand un soldat voit au loin une silhouette, il ne voit qu’un autre être humain, pas un ennemi – pour cela, il faut attendre d’être plus près et de voir quel uniforme on lui a fait revêtir, ce qui va codifier la marche à suivre en conséquence, à moins que le système qui a mis cette guerre en branle n’ait pas encore écrasé ce qui reste d’humanité au soldat face à son prochain quel que soit son camp, si tant est qu’il ait vraiment le choix…

Époustouflant donc, 1917, mais aussi parce que sa mise en scène palpitante suit les jalons d’un scénario vraiment intelligent et fin, qui ouvre des pistes pour que les impressions que laissent le film perdurent bien au-delà de l’expérience qu’il fait vivre au spectateur dans la salle, qu’elles débouchent sur des réflexions qui démultiplient rétrospectivement la puissance des images et situations qui s’y succèdent impitoyablement de la première seconde à la dernière. Cette étonnante vitalité de l’oeuvre qui fait qu’elle se poursuit même quand les lumières se rallument sur un spectateur pantelant dans son fauteuil – ce qui déjà n’est pas mal, comme on disait –, est peut-être même sa plus jolie qualité, car elle puise dans la volonté de délivrer coûte que coûte un message, un message sans liens avec l’état-major, un message passé d’homme à homme. Comme les histoires sur la Première Guerre qu’Alfred H. Mendes racontait à son petit-fils Sam, histoires qui en ont fait à son tour un magnifique narrateur.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).