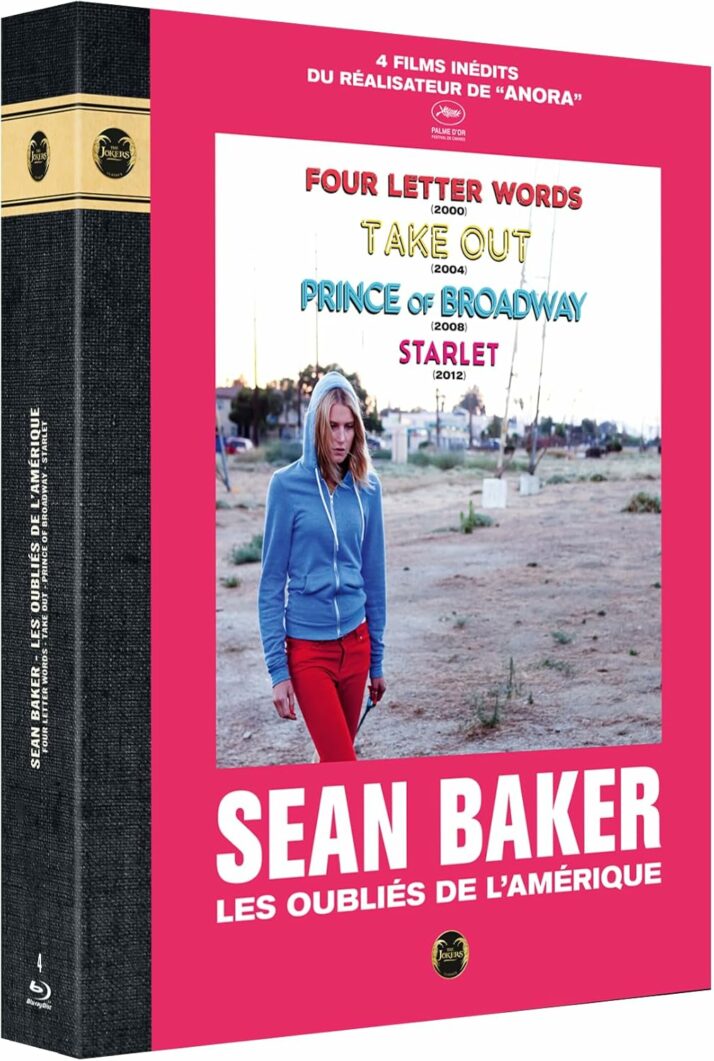

Partie 2 : Nouveaux départs (2008-2012)

En raison des aléas qui ont compliqué sa sortie, Take Out arrive sur les écrans américains en 2008 à seulement quelques mois d’intervalles de Prince of Broadway. La cote festivalière du premier s’est estompée avec les années passées (ou perdues) en procédures judiciaires (remportées par le cinéaste) ; son exploitation en salle ne fera que peu de bruit. Pas découragé par ce long contretemps, Sean Baker revient avec ce qui va s’imposer comme son acte fondateur, cinématographiquement parlant.

Prince of Broadway (2008)

Prince of Broadway © The Jokers

Toujours tourné avec un budget dérisoire et cette fois-ci réalisé en solitaire, Prince of Broadway s’intéresse à Lucky, un vendeur de contrefaçons à la sauvette sur les trottoirs de Broadway. Lorsque Linda, une ancienne conquête, lui met son bébé dans les bras, affirmant qu’il est le père, la vie de cet homme hâbleur et jovial se complique drastiquement. Sans papier, il ne peut appeler ni la police, ni les services sociaux. Comment concilier son rôle de baby-sitter à plein temps et une vie de clandestinité ? Son patron Levon, fraîchement doté d’une carte verte, et sa petite amie Karina ne tarissent pas de conseils, mais pour la première fois, Lucky va devoir faire preuve de responsabilités face à une situation qui pourrait changer sa vie.

Les crédits sont succincts quand le titre apparaît sous la forme d’une chaîne qui brille au milieu de l’obscurité autour d’un cou. Comme sur Take Out, l’esthétique découle directement du décor et des individualités représentées à l’écran. Le réel est la première source d’inspiration de la fiction. Caméra proche des visages et des corps, personnages ancrés dans un environnement urbain qui se dévoile par fragments (le trottoir, l’arrière-boutique pour finaliser les ventes), dialogues a minima partiellement improvisés par un casting majoritairement non professionnel… Prince of Broadway ressemble à première vue au film précédent, mais avec une maîtrise accrue, il s’adjoint d’évolutions discrètes qui vont se révéler et se déployer progressivement.

La première différence notable est à chercher dans l’usage des montages alternés qui s’accompagne de variations de tons et d’une volonté de multiplication des intrigues secondaires. La séquence pivot qui amorce l’incident déclencheur et la remise du bébé, illustre une propension à confronter indistinctement le drame et la comédie avec une précision rythmique alors inédite. Ce dernier point, mis en perspective avec la spontanéité générale, qui n’exclut jamais une certaine sophistication, témoigne d’une maturité et d’une confiance nouvelles de la part de l’auteur. Lucky s’apprête à conclure une transaction quand la jeune mère Linda lui impose la garde de leur enfant (dont il ignorait l’existence), chamboulant subitement ses plans (court-termistes) sans lui permettre de se défiler. À travers cette séquence, le cinéaste observe la rencontre entre plusieurs microcosmes, classes sociales, communautés et tempéraments. À la linéarité parfois monotone de Take Out, Prince of Broadway se fait la concrétisation d’un désir de cinéma pluriel. De même que son traitement vériste puise autant son inspiration en Europe (il reprend notamment à son compte une certaine épure, un refus de l’artifice filmique) que dans la tradition brute et urbaine du Nouvel Hollywood. Sean Baker se fait le chimiste de courants esthétiques qu’il revisite, fusionne et synthétise. Emmanuel Raspiengeas évoque dans son introduction, une hybridation entre l’hyperréalisme social et un optimisme qui tend vers le conte de fée, après avoir parlé non sans amusement au sujet du film d’une variation inattendue entre Trois hommes et un couffin et À la recherche du bonheur.

Prince of Broadway © The Jokers

En effet, la difficulté de ce que montre Sean Baker ne refuse pas l’optimisme, l’humour ou les moments de joie, lesquels ne dénaturent aucunement la réalité filmée, au contraire, ils contribuent à la rendre d’autant plus palpable, juste et véridique. Dans ce conte moral, il est toujours avec ses personnages, en toutes circonstances, cela même lorsqu’ils se trompent ou commettent une erreur. Il ne hiérarchise jamais l’empathie, qu’il s’agisse du héros, de son employeur (exploitant ?) Levon ou de Linda, la mère de l’enfant… Cette dernière, personnage peu présent à l’écran, fait par exemple l’objet d’une belle scène avec sa mère, permettant au cinéaste de tendre un miroir aux deux femmes et d’observer deux chemins de vies aux similitudes avérées (maternité prématurée) et différences (s’en sortir par soi-même ou en comptant sur autrui). À plusieurs égards, Prince of Broadway se plaît à construire des portraits définis ou approfondis par leurs « doubles » et dualités intérieures. On note une mise en parallèle des chemins de vie opposés de Lucky et Levon, qui traduisent deux parcours d’immigration ainsi qu’un rapport d’exploitant et d’exploité, en dépit de la proximité entre les deux individus. L’un est financièrement précaire tandis que l’autre semble plutôt aisé, un confort matériel qui déteint sur son approche d’autrui. Ce dernier est notamment incapable de se résoudre à la nature de son mariage blanc, espérant des sentiments absents, à l’inverse d’un héros, qui derrière le chaos de sa vie, déborde d’amour et d’affection.

Plutôt que de se complaire dans sa détresse, le cinéaste s’attache à capter sa grandeur, entre émotion pudique et parenthèses comiques (lorsqu’il apprend à parler français, par exemple). Ce père impréparé et immature, qui doit trouver le moyen de surmonter l’épreuve qui lui est imposée, se fait le premier grand héros bakerien. Prince of Broadway se fait le trait d’union entre les deux précédents films et l’œuvre à venir dont il contient plusieurs germes et motifs importants : le mariage factice (Anora), la mère « indigne » (The Florida Project), le baratineur prêt à tout miser sur un coup pour se refaire (Red Rocket), l’amant jaloux (Tangerine)…Autant de pistes qui seront réexplorées plus en profondeur par la suite. En conclusion, à travers le plan final, se trouve une lumière paradoxale : le personnage a avancé moralement et psychologiquement, mais à bien des égards, tout reste encore à faire pour s’en sortir véritablement. Le réalisateur laisse une voie de sortie positive à son protagoniste. Ce troisième long-métrage constitue la première réussite importante de son auteur, dont le cinéma atteint une plénitude qui ne le quittera plus.

Il est intéressant de regarder d’un œil attentif les remerciements du générique du film, on peut trouver les noms de plusieurs cinéastes qui vont se révéler au cours de la décennie suivante, à l’instar de Jeff Nichols ou Barry Jenkins. En plus de la présentation d’Emmanuel Raspiengeas, le disque est pourvu d’un making-of de près d’une heure introduit par Sean Baker et suivi d’entretiens avec plusieurs de ses acteurs.

Starlet (2012)

« Avec Starlet, c’est la première fois que je n’ai pas dû payer de ma poche. » (1)

Starlet © The Jokers

À la faveur de ses films précédents, Sean Baker n’évolue plus dans la même économie, ni le même paradigme. À titre purement informatif, Take Out avait coûté 3 000 $ et Prince of Broadway 47 000 $ quand le budget de Starlet est chiffré à 247 000 $. Ce film plus produit lui permet de délaisser certains postes (il n’assure plus la photo, par exemple). Une autre évolution importante a eu lieu dans sa vie, il a quitté la côte Est et New York pour déménager sur la Côte Ouest à Los Angeles, son quotidien n’est donc plus tout à fait le même. Après s’être trouvé « trouvé » artistiquement, sa démarche sur ce quatrième long-métrage semble correspondre à plusieurs envies, celle de ne pas se répéter en fait partie. Dans un thermos acheté à un vide-greniers, Jane trouve plusieurs liasses de billets. C’est une fille honnête, mais à Los Angeles, même quand on gagne bien sa vie dans l’industrie du X, on a toujours besoin d’argent. Face à ce dilemme moral, Jane retourne voir la vendeuse, Sadie, et à défaut de lui rendre son pactole, se rapproche d’elle et lui propose innocemment de l’accompagner dès qu’elle en a besoin à ses parties de bingo. Naît alors une étrange amitié entre cette jeune femme bien dans ses baskets et cette vieille dame acariâtre.

Starlet est à la fois le film de changements importants, de retours aux sources et de continuité. En comparaison à l’urgence vitale de Take Out et de Prince of Broadway, il se fait beaucoup plus calme, posé et patient, cela dès le générique. Un plan fixe doublé de nappe synthétique à la bande originale laissant légèrement dépasser la chevelure de l’héroïne jusqu’à ce qu’elle ne se réveille et que le titre ne s’affiche. Sean Baker revient à un cinéma plus intérieur que ses deux réalisations précédentes. Par défaut, il se rapprocherait sur ce point de Four Letter Words. La délocalisation de son cinéma dans un nouveau paysage, Los Angeles, nourrit l’idée (partiellement vraie, partiellement fausse) d’un retour à la case départ. S’il convoque une vigueur nouvelle, celle-ci est le fruit d’une maîtrise et d’une maturité acquises avec l’expérience (il tourne déjà depuis plus de quinze ans). De son coup d’essai, il reprend la notion de double mouvement, caractérisée ici à travers deux personnages aux tempéraments et énergies opposées dont il cherche délicatement la complémentarité et la complicité. Au-delà de la différence d’âge entre les deux femmes, la légèreté et la gouaille de Jane s’opposent au caractère maussade de Sadie. Cette « confrontation » crée autant un décalage comique qu’un double portrait sensible. Cette rencontre entre deux individualités solitaires, entre deux solitudes, constitue le cœur d’un mélodrame solaire aux accents hip-hop, émouvant et refusant la moindre effusion de sentimentalisme démonstratif.

Starlet © The Jokers

Si Los Angeles constitue un nouveau terrain de jeu qui permet à Sean Baker de se réinventer formellement (on trouve sur ce point les prémisses des images ensoleillées et brûlantes de Tangerine ou de The Florida Project), son geste plus affuté esthétiquement, n’en devient pas pour autant esthétisant. Le relatif confort financier dont il bénéficie lui permet justement de faire évoluer ses préoccupations thématiques et graphiques, sans perdre son regard profondément humaniste et son empathie jamais forcée. Son apparence plus « cool » est un mirage qui s’estompe peu à peu, à mesure que les deux femmes apprennent à se connaître et se comprendre, que leurs fêlures se révèlent jusqu’aux bouleversantes dernières secondes. Il faudra un jour se plonger sur la puissance émotionnelle des épilogues des réalisations de l’auteur d’Anora ! Starlet fait mine de fuir les climax et les sensations fortes (en tout cas il s’interdit d’être démonstratif sur ces points) pour mieux installer sa tonalité douce-amère où cohabitent en toute harmonie drame et comédie.

Enfin, pour la première fois de sa carrière, Sean Baker propose un personnage principal féminin et surtout une figure de travailleuse de sexe. Jane, actrice X émergente, pornstar potentielle, apparaît loin de l’image fantasmatique ou clichée, sa profession est secondaire. Elle constitue davantage un arrière-plan qu’un ressort narratif ou un moyen de la caractériser. Cela n’empêche pas le réalisateur de se livrer à une peinture documentée de l’univers du porno en une poignée de séquences, de la relation à l’employeur (l’acteur fétiche du cinéaste, Karren Karagulian dans un nouvel avatar d’exploitant en puissance) à la rivalité qui fausse les relations avec les « collègues », sans oublier la marginalisation « naturelle » au sein d’une société puritaine. Ce regard lucide sur ce monde, se double d’une acuité et d’intuitions politiques discrètement palpables, qui s’affirmera avec plus d’évidence sur ses réalisations ultérieures. Notamment au détour d’une scène de dispute entre Melissa, une paumée à la dérive (par ailleurs amie et colocataire de l’héroïne), mise au ban en raison de son hygiène de vie, et Arash, producteur de films X. La jeune femme est éconduite par le businessman. Très vite, sa colère et ses diatribes verbales prennent un tournant xénophobe, mettant l’accent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un « natif américain ». L’air de rien, Sean Baker capte la rancœur naissante d’une laissée-pour-compte, qui pourrait tout à fait, quelques années après, faire partie de l’électorat trumpiste, celui d’une Amérique abandonnée, haineuse et revancharde.

En somme, derrière sa modestie et sa douceur, Starlet vient se poser comme le premier grand film de son auteur, désormais détaché de ses influences et apte à évoluer en autonomie, développer un style et des thématiques qui ne vont cesser de s’étoffer et de s’amplifier par la suite. Ce quatrième long-métrage ne suffira pourtant pas à stabiliser sa position dans l’industrie et, plutôt que d’accepter des propositions en-deçà de ses envies, il fera le choix de redescendre d’un cran au niveau de l’échelle budgétaire. Armé d’un téléphone portable et avec 100 000 $ en poche, il signera l’œuvre qui le fera (enfin) découvrir au plus grand nombre, Tangerine.

À noter que le disque contient en plus de la présentation d’Emmanuel Raspiengeas, un making-of de 28 minutes.

(1) Sean Baker dans le dossier de presse proposé en octobre 2024 pour les reprises en salles de ses quatre premiers films.

Partie 1 : Naissance et réajustement d’un regard (2000-2004)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).