Les éditions Potemkine éditent ce mois-ci le chef d’oeuvre de Jack Clayton dans un combo DVD-Blu-Ray dans une très belle copie restaurée permet de profiter de l’oeuvre dans des conditions optimales. En bonus, nous est proposé un livret contenant de superbes photos (dont des photos de plateau « en couleur ») ainsi qu’un texte de Jean-Baptiste Thoret. En plus d’analyser le film de Clayton, Thoret en profite pour revenir sur la préquelle méconnue que réalisa Michael Winner en 1971 avec Marlon Brando dans le rôle d’un Peter Quint appartenant encore au monde des vivants. En effet, alors que le roman de James et le film de Clayton sont les royaumes du double sens et des doubles interprétations, Le corrupteur (The Nightcomers) proposait à travers l’imagination de » ce qui s’était produit avant », sa propre vision des spectres. Lecture psychanalytique et sociale, n’excluant pas l’éventualité du surnaturel. Le film de Winner constituant alors au moins un travail de décryptage du film de Clayton qu’une passionnante variation sur les pages vénéneuses de l’écrivain américain. En attendant, revenons vers Les innocents, à travers l’analyse poussée qu’en fait Pierre Audebert….

Il serait tentant, en se lançant à l’assaut de l’univers allusif d’Henry James, d’adopter une forme littéraire jumelle enrobant d’expectative quelques litanies piquées chez Lautréamont et autre déprimeur fin de siècle. D’entretenir un suspense terrifiant, de promettre le Graal de l’interprétation savante et irréfutable. De refermer après cinquante lignes le tombeau qui garde jalousement le secret de la réussite exceptionnelle du film de Jack Clayton, au motif de respect du mystère et de non défloration de l’inconnu. Que le plumitif qui par son style terrasse, me porte ce coup au cœur ! « L’émotion ayant en quelque sorte jeté son venin » selon Carl Gustav, il aurait été raisonnable d’écouter les supplications de son rédacteur en chef et l’infini bâillement de l’internaute déroulant la longueur du texte. Seulement voilà… En ces temps de canicule et de désœuvrement, il est beaucoup plus excitant d’ouvrir les entrailles des Innocents et de sonder la psychologie féminine que de brûler vif sur quelque plage. Jouissance de s’étaler au lieu de brûler la page. Et de jeter les yeux par-delà la frontière qu’esquisse en pointillés cette œuvre charnière – pas dans la théorie du cinéma ! – entre deux époques, deux esthétiques, différentes conceptions du monde et de l’esprit humain. En espérant les ouvrages de poids qui s’y consacreront un jour, il n’est question ici que de vagabonder dans quelques domaines balisés, reliés par les raccourcis les plus fumeux. De creuser encore jusqu’à l’infini plaisir de l’enlisement. Là, entre rapprochements hasardeux et kilomètres de citations, de moins paresseux trouveront peut-être le début d’une piste, qui sait ? Ou l’envie d’y replonger. Mais restons pompier devant tant d’incertitude… Car cette lecture – gratuite – ne mène nulle part, mais traînasse beaucoup. De la fugacité du photogramme au chaos originel en attente de la grande initiation, ça tourne autour du pot ( aux roses ) mais en revient toujours au film. Oui, il est à craindre qu’on n’échappe pas si aisément aux Innocents…

« Existe-t-il plus grand plaisir que d’écouter des récits macabres, la veille de Noël, dans une vieille maison isolée ? Qu’il est diabolique le frisson qui glace alors les sangs… Qu’il est divin le cri des femmes épouvantées… Ce ne sont pourtant que des histoires. (…)

Tandis que celle-ci, elle a été vécue ! Par des enfants encore, deux petits orphelins, si admirablement gracieux, si serviables et si doux… Et leur gouvernante, une jeune fille des plus honnêtes. Ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont enduré et les circonstances extraordinaires des événements qui les ont… Mais non ! C’est trop horrible… Ça dépasse tout en pure terreur ! Car le pire c’est de savoir que, justement, on ne saura jamais tout ». Henry James, Le tour d’écrou

Si comme l’a dit Georges Didi-Huberman, l’histoire de l’Art elle-même est un « temps des fantômes », la nature évanescente de l’image cinématographique prédisposait le septième art à la rencontre des spectres. Et puisqu’en grec, fantasma signifie autant image que revenant, il y a comme un « doute de réalité qui transparaît en toute image»1 et toute œuvre tente de saisir, peu ou prou, des lambeaux de cette présence pour le moins élusive. A la fin du 19ème siècle, beaucoup s’aventurent dans les limbes de l’inconscient par l’étude des rêves et la pratique de l’hypnose. La vague spirite est à son apogée. Allan Kardec s’est éteint ( oh la flamme brûle encore…) en 1869, mais ses émules, à commencer par Conan Doyle, rêvent d’obtenir grâce à la photographie une preuve scientifique. Outre-Manche, le Crewe circle, un groupe de photographes britanniques, se spécialise donc au début des années 1900 dans les clichés d’esprits, avec la bénédiction de l’inévitable créateur de Sherlock Holmes, qui jusqu’à sa mort y vit plus de feu qu’il n’eut de nez ( The case of spirit photography). Au lendemain de la première guerre mondiale, son fondateur, William Boyle, se consacre à atténuer la douleur des familles en faisant revivre leurs membres fauchés au champ d’horreur par une deuxième exposition qui réunissait sur la plaque de verre le défunt et les siens. Sa méthode dévoilée en 1922, n’enlève pas pour autant la portée onirique de clichés émouvants, auxquels il finit lui-même par croire.2

Jacques Derrida, ghostbuster qui a tant observé l’interaction des couples ( rationnel/irrationnel, présence/absence…) et a su débusquer la spectralité du marxisme, parle de « fantômalité de l’expérience cinématographique ». Les dogons vivant en pleine brousse leur première expérience de cinéma ne nous dirent pas autre chose en découvrant avec une infinie tristesse leurs disparus immortalisés par la caméra de Jean Rouch ! Le cinéma devint le médium privilégié de cette relation à l’autre monde. Assumant leur origine foraine et flattant les goûts du public, les pionniers du cinématographe mettent en abîme éphémère de la projection cinématographique et évanescence du sujet, dans le but de créer une expérience de sidération. Mélies et ses vues fantastiques, Sturt Blackton à travers son Hôtel hanté (1907) ou Segundo de Chomon matérialisent les apparitions/disparitions et la coexistence des mondes, puis des images dans la surimpression, alliant technique cinématographique et sensibilité de la pellicule pour offrir à leurs illusions une réalité augmentée. Sauf que « Pour Jean-Louis Leutrat, Jean-Louis Schefer et Jacques Derrida, les personnages de revenants apparaissent comme des éléments secondaires par rapport à la compréhension de procédés cinématographiques de hantise qui touchent à la temporalité, à la croyance et au fantastique des images ».1 Et voilà qui remise nos fantômes dans un tiroir oublié d’une sous-catégorie du fantastique, celle du film de maison hantée !

Que faire alors de cette « mémoire projective des fantômes déjà vus sur un écran » ?1 Si « le monde des êtres surnaturels est le monde où les choses se sont passées pour la première fois »,3 sur l’écran le revenant se fait association de forme et d’émotion. Avec un distingo entre illusion ( provoquée par des stimuli externes ) et hallucination. Pour Schefer encore, c’est « la révélation anachronique du présent », un soupçon de temps. Le Temps à l’état du vide.1 Bref, une image sans épaisseur mais à la persistance tangible, mode de présence de personnages pourtant définitivement absents, qui hantent l’intervalle entre le photogramme et la séquence. D’où la portée abyssale d’une incarnation qui embrasse la nature et l’esprit.

The innocents (1961) borne l’histoire du genre d’une pierre aussi blanche qu’un ossuaire. Son impact est énorme sur les cinéphiles tels Martin Scorsese ou Kiyoshi Kurosawa, marqué à vie – cursed – par l’apparition du spectre de miss Jessel. Il cite d’ailleurs Les innocents dans Séance (2000), quoi que Loft (2006) traduise bien mieux ce que le narrateur de James appelait « l’étrange intensification de mon regard », en sublimant le réveil du reikon hors de la fange marécageuse dans une torpeur hypnotique. Sans oublier un autre maître nippon du genre, Hideo Nakata, qui reprend lui des passages de la bande sonore dans un Ring (1998) réinventant les codes du yurei eiga.

« Oh oui, nous pouvons rester là à les regarder et ils peuvent nous faire leurs petites démonstrations autant qu’ils veulent, mais lorsqu’ils font semblant d’être absorbés dans leurs contes de fées, ils sont en réalité plongés dans leur vision de revenants » Henry James, Le tour d’écrou

Comme ses héros en titre, le film de Clayton surplombe la fracture entre les mondes. Là où le réalisme psychologique s’acoquine au fantastique. Ici règne l’équivocité, à l’image de son héroïne, démente ou inspirée, encroûtée dans ses valeurs, figée. Les innocents va nous laisser au seuil de la modernité cinématographique, après que la nouvelle ait incarné en son temps la fine fleur du modernisme littéraire. James est célèbre pour son observation aiguë des relations personnelles et des rapports de pouvoir, comme des phénomènes de conscience et de perception. Ses techniques de composition soigneusement élaborées le font comparer à un peintre impressionniste. Et il se plaît dans ces univers troubles, désenchantés, issus d’un ancien monde victorien corrompu de l’intérieur, que le lecteur découvre bien souvent par les yeux d’une jeune américaine émancipée. « La sexualité est certes la grande face obscure dont le Roman doit s’occuper. Peut-il le faire dans les limites du goût victorien ? C’est ce que James n’a cessé de se demander… ». 4

Le tour d’écrou est plutôt un tour de vis, dans la langue de Flaubert et Maupassant. Celui que donne une société corsetée prétendant ignorer toute sexualité. Et pour quel résultat… Quel spécimen que miss Giddens ! Et le spectateur de jouir avec le scénariste de ses débordements… Ecrit fin 1897, la nouvelle s’inscrit dans cette vague des histoires de fantômes publiées à la fin du 19ème siècle, toujours au moment de Noël, à laquelle sacrifieront aussi bien Hawthorne ou Dickens qu’Oscar Wilde ( l’esprit parodique de Canterville préfigurant un Beetlejuice ) et qu’Henry James a déjà pratiqué dans sa jeunesse. Alors figure majeure de la littérature anglophone, il vient de recevoir une véritable déculottée au théâtre. Une de ces premières qui vous vaut l’ire du public. Opérant un retour (traumatique ou stratégique ) au monde de l’enfance, James va développer dans cette courte nouvelle d’une grande densité, un usage imaginatif du réalisme, à travers un monologue intérieur descriptif, point de vue du personnage principal.

Avec lui, le Fantastique dépasse les conventions du genre pour atteindre les affects par la magie de la subjectivité, tout en maintenant le balancement entre les interprétations surnaturelles et rationnelles. Une écriture si picturale que l’adaptation au cinéma en tombait sous le sens. Mais publié en 1898, Le tour d’écrou n’accédera à la renommée mondiale qu’à partir du succès de l’opéra qu’en a tiré Benjamin Britten en 1954. Si James adoptait le principe de narrations enchâssées, dont les points de vue démultiplient la force du journal intime de la gouvernante en rendant plus présent ce qu’il évoque, le film de Clayton, après avoir campé l’atmosphère avant même l’ouverture du générique et porté son prologue aux limites de la folie, s’ouvre sur une scène ambiguë entre un oncle distant – narrateur 1 -, vite pressé de confier le manoir de Bly et l’éducation de ses deux neveux en bas âge à une gouvernante vieille fille encore jeune ( Deborah Kerr, l’érotique égérie de Tant qu’il y aura des hommes. La plage, toujours la plage…). La scène joue sur la caractérisation opposée des personnages, l’un dénué de sentiments et libéré de toute culpabilité, l’autre pétrie d’éducation religieuse que l’on suppute rigoriste, peu sure d’elle-même et visiblement sensible à l’autorité et au charisme masculin ( et il y a autant d’œstrogènes en ébullition chez la vieille fille anglaise que d’écume autour de l’étreinte du classique de Fred Zinnemann ! ).

Le scénario part en fait de l’adaptation qu’en fit William Archibald pour le théâtre. Auparavant danseur et chorégraphe, il s’agit là de son galop d’essai. Il est vite jugé comme une plate histoire de revenants par un Clayton décidé à rompre avec le style Hammer en vogue. Archibald y abusait des effets, là où James prenait un malin plaisir à rester suggestif sur les exactions de ses fantômes ( selon Capote, « dans toute la nouvelle, il n’y avait que deux scènes adaptables » 5 ). Oh certains fonctionnent encore, tel cet effet d’annonce « Ne parlez jamais de Miss Jessel à Flora », ficelle inhérente à la dramaturgie la plus traditionnelle et tout à fait efficace comme convention du genre ( le paiement en sera à la hauteur ) ! Harold Pinter sollicité, il décline vite la proposition, trop engagé ailleurs après le succès en 1960 de sa pièce The caretaker. Il se rattrapera auprès de Clayton en lui écrivant The pumpkin eater ( Le mangeur de citrouilles ) en 1964. Mais il lui laisse un conseil précieux : pas de flashes back des amours cruels entre miss Jessel et Peter Quint, pas même à hauteur d’enfant. Une mise en garde dont Michael Winner lui n’aura cure dans Le corrupteur, créant pour Marlon Brando un véritable préquelle à ce Tour d’écrou, qui dépeint dans une mise en scène rugueuse, typique du bonhomme, et une interprétation habitée de la star ( osons le, thérapeutique ), la violence libidineuse du fameux Quint. Ce qui bien sûr, lui vaudra les foudres des amateurs de James et des Innocents. Clayton confie alors l’adaptation en jachère à un ami, le jeune auteur dramatique John Mortimer. Il serait seul responsable de l’idée, exprimée trop directement pour James et intolérable dans le contexte de son époque, que les gamins ont assisté aux ébats primesautiers et sauvages du couple, occupant chaque pièce du manoir comme autant de litières dans le wild wild wood. Notons au passage que ce jeune prodige est… malvoyant ! Cependant, après l’accord inespéré de Truman Capote, l’américain va reprendre le script à la racine. Capote, qui a accepté la proposition avec enthousiasme avant même de relire l’histoire, s’aperçoit que James a évincé avec malice l’intrigue au profit de la farce fantastique. « He’s just pretending this and this and that ! »5 Il y développe les relations entre enfants et revenants et aiguise les dialogues au fil de son scalpel analytique, accentuant le ton acerbe ou affinant le sous-texte ( une répression sexuelle bien freudienne et qui éclate dans des métaphores florales ou animalières ), tout en conservant une large place à l’interprétation du spectateur. D’ailleurs la question « Avez-vous de l’imagination ? » le sollicite dès le départ indirectement en posant simultanément la nature fantasque de la nouvelle gouvernante dans la balance. Voici préservé l’art de la suggestion cher à James. Sans oublier d’y infuser une ambiance proche du « southern gothic » – habituellement un concentré d’excentricité, d’ambivalence voir de grotesque, au cœur de la misère, de la violence et du crime, le tout exposé dans un réalisme magique propre à rejoindre ce cadre british macérant dans un climat morbide. Dès l’entame, la mort est définie comme « tout à fait étrange »… Mais surtout, Capote utilise la même approche que pour De sang-froid, son triomphe littéraire en mode Non-fiction. Une psychanalyste analyse ainsi l’écrivain à travers le portrait à charge qu’en trace le Capote de Bennett Miller : « Je le dirais autrement : il se reconnaît en eux, il reconnaît dans leur violence froide, la passivité quasi-féminine qui est son envers chez lui… Deux réactions différentes à un même milieu d’enfance, à une même violence subie de la jouissance exacerbée de parents égarés… Deux jouissances aux apparences doubles, mais dont le ressenti, « la violence débridée de la jouissance de l’Autre…. » est fait du même jouir… ».6 Si Capote peut comprendre le profil des criminels Smith et Hickock et en éprouver de l’empathie, il entrevoit là encore la personnalité féminine de James et la névrose de miss Giddens. Quoi qu’en disent des sources divergentes, le processus d’élaboration de ce script semble puisé dans l’univers jamesien ! Un matériau antithétique unique.

« Le monde de James, n’est pas un monde où l’on pose des questions et où l’on reçoit des réponses, où les situations s’éclaircissent au moyen d’explications. Rien n’y est sûr : tout est deviné ou soupçonné et dans les conversations qui sont des joutes serrées, subtiles et psychologiquement sanglantes, à peu près rien ne transparaît sous les paroles des vrais désirs et des torturantes inquiétudes. Pourtant, le drame, dans son ensemble, va son train d’enfer ». 7

Pour en revenir à Jack Clayton, son objectivité en matière de fantômes n’étant pas avérée, il a préféré ici ne pas trancher. C’est assez surprenant si l’on songe que Les chemins de la haute ville, son premier long-métrage oscarisé, l’a propulsé – un peu vite – chantre d’un courant réaliste anglais, vite éclipsé, enterré vivant, par le Free cinema. Ainsi, le cinéaste reste subjectif dans l’instant critique où mrs Grose et la petite Flora ne voient pas la dame en noir que leur désigne miss Giddens. Mais filmer alors la scène sous deux points de vue, c’est reconnaître implicitement l’existence des revenants comme représentations mentales de la psyché tourmentée. Le travail de Jack Clayton n’est pas seulement de donner une réalité physique et plus, cinématique, aux effets de la nouvelle. Il doit tempérer. Travailler contre le script de Capote pour le rendre plus indécis, en maintenant la tension autour des personnages. Laisser la lumière envahir d’autres zones d’ombre de l’humain. En séparant verbe et image, quand le premier se fait plus flatteur ou mensonger. Ou comme en témoigne le chef opérateur Freddie Francis,8 s’éloigner du script pour mieux se l’approprier. Et pour ce faire, éjecter une scène d’enterrement liminaire trop explicative et la remplacer par un prologue mental et envoûtant qui nous place d’emblée au cœur de la psyché malade d’une « parfaite rose anglaise » ( selon la jolie expression du biographe de Clayton, Neil Sinyard ). « Ce que je veux, c’est sauver ces enfants » geint le visage crispé, déjà mangé par l’ombre d’un jugement fatal. « Pas les détruire » dit-elle… A peine le drame effleuré et voilà que l’émotion jaillit à gros bouillon ! Nous sommes dès lors accrochés. Une ouverture comme signature, funambule et aussi entêtante qu’une oraison. Plus loin, il accordera les visions de James et Capote à la sienne et les réunira en un plan génial. C’est la scène où Flora, dont le profil sur-objectivé éclate au premier plan en une image comme les rêvera beaucoup plus tard un Raoul Ruiz, se délecte de la dévoration d’un papillon par une araignée. Derrière, miss Giddens s’enfuit avec une expression de dégoût pendant que tous, nous assistons aux efforts, longs et vains, dudit papillon pour s’extraire d’un réel des plus cruels. Chère petit ange, toujours prête à aider… les araignées ! Hypnotisés, nous avons tout loisir de constater qu’ici, les différentes zones de ce plan d’une blancheur clinique sont absolument nettes. Une gageure pour une scène contenant le dosage idéal entre horreur et beauté. « Pure Capote ! » rigole Francis.

Clayton opère en s’éloignant un retour à l’œuvre d’origine, le balancement constant entre approche réaliste et fantastique le plus pur, devenant le secret de la réussite du film. Bien que plongés dans la folie de son héroïne, moins que la traditionnelle empathie, c’est la prégnance du surnaturel et nos spéculations sur leurs personnalités transcendées par le jeu des jeunes acteurs qui rendent plausible l’hypothèse de la gouvernante. L’auteur montre avec brio ce qu’on ne peut comprendre là où James « décrit parfaitement ce qu’on ne voit nullement » selon l’amusante formule de Julien Green. L’apparition sur l’étang n’est pas qu’une explosion calme mais la représentation la plus rimbaldienne de l’Eternité. Cet équilibre sied bien au perfectionnisme de ce cinéaste mal connu, le plus souvent considéré comme secondaire alors que son équipe, Jim Clark le monteur, Freddie Francis son chef opérateur culte – qui a reçu ce bel hommage de la célèbre critique américaine Pauline Kaehl : « Je ne sais pas d’où sort ce chef opérateur, Freddie Francis. Vous pouvez vous rappeler qu’au cours de l’an passé, à chaque fois qu’il y avait quelque chose à regarder dans un film anglais, c’était un des siens et à chaque fois avec un réalisateur différent » – comme sa star Deborah Kerr, le définissent comme un perfectionniste doté d’une patience infinie et d’une humanité rare. Dans cette œuvre, il s’agit rien moins que de figurer ce seuil entre les mondes que représente l’apparition du revenant, notamment en jouant sur le contraste et en exacerbant la réalité. De mélanger figures mortes ( statues ) et formes organiques vivantes occupant chaque fenêtre, brouillant à satiété les frontières du visible et de l’immatériel. Le maniérisme de James accumulait les références aux Beaux-arts pour mieux révéler peintre et modèle. L’Art de Clayton consiste à faire surgir l’invisible et l’indicible dans l’immensité du champ, et à laisser advenir les choses telles qu’elles sont et non comme les voit le spectateur habituellement. Attendre, que la lie remonte à la surface sur la mare au diable… « L’important c’est l’histoire et son atmosphère, sa senteur, son odeur. Le réalisme, c’est une chose. La vérité pour moi, c’est tout à fait différent. La vérité personnelle du cinéaste, c’est ça la vérité. »9 Clayton a cultivé la sienne. La mise en scène joue aussi sur les échelles et donne vie à certains motifs. C’est la danseuse miniature de la boite à musique et plus tard, miss Giddens, pantin tournant en rond sur elle-même dans la nuit, écrasée par une caméra à son zénith, et qui reviendra en négatif à l’occasion d’une danse diurne et gracieuse de Flora sous le kiosque, afin de conjurer le mauvais sort.

Le hasard, ce coup de pouce du destin préalable aux chefs d’œuvre, transforme un handicap ( l’obligation de tourner en cinémascope faite par la firme qui souhaite rentabiliser le procédé acquis ) en singularité magnifique par la prouesse technique. C’est l’esprit de recherche caractéristique de Freddie Francis ( qu’il nomme lui « instinct » ), maître de la photographie monochrome oscarisé pendant le tournage pour son superbe travail sur les gris de Sons and lovers de Jack Cardiff – autre génie anglais de la photographie qui « faisait du cinéma par la peinture » selon Scorsese – qui permet de satisfaire l’intransigeance des uns et des autres. Mais on pourrait citer la non moins admirable photographie naturaliste d’un titre peu graphique de la Hammer, le méconnu Never take sweets from a stranger (1960). Jack Clayton, qui souhaite une image « claustrophobique », ne veut rien savoir du scope. Au contraire, le choix du cadre va être de donner de la verticalité, en généralisant les contre plongées sur l’héroïne et ce faisant, en déployant une grâce érectile. Francis prend les devants et fait créer une série d’une douzaine de filtres colorés par une de ces bonnes femmes indépendantes auxquels les studios anglais sous-traitaient, technicienne anonyme essentielle qui va résoudre l’équation au-delà de toute espérance. La lentille obscurcit les marges du cadre et concentre la lumière au centre, créant un très subtil effet de vignette qui fait oublier la réalité scopique et distille surtout ce très prenant air de « déjà vu ». Voici résolu en partie et de façon totalement optique ( Francis en créera lui-même d’autres en cours de tournage ), une des traductions des point de vue jamesiens. Une autre se fait en obturant de moitié le diaphragme, rendant plus mystérieuses les immenses profondeurs de champ mais également par la manière de l’occuper, de le remplir, la sophistication du film rejoignant parfois le génie en la matière d’un Orson Welles.

La mise en scène de Clayton s’apparente au naturalisme deleuzien avec son monde originaire ( le couloir, l’étang, la tour, le cercle des statues ), sa boite à musique fétiche, ses regards voraces et deux longs baisers entre l’enfant et sa gouvernante ( ah ce gros plan sur la lèvre frémissante de Deborah Kerr violemment coupé à hauteur du nez ! Il trouvera son pendant masculin dans la bouche de Miles l’accusant de lubricité ), images-pulsions qui feront tiquer les executives de la Fox et la censure britannique, écopant vaillamment d’une interdiction aux moins de 16 ans. Quelle ironie d’autant que James est considéré comme un « antinaturaliste » et si l’on se souvient encore du mélange de haine – et parfois d’admiration- de James pour Zola qu’il jugeait souvent vulgaire10 et enclin à la facilité justement, flattant les bas instincts de ses lecteurs en appuyant ses descriptions des couches les plus populaires jusqu’à atteindre une sorte de sensationnalisme. Mais lui concédant au final qu’il avait aussi créé « la monstruosité qui elle aussi, est une forme de distinction ».7

Quant aux lieux intermédiaires d’apparition, ce sont des espaces symboliques distincts, des zones aux dimensions troubles et irrésolues. Des vitres embuées donnant sur un extérieur toujours menaçant où le visage vient se coller pour s’effacer lentement. Une bâtisse où « Les chambres sont encore plus grandes la nuit », la demeure se transformant toute entière en boîte à secrets. Après la première venue de « quelqu’un en tout cas », l’espace autour de miss Giddens change. Flora enfloutée, la gouvernante est alors coupée du reste du monde par une « lost highway » mal définie, motif assez abstrait mais très visuel. Tout simplement parce que là-bas se superposent l’espace et le temps : au kiosque, dans le cercle des statues, dans le couloir ou sur la tour. Et dès lors que les fantômes s’incarnent dans l’esprit de miss Giddens et jusque dans le quotidien de la salle de classe lors d’une rencontre aussi éphémère qu’une larme sur une ardoise. Un au-delà qu’elle peut enfin toucher du doigt. Hors ainsi réunis, l’espace et le temps disparaissent en stoppant la marche du monde, notre faculté de comprendre avec… Reste seulement l’interprétation. Et miss Giddens ne s’en prive pas ! La mise en scène soigne aussi le temps qui précède la venue des esprits. Si les rétifs au genre hurleront aux clichés et à une utilisation naïve de la grammaire du Fantastique, ces effets épousent pour le meilleur l’imaginaire de la narratrice, des plus classique en la matière : vent dans les rideaux, fenêtres qui claquent et oiseau qui crie comme l’âme qu’on assassine. Autant de manifestations d’un « nothing » dénigré avec malice par Flora. Et restent toujours les miroirs qui jouent encore le rôle traditionnel de fenêtres sur l’inconscient des vivants ou fixent sans le vouloir la présence absente des morts. Ainsi l’évocation de l’oncle cède la place à l’autre mâle dominant de Bly.

« Je l’ai joué comme si elle était parfaitement saine d’esprit – quoique c’était ce que Jack souhaitait ; dans mon esprit et suivant en cela ce qu’Henry James avait écrit dans l’histoire originale, elle était complètement saine d’esprit mais dans mon cas, parce que la femme était plus jeune et physiquement attirante – Flora Robson l’avait merveilleusement interprétée sur scène – il n’était pas impossible qu’elle soit profondément frustrée, ce qui ajoutait une autre dimension, que tout ça n’ait été créé que par sa propre imagination ».11

En toute innocence, le moi de miss Giddens fait l’expérience tragique et intime du soi, archétype de la totalité à travers les symboles dont son environnement physique et psychique regorge. C’est sans doute pour cela qu’ « On ne peut pas s’empêcher de se faire des idées ». Le symbole est un affect et sa représentation contenant ses deux opposés. Il serait fastidieux de les inventorier tous tant le film de Jack Clayton en foisonne, rejoignant en cela un autre maître anglais contemporain ( et lui aussi abonné à Pinter ), Joseph Losey.

Très tôt, on découvre le motif de la toile d’araignée, mandala commun donc forme originelle de l’ordre universel qui représente justement le soi ( et l’araignée, la mère négative ). Comme l’arachnide, moins nous en avons conscience, plus nous nous démenons dans ce monde, et plus nous nous emmêlons dans les innombrables fils tissés par les craintes de notre inconscient. Sa toile est ici synonyme de difficulté, d’interdit et au final, de danger. Associée dans un plan d’intérieur à une forme phallique, il figure le piège dans lequel va la précipiter une vie sexuelle et sentimentale au point mort. A l’instant où Giddens parle de pervertir ( contaminate et ensuite, to corrupt ), la toile encombre alors l’auréole que lui dessinait le plafond de verre et de métal de la serre, en l’élisant proie facile de ses fantasmes. Enfin, ce motif géométrique naturel se mixe au symbole classique de la roue du destin après la rencontre de Giddens et Miles, la plaçant immédiatement sous le signe des ambiguïtés.

L’étang n’est pas qu’un élégant poster bucolique. Bien que saisi par un travelling latéral lors des deux arrivées en voiture, il trône toujours au centre par un léger recadrage, point de fuite indéfini et parfait cœur du récit ! Dans l’interprétation jungienne des rêves, l’eau est le symbole de la partie féminine du rêveur. Ni mère, ni femme sensuelle épanouie, l’eau croupie encombrée de nénuphars en dit long sur la vie privée du personnage ! Pour elle, s’approcher du plan d’eau, c’est s’embourber dans ses obsessions et ses regrets, au risque de s’échouer telle l’Ophélia romantique de Millais, répétant le geste désespéré de miss Jessel. Tableau célèbre qui se rappelle à notre bon souvenir quand Flora raconte la main que Miles a vue remonter à la surface. Si miss Giddens est d’abord remplie de joie à la découverte de ce lieu, c’est que chez elle le réflexe et l’instinct de préservation ne sont pas innés. Il lui faut plonger en ses jupes et redécouvrir son sexe-cloaque… Sur la berge, les cygnes qui apparaissent aux côtés d’une Flora, elle aussi d’un blanc immaculé, représentent la castration. Pour se réaliser, Miss Giddens finira par éloigner physiquement la gamine pour se consacrer au seul mâle de la maison… Mais du point de vue de l’enfant, cette étendue d’eau et de végétaux mêlés est également signifiante. C’est la relation maternelle qu’elle entretenait avec miss Jessel engloutie à jamais. D’où le rapport privilégié que la gamine préserve avec un lieu qui la ressource. Au pied de la tour, une flaque reprend en miniature cette symbolique de la féminité. Particulièrement lorsqu’elle est traversée par un rayon émanant du sommet de la tour, où miss Giddens avait projeté son désir ( le fantôme de Quint). Ce dard lumineux n’est pas pour autant l’éjaculation précoce du récit. En associant l’image allégorique d’un Miles innocent à cette saillie, il est facile d’y voir la perversion faite femme. Pourtant plus sûrement, et en cela la piste jungienne va encore contredire la théorie sexuelle freudienne, cette scène exprime encore un désir de totalité de l’héroïne, la réconciliation de ses parties masculines et féminines pour accéder à un niveau plus élevé.

Bien plus que de revenants, le film de Jack Clayton est peuplé de statues. Il y a le cercle ésotérique dans le jardin, lieu du sabbat final sous l’égide de Peter Quint mais aussi centre dans lequel il faut entrer, débarrassé de ses multiples personnalités pour accéder à la connaissance de soi. Plus frappante encore et fort bien utilisée, l’allée sur la terrasse ( reconstituée en studio ) exprime la mélancolie qui sourd de cette maison hors du temps ( de La belle au bois dormant à La belle et la bête ) et la présence permanente des défunts et du monde invisible. A savoir si comme dans Les visiteurs du soir, un cœur ne bat pas encore sous la pierre. Peut-être dans la stupéfiante statuette d’un angelot à demi nu attirant des mains adultes tranchées aux poignets et qui nous transmet un sentiment mitigé : lien maternel dévorant, attraction-répulsion, pouvoir de séduction, il incarne en un faux plan subjectif l’adulte hésitant et la distance focale, une invitation. Miss Giddens n’y voit elle qu’emprise, l’œil de Quint. L’insecte parasite qui sort de la bouche de l’ange de pierre renvoie au mal être de la vieille fille face à l’émotion érotique. Tous ces bustes font de Bly le royaume des âmes, chasse gardée de Quint, Giddens y jouant à peine les Orphée en voulant à tout prix repêcher Miles.

Film d’époque, les bougies sont ici à profusion. Il s’agit d’un symbole radiaire, lié à l’archétype de l’Esprit. Il dégage une grande force émotionnelle. En réalité, il vient envahir le champ du moi au lieu d’éclairer une explication rationnelle, creuse l’ombre et crée le délire.

« Oh look it’s a very lovely spider… and it’s eating a butterfly »

La première question de Flora pour appâter/tester la nouvelle arrivante est un « Vous avez peur des reptiles ? » La représentation chrétienne s’impose aussitôt : la tentation du jardin d’Eden, ce qui esquisse en nous le portrait d’une Flora corruptrice potentielle. La question pourrait concerner, plus à propos, l’inconscient de miss Giddens dont le serpent aurait perdu son caducée, signe de déséquilibre psychologique. Son Ouroboros, serpent de la Totalité lorsqu’il se mord la queue… Le fait que le reptile s’avère être une tortue rassure l’adulte par un signe de plénitude, lié à l’enfant en tant qu’individu en construction, sa noyade ultérieure évoquant les difficultés inconscientes qui remontent en nombre. Et c’est un Miles révolté par les désirs refoulés qu’il attribue à sa tutrice qui brisera une vitre de la serre en y jetant… la tortue Rupert ( ressuscitée ? ). Dans le plan de l’araignée jadis mentionné, le personnage de Flora est déjà perverti, au moins esthétiquement puisqu’elle préfère la laideur du prédateur à huit pattes à la beauté naturelle du papillon, à moins que son ignorance des valeurs ne personnifie l’innocence absolue. Surtout que la fillette ne sait pas qu’à ce moment cette miss Giddens qui l’observe, file à son encontre des illusions dans lesquels tous seront bientôt empêtrés.

Les pigeons ont été ajoutés au script par le réalisateur. Miles apparaît couvert d’oiseaux tel St François d’Assise. Une iconographie religieuse propre à frapper la fille de pasteur. Particulièrement fort est ce plan flou, sombre et au ralenti sur un pigeon qui tente de s’envoler de la tour, qui peut être associé à l’encombrement psychique de Miles hébergeant l’âme de Peter Quint. Ou à celui de celle qui le voit, tant cet instant rompt avec toute idée de réalité. Plus loin, l’allégorie du volatile au cou brisé précède l’innocence interrompue par le baiser enflammé, adulte, que lui donne Miles, et que la célibataire reçoit avec stupeur mais reconnaissance. Enfin visuellement, ces pigeons blancs mais tout aussi psychopompes, sont l’envers des oiseaux qui se manifestent brutalement à travers la bande sonore. Belle trouvaille donc et qui suivra Jack « Birdy » Clayton toute sa vie puisque bien avant John Woo, il se découvrira une passion de colombophile !

Les fleurs étouffent toutes les premières scènes avec miss Giddens. Dans sa passion pour les roses blanches transparaît sa manie de parer la vie à Bly d’une sorte de suaire qu’elle se figure être « l’innocence » ( serions-nous dans un drame de la virginité ? )… Jusqu’à l’enfant lui-même, assimilé dans un fondu à une rose qu’il faut cueillir carpe diem lors d’une séquence idyllique… Parmi la très touffue couverture végétale, le seigneur du lieu est bien le héros de la comptine, le saule pleureur ( willow ). Cette autre façade de miss Giddens, dont les branches l’entourent, la baignent, coupant l’effarée du monde de la jeune danseuse, comme le rideau de pluie et de tristesse sépare Flora de l’image de miss Jessel.

Enfin les dessins entretiennent un dialogue permanent avec l’inconscient. C’est le croquis d’un orage et ses éclairs passionnés où Giddens ne trouve qu’une éternelle nature morte : des fleurs dans un vase ! Morbidité obsessionnelle qui fait semblant de contredire l’imagination que lui prêtait la question ingénue de l’oncle. Après la scène du poney, Flora représente l’équidé au galop, sans cavalier dessus, comme si Quint avait mené la cavalcade depuis l’au-delà. C’est une représentation d’un corps physique que Giddens devrait s’efforcer de comprendre plutôt que de vouloir contraindre le sien et déjà sans doute, une projection de la sensualité du grand frère. Mais dans son raisonnement, la gouvernante peut y voir le désir de liberté de la part d’une enfant déjà sous le contrôle mental d’une autorité extérieure. Enfin, hypersignifiants, les cadres accrochés au mur de la pièce principale délimitent l’espace psychique de cette « Poor Silly Giddens ». D’une complète abstraction, ils indiquent une personnalité de plus en plus confuse.

Les symboles sont des traductions de la psyché collective qui inondent la conscience. En revanche, il n’y a pas de réelle psychose générale créée par la sexualisation à outrance ( plutôt un climat lourd qui correspond aux révélations faites sur le couple de défunts autrefois libertins et par extension à la puberté précoce de Miles, déliquescence qui culminera dans la moiteur de la serre ) mais bien par l’exagération de l’interprétation biaisée, névrotique, carrément nymphomaniaque, qu’en fait miss Giddens et l’empreinte qu’elle laisse dans cette épaisse et poisseuse atmosphère de refoulement. La force du numen, l’intensité énergétique, entraîne des phénomènes de fascination ( le crescendo des échanges de regard en gros plans entre Miles et Giddens, véritables images-affection et figures iconiques dévoyées ) et de possession. Pour le spectateur contemporain, tout concourt pour prouver, sans certitude néanmoins, que c’est elle qui est possédée par son fantasme libidineux de Quint et non les enfants. Elle fait de cet « homme beau et hideux » à la fois, son mythe personnel, celui qui « laissera sa trace sur mon sol », ainsi que l’invoque religieusement la poésie de Miles. Indifférente au désespoir qu’elle et Grose attribuent à miss Jessel, l’héroïne interprète tout à travers le prisme de la jalousie et de la frustration. Sa silhouette va s’assombrir au fil du récit, son corps absorbant la lumière pour devenir semblable à l’Imago de sa rivale, au sein d’un même décor végétal.

« L’invisible, l’indicible, l’insaisissable : entre peur et désir, Henry James n’a cessé d’approfondir la dimension d’inconnu où s’abîme pour lui la conscience ; abîme de l’autre sous les dehors du même, abîme du regard en son objet obscur : abîme d’un langage qui dérobe le sens. » Evelyne Labbé. Ecrits sur l’abîme : les derniers romans de Henry James

A la lisière de l’état hypnagogique, de l’état modifié de conscience, miss Giddens se retrouve, et le spectateur avec elle, dans la peau d’un médium libérant l’ectoplasme. Pour en revenir au début du vingtième siècle, il y eut un ectoplasme qui accéda à la célébrité sous le nom de Katie King. Il/elle était généré par le faux médium, mais vraie illusionniste, Florence Cook, avec sans doute pas mal de gesticulations à en croire les clichés d’époque délirants. Le dit ectoplasme fait le lien entre l’esprit et la matière. Pas de corps fluidique ici, de périsprit cher à Allan Kardec. A moins que ce ne soit la fonction des beaux mouvements de caméra qui portent Deborah Kerr aux nues et lui donnent dans un premier temps cet air de statue vivante, de paumée ressuscitée d’une époque révolue. A force de la regarder s’entourer de ses roses blanches méticuleusement « fauchées » et parce que les pétales tombent dès qu’elle les touche, la jouissance excessive que cet art du bouquet funéraire lui procure, rend son existence pour le moins suspecte. Ce sanctuaire des courants d’air, à moitié habité, lui apparaît comme un palais. D’où le doute qui s’insinue : « un paradis pour les enfants », mais de quel type de marmots s’agit-il donc ?! D’ « un enchantement » susurre-t-elle à propos de Flora ( et à son arrivée, Miles ), petite fille idéalisée, vision rassurante et lavée de tout péché. Miss Giddens est en réalité l’intruse, la jamais vivante – voir son reflet dans le miroir au milieu des fleurs et des cierges éteints – qui vient déranger un monde plutôt confortable et serti de la vision idyllique de l’enfance. Et quand la caméra les laisse toutes deux s’éloigner vers Bly pour la première fois, la fillette joue le rôle du passeur vers l’autre monde. A ce moment, « la proximité indifférenciée de soi à soi est un autre nom de la mort ».12 Deborah Kerr glisse dans les coursives du manoir, flotte sur la surface du réel, comme emportée par le courant. Entièrement absorbée par l’état morbide. Un attrait qui l’aveugle, jusqu’à lui faire dire à l’enfant inanimé : « You’re safe now ». Pour elle, mieux vaut mort qu’affranchi… La caméra accompagne sa non-énergie, qui passe par l’exaltation pour retomber en effroi, les yeux irrémédiablement attirés par la tombe. Car Les innocents confronte le spectateur moderne à un protagoniste issu de croyances archaïques ( et même rattaché à une religion considérée comme « morte » par Jung ) et pour qui la morale religieuse victorienne s’oppose au spirituel, dès lors qu’elle baptise les fantômes « abominations ».

Aniela Jaffé, une des « élèves » de Jung, avance dans « Apparitions : Fantômes, rêves et mythes »13 que ces manifestations sont le résultat de projections objectives de l’inconscient collectif, auxquelles il faut être attentifs. Pour elle, ces Imago existent psychiquement et on ne saurait s’en débarrasser en parlant d’hallucinations. D’ailleurs, Flora prend la chose très au sérieux. Elle assure connaître des gens méchants, errant sur la terre et demande calmement « Où emporterait-il mon âme ? ». Une pierre dans le jardin de ceux qui prétendent résumer Les innocents par une analyse du psychisme d’une pédophile. Prise dans les filets de Bly, elle serait moins la célibataire perverse qui génère une énergie malsaine par ses pulsions que la victime d’un lieu chargé en « énergie psychique sans pulsion sexuelle : une libido originaire qui peut être sexualisée ou désexualisée »14 puisque chez Jung, il s’agit d’une force émanant de la polarité psychique conscient/inconscient ( et qui redouble jusqu’au processus de création du film ! ). Nicolas Abraham et Maria Torok, poursuivant les travaux de Sandor Ferenczi, ont cette définition contradictoire : les fantômes « ne sont pas les trépassés qui viennent hanter mais les lacunes laissées en nous par le secret des autres ».15

Une lecture du film pourrait se faire exclusivement à partir des affects véhiculés par les rapports pathologiques du noir et du blanc et dans les variations sensibles sur le nuancier des gris. Particulièrement parce que la blancheur n’est pas qu’angélique ( nonobstant, l’ange c’est déjà l’au-delà ), elle est aussi terriblement mortifère. Car l’héroïne, déconnectée des réalités du monde spirituel par sa croyance infirme d’un au-delà infernal et sexué, n’y puise pas la force de l’Esprit. D’ailleurs, toutes les cosmogonies identifient le conscient symbolisé par la Lumière comme le problème central. Parallèlement, les symboliques plus basiques ont d’abord et toujours cours. C’est bien dans une voiture noire tirée par un cheval noir, figure gothique, draculesque ou hammerienne, que miss Giddens fonce vers nous dans un plan paysager presque surexposé, givré. Plan pourtant frappé au sceau de la promesse d’une descente aux enfers. Dans le film de Clayton, seuls les gris sont rassurants. Mais pas pour longtemps ( les ombres des statues qui hantent les fenêtres, les vitres embuées aux gris sombres et coulants ) puisqu’il y a contamination de tous les espaces diégétiques d’un film hanté par l’énergie sexuelle et vampirisé par la folie « comme une pétrification de matière (s) qui va de pair avec la figure obvie d’une lumière tueuse et de ténèbres mortelles ».16

Au firmament du septième art, Les innocents s’affiche comme le film total sur le combat de l’ombre et de la lumière !

« La caméra n’est qu’un appareil qui capte la lumière et l’ombre. Comment représenter des fantômes qui ne sont pas réels, avec ces lumières et ces ombres ? Je pense que c’est la base du cinéma. »

En tout cas, celle du cinéma du K. comme le prouve cette interview avec le Monde.17 Chez Clayton, tout commence par 45 secondes de noir… « Puissance princeps, première et dernière, de cette lumière sans laquelle rien ne peut exister à l’image, par laquelle tout peut disparaître de l’image. Sur le suaire de l’écran, il n’est des corps d’autres soupçons ou traces que lumineuses. Ils n’ont d’autre matière que de lumière ».16 Berceuse, parole, puis le générique de la Fox, sans doute un peu pressée de mettre fin au néant. Au commencement, il y eut le rapport entre la bande sonore et les rayons lumineux. La création lumière des Innocents participe d’un sens massif et qui se rapporte à son intrigue, au rythme des états d’âme de son protagoniste. « Cultiver des états atmosphériques dramatiquement et métaphoriquement signifiants, c’est bien entendu ce que fait le classicisme quand il les fabrique entièrement en studio ».16 Ici est donc maintenu le punctum sensoriel par la minutie des raccords lumière. Mais le plus flagrant, c’est de constater, de ressentir l’assombrissement général au fur et à mesure du combat titanesque de miss Giddens. Évidemment, plus les forces obscures issues du monde des morts se rapprochent dès lors que ses pensionnaires prennent de la consistance, plus ils absorbent la lumière vitale ( ambiance Low key ). Pour cela, il fallait d’abord créer l’ambiguïté d’une lumière très claire, diurne, sans pour autant occulter le sens véhiculé par les éclairages. « Faire parler la lumière »… C’est le tour de force qui permet de traduire esthétiquement l’objectivité de James ou l’ironie glaçante de Capote. Elle a valeur allégorique, notamment dans ces extérieurs sur-éclairés. Dès l’arrivée de miss Giddens à la propriété, une source lumineuse lui est consacrée et la détache – subtilement – de son environnement, lumière éminente, révélant à la fois l’esprit ( élection du personnage « idéalisé » auparavant par le tuteur ) mais aussi les ombres qui trahissent pensées et états d’âme. Autre exemple, l’arrivée à la gare de Miles nimbe l’enfant-roi d’une lueur qui en fait un être hors du commun, « different », potentiellement habitable par un esprit supérieur ou éligible par le cœur d’artichaut de la célibataire.

Cette lumière s’avère particulièrement architecturante en dramatisant l’espace ou au contraire en l’unissant ( revoir l’hyper objectivité de l’agonie du papillon au risque d’y prendre goût ! ) et en sollicitant les corps, quelle que soit la place où elle s’origine ( présence d’un hors champ discret mais tenace, puissamment évocateur ). A l’intérieur, et à cause de l’éclairage minimaliste des scènes les plus contrastées, la faible capacité des objectifs cinémascope obligent l’équipe à baisser le diaphragme et à rajouter un maximum de projecteurs et d’arcs puissants – au risque de tout faire sauter – pour éclairer tous les arrières plans. La lumière polytonique participe comme les objectifs à cette occupation d’un champ se déchiffrant souvent comme un livre ouvert, en un montage interne requérant des sources multiples pour éclairer chaque zone ou couche. Ou à l’inverse composant parfois une simple tonalité, plus abstraite mais toujours atmosphérique. Car ici, l’appel de la zone indéfinie du champ fait parfois vaciller les certitudes du personnage ( soutenues par l’angularité des faisceaux ) et du spectateur, dans une démarche aventureuse opposée à la tradition. En tout cas, en créant une dynamique lumineuse interne de l’arrière-plan ou des fonds.

Si la méthodologie choisie pour éclairer les scènes est d’approche classique, le résultat dépasse toute retenue, en en faisant un des film les plus importants depuis l’expressionnisme allemand, auquel il se rattache, lointainement, fatalement, comme toute œuvre fantastique. Car l’Expressionnisme est « un art qui donne forme à une expérience vécue au plus profond de soi-même » « une perception du monde » selon la définition d’Herwarth Walden dans Der sturm. Une esthétique qui nous vaut le plus beau moment d’angoisse du film. Seule « dans l’obscurité où se noie la clarté »,16 miss Giddens cherche parmi les portes du couloir de l’étage les pièces d’où proviennent les paroles obscènes qui se bousculent à l’intérieur de sa boite crânienne. Elle tente d’enfoncer des portes ouvertes ou a contrario, ne peut que buter sur des questions non-résolues, à un rythme frénétique, la scène dessinant un passage vers l’inconnu où la Nuit menace de l’avaler pour de bon. Point de fuite de nos imaginaires, la nuit obscure de son cerveau se concrétise par la dureté de ses contrastes. Le décor achève de rendre labyrinthique, onirique et abstrait sa série de portes. L’astuce réussie des bougies à mèches multiples pour augmenter leur luminosité, transforme le tournage de cette scène en galère pour la scripte Pamela Mann, épouse de Freddie Francis, qui doit gérer des raccords impossibles du fait de la combustion rapide de toutes ces chandelles.

Le tournage des Innocents mélange le studio ( en plus des intérieurs, les vues de la terrasse extérieure sont aussi réalisés à Shepperton ) aux extérieurs tournés à Sheffield park dans le Sussex. Tous les éclairages ont été minutieusement pensés et surtout planifiés en amont. La nature elle-même est éclairée afin de donner ce sentiment d’un autre monde diurne et suprasensible. D’où l’anecdote célèbre d’un Francis montant aux arbres bien avant le début du tournage, pour installer des réflecteurs ou peindre les surfaces. Pour la scène cruciale de l’apparition du spectre sur l’étang, au lieu d’atteindre à un naturalisme où le paysage reste à la fois vivant et signifiant ( à la manière par exemple du cinéma japonais classique ), on obtient une peinture irréelle, matière figée, hors du temps. Où les traces et les signes de la réalité sont gommés. Une image du passé qui s’apparente aux tous premiers temps du cinéma, grisée, dans laquelle seule la silhouette sombre semble se mouvoir presque imperceptiblement. Un décalage infime, à la fois visuel et temporel, qui crée immédiatement l’inquiétante étrangeté. Un éclairage uniforme dont la modernité sans ombres au tableau, poursuit les choix adoptés pour filmer les extérieurs tout en s’opposant aux autres effets obtenus depuis le début du métrage. Une dialectique se poursuit et se répercute à travers the text of light : « … une dualité, un déchirement de l’être intime de la lumière entre clarté et obscurité, doublé d’une déperdition ou perte ; celle-ci étant l’expression dans l’espace et le temps de ce déchirement : la clarté finit en obscurité ( l’un des aspects de l’évanescence de cette im-matière, cette matière-souffle qu’est la lumière ) ».16

En qualisigne, image deleuzienne de l’affect exprimé dans un espace progressivement embrumé, le monde des morts unilatéralement vainqueur, l’enfer personnel dans la brume délicate du souvenir. Plutôt ici, vidé par la faculté native-léthale de la lumière qui aboutit à cette introduction tentée par la néantisation de l’espace. Seuls les yeux de Deborah Kerr reflètent la lumière, la sueur perlant juste assez sur le visage plâtreux, ugly, pour en sculpter les traits gonflés et les angles saillants, avant que le brouillard n’envahisse le plan pour adoucir la douleur et éteindre l’aube anthracite ( la partie gauche du visage mangée par la nuit se révèle aussi sombre que miss Jessel quand elle l’apercevra ). Prima qui souligne l’aura ( funèbre) du personnage et maintient son existence. Lumière immanente qui isole son essence d’un fond incertain, d’un monde ambiant dont finalement on ne sait rien. L’art de la lumière cher à Godard, ou tel que le sublimera par exemple un Pedro Costa, remplace in extremis celui de l’éclairage…

Les Innocents n’est pas seulement une œuvre duelle mais aussi un film de transferts qui suit le mouvement de la dynamique archétypique.

Si l’on s’en tient à la définition donnée par Horacio Etchegoyen,18 « le transfert est une relation d’objet particulière, d’origine infantile, de nature inconsciente ( processus primaire ) et par conséquent irrationnelle, qui confond le passé avec le présent, ce qui lui confère son caractère de réponse inadaptée, déplacée, inadéquate. Il appartient à la réalité psychique du fantasme ». Durant le retour de la gare en diligence, la tête de Miles est vue en fondu comme sortant du ventre de la statue. Minéralité de la matière engrammée dans l’image, évanescence de l’immatériel qui ne pèse que le poids qu’on lui donne. La statue peut être vue comme l’ectoplasme de Miles, ses pensées appartenant alors à Quint, mais surtout à rebours, comme le transfert de celui-ci dans le jeune garçon. Au grenier, un mouvement de caméra furtif unit le portrait de Quint dans le médaillon cassé au visage de Miles, bondissant comme un diable. Association temporaire – quelque chose de Quint passe néanmoins quand Miles s’accroche au cou de sa maîtresse – mais vraie fausse piste. C’est dans le médaillon féminin que Deborah Kerr porte sur sa gorge qu’il faut voir le transfert discret du prédateur sexuel, qui investit le féminin de sa brutalité de gardien. D’où l’impression générée par l’ambiguïté des personnages et des situations, d’un ballet incessant des énergies. Et c’est encore un double sens qui traverse le corps de miss Giddens lorsque le train amène l’enfant jusqu’à son ventre : « pénétration » passive qui donne à penser que Quint agit déjà sur l’enveloppe physique de l’enfant, mais aussi excroissance de l’esprit maternel rapace de la vieille fille qui l’attire à elle pour le réenfanter au sein d’une nouvelle matrice. Scène phénoménale brillamment mise en scène ( angles de vue, valeurs de cadre…) pour décupler le pouvoir vénéneux de son écriture, où culmine une interprétation fascinante !

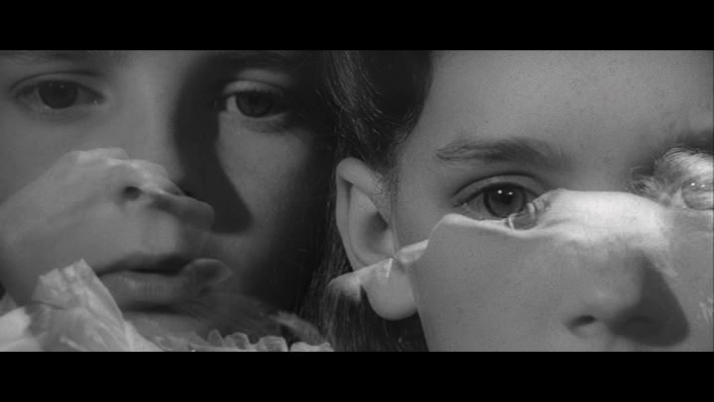

Outre la composition de plans et de séquences complexes, la traduction cinématographique la plus forte est amenée par le montage de Jim Clark et ses fondus enchaînés persistants qui défient les lois habituelles. Renaît ici l’esprit et l’esthétique de William Hope… En plus d’être particulièrement lents et d’imprimer un rythme général de rêve éveillé à chaque séquence, ils sont quatre à cinq fois plus longs que la moyenne et font de The innocents le réceptacle des métamorphoses. Ainsi, avec la douceur d’une caresse maternelle, un fondu annihile l’espace et réunit/oppose Miles et ses oiseaux à Giddens et ses roses. Selon Jung encore, ces transferts sont une étape normale et nécessaire dans le « voyage » du héros, plus qu’un danger. Ils agissent entre les personnages mais également entre le récit et le spectateur, placé en position d’analyste dès le réalisme psychologique du début. Enfin, après ces compositions remarquables, vient la longue scène du cauchemar où les surimpressions se figent et se multiplient, jusqu’à quatre images simultanées. Un procédé rarement porté à cette extrémité depuis Abel Gance, mais qui reviendra en force dans le cinéma underground à la fin de la décennie. Même s’il marque ici la limite du procédé, avec des compositions réduites à des associations d’idées, échouant à créer une nouvelle dimension purement plastique (exception faite de l’alliage un peu bergmanien des trois visages-titre qui coiffe cet article ! ).

Dans cette intrigue qui flirte avec le drame passionnel, on évoquera encore le « transport » des baisers. Lorsqu’ils s’embrassent chastement sur la bouche au retour de Miles, les petits sont la part mâle et femelle d’une même entité, l’androgyne parfait, l’enfance – même si la crainte d’une relation potentiellement incestueuse n’est pas exclue dans la séquence d’un cauchemar qui révèle sa jalousie maladive. Hors, une des règles de la polarité du récit est que ce qui est opposé s’attire. Le baiser que Miles va voler à une miss Giddens finalement consentante, transforme profondément leur nature. Il entérine son statut de diablotin fantasque, idéal suppléant d’un être bestial à la queue fourchue narguant la vestale qui baisserait sa garde. Après la chute de la barrière physique entre la femme et l’enfant, le spectateur perd pied dans le psychisme de la gouvernante démunie face à des phénomènes qui équivalent à une « mise en acte de la réalité sexuelle de l’inconscient ».19 Dès le départ, dès l’apparition de Flora dans un reflet, ces petits semblaient déjà une projection engendrée par la frustration d’une femme encore fertile. Le ciel se réfléchit à son tour et les repères plongent… Le bas, le haut, ce qui en est. A ceux qui rechignent à ces interprétations faciles et partielles, rappelons que William James, frère de l’auteur, était philosophe et psychanalyste. La psychologie de l’héroïne dans le matériau littéraire d’origine ne peut donc ignorer les travaux de Freud et la possibilité que les apparitions des revenants résultent d’un trouble intérieur. Si les spectres questionnent les limites, la cohésion de cette cellule familiale grâce au ciment de l’amour se frotte à l’obscénité clairement évoquée. Dès lors que la personne morale se trouve révélée à elle-même par l’« œil infaillible » de Quint (infaillible… mais torve ! ), les valeurs et les rôles de chacun en seront chamboulés. Il y a ensuite transfert moral de miss Giddens à mrs Grose, après que l’héroïne ait troqué son rôle d’éducatrice ( dès que Miles/Quint mène la danse ) pour celui d’exorciste qui en oublie ses propres démons. Si auparavant elles étaient mises sur le même plan – devant ce feu ardent où l’énergie sexuelle de Quint s’est concentrée, après que les plaisirs de la chair aient été réveillés au cours d’un péché véniel commun ou à l’église, couvertes de leurs châles aux arabesques florales et sombres l’une devenant le négatif de l’autre -, la rupture est consommée dès lors que les deux femmes se retrouvent séparées par une statue masculine particulièrement érotique, dans une atmosphère chargée et tournant à l’hystérie féminine. D’où le rire féroce et libérateur arraché à Grose ( parfaite Meg Jenkins, aperçue dans Oliver ! )…

Enfin, en réponse à son affection, Miles projette son amour sur miss Giddens. L’amour « innocent » inonde le savoir, en devient l’essence. Dès lors, le spectateur ne sait plus qui est l’adulte et qui est l’enfant… A charge de la catherinette, il y a d’abord son immaturité. Quand l’oncle raconte le drame tragique de la perte de sa rivale, elle le vit comme un don et semble réjouie du chagrin des petits. Et puis son rôle de préceptrice n’a aucun poids, aucune réalité concrète dans le quotidien de Bly. La nature l’emporte. Elle se range vite à l’idée que Miles connaît les secrets d’une sexualité, qu’elle-même semble ignorer à son corps défendant. Il faut louer l’interprétation délicate mais très physique de Deborah Kerr, dont la persona s’éclaire, lippe tremblante et qui tente de réfréner toute émotion à peine parvient-elle à s’exprimer. Le personnage doit masquer cette reviviscence, le spectateur en étant réduit à fantasmer la cause de ce trouble prenant source dans un passé que le scénario a heureusement voulu manquant. Erotisant la vie intérieure enfantine, Giddens oscille entre poussées hystériques et un état quasi somnambulique. Ce mouvement crée un entre-deux, semblable à la « chimère transférentielle » de Michel de M’Uzan, qui devient pour miss Giddens ce noman’s land, un univers où l’enfance n’est pas représentée ( les emblèmes en ont été remisés au grenier ). Ils sont ou grandis trop vites ( et les fantômes d’un âge envolé trop tôt ), ou possédés par des adultes. Miles/Quint est dès lors ce pervers polymorphe, sans oublier Flora qui vibre à l’unisson avec miss Giddens à chaque démonstration bravache. Mais si comme le dit mrs Grose « vous leur avez transmis votre peur », l’ultime apparition de Quint terrassant le garçon est la chimère la plus marquante.

« C’est un enfant qui prend le jour pour en faire sa cabane de feuillage. Il arrive à l’horizon de la mémoire sans aucun bruit, sans aucune page. Il n’a rien à nous dire. Il est la présence même. Il éclate de tous les rires de la terre. C’est un enfant pareil à la mer et pourtant c’est un enfant-soleil. Il fait chanter toutes les colombes. Il adoucit les serpents du rouge vif. Il boit la rage et donne le rêve. Un jour nous le rencontrerons ». René Barbier, 1999

Tout comme elle doit identifier son Animus et se confronter à l’Ombre, miss Giddens doit retrouver son enfant-intérieur. L’inversion des rôles n’est pas seulement un basculement de la narration ni la crise du protagoniste, mais le passage douloureux et obligatoire dans la quête du « puer aeternus », l’enfant éternel. « Les thérapies basées sur l’enfant-intérieur ont pour objectif de faire de nous des adultes-enfants capables d’aimer et donc d’écarter les peurs et les fausses volontés qui nous empoisonnent le quotidien et s’opposent à notre épanouissement ».20 Face à elle, le double, l’ambivalence, la part d’ombre de l’enfant-divin qui s’incarne dans deux chérubins, les fripons divins. Flora est le meilleur exemple de ce trickster, mauvais génie incarnant la ruse, la dissimulation et le désir de changement. Un personnage-type universel présent dès les récits fondamentaux qui forment notre héritage commun. « Ils remettent les égo surdimensionnés à leur place et poussent les héros et le public à garder les pieds sur terre. Grâce aux rires qu’ils provoquent, ils nous aident à comprendre nos entraves et attirent l’attention sur la folie ou l’hypocrisie ».21 Il est intéressant que cet archétype soit représenté dans l’ouvrage de Christopher Vogler par un oiseau noir, une chandelle, un livre et un trousseau de clés, soient deux symboles présents partout dans le métrage, l’ouvrage qui en rappelle l’origine littéraire ainsi que le principe de sa narration, et les clés qui matérialisent la quête intérieure de l’héroïne et du spectateur… Héroïne qui vacille donc dès les premières manifestations surnaturelles, le dialogue Flora/Giddens en devenant parfois surréaliste. La gouvernante s’y comporte alors en ravie de la grotte. Quand la gamine rit des tourments qui affolent le sommeil de miss Giddens, – on a rarement figuré la perversité sur un visage angélique avec autant de force qu’ici – elle semble bien à ce moment se délecter de l’emprise sensuelle de Quint sur les rêves comme se moquer de la faiblesse du protagoniste. Face au délire galopant, Miles et Flora sont plus que tous des catalyseurs. Ils apportent aussi une note à la lisière du comique. Mais gagnés par l’humour diabolique de Quint, le rire se fige en rictus sinistre dans la moiteur de la serre.

La profondeur des rapports du trio tient avant tout par l’alchimie étonnante de ses comédiens. Elle repose sur un consensus : Jack Clayton n’a pas communiqué aux enfants le reste du scénario, pas plus qu’il ne leur a dévoilé les éléments adultes de l’histoire ( et pour cause ! ). A travers les leçons de choses d’une Flora qui manipule l’adulte comme sa poupée ou les cours de séduction de Miles, le jeu inspiré des acteurs s’harmonise avec leur direction, d’une qualité rare. Si Martin Stephens est déjà chevronné ( il a fait merveille dans Le village des damnés de Wolf Rilla en 1960 ), la jeune Pamela Franklin fait ici des débuts fracassants ( elle reviendra dans quelques bandes fantastiques et téléfilms ) et livre une interprétation aussi éphémère qu’impressionnante de spontanéité. Clayton travaille aussi bien l’humain, que le peintre sa pâte ou James sa prose.

Comme le rappelle Jung, « Les cadavres sont tous chimiquement identiques, mais les individus vivants ne le sont pas. Les archétypes ne se mettent à vivre que lorsqu’on s’efforce patiemment de découvrir pourquoi et comment ils ont un sens pour tel individu vivant ». La force de l’itinéraire de miss Giddens à Bly repose sur la rencontre avec un autre archétype, l’Animus ( quand elle-même représente l’Anima de Miles et de son oncle ). Miles, Quint ou l’oncle sont les « personnages », les archétypes personnels du sujet-Giddens. Les « constantes de son imagination » selon Charles Baudoin. Car les influences qu’exercent l’inconscient sur le conscient ont toujours les caractères du sexe opposé : l’indifférence et la distance de l’oncle, la séduction espiègle de Miles ( « an injury to the others » l’accable la lettre du collège, comme un écho aux désirs contre natures ) puis Quint. Toujours dans l’étourdissante scène où Miles monte le poney, le va et vient des point de vue enferme miss Giddens dans un tourbillon dont il ressort que le fripon est à cet instant habité par la force obscure de Quint. Son air grisé, voir extasié et la chevauchée exhalent une puissance qui trouble profondément la gouvernante, la domine. C’est que « l’Animus et l’Anima peuvent aider ou détruire le héros selon leur nature positive ou négative ».21 La beauté des personnages des enfants, alliés changeants, c’est de garder jusqu’au bout cette imprécision. Et on retrouve la fougue et une virtuosité de montage similaires dans le manège infernal final, mi-exorcisme en spirale, mi-sacrifice. D’ailleurs dans l’antiquité on sacrifiait aussi à la Grande Mère ( comme à Hadès, Perséphone, Hécate…) des victimes de couleurs claires ! Un sabbat mené par cette « sorcière lubrique », cette « old old woman », qui se déroule en un même mouvement circulaire, où le montage alterné s’accélère quand la présence du gardien de Bly devient presque tangible. « You’re free now », c’est autant à l’Animus que s’adresse ce message de victoire qu’à l’objet de son désir, le sous-texte tonnant un « Je t’appartiens » à travers son « I have you ». En aspirant l’âme de Miles, miss Giddens ne lui redonne pas vie comme dans le dénouement d’un conte, mais se laisse au contraire posséder par lui. Par cet Animus qui influe aussi sur les objets et l’environnement. La tour elle-même devient le symbole d’un Animus négatif : elle est terne, presque floue et sombre. En réalité, elle est exactement dans la tonalité des apparitions de Quint ( exceptée l’ultime où sa netteté diabolique surplombe la scène du drame, y préside au rituel, encourageant Giddens à le rendre visible, en brisant enfin le miroir qui retient prisonnier le Candyman ).

Un besoin de complémentarité somme toute logique… Jean Pavans, traducteur français de James, rappelle dans les bonus le tempérament féminin de l’auteur, dont la pudeur était légendaire. Ses personnages de jeunes femmes sont sa manière de scruter son Anima au fond des yeux. Et d’ailleurs, dans Le tour d’écrou comme dans Les innocents, le personnage le plus solide, Flora, est bien le plus fragile en apparence.

Le monde ontologique derrière le monde des apparences…

« Singing « o willow waly » till my lover return to me ».

O willow Waly est la berceuse d’ouverture écrite par Georges Auric et Paul Dehn d’après une ancienne chanson folk. Entêtante, mélancolique au possible, ce chant sur une séparation douloureuse qui ne guérit jamais, va vite devenir le leitmotiv chanté, fredonné, murmuré, décliné et égrainé au long de mélodies diverses et obsessionnelles, jusqu’à en devenir un déclencheur, idée formelle que reprendront plus tard le giallo et le thriller italien. Elle a un véritable pouvoir incantatoire. Comme un charme qui retient prisonnier une part de vérité auquel le spectateur n’a pas accès. « A broken heart have i. Oh willow i die, oh willow i die »… Piégée, notre héroïne à l’énergie de saule pleureur est devenue cette marâtre, turbulente comme un enfant impatient. Miss Giddens est un personnage expressionniste, dans le sens d’un subjectivisme poussé à l’extrême. Libre de tous liens sociaux, elle crée sa réalité propre, alors qu’en même temps, elle devient une abstraction totale, vidée de toute psychologie, traversée par des forces, des énergies et des tensions.22 Et de ce royaume des ombres, il n’y a qu’un pas jusqu’à la confrontation avec l’archétype ultime et qui achève de faire du récit un véritable conte initiatique et non un simple drame social maquillé d’horreur.

« Il n’y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection mais de la plénitude. Sans imperfection, il n’y a ni progression, ni ascension » Carl Gustav Jung, L’âme et la vie

Car miss Jessel est évidemment l’Ombre de miss Giddens. Comme elle – désir avoué donc à moitié pardonné ? -, Giddens affectionne « les garçons éveillés ». Sa projection devient le schème fondamental d’une sensualité flétrie ( la part qui ne se connaît pas elle-même ). Elle est en réalité enfermée dans un misonéisme sans doute congénital. Hors la rencontre de l’Ombre est la première phase de la thérapie jungienne et relance une piste plus complexe que le diagnostic freudien si évident au premier abord. Un aparté pour retarder l’inexorable dénouement… Désir et interdit étaient déjà condensés dans l’interprétation de Deborah Kerr pour Powell et Pressburger en 1947. C’est la comédienne qui fait le lien avec ces deux sommets photographiques brittons d’irréalité et d’artificialité, l’un en technicolor, Le narcisse noir, l’autre en noir et blanc. Retour à la protagoniste encore imperméable à toute prise de conscience intérieure ( individuation ) et ce, en pleine rencontre avec l’inconscient collectif. Les archétypes unissant un symbole à une émotion ( dont l’acmé est le plan traumatique de la silhouette noire sur l’étang ou le désir et la crainte du mâle réincarnés sur un visage d’enfant rieur ), ils se convertissent en potentiel d’énergie psychique, générant Imago, visions, délires… Parce qu’ils sont une structure de représentation « à priori » issue de la psyché objective, les spectres sont une image primordiale et mythologène. Le numineux, ce qui venant d’ailleurs saisit l’individu, en tant qu’expérience affective du sacré.23 Le mysterium tremendum supplante maintenant toute explication rationnelle ! Les apparitions sont aussi les symptômes morbides deleuziens, et le foisonnement de leurs cris, leurs souffles, leurs gémissements et leurs paroles murmurées, les opsignes, « images sonores qui rompent avec les liens sensori-moteurs, débordent les relations et ne se laissent plus exprimer en termes de mouvement mais s’ouvrent directement sur le temps ».24

« Je peux encore entendre, en écrivant, le silence prenant dans lequel sont tombés les bruits du soir. Les freux ont cessé de croasser dans le ciel doré et durant une minute, cette heure amicale a perdu toute voix. Mais rien d’autre n’avait changé dans la nature, à moins bien sûr que l’étrange intensification de mon regard n’ait été un changement » Henry James, Le tour d’écrou

La création sonore particulièrement riche, luxuriante, anxiogène, utilise les tous premiers sons électroniques, synthétisés ici par Daphné Gram. Ils contribuent à créer une dissociation, une distorsion avec la normalité. C’est l’agression sonore de la scène du poney, l’amplification démente de la boite à musique et les sons stridents qui se perdent entre les cris et les exhortations du climax terminal. Des bourdonnements de mouches bien réelles augmentent la perturbation psychique visuelle. Elles ont été ajoutées au scénario par Jack Clayton afin d’accompagner les apparitions. Une idée qui fera son chemin chez un certain Argento les décennies suivantes. Enfin, il faut souligner le mixage qui crée une vraie architecture sonore, mélangeant allègrement les niveaux de perception. Si le montage son accroît la force les images, il sait parfois en contredire le sens, participant à notre égarement et à cette fuite du Temps qui donne la cadence.

Il serait encore intéressant d’observer Les innocents à travers le prisme de l’antédiluvien conflit Nature-Culture, et la dite Culture, à travers la signifiance de la Lumière ( motif de la boule de cristal lumineuse – conscient alors ratatiné face à la toute-puissance de l’inconscient – et que l’on retrouvera au centre de la plante verte ) et des béances qu’elle ouvre dans le sens du texte. Au prime abord déjà littéralement, dans ce cadre naturel, face à ces arbres centenaires qui enserrent l’a nouvelle venue sur le chemin précédant l’arrivée. Ensuite, étant donné que pour les sociétés archaïques, la « Culture » n’est pas une œuvre humaine. Elle est d’origine magique. C’est par son truchement que l’homme rétablit le contact avec le monde des dieux et des autres êtres surnaturels et participe à leur énergie créatrice ( Paul Redin ). Dans le face à face initial avec l’oncle, miss Giddens porte sur sa robe une croix à la place du cœur. Le degré de croyance et la place qu’elle lui accorde, sont signalés de manière à peine perceptible. C’est malgré tout un détail fondamental pour comprendre sa lacune et son appréhension d’une autre réalité. Lévi-Strauss fait de l’inceste l’articulation entre Nature et Culture. En cela, son interdit est le fondement social. Et il est vrai qu’en proie à la tentation d’un inceste de substitution ou pour le moins moral, miss Giddens s’exclue sans regret du corps social du domaine. Sauf que pour les jungiens, c’est encore un « symbole de la réunion avec le propre être, lors de l’évolution du conscient au degré mythologique, dans le processus d’individuation et dans l’œuvre alchimique ».25 C’est en tout cas dans la scène clé de la serre qu’a lieu l’affrontement le plus spectaculaire entre Nature et Culture. Dans l’humidité de cette jungle, la première tente de convaincre la dernière, entre dialogue amoureux et venue effrayante.

Alors le numen règne en maître à Bly… Quand après la scène traumatique pivot du corridor, l’héroïne est encore assaillie en rêves par Quint, il s’ensuit un état dépressif qui contamine la météo et la libido se dilue jusqu’à la poésie du jeune Miles. Car l’amour est « une fièvre qui vous ronge, vous brûle et vous sèche le corps ». Cette libido mal dirigée se fige même ici en une gelée mouvante. Rappelons encore cependant que la sexualité n’est qu’une des formes que peut prendre l’énergie vitale psychique et gardons toujours à l’esprit que le fantôme révèle aussi le conflit entre l’homme et les choses, en rendant remarquable l’instabilité, la décomposition du monde solide,1 qui va partout ici, dans cette vaste parenthèse en forme de monde originaire qu’est le récit de la gouvernante. La mort plane alors en son jardin… Hors, dans bien des rituels initiatiques, la mort est « l’expression exemplaire de la fin d’un monde d’être, celui de l’ignorance et de l’irresponsabilité enfantine ».26 Elle est symbolisée par les ténèbres ( ou Nuit cosmique de la scène paroxystique du couloir ), la matrice tellurique ( le plan où miss Giddens marche dans le jardin passant dans une sorte de bouche « végétale » où on discerne très nettement la glotte ) et la cabane ( le kiosque ). Tout concourt à l’effondrement de la conscience, par une tabula rasa, une régression symbolique au chaos originel pour anéantir le vieux monde dont le retour des morts est l’expression la plus flagrante. Jean Pavans ne soulignait-il pas que James souhaitait « passionner les blasés par une incursion dans le chaos »…?

L’œuvre littéraire est transcendée par un film perturbant à plus d’un titre et pourtant, universel… Qui, précisément à l’orée de la révolution sexuelle ( et esthétique, culturelle, politique….) que connaîtront les années 60 et 70, ne statue pas et préfère tendre un miroir à une société anglo-saxonne qui persiste à nier la sexualité comme à l’époque victorienne. Les schémas que l’analyse met à nu sont tout aussi opérants hier qu’aujourd’hui et le long-métrage nous laisse un peu abasourdis, mais aussi émus, comme au sortir d’une longue et profonde méditation. Il est bien entendu passionnant d’observer comment notre époque inquiète et pudibonde le décrypte. Grâce aux Innocents, le spectateur voit ses propres fantômes lui apparaître sur l’écran en un dialogue intime. Alors comme chez Ozu, rien n’existe plus que l’impermanence des êtres et des choses. Chaque spectateur remplira le champ – de bataille – déserté selon sa relation au genre ( le Fantastique, sanctuaire des croyants ! ), son quota de ratio, son parcours, ses expériences personnelles et ses arrangements vis à vis du profane et du sacré. La chute de Miles, saisie au vol par une image dont on ne saura jamais la nature, est en tout cas la catharsis scellant le destin de miss Giddens sous le regard d’un spectateur impuissant. Mais peut-être aussi l’ultime étape d’une véritable transmutation. Et la dernière image-pulsion n’est pas un répugnant baiser nécrophile mais l’aspiration du souffle de sa vie future par un être sur la voie de la réconciliation. En guise de clin d’œil démoniaque, sur l’écran deux mains tremblent encore. Cherchant la protection du bord cadre, à peines éclairées par l’espoir d’une aube nouvelle, elles s’ouvrent pour recevoir enfin la lumière de la connaissance et de la guérison.

1: Diane Arnaud, « Fantôme », Dictionnaire de la pensée du cinéma.

2 : http://www.vice.com/fr/read/look-at-these-creepy-ghost-photos-from-the-early-1900s-456

3 : Paul Redin, Le mythe du fripon.

4 : Paolo Tortonese, Platitudes. Zola sous le regard de Henry James.

5 : Lawrence Grobel, Conversations with Capote, Nal books.

6 : http://mamytartine.blog.lemonde.fr/2006/10/17/2006_10_lhomme_et_son_d/

7 : Maurice Nadeau, Henry James, La coupe d’or, ed Laffont.

8: Freddie Francis, interview avec Scarecrow press, reproduite par Criterion dans son livret.

9 : Giuseppe Rotunno, Cahiers du cinéma 355, janvier 1984.

10 : « le réel pour lui signifie exclusivement le malpropre et il prononce ses grossièretés avec un air fanfaron qui les rend doublement intolérables » Henry James, Litterary criticism, french writers, other european writers, The prefaces to the New York editions, ed Leon Edel, 1984.

11 : Eric Braun, Deborah Kerr.

12 : Jacques Derrida, La dissémination, 1971.

13 : Aniela Jaffé, Apparitions : Fantômes, rêves et mythes, Le mail, 1983.

14 : Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, Fayard.

15 : Nicolas Abraham et Maria Torok, Etudes freudiennes, 1975.

16 : Fabrice Revault d’Allonnes, La lumière au cinéma, ed Cahiers du cinéma.

17 : Isabelle Régnier, Kiyoshi Kurosawa conduit la farandole des morts au Louvre, Le Monde, 11 mars 2011.

18 : Horacio Etchegoyen, Fondements de la technique psychanalytique, ed Hermann, 2005.

19 : Jacques Lacan, Séminaires des fondements de la psychanalyse, 22/04/64.

20 : Margaret Paul, Passerelles, 1996.

21 : Christopher Vogler, Le guide du scénariste, ed Dixit.

22 : L’expressionnisme selon Lotte Eisner, in Le cinéma expressionniste allemand, sur www.cinematheque.fr

23 : Rudolph Otto, Le sacré.

24 : Gilles Deleuze, L’image-mouvement.

25 : Conférence du docteur de Sury, 2 et 3 mai 1950

26 : Mircéa Eliade, Initiations, rites, sociétés secrètes.