Nous concluons ce tour d’horizon de l’Etrange Festival 2019 avec ces propositions variées, certaines décevantes, d’autres carrément marquantes !

La Terre des Oubliés du britannique William McGregor fut l’un des plus beaux films de cette compétition. Sans doute le plus austère, aussi. Son aridité fait sa force et contribue paradoxalement à l’empreinte marquante qu’il laisse. Initialement intitulé Gwen, le film a été rebaptisé La Terre des Oubliés, dénomination un peu banale, et injuste, quand on pense à quel point le personnage de Gwen, cette adolescente dévouée et combative, porte à bout de bras aussi bien sa famille que le film. Nous sommes en pleine révolution industrielle dans une région reculée du Pays de Galles, où la jeune fille vivote avec sa petite sœur et sa mère, toutes attendant le retour du père parti au front. Au milieu du manque d’argent, de la maladie de sa mère à la fois aimante et revêche, les avanies qui s’abattent sur leurs bêtes et leurs récoltes, et l’hostilité des notables du village, Gwen doit faire face, et accepter ses responsabilités de petite maman, trop grandes sans doute pour son âge, mais inévitables. Il y a dans le récit de William McGregor une épure presque berçante, une attention infinie accordée aux gestes du quotidien, au temps qui passe, en témoignent ces fréquents jeux sur la mise au point, imposant un rythme lent, presque contemplatif, dans l’observation des scènes. La photographie, privilégiant les teintes naturelles de gris, de marron et de vert, ainsi que l’absence quasi-totale de musique, mettant en valeur le travail sur le son ambiant, dominé par le souffle du vent, les bruits du quotidien et de la nature, participent également de cette simplicité rustique, développée sans concession tout au long du film, entrainant une immersion prenante, une justesse, une beauté minérale et sensorielle proche de celle que l’on peut trouver dans le Sunset Song de Terence Davies ou Les Hauts de Hurlevent d’Andrea Arnold. Très beau drame naturaliste, La Terre des Oubliés flirte, par son ambiance et certains éléments de l’histoire, avec le fantastique, mais sans jamais s’y abandonner. En revanche, on peut voir le film comme le prologue d’un film de fantômes : l’injustice sociale à l’œuvre en filigrane dans le film, l’acharnement discret mais laminant dont sont victimes Gwen et sa famille dans le but, devine-t-on, de s’emparer de leurs terres, les accusations de sorcellerie que le récit n’évoque pas mais que l’on s’attend typiquement à voir advenir, en font des archétypes des âmes errantes peuplant les films fantastiques, à la recherche d’une vengeance, d’une reconnaissance, d’une réparation pour les souffrances endurées de leur vivant. De la brume et des épreuves émerge l’attachant personnage de Gwen, courageuse, lumineuse, accompagnée au plus près au milieu des ténèbres humaines qui la cernent.

La Terre des Oubliés du britannique William McGregor fut l’un des plus beaux films de cette compétition. Sans doute le plus austère, aussi. Son aridité fait sa force et contribue paradoxalement à l’empreinte marquante qu’il laisse. Initialement intitulé Gwen, le film a été rebaptisé La Terre des Oubliés, dénomination un peu banale, et injuste, quand on pense à quel point le personnage de Gwen, cette adolescente dévouée et combative, porte à bout de bras aussi bien sa famille que le film. Nous sommes en pleine révolution industrielle dans une région reculée du Pays de Galles, où la jeune fille vivote avec sa petite sœur et sa mère, toutes attendant le retour du père parti au front. Au milieu du manque d’argent, de la maladie de sa mère à la fois aimante et revêche, les avanies qui s’abattent sur leurs bêtes et leurs récoltes, et l’hostilité des notables du village, Gwen doit faire face, et accepter ses responsabilités de petite maman, trop grandes sans doute pour son âge, mais inévitables. Il y a dans le récit de William McGregor une épure presque berçante, une attention infinie accordée aux gestes du quotidien, au temps qui passe, en témoignent ces fréquents jeux sur la mise au point, imposant un rythme lent, presque contemplatif, dans l’observation des scènes. La photographie, privilégiant les teintes naturelles de gris, de marron et de vert, ainsi que l’absence quasi-totale de musique, mettant en valeur le travail sur le son ambiant, dominé par le souffle du vent, les bruits du quotidien et de la nature, participent également de cette simplicité rustique, développée sans concession tout au long du film, entrainant une immersion prenante, une justesse, une beauté minérale et sensorielle proche de celle que l’on peut trouver dans le Sunset Song de Terence Davies ou Les Hauts de Hurlevent d’Andrea Arnold. Très beau drame naturaliste, La Terre des Oubliés flirte, par son ambiance et certains éléments de l’histoire, avec le fantastique, mais sans jamais s’y abandonner. En revanche, on peut voir le film comme le prologue d’un film de fantômes : l’injustice sociale à l’œuvre en filigrane dans le film, l’acharnement discret mais laminant dont sont victimes Gwen et sa famille dans le but, devine-t-on, de s’emparer de leurs terres, les accusations de sorcellerie que le récit n’évoque pas mais que l’on s’attend typiquement à voir advenir, en font des archétypes des âmes errantes peuplant les films fantastiques, à la recherche d’une vengeance, d’une reconnaissance, d’une réparation pour les souffrances endurées de leur vivant. De la brume et des épreuves émerge l’attachant personnage de Gwen, courageuse, lumineuse, accompagnée au plus près au milieu des ténèbres humaines qui la cernent.

La proposition d’anticipation de Jessica Hausner nous a fait marcher sur un fil : d’un côté l’espoir de voir le film décoller, de l’autre l’ennui. La réalisatrice autrichienne confessa en préambule ne pas avoir eu de véritable intention d’œuvrer avec Little Joe dans le film de genre, mais que le mélange opéré faisait que le film s’y aventurait. Las, il fut difficile de dépasser le caractère clinique, aseptisé, de son film, qui convoque des œuvres phare comme L’invasion des profanateurs de sépultures ou Le village des damnés, sans jamais parvenir à égaler, ni même approcher, leur force dramatique, leur charme vénéneux… Cette histoire de plantes génétiquement modifiées mues par un désir de survie était pourtant tout indiquée ! Sur le papier. Car à l’écran, le film ne s’éloigne ni de ses rails ni des rebondissements répétitifs qui font tourner l’intrigue en rond. On rêve qu’y soit injecté un peu de vie, un peu de folie, tant ce laboratoire abritant la culture de ces plantes censées rendre heureux grâce au parfum qu’elles dégagent devient étouffant, inerte, toujours cadré de la même manière, et plus soporifique qu’inquiétant. Au moins, dans La Révolte des Triffides, on en avait pour son argent, en termes de plantes maléfiques ! Ici, tout est propret, ne déborde jamais, sans oser, sans rien proposer. Ce qui faisait le sel et l’intérêt du modèle de Don Siegel, à savoir la déshumanisation des victimes par l’abolition de leurs émotions et de leur personnalité, est ici remplacé par un charabia textuel – séances chez le psy à l’appui, pour expliquer la paranoïa, fondée ou non là est la question, qui s’empare de l’héroïne – secondé par un manque d’incarnation des personnages, de leurs sentiments et de leurs relations. Pire, le film s’amuse du processus de prise de contrôle opéré par les plantes en le mettant constamment en doute, ce qui témoigne d’un film qui regarde le genre avec un certain mépris, sans y toucher, mais en nous baladant copieusement. Que ce soit dans l’écriture, le ton ou la mise en scène – ha, ces innombrables travellings avant n’ayant strictement rien à dire – Little Joe rame comme un galérien et ne récolte à la fin que ce qu’il a semé : un soupir de soulagement que cet ersatz de film de contrôle mental soit enfin terminé.

La proposition d’anticipation de Jessica Hausner nous a fait marcher sur un fil : d’un côté l’espoir de voir le film décoller, de l’autre l’ennui. La réalisatrice autrichienne confessa en préambule ne pas avoir eu de véritable intention d’œuvrer avec Little Joe dans le film de genre, mais que le mélange opéré faisait que le film s’y aventurait. Las, il fut difficile de dépasser le caractère clinique, aseptisé, de son film, qui convoque des œuvres phare comme L’invasion des profanateurs de sépultures ou Le village des damnés, sans jamais parvenir à égaler, ni même approcher, leur force dramatique, leur charme vénéneux… Cette histoire de plantes génétiquement modifiées mues par un désir de survie était pourtant tout indiquée ! Sur le papier. Car à l’écran, le film ne s’éloigne ni de ses rails ni des rebondissements répétitifs qui font tourner l’intrigue en rond. On rêve qu’y soit injecté un peu de vie, un peu de folie, tant ce laboratoire abritant la culture de ces plantes censées rendre heureux grâce au parfum qu’elles dégagent devient étouffant, inerte, toujours cadré de la même manière, et plus soporifique qu’inquiétant. Au moins, dans La Révolte des Triffides, on en avait pour son argent, en termes de plantes maléfiques ! Ici, tout est propret, ne déborde jamais, sans oser, sans rien proposer. Ce qui faisait le sel et l’intérêt du modèle de Don Siegel, à savoir la déshumanisation des victimes par l’abolition de leurs émotions et de leur personnalité, est ici remplacé par un charabia textuel – séances chez le psy à l’appui, pour expliquer la paranoïa, fondée ou non là est la question, qui s’empare de l’héroïne – secondé par un manque d’incarnation des personnages, de leurs sentiments et de leurs relations. Pire, le film s’amuse du processus de prise de contrôle opéré par les plantes en le mettant constamment en doute, ce qui témoigne d’un film qui regarde le genre avec un certain mépris, sans y toucher, mais en nous baladant copieusement. Que ce soit dans l’écriture, le ton ou la mise en scène – ha, ces innombrables travellings avant n’ayant strictement rien à dire – Little Joe rame comme un galérien et ne récolte à la fin que ce qu’il a semé : un soupir de soulagement que cet ersatz de film de contrôle mental soit enfin terminé.

Romantique, Takashi Miike ? Peut-être, après tout. Il faudra tout de même se montrer bien patient et courageux pour trouver le cœur amoureux du film, emmitouflé dans un cocktail d’action, de violence et de péripéties délirantes. Le réalisateur nippon orchestre ici la rencontre entre un jeune boxeur à qui l’on découvre une tumeur au cerveau après qu’il a été mis au tapis, et une jeune prostituée toxicomane, sur la trame éculée mais ici joyeusement dynamitée du « casse qui tourne mal ». La conduite du récit en mode « rien ne se passe comme prévu » permet à Miike d’insuffler à First Love une bonne dose d’humour et de démesure. Le personnage de Kase, qui fomente un plan pour s’approprier un sac plein de drogue à la barbe de ses supérieurs est ainsi tourné en ridicule dans sa tentative de double jeu, avec une exagération comique assez irrésistible. D’autres personnages sont de même outrés, comme la femme du proxénète, assoiffée de vengeance, ce qui par un mouvement de comparaison rend les deux jeunes protagonistes innocents relativement transparents. Il ne faudra pas rechercher dans ce Miike une force narrative ou une intrigue à couper le souffle, mais savoir apprécier son humour, son côté azimuté, qui explose dans une dernière partie en forme de lutte en huis clos où tous les coups sont permis. A défaut d’une grande originalité, un vent de liberté souffle sur First love, comme en témoigne cette séquence en cinéma d’animation qui fait penser que Miike ne se prend pas au sérieux et ne laisse surtout pas les contraintes du réel le limiter : question de budget ou de faisabilité technique, qu’importe, l’impressionnante cascade en voiture peut être insérée, il suffit de la crayonner ! On ne gardera certes pas un souvenir impérissable de ce Miike 2019, mais on y aura été suffisamment amusés pour ne pas non plus le bouder.

Romantique, Takashi Miike ? Peut-être, après tout. Il faudra tout de même se montrer bien patient et courageux pour trouver le cœur amoureux du film, emmitouflé dans un cocktail d’action, de violence et de péripéties délirantes. Le réalisateur nippon orchestre ici la rencontre entre un jeune boxeur à qui l’on découvre une tumeur au cerveau après qu’il a été mis au tapis, et une jeune prostituée toxicomane, sur la trame éculée mais ici joyeusement dynamitée du « casse qui tourne mal ». La conduite du récit en mode « rien ne se passe comme prévu » permet à Miike d’insuffler à First Love une bonne dose d’humour et de démesure. Le personnage de Kase, qui fomente un plan pour s’approprier un sac plein de drogue à la barbe de ses supérieurs est ainsi tourné en ridicule dans sa tentative de double jeu, avec une exagération comique assez irrésistible. D’autres personnages sont de même outrés, comme la femme du proxénète, assoiffée de vengeance, ce qui par un mouvement de comparaison rend les deux jeunes protagonistes innocents relativement transparents. Il ne faudra pas rechercher dans ce Miike une force narrative ou une intrigue à couper le souffle, mais savoir apprécier son humour, son côté azimuté, qui explose dans une dernière partie en forme de lutte en huis clos où tous les coups sont permis. A défaut d’une grande originalité, un vent de liberté souffle sur First love, comme en témoigne cette séquence en cinéma d’animation qui fait penser que Miike ne se prend pas au sérieux et ne laisse surtout pas les contraintes du réel le limiter : question de budget ou de faisabilité technique, qu’importe, l’impressionnante cascade en voiture peut être insérée, il suffit de la crayonner ! On ne gardera certes pas un souvenir impérissable de ce Miike 2019, mais on y aura été suffisamment amusés pour ne pas non plus le bouder.

Furie aura été l’un des coups de poing du festival, d’autant plus glaçant qu’il se déroule chez nous, en France. Nous faisons la connaissance de Paul et Chloé après avoir été informés que l’histoire racontée était inspirée de faits réels. De retour de vacances ils trouvent portail clos, et la nounou de leur fils, à qui ils ont prêté la maison en leur absence, ne répond pas au téléphone. Leur nom sur la boîte aux lettres a également été remplacé… Paul et Chloé ne peuvent pas rentrer chez eux, et l’imbroglio judiciaire commence. Si la tension provoquée par la situation est tout de suite palpable, le film prend néanmoins le temps de mettre en place tous les éléments. Les conflits larvés au sein du couple, ainsi que la couleur de peau de Paul, en seront d’autres. Telle une araignée tissant sa toile, Furie progresse inexorablement, dans un malaise grandissant, pour s’achever dans une violence inouïe. Olivier Abbou ce sera sans doute souvenu des Chiens de Paille de Sam Peckinpah, de sa critique du capitalisme et de la propriété privée avec son respectable professeur de mathématiques sombrant dans un désir de vengeance plus fort lorsqu’on s’attaque à son bien individuel qu’à sa femme. L’époque a changé mais le constat est le même : cette dimension critique empêche Furie de sombrer dans les travers du vigilante movie. Le cheminement de Paul, l’humble enseignant cheminant vers une revanche sociale jusqu’aux limites de la folie, lui fait écho. L’incursion dans le film de rednecks est audacieuse, tant les références qui viennent à l’esprit sont plutôt américaines. En pleine perte de repères, Paul se lie avec le gérant du camping où il a élu domicile, et se laisse embarquer dans des soirées où la faune paraît d’abord sympathique, avant de se révéler parfaitement représentative de toute la bêtise crasse et de la violence dont est capable l’espèce humaine. Facilement influençable en cette période critique, Paul libère peu à peu à leur contact tout ce que le citoyen modèle brimait en lui. Face à des années d’obéissance et d’oppression (voire des siècles, si l’on envisage en Paul le descendant d’une population noire exploitée et brimée), les vannes cèdent, et la colère, la tentation de faire justice soi-même, la soif de possession, prennent le dessus de manière irrationnelle sur la tempérance et la confiance dans la justice. Paul est ainsi un exemple redoutable d’actualité de la mise sous pression que le monde d’aujourd’hui nous impose, du dérapage, de la furie qui menace chacun d’entre nous. Outre la violence frontale de la dernière partie, c’est ce qui rend Furie si terrifiant, si déstabilisant, sans jugement, mais justement dans cette zone de turbulences faite de doutes, de rage, d’impuissance et d’injustice. Face à ces problématiques déjà bien copieuses, les remous conjugaux de Paul et Chloé semblent moindres, voire accessoires. La réflexion que mène Olivier Abbou au sujet de la place de l’individu dans la société est plus aboutie que celle sur le couple, mais sans que cela n’entrave le caractère percutant du film, qui relève hélas plus, finalement, du réalisme social que du film d’horreur.

Furie aura été l’un des coups de poing du festival, d’autant plus glaçant qu’il se déroule chez nous, en France. Nous faisons la connaissance de Paul et Chloé après avoir été informés que l’histoire racontée était inspirée de faits réels. De retour de vacances ils trouvent portail clos, et la nounou de leur fils, à qui ils ont prêté la maison en leur absence, ne répond pas au téléphone. Leur nom sur la boîte aux lettres a également été remplacé… Paul et Chloé ne peuvent pas rentrer chez eux, et l’imbroglio judiciaire commence. Si la tension provoquée par la situation est tout de suite palpable, le film prend néanmoins le temps de mettre en place tous les éléments. Les conflits larvés au sein du couple, ainsi que la couleur de peau de Paul, en seront d’autres. Telle une araignée tissant sa toile, Furie progresse inexorablement, dans un malaise grandissant, pour s’achever dans une violence inouïe. Olivier Abbou ce sera sans doute souvenu des Chiens de Paille de Sam Peckinpah, de sa critique du capitalisme et de la propriété privée avec son respectable professeur de mathématiques sombrant dans un désir de vengeance plus fort lorsqu’on s’attaque à son bien individuel qu’à sa femme. L’époque a changé mais le constat est le même : cette dimension critique empêche Furie de sombrer dans les travers du vigilante movie. Le cheminement de Paul, l’humble enseignant cheminant vers une revanche sociale jusqu’aux limites de la folie, lui fait écho. L’incursion dans le film de rednecks est audacieuse, tant les références qui viennent à l’esprit sont plutôt américaines. En pleine perte de repères, Paul se lie avec le gérant du camping où il a élu domicile, et se laisse embarquer dans des soirées où la faune paraît d’abord sympathique, avant de se révéler parfaitement représentative de toute la bêtise crasse et de la violence dont est capable l’espèce humaine. Facilement influençable en cette période critique, Paul libère peu à peu à leur contact tout ce que le citoyen modèle brimait en lui. Face à des années d’obéissance et d’oppression (voire des siècles, si l’on envisage en Paul le descendant d’une population noire exploitée et brimée), les vannes cèdent, et la colère, la tentation de faire justice soi-même, la soif de possession, prennent le dessus de manière irrationnelle sur la tempérance et la confiance dans la justice. Paul est ainsi un exemple redoutable d’actualité de la mise sous pression que le monde d’aujourd’hui nous impose, du dérapage, de la furie qui menace chacun d’entre nous. Outre la violence frontale de la dernière partie, c’est ce qui rend Furie si terrifiant, si déstabilisant, sans jugement, mais justement dans cette zone de turbulences faite de doutes, de rage, d’impuissance et d’injustice. Face à ces problématiques déjà bien copieuses, les remous conjugaux de Paul et Chloé semblent moindres, voire accessoires. La réflexion que mène Olivier Abbou au sujet de la place de l’individu dans la société est plus aboutie que celle sur le couple, mais sans que cela n’entrave le caractère percutant du film, qui relève hélas plus, finalement, du réalisme social que du film d’horreur.

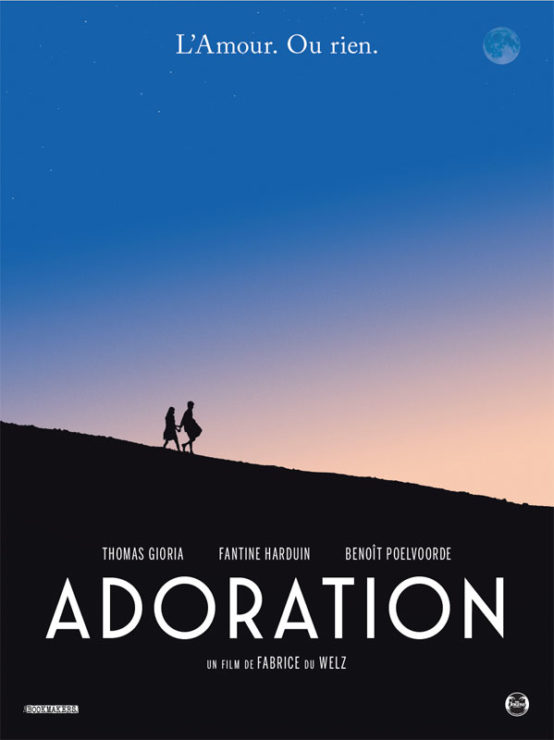

On aurait adoré soutenir plus passionnément Fabrice du Welz pour le dernier volet de sa trilogie ardennaise, après Calvaire et le formidable Alleluia. Adoration convoque avant tout le récit initiatique et les amours adolescentes, au travers de la cavale de Paul et Gloria, cette dernière s’étant enfuie de l’hôpital psychiatrique dans lequel travaille la mère de Paul, après en avoir fait mortellement chuter la directrice. Comme un retour à l’état sauvage, les deux adolescents se nourrissent de baies et traversent d’immenses étendues presque sans but, si ce n’est celui de mettre suffisamment d’espace entre eux et l’institution où vivait Gloria, entre eux et le monde. Au caractère doux, presque contemplatif, et naïf de Paul s’oppose la fougue, la témérité et la sensibilité à fleur de peau de Gloria. Adoration n’est pas dénué de force, de belles visions (la photographie de Manu Dacosse, souvent plus saturée, s’est assagie pour parfaitement s’adapter au caractère naturaliste du film), de tendresse, mais nous restons sur notre faim en termes d’enjeux, et les situations quelque peu répétitives que croisent nos jeunes héros font rêver à une ampleur, ou un déraillement, qui ne survient pas. A l’inverse des territoires traversés par les deux personnages, le film avance peu. Lorsque leur chemin croise celui d’un cultivateur mélancolique (très bon Benoît Poelvoorde), on guette un chemin de traverse qui ne vient pas. Peut-être Fabrice du Welz a-t-il cru pouvoir se reposer sur son sujet, ses très beaux interprètes, et le caractère à la fois paisible et rugueux de la nature abritant leur errance, mais on attend en vain une intensité qui n’est que frôlée et non explorée. Sur la thématique de l’amour déraisonnable, Alleluia était autrement plus fiévreux. En plaçant au cœur du récit deux jeunes adolescents un peu paumés, ce sont plutôt la délicatesse et l’introspection qui sont recherchées. Ainsi, entre drame et chronique adolescente, le film hésite et se fait trop timide. Une demi réussite, ou un semi échec, donc. Adoration laisse un goût d’inachevé, de coeur pas assez fou, tout en inscrivant durablement dans nos mémoires le beau visage souriant ou baigné de larmes de Paul, jeune candide pas assez préparé à la brutalité du monde, sauveur d’oisillons amoureux d’une météorite.

On aurait adoré soutenir plus passionnément Fabrice du Welz pour le dernier volet de sa trilogie ardennaise, après Calvaire et le formidable Alleluia. Adoration convoque avant tout le récit initiatique et les amours adolescentes, au travers de la cavale de Paul et Gloria, cette dernière s’étant enfuie de l’hôpital psychiatrique dans lequel travaille la mère de Paul, après en avoir fait mortellement chuter la directrice. Comme un retour à l’état sauvage, les deux adolescents se nourrissent de baies et traversent d’immenses étendues presque sans but, si ce n’est celui de mettre suffisamment d’espace entre eux et l’institution où vivait Gloria, entre eux et le monde. Au caractère doux, presque contemplatif, et naïf de Paul s’oppose la fougue, la témérité et la sensibilité à fleur de peau de Gloria. Adoration n’est pas dénué de force, de belles visions (la photographie de Manu Dacosse, souvent plus saturée, s’est assagie pour parfaitement s’adapter au caractère naturaliste du film), de tendresse, mais nous restons sur notre faim en termes d’enjeux, et les situations quelque peu répétitives que croisent nos jeunes héros font rêver à une ampleur, ou un déraillement, qui ne survient pas. A l’inverse des territoires traversés par les deux personnages, le film avance peu. Lorsque leur chemin croise celui d’un cultivateur mélancolique (très bon Benoît Poelvoorde), on guette un chemin de traverse qui ne vient pas. Peut-être Fabrice du Welz a-t-il cru pouvoir se reposer sur son sujet, ses très beaux interprètes, et le caractère à la fois paisible et rugueux de la nature abritant leur errance, mais on attend en vain une intensité qui n’est que frôlée et non explorée. Sur la thématique de l’amour déraisonnable, Alleluia était autrement plus fiévreux. En plaçant au cœur du récit deux jeunes adolescents un peu paumés, ce sont plutôt la délicatesse et l’introspection qui sont recherchées. Ainsi, entre drame et chronique adolescente, le film hésite et se fait trop timide. Une demi réussite, ou un semi échec, donc. Adoration laisse un goût d’inachevé, de coeur pas assez fou, tout en inscrivant durablement dans nos mémoires le beau visage souriant ou baigné de larmes de Paul, jeune candide pas assez préparé à la brutalité du monde, sauveur d’oisillons amoureux d’une météorite.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).