C’est le printemps, sans doute, dans cette ville au bord du Bosphore jamais nommée. Fazil, jeune étudiant sans le sou vient d’y débarquer pour tenter une vie meilleure et étudier, après la mort de son père. Il vivote dans une drôle de pension de famille où se croisent des destins touchants, des vies brisées ou en luttes.

Un soir, il décide de participer en tant que figurant à une émission de télévision qui se tourne non loin de là. Sous la lumière criarde des projecteurs s’éveille le désir, par ces corps qui dansent et se trémoussent au rythme de la musique. Et pour l’un d’eux, surtout, Madame Hayat, figure vieillissante mais belle dont on ne connaitrait jamais le prénom ni l’âge réel. Avec elle, avec son sourire et ses mystères, il découvrira la volupté, dans un pays qui sombre peu à peu dans l’ombre. Avec elle, il découvrira, qui sait, l’amour.

J’ignorais alors qu’entrer dans la vie de quelqu’un, c’était comme pénétrer dans un labyrinthe souterrain, un lieu hanté de magie dont on ne pouvait sortir identique à la personne qu’on était avant de s’y engouffrer. Je croyais encore en la possibilité de traverser l’existence comme un personnage de roman, envoûté peut-être, mais certain de pouvoir sortir du cercle de mes émotions dès que l’envie m’en prendrait.

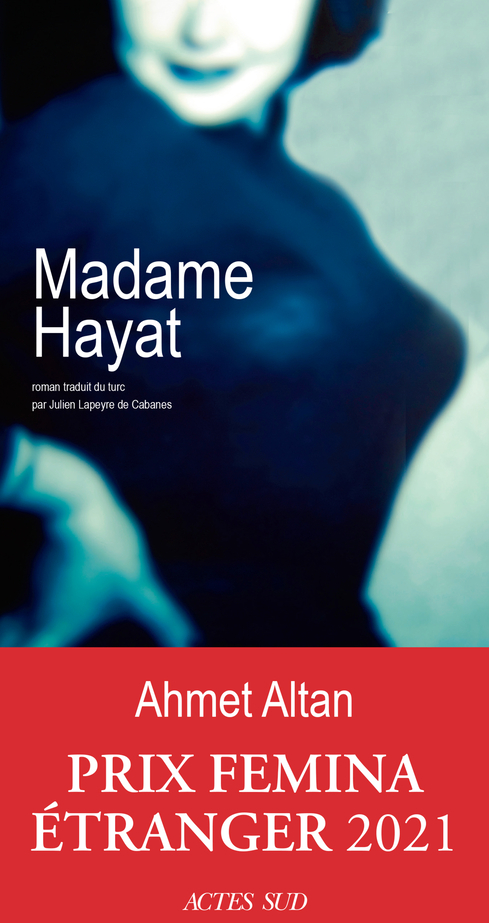

Nouveau roman de l’auteur turc Ahmet Altan, « Madame Hayat » (couronné à juste titre par le prix Femina récemment), traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes et publié par Actes Sud, ne peut s’aborder sans évoquer, et si possible évacuer au plus vite, les conditions de sa rédaction, relatées même sur sa quatrième de couverture. Altan, journaliste, a été accusé à tort de tentative de coup d’état le 15 Juillet 2016. Enfermé durant près de quatre ans à Istanbul, brisé, il a écrit ce récit tout au long de son incarcération, comme une lumière dans la nuit.

Bien sûr, lu sous cette tristesse, le récit s’éclaire d’un mouvement poignant et, oserait-on le dire, presque facile, à même de tordre le cœur et d’émouvoir à peu de frais le lecteur occidental dans son confort de compassion.

Mais il faut, à notre sens, évacuer ce qui finit, à coups d’articles de presse, par faire masque. Et le dire : Madame Hayat est avant tout un grand roman.

- Flaubert ou faire l’amour

Car, comme la belle madame Hayat, il faut se méfier de ses premiers atours : démarrant assez classiquement sous la forme quasi pastiche d’une Education sentimentale du Bosphore mais où les protagonistes passeraient leur temps à coucher ensemble (déso Frédéric Moreau), précis et touchant éveil des sensations dans une ville qui tombe, redistribuant à tout va les cartes du grand roman naturaliste et ses clichés -la femme mure, le jeune homme, l’éducation et le désir, la jeune femme de raison-, Ahmet Altan parvient, au tiers d’un récit plutôt attendu à réinventer avec malice son écriture.

Si le style et la focalisation n’en change pas, la rencontre avec Sila, jeune fille riche déchue et intellectuelle comme Fazil (tout ce que madame Hayat n’est pas, encore une fois, les rencontres sont ici aussi des figures quasi mythologiques), leur séduction mutuelle à coups de citations et de références à Virginia Woolf et sa balade au phare, les cours d’université sporadique (on préfère largement faire l’amour, qui peut les blâmer ?) teintent le roman d’un amusement perceptible de lui-même, allant meme jusqu’à taquiner ou se moquer lui-même avec tendresse de la référence à Flaubert au sein même de ses lignes.

Avec ce regard, c’est la situation initiale qui peu à peu se contamine. A l’interiorité de Fazil, conscient du réel mais bien plus occupé par ses besoins priapiques et sa fascination d’éphèbe poète pour Hayat, vient progressivement s’ajouter un beau roman sur le réel et la litterature. Ce qu’elle peut, mais aussi ce qu’elle n’empêche pas : la violence du monde (et sans doute de l’auteur), qui frappe à la porte du récit comme autant de zébrures noires, le commentant, le contrastant, l’humiliant meme parfois dans son aspect de doux rêveur. De pages en pages, la lumière d’équinoxe du début se teinte de gris progressivement, laissant dans la volupté s’insérer l’anxiété (les arrestations d’étudiants, les manifestations, les « hommes aux bâtons »), voire l’inquiétude, qui joue avec le lecteur à coups de prolepse qui percent le récit le temps d’une phrase (« jusqu’au jour où », « si nous savions alors »).

Cette peur de l’avenir que je sentais chez presque tous ceux qui m’entouraient était précisément le lien qui nous unissait, le sentiment partagé qui faisait de nous une communauté. L’insouciance et la légèreté de madame Hayat ruinaient cette solidarité-là, elles réduisaient à néant le malheur confortable auquel nous nous étions habitués, laissant à sa place un vide que nous ne savions pas combler.

Quelque chose vient, et il devient difficile de continuer à rêver, Fazil.

Que faire, alors, face à cette spirale inéluctable ?

- Ecrire/tenir.

Dans cet incroyable contraste qui se tisse entre la déchéance (ville glauque, violence, mort du père, emprisonnement, etc) et ce besoin de tendresse, Altan choisit son camp. Dans cette broderie gris clair, il ne faut regarder que les espaces entre les ombres : elles seules laissent passer la lumière. Son camp sera celui de la douceur douloureuse.

La littérature est un miracle. Et les personnages que crée la littérature vivent plus longtemps que les créatures de Dieu. Aucune être humain créé par Dieu ne peut survivre à Hector de Troie, à Hamlet, au père Goriot, à Faust, à Anna Karénine, au capitaine Achab ou au petit prince. L’autre avantage des créatures littéraires, c’est qu’elles sont plus robustes, plus fascinantes et plus durables que leurs créateurs…

Comme tous les enfants épris de littérature, j’ai grandi dans l’adoration de ce miracle, avec la croyance qu’il n’y avait rien de plus merveilleux au monde, animé d’une empathie et d’un amour profonds pour tous ces personnages. Et j’ai rêvé de faire partie d’un tel miracle, de baigner à mon tour – si peu que ce soit – dans cette lumière divine.Aujourd’hui, ce miracle, je suis en train de le vivre.

Madame Hayat a vu le jour dans une cour de prison qu’elle a illuminé de son ironie et son sourire taquin. Pendant des jours, des mois, des années, elle a vécu avec moi en prison. Je l’ai aimée, je l’ai infiniment aimée.On dit que les écrivains sont jaloux. Peut-être, oui. Mais leur jalousie ne s’étend pas à leurs créatures. Au contraire, ils veulent les partager avec les autres. Moi aussi, j’ai voulu que les autres aiment Madame Hayat autant que je l’aimais. Qu’ils tombent amoureux d’elle autant que j’en étais tombé amoureux. Qu’ils puissent l’apprécier autant que je l’ai appréciée.

(extrait du texte d’Altan pour la remise du prix Femina)

Que faire ? Ecrire et raconter, répond Altan, tirant sa force lui aussi de ce magnifique personnage de littérature, fascinante et langoureuse Madame Hayat, que meme l’auteur ne parviendra jamais à réellement déshabiller, qui semble s’en foutre de tout, ange sale vivant au jour le jour dans la joie comme un masque, mais qui au fond a déjà connu l’abîme. « Au pire, on meurt », dit-elle en riant.

Page à page, Madame Hayat devient alors le roman, tous deux lumineux pour ne pas pleurer, tous deux fictions à même de consoler.

Elle reparut dans sa petite tenue de plage, ses sabots noirs aux pieds. Ses seins et ses hanches bougeaient librement, je devinai qu’elle était nue sous sa tunique. J’avais soudain tout oublié, la peur, l’argent, le monde, je ne voyais plus que les souvenirs incendiaires des moments passés avec elle. La vie ne servait à rien d’autre qu’à être vécue, et moi, en cet instant, il n’y avait plus qu’une seule chose qui me faisait vivre, pour laquelle je voulais vivre, et j’aurais fait une croix sur tout le reste pour pouvoir la vivre…

Il faudrait pouvoir se réfugier entre ses seins comme on se réfugie entre les pages, humer sa peau, espérer, les yeux toujours tournés vers le bonheur, l’un et l’autre se vivant comme une ile, un refuge que l’on visite et qui nous font grandir alors que tout s’effrite.

On pourrait tenter alors de dire ce sentiment d’enfant perdu et plein de désir qui nous habite à la lecture de ce beau livre triste, dire l’incroyable qualité d’écriture de ses personnages, applaudir son besoin de tournesol tourné vers le plaisir, le voir éviter avec grâce le lourdaud du politique tout en en transmettant l’angoisse, jouer aux jeux des échos littéraires (la balade au phare, le lys dans la vallée, ou l’enfer de Dante), tricoter des mots sur ses phrases si simples, célébrer son pouvoir de liberté absolu, ressentir l’insupportable solitude qui se crée.

Mais c’est un roman bouleversant, dont il faut avant tout vivre la lecture, ne serait-ce que pour voir Madame Hayat, si belle, sans maquillage et dans une insupportable douceur, admettre être devenue triste et peureuse. Aveu d’échec absolu où magré l’amour (ou à cause de lui), résonne un silence insupportable. Pour elle, pour Fazil, pour nous.

Si à nous, lecteur, il ne reste plus de Madame Hayat, s’il ne nous reste plus de fiction, que nous reste-t-il ?

Editions Actes Sud, 272 pages. 22 euros. En librairie.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).