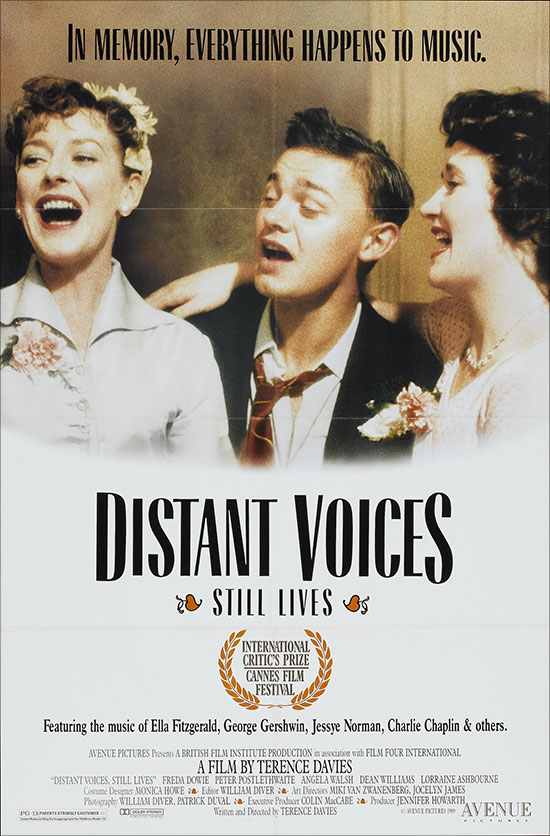

Le cinéma de Terence Davies naquit aux yeux du monde en 1988 au Festival de Locarno, où son premier long métrage, Distant Voices, Still Lives reçut le fameux Léopard d’Or. La ressortie de ce très beau film mêlant la plus grande âpreté à une étrange lumière permet de constater à quel point la mise en scène de ce réalisateur finalement assez peu prolixe et toujours trop peu connu fait montre d’intelligence et de sensibilité, refusant de faire tomber la dimension réaliste de son récit dans le misérabilisme (sans pour autant se réfugier dans un angélisme mensonger : quelques scènes de violence domestique peuvent terriblement troubler) ou dans le didactisme agaçant. De ce point de vue, l’âge d’or du cinéma britannique à ancrage social de la fin des années 80 ou du début des années 90 (Ken Loach, Mike Leigh, Shane Meadows un peu plus tardivement…) permettait la radiographie précise d’une Angleterre populaire dont le mélange de dignité et de frontalité faisait la force immense ; le film de Terence Davies en est l’une des plus belles pièces.

Un père brutal (P. Postlethwaite) (©Splendor Films)

Dans une démarche semi-autobiographique, Distant Voices, Still Lives raconte la famille Davies. Le père (Pete Postlethwaite, immense de tendresse et de sauvagerie beuglante mêlées) vient de mourir, ce qui permet à la mère de la famille (Freda Dowie) et aux trois enfants Eileen (Angela Walsh), Maisie (Lorraine Ashbourne) et Tony (Dean Williams) de se retrouver autour des célébrations funéraires. De cette reconstitution du cercle familial surgit une sorte de réminiscence de l’enfance puis de la jeunesse récente des deux sœurs et du frère, personnages sous le joug paternel, être parfois aimant mais souvent brutal et injuste. Avant que tous les membres de cette famille poursuivent leur propre vie et voient une brutalité masculine désespérément rémanente guider l’existence des différentes femmes du récit.

La beauté du film provient dans un premier temps de sa façon d’envisager le temps comme une sorte de mille-feuilles où passé et présent pourraient se superposer, s’influencer mutuellement par la seule force du montage des images et du son. Sa séquence d’ouverture est en ceci exemplaire de simplicité, d’une beauté foudroyante : un plan fixe de l’entrée de la maison Davies montre en deux moitiés distinctes l’escalier à gauche du cadre et un petit corridor menant à la cuisine à sa gauche. Nous entendons les enfants jouer à l’étage ; la mère sort de la cuisine pour leur dire de descendre pour le petit-déjeuner ; nous entendons les bruits de pas sur les marches de bois de l’escalier sans qu’aucun corps ne se montre, comme si le passé (la mère apparaissant à l’écran, l’espace sonore) et le présent (la maison vide suite à la mort du père que nous apprendrons dès la séquence suivante) coexistaient étroitement. La caméra s’avance alors dans cette entrée pour tourner à 180 degrés afin de filmer la porte du domicile ouverte sur la rue ensoleillée ; un fondu enchaîné fait alors apparaître dans ce lieu vide la corbillard qui emportera le père dans sa dernière demeure. Ce moment de cinéma prodigieux s’avère d’une efficacité proprement stupéfiante pour figurer l’interdépendance de deux temporalités pourtant distinctes mais s’influençant l’une l’autre, annonçant de façon programmatique la structure de l’entièreté du film faisant se superposer le « temps d’avant » (la violence du père et les souvenirs qu’en ont les enfants lors de leurs visites à l’hôpital ou devant son cercueil) et le « temps présent » (l’autoritarisme des maris des deux sœurs et plus généralement des femmes du quartier lors des divers événements rassemblant tout ce beau monde). De ce point de vue, l’usage constant du fondu enchaîné, permettant par essence la conjonction des couches temporelles, prend dans Distant Voices, Still Lives une indéniable force dialectique, achevant de transformer le récit de l’œuvre en une sorte de va-et-vient qui n’en est pas véritablement un puisque la mise en scène de Terence Davies semble vouloir obstinément abolir toute forme de chronologie.

Deuil du père (L. Ashbourne ; F. Dowie ; D. Williams ; A. Walsh) (©Splendor Films)

Au-delà même de la brutalité du père envers le reste de sa famille, ou de l’emprise psychologique des hommes sur les femmes, il y a quelque chose de discrètement tragique dans le film de Davies dans le sens où il filme le cycle irrémédiable de la toxicité relationnelle. L’usage de la musique, prépondérante, commentaire des divers affects ou contrepoint parfois terriblement ironique de ce qui peut se jouer à l’image, permet de surligner l’inévitabilité de la condition des personnages, condamnés à jouer leur rôle sans pouvoir en sortir, ou tout du moins rarement (le personnage de Micky, interprété par Debi Jones, femme gouailleuse ayant un semblant de liberté face à son mari bonne pomme). Si les magnifiques chants polyphoniques de Benjamin Britten (A Hymn to the Virgin) donnent une teinte presque sépulcrale, d’une froideur hivernale, à ce film littéralement hanté par le passé, les chants populaires, de ceux qu’on peut chanter dans les pubs enfumés, envahissent aussi Distant Voices, Still Lives, œuvre remplie à ras bord de musique. La séquence de la fête de baptême est à ce sujet remarquable : se retrouvant au pub après la cérémonie, tout le quartier célèbre le moment à grands coups de verres engloutis, de discussions concernant le football pour les hommes, de retrouvailles et de chants ponctuant chacun des affronts subis pour les femmes. De ce fait, la partie féminine des personnages se transforme en une forme étrange de chœur antique, dont le coryphée serait le personnage d’Eileen, lançant la majorité des chansons dans le but de répondre aux ordres de son mari et à ses tentatives de prendre le pouvoir sur elle. La gaieté des mélodies prend alors paradoxalement un tour dramatique, les paroles et l’interprétation pleine de ferveur des chansons exprimant avec puissance et désespérance la souffrance désabusée d’épouses obligées à la soumission. Les chants ne sont que des chants : la séquence musicale d’affrontement aboutira à une forme de statu quo, voyant chacun des couples se séparer en s’enfonçant dans l’obscurité d’une nuit noire d’encre, et dans les habitudes prises de génération en génération.

Fausse liberté des femmes (A. Walsh ; D. Jones ; L. Ashbourne) (©Splendor Films)

Œuvre amère sur une société vouée à la brutalité patriarcale et sur une classe populaire certes contemplée avec une véritable nostalgie mélancolique mais non exempte de rudesse, Distant Voices, Still Lives marque durablement par son mélange de réalisme à la Pialat, de considérations proustiennes sur le temps et la mémoire et de poésie verlainienne habillant d’hiver et de musique la tristesse la plus profondément humaine.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).