La seule raison d’être d’un être, c’est d’être.

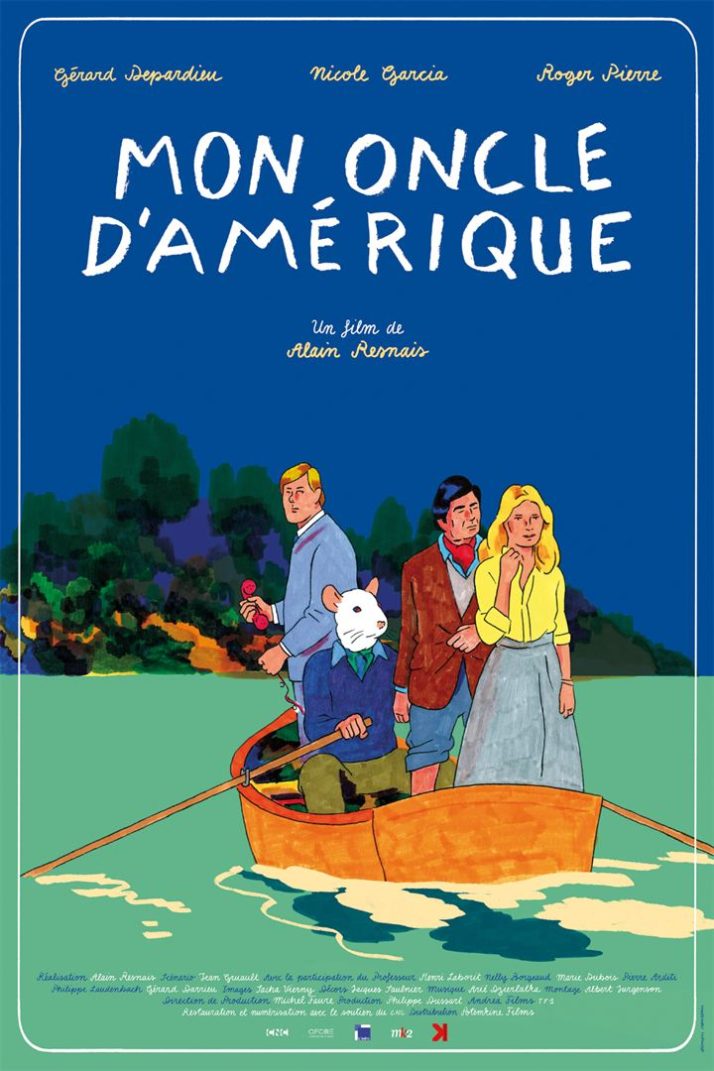

Grand prix du jury au Festival de Cannes en 1980, Mon oncle d’Amérique mêle un cours sur le fonctionnement du cerveau – donné par le neurobiologiste Henri Laborit s’adressant au spectateur face caméra – au destin fictif de trois personnages que tout sépare : Jean, bourgeois et haut fonctionnaire (Roger Pierre), Jeanine, apprentie comédienne qui deviendra conseillère textile (Nicole Garcia) et René, fils d’agriculteur catholique devenu directeur d’usine (Gérard Depardieu).

Le film s’appuie sur les thèses de Laborit qui dit en substance que la conduite est guidée par quatre éléments : la consommation (boire, manger et copuler), la gratification, la punition (avec pour issue la lutte ou la fuite) et l’inhibition. Il s’appuie sur le principe qu’il existe trois types de cerveaux : le premier, le « cerveau reptilien », commun à tout le règne animal, assure notre survie et dirige notre comportement de consommation. Le second, le « cerveau limbique », commun aux mammifères, est notre cerveau affectif : il est celui de la mémoire, il fuit les expériences douloureuses et agit pour le plaisir. Le dernier, le cortex cérébral (ou néocortex), n’est développé que chez l’humain et a la capacité d’associer les voies nerveuses. Il permet d’assembler des idées provenant d’expériences différentes, plus abstraites, et ainsi de créer ou réaliser un processus imaginaire (du cinéma par exemple).

© MK2 Diffusion

La construction du récit épouse la théorie cérébrale : les premières scènes fictives saisissent des fragments de l’enfance ou de l’adolescence des protagonistes. Ces morceaux de vie s’avèrent décisifs : avec quelques petits éléments distillés et dans un modèle d’efficacité narrative, Resnais présente et définit ses personnages. Il leur assigne un caractère, une passion et un acteur de cinéma préféré. Cet exercice cathartique permet au spectateur de se construire une idée précise des protagonistes tant le choix des acteurs est révélateur des caractères sociaux des personnages. Ainsi, Depardieu, le paysan, aime le populaire et bourru Jean Gabin, Roger Pierre se sent proche de la distinguée Danielle Darrieux et Nicole Garcia, l’apprentie comédienne, s’identifie au théâtral et maniéré Jean Marais. Les personnages sont donc implantés dans une époque, dans un contexte historique et économique (la France de la fin des années 1970), dans un milieu social particulier à chacun d’entre eux. Le cinéaste pousse le processus d’identification plus loin, il additionne et complète les réactions de ses personnages par des extraits de film des acteurs idolâtrés. Ainsi, Gabin, Darrieux et Marais viennent ponctuer ou dédoubler les émotions des personnages. Se construit alors une mise en abîme vertigineuse qui densifie le film et apporte un humour subtil et étonnant. La colère de Gabin, l’émoi de Darrieux apportent une richesse supplémentaire, un complément d’humanité aux personnages. Ce truchement saisit au cœur et amène une émotion d’autant plus forte qu’elle puise dans le cœur même du cinéma, entre identification et distanciation.

© MK2 Diffusion

La deuxième partie – le cerveau limbique – voit les conséquences de leurs enfances se vérifier. L’intuition et la spontanéité ont laissé place aux calculs des adultes. Mariages, ruptures, ascension sociale, licenciement, autant d’événements prévisibles pour des êtres qui – consciemment ou non – sont soumis au besoin de domination théorisé par Laborit. Les protagonistes, poussés par le besoin d’être récompensé, gratifié, cherchent à posséder un objet ou une personne enviés des autres. Pour cela, ils doivent écraser, dominer. Roger Pierre accède au poste de ministre et séduit Nicole Garcia qui cherche la reconnaissance du public et de ses amants, Depardieu vise le poste de direction et tous trois sont prêts à s’élever, peu importe le moyen pour y parvenir. Les événements répondent et correspondent aux schémas de Laborit : l’homme répond à ses instincts et ses actes seraient déterminés dès son enfance.

La dernière partie du film répond au néocortex et l’imaginaire vient joyeusement bousculer la science. Chaque personnage répond différemment aux événements de la vie et prouve par ses actions et réactions que les actes ne sont pas toujours conformes à la théorie. Les comportements des personnages se complexifient et permettent au film de s’éloigner des schémas convenus pour décoller totalement. Le réalisateur refuse le déterminisme social pour lui opposer la désobéissance, le besoin de liberté et d’émancipation.

© MK2 Diffusion

Mon oncle d’Amérique marque la filmographie de son réalisateur d’une pierre blanche. Il est le point de rencontre entre son cinéma et le théâtre, qu’il aura tant aimé. C’est la première fois que la théâtralité (tant au niveau du jeu qu’au niveau de la dramaturgie, Nicole Garcia interprétant une comédienne dans le film) se mêle au cinéma et ce n’est que le début puisqu’ensuite Resnais tournera Smoking/No Smoking (adaptation de pièces écrites pour la scène) et Mélo. Le théâtre permet au cinéaste d’expérimenter un jeu plus libéré, plus fantaisiste qui donne une légèreté charmante et qui permet de nuancer, de contrebalancer le sérieux de la thématique et de certaines scènes (divorce, tentative de suicide, concurrence professionnelle impitoyable). Le ton est décalé, badin et délicieusement excentrique. Il ouvre la porte aux interprétations futures de Sabine Azéma ou Pierre Arditi.

La magnifique photographie de Sacha Vierny – qui accompagnera Alain Resnais de Nuit et Brouillard à L’Amour à mort, soit pendant vingt-neuf ans – laisse surgir les couleurs grises du ciel français sans que cela pèse sur le film et sa joyeuse folie. Au contraire, l’île filmée, la mer terne appellent à élargir les horizons et à continuer à rêver, comme l’enfant rêve au trésor enfoui et à son oncle d’Amérique lorsqu’il lit sa BD perché dans un arbre.

© MK2 Diffusion

Qu’il soit sociobiologique, anthropologique, théâtral, expérimental, comique ou dramatique, Mon oncle d’Amérique est avant tout un film inclassable, que l’on n’a pas envie de ranger dans une case et qui n’a pas besoin d’être catégorisé pour exister et surprendre son spectateur. C’est surtout un film passionnant et foisonnant, qui fascine autant qu’il intéresse. Resnais innove sur la forme et interpelle sur le fond. En illustrant des principes biologiques, on pouvait craindre un excès de didactisme ou une thèse rébarbative, mais Resnais déjoue les pièges avec fantaisie et humour. Sa mise en scène évite l’écueil pédagogique car elle est guidée par l’appel du ludique, la joie de jouer et d’inventer, le bonheur de faire du cinéma. Parsemé de petites trouvailles techniques, le film est aussi simple qu’il est surprenant. Le destin des trois personnages n’a rien d’original mais la façon dont le montage agence ces histoires et les met en corrélation avec les extraits de Laborit leur confère une dimension singulière. Les scènes de fiction font écho aux thèses du docteur certes, mais elles ne sont pas une démonstration pesante ou scolaire. En donnant à entendre le docteur, en rebondissant sur ses travaux, le cinéaste expérimente avec ses acteurs, comme un scientifique le ferait avec des souris ou des rats. Le film se mue alors en un laboratoire vivant, un terrain de jeu et de recherche où l’on sonde les humains autant qu’on les filme. Le réalisateur déplace les enjeux du cinéma pour les replacer à hauteur d’homme et s’interroge sur ce qui fait la vie, ce qui régit la société, ce qui fait battre nos cœurs.

Resnais joue avec sa matière, il s’éclate avec ses images, il revient en arrière, répète en boucle une réaction, fige l’écran, filme des animaux, des photos d’objet. Il joue avec les formes, varie les plaisirs et crée un cinéma différent, rieur et impertinent, qui se plaît à décontenancer et à brouiller les pistes. Sa mise en scène est pulsionnelle, comme le cerveau reptilien, elle ne répond pas à une logique mais bien à l’instinct de son réalisateur. Il utilise les outils du cinéma (découpage, montage, voix off), fait concorder la fiction, le documentaire, le théâtre et trouve une magnifique alchimie. Les allers-retours entre la fiction, les déclarations de Laborit et les images d’autres films finissent par créer une mosaïque enivrante et le spectateur peut se laisser embarquer dans cet entrelacs cinématographique. Cette mosaïque fait d’ailleurs écho au premier plan du film : la caméra saisit des photos de tournage assemblées alors que des fragments de dialogues à venir se font entendre.

Dans un geste de cinéma total, Resnais fait corps avec son sujet, il perd et déroute comme pour mieux épouser les circonvolutions et les méandres du cerveau humain. Il prouve par ce geste que son film n’est pas un manuel et qu’il n’assène aucune vérité. Bien au contraire, il saisit l’extraordinaire complexité des êtres humains et la belle imprévisibilité de leurs réactions, fussent-elles explicables et excusables. C’est l’une des belles idées du film : la science peut aider à comprendre et à expliquer, mais elle ne peut – heureusement pas – tout anticiper. La vie échappe à toute logique et le cinéma surgit pour la sublimer. Resnais refuse les étiquettes que certains essaieront de lui coller (vulgarisation scientifique, etc.) et dans un joli pied de nez aux institutions conventionnelles qui tentent de l’enfermer, il s’élève au-dessus de la mêlée et s’affirme comme cinéaste, comme artiste. Il fait siens les mots de Laborit : le cerveau n’est pas le centre de la pensée mais celui de l’action. Sa manière d’agir c’est de tourner, encore et encore, jusqu’aux derniers jours de sa vie.

Suppléments DVD :

– Entretien avec Alain Resnais (extrait Ciné Regards 1980) (18 min)

– Entretien avec François Taddei, biologiste, et Joachim Lepastier, critique (18 min)

– Contre l’oubli, « Pour Esteban Gonzalez Gonzalez, Cuba » (1991) lettre à Fidel Castro réalisée par Alain Resnais pour Amnesty International, avec ou sans le commentaire de François Thomas, collaborateur de la revue Positif (3 min)

Suppléments Blu Ray :

– Entretien avec Alain Resnais (extrait Ciné Regards 1980) (18 min)

– Entretien avec François Taddei, biologiste, et Joachim Lepastier, critique (18 min)

– Contre l’oubli, « Pour Esteban Gonzalez Gonzalez, Cuba » (1991) lettre à Fidel Castro réalisée par Alain Resnais pour Amnesty International, avec ou sans le commentaire de François Thomas, collaborateur de la revue Positif (3 min)

– Entretien avec le scénariste Jean Gruault (32 min)

DVD et Blu-ray édités par Potemkine

Sortie le 06/11/2017

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).