Barbarie virale

Premier film réalisé par Rob Jabbaz, jeune cinéaste canadien expatrié sur l’île de Taïwan, The Sadness est un carnage supposant à son spectateur un estomac plutôt bien accroché. Renouant avec le fameux cinéma de catégorie III ayant fait les beaux jours déviants hong-kongais, le film de Jabbaz donne en effet l’impression d’un enchaînement presque ininterrompu de barbaries en tous genres, d’outrages faits aux corps qu’on brise, qu’on transperce, qu’on démembre, qu’on mutile et/ou qu’on viole. Dans un Taïwan montré comme paisible, où la souffrance n’est qu’au travail et dans les chicaneries du couple, un étrange virus que les autorités préfèrent traiter politiquement que sanitairement (« Toute ressemblance avec… ») font progressivement muter la population en une foule déchaînée, chaque malade perdant le filtre de moralité dont il était pourvu pour donner libre cours à ses élans les plus sadiques. Les chicaneries inaugurales ne sont donc plus rien : Jim et Kat, le couple de jeunes protagonistes qui se disputaient pour des histoires de jours de congé, vont devoir sauver leur peau dans un monde devenu cauchemardesque.

Premier film réalisé par Rob Jabbaz, jeune cinéaste canadien expatrié sur l’île de Taïwan, The Sadness est un carnage supposant à son spectateur un estomac plutôt bien accroché. Renouant avec le fameux cinéma de catégorie III ayant fait les beaux jours déviants hong-kongais, le film de Jabbaz donne en effet l’impression d’un enchaînement presque ininterrompu de barbaries en tous genres, d’outrages faits aux corps qu’on brise, qu’on transperce, qu’on démembre, qu’on mutile et/ou qu’on viole. Dans un Taïwan montré comme paisible, où la souffrance n’est qu’au travail et dans les chicaneries du couple, un étrange virus que les autorités préfèrent traiter politiquement que sanitairement (« Toute ressemblance avec… ») font progressivement muter la population en une foule déchaînée, chaque malade perdant le filtre de moralité dont il était pourvu pour donner libre cours à ses élans les plus sadiques. Les chicaneries inaugurales ne sont donc plus rien : Jim et Kat, le couple de jeunes protagonistes qui se disputaient pour des histoires de jours de congé, vont devoir sauver leur peau dans un monde devenu cauchemardesque.

The Sadness est donc une accumulation de scènes aux allures apocalyptiques, parfois très impressionnantes (la tuerie de la rame de métro s’avère aussi horrible et sanglante que graphiquement aboutie) ; le film dérange d’autant plus que jamais Jabbaz ne se complaît dans un second ou douzième degré rassurant. Si le film est politiquement très critique sur la gestion pandémique de la part des dirigeants, jamais il ne se fait satirique ou ironique. Toutes les exactions que Rob Jabbaz filme avec une sorte de gourmandise tordue sont au contraire considérées avec tout le sérieux du monde. C’est de ce point de vue que The Sadness ressemble à une plongée dans les sept cercles de l’Enfer, regardant sans ciller une ultra-violence ici perçue comme intrinsèque à la nature humaine. Le propos n’est pas neuf mais le réalisateur s’en empare ici à bras-le-corps, sans aucune concession ni bienséance mais avec une sorte de radicalité un brin sadique dont les outrances formelles ne sont que le prolongement brutal.

Cette radicalité n’empêche pas une certaine forme de finesse et de mélancolie ; le virus tel qu’il agit sur les personnes qu’il colonisent fait chuter toutes les barrières morales qui conditionnent la civilisation et le respect du fameux contrat social, celui-ci que Rousseau avait théorisé dans quelques essais fondateurs. L’abolition de la notion même de morale pose une question dont la réponse, hautement pessimiste, est bel et bien le déluge de violence qui s’abat sur le film : qu’est-ce qui différencie l’Homme tel qu’il s’est construit société après société et l’Homme tel qu’il est vraiment ? Ou, pour tenter une approche psychanalytique, on peut voir la viralité comme la défaite du « surmoi » face à la suprématie finale du « ça », combat terrible que la scène finale, très triste, orchestre entre les deux jeunes amoureux, dialogue conjuguant amèrement les élans sentimentaux de l’humain et l’instinct de mort bestial. Derrière la brutalité extrême mais finalement jamais gratuite de The Sadness se cache donc un film intelligent, presque philosophique et mélancolique, méchamment pessimiste quant aux possibles de la nature humaine. Où madness et sadness sont finalement mitoyennes. Bonne surprise.

One Steppe Beyond

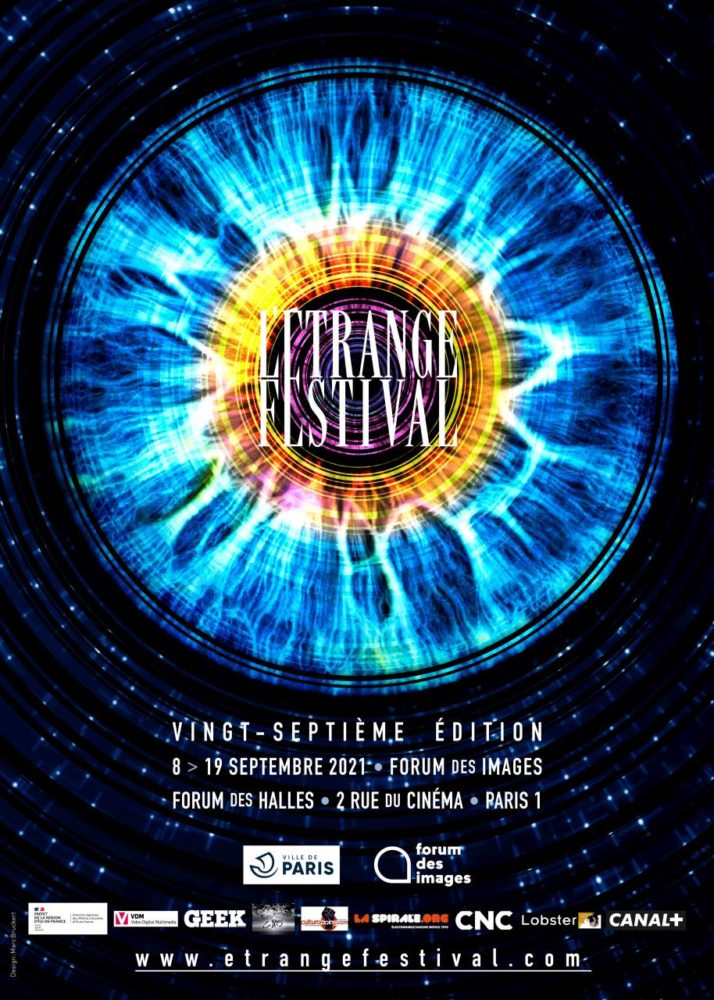

L’Etrange Festival suit avec régularité et exhaustivité la filmographie d’Adilkhan Yerzhanov depuis le focus que la manifestation a fait sur ses sept premiers films lors de l’édition 2018, suivi par la présence en compétition l’an passé de A Dark, Dark Man. Ses deux derniers films sont programmés cette année dans la section « Mondovision » du festival, permettant de confirmer les immenses qualités d’un cinéaste pour le moins étonnant du fait de la variété d’un cinéma qui semble pourtant produire toujours le même film.

Car en effet, les ingrédients constituant la cuisine Yerzhanov sont toujours les mêmes, que le cinéaste kazakh reconduit avec obstination : flics véreux marchant main dans la main avec les mafias locales, victimes ou acteurs de ce système s’opposant à lui, spatialisation de l’affrontement partagée entre les paysages de steppes kazakhes filmés en plans de grand-ensemble et le quadrillage des rues des villes et villages les constellant, lenteur contemplative et humour à froid mordant donnant à ce cinéma une véritable force satirique et une dimension absurde au sens camusien du terme. Les deux films projetés cette année, Ulbolsyn et Yellow Cat, ne font pas exception : ils sont à la fois très ressemblants et très différents l’un de l’autre.

Ulbolsyn raconte le parcours du combattant de la jeune femme éponyme à la recherche de sa sœur, jeune fille de seize ans enlevée pendant que l’aînée tentait de régler quelques problèmes administratifs. Du poste de police de Karatas (bourgade qui est un peu pour Yerzhanov ce que Bailleul est pour Bruno Dumont) qui ne fait montre d’aucune volonté pour retrouver la jeune fille et ses ravisseurs au pouvoir des notables de la ville responsables de l’enlèvement et défendus par une population adoratrice, Adilkhan Yerzhanov fait le portrait d’une communauté régie comme un système mafieux, pouvant disposer à sa guise des êtres humains par le biais de l’argent corrupteur et du clientélisme. Le film semble montrer qu’aucune alternative n’est possible face au pouvoir de cette malhonnêteté : de façon régulière, Ulbolsyn a recours à des connaissances elles-mêmes plus ou moins honnêtes qui sont présentées comme sa dernière possibilité par la jeune femme ; dans tous les cas, ces adjuvants se retournent contre celle qui les a appelés à l’aide, avalés qu’ils sont par les charmes de la corruption locale.

Ulbolsyn raconte le parcours du combattant de la jeune femme éponyme à la recherche de sa sœur, jeune fille de seize ans enlevée pendant que l’aînée tentait de régler quelques problèmes administratifs. Du poste de police de Karatas (bourgade qui est un peu pour Yerzhanov ce que Bailleul est pour Bruno Dumont) qui ne fait montre d’aucune volonté pour retrouver la jeune fille et ses ravisseurs au pouvoir des notables de la ville responsables de l’enlèvement et défendus par une population adoratrice, Adilkhan Yerzhanov fait le portrait d’une communauté régie comme un système mafieux, pouvant disposer à sa guise des êtres humains par le biais de l’argent corrupteur et du clientélisme. Le film semble montrer qu’aucune alternative n’est possible face au pouvoir de cette malhonnêteté : de façon régulière, Ulbolsyn a recours à des connaissances elles-mêmes plus ou moins honnêtes qui sont présentées comme sa dernière possibilité par la jeune femme ; dans tous les cas, ces adjuvants se retournent contre celle qui les a appelés à l’aide, avalés qu’ils sont par les charmes de la corruption locale.

Cette description des us et coutumes de Karatas certainement métonymique de ce qui semble se passer dans le reste du Kazakhstan, qui a le bon goût de ne pas être longue (le film dure 1h10), est structurée comme une boucle (voire un cercle vicieux) de laquelle on ne peut pas véritablement sortir, chaque acte de corruption en amenant un autre jusqu’à un épuisement des possibilités menant à faire parler la poudre. Par sa drôlerie tragique (ou sa tragédie rigolarde), par la violence de son constat social, par son portrait des pouvoirs locaux veules et passablement imbéciles, Ulbolsyn est une sorte de version moderne du génial Au feu les pompiers ! de Milos Forman (1967)

Yellow Cat recherche moins directement la critique cinglante (que le final du film, terriblement lapidaire, ne manquera cependant pas d’infliger comme une gifle) que la poésie dans la description de ses personnages de laissés-pour-compte justement utilisés par les mafias et flics corrompus locaux à cause de leur faiblesse. Amoureux l’un de l’autre et souhaitant sortir de leur condition, l’ex-taulard intellectuellement diminué Kermek et la prostituée Eva s’enfuient dans la steppe vers un lopin de terre des alentours de Karatas appartenant au premier, ceci dans l’espoir insensé d’y ouvrir un cinéma (Kermek est un adorateur du Samouraï de Melville et s’identifie à Delon avec son trench coat et son chapeau mou). Mais bien sûr, toute une clique de gouapes un peu imbéciles vont se mettre à leurs trousses.

Yellow Cat recherche moins directement la critique cinglante (que le final du film, terriblement lapidaire, ne manquera cependant pas d’infliger comme une gifle) que la poésie dans la description de ses personnages de laissés-pour-compte justement utilisés par les mafias et flics corrompus locaux à cause de leur faiblesse. Amoureux l’un de l’autre et souhaitant sortir de leur condition, l’ex-taulard intellectuellement diminué Kermek et la prostituée Eva s’enfuient dans la steppe vers un lopin de terre des alentours de Karatas appartenant au premier, ceci dans l’espoir insensé d’y ouvrir un cinéma (Kermek est un adorateur du Samouraï de Melville et s’identifie à Delon avec son trench coat et son chapeau mou). Mais bien sûr, toute une clique de gouapes un peu imbéciles vont se mettre à leurs trousses.

La drôlerie habituelle au cinéaste dans sa façon de portraiturer ses personnages très typés est encore une fois présente ; filmant la steppe dans des plans de grand-ensemble d’une beauté soufflante, usant des perspectives infinies pour composer ses plans au millimètre et placer son humour noir et absurde au second voire troisième plan, développant un art précis du contretemps au sein même de la fixité des cadrages, on peut se dire qu’il y a quelque chose des meilleurs films d’Emir Kusturica dans Yellow Cat (le titre du film de Yerzhanov peut d’ailleurs renvoyer à Chat noir chat blanc). Cependant, outre cet humour à froid, ce qui étonne et charme ici reste la poésie dans la description de la fuite des personnages, poétique dans le fait même de savoir qu’elle est impossible dans l’espace pelé des steppes où la moindre dissimulation des yeux du monde semble impossible. Il y a quelque chose de désespéré dans cette tentative libératoire pourtant enthousiasmante, comme une démarche utopique de liberté dont on sait à l’avance qu’elle court à l’échec. De ce fait, les références ostensibles de Yellow Cat aux deux premiers films de Terrence Malick (La Balade sauvage et Les Moissons du ciel) semblent accréditer la part à la fois romantique et tragique du cinéma d’Adilkhan Yerzhanov ; les personnages assoiffés d’émancipation pourront bien se débattre pour accéder à leur liberté, ils seront toujours rattrapés par la fatalité de leur condition humaine et ravalés à leur rang de dominés… A moins de passer par les armes. Le cinéma d’Adilkhan Yerzhanov, tout amusant qu’il peut être, est donc un regard sur le monde d’une insondable noirceur.

La normalité du monstre

En compétition à l’Etrange Festival après avoir reçu un bon accueil dans la sélection Un Certain Regard lors du dernier Festival de Cannes, Lamb, film islandais réalisé par Valdimar Jóhansson, est une fable morale d’une beauté et d’une finesse assez soufflantes, hanté par une mélancolie grisâtre qu’il est difficile de contrer. Maria (Noomi Rapace, très impressionnante) et Ingvar (Hilmir Snaer Guonason) sont deux éleveurs ovins isolés du monde dans les montagnes islandaises. Le quotidien est morne et rythmé par les soins accordés aux bêtes, la parole se raréfie un peu plus de jour en jour ; quelque chose pèse sur leur personne et sur leur couple. Lorsque la mise à bas de l’une de leurs brebis laisse apparaître un agneau très particulier, leur vie va prendre un nouveau départ. Avant que les conséquences de l’apparition du petit animal ne surgissent de façon violente.

En compétition à l’Etrange Festival après avoir reçu un bon accueil dans la sélection Un Certain Regard lors du dernier Festival de Cannes, Lamb, film islandais réalisé par Valdimar Jóhansson, est une fable morale d’une beauté et d’une finesse assez soufflantes, hanté par une mélancolie grisâtre qu’il est difficile de contrer. Maria (Noomi Rapace, très impressionnante) et Ingvar (Hilmir Snaer Guonason) sont deux éleveurs ovins isolés du monde dans les montagnes islandaises. Le quotidien est morne et rythmé par les soins accordés aux bêtes, la parole se raréfie un peu plus de jour en jour ; quelque chose pèse sur leur personne et sur leur couple. Lorsque la mise à bas de l’une de leurs brebis laisse apparaître un agneau très particulier, leur vie va prendre un nouveau départ. Avant que les conséquences de l’apparition du petit animal ne surgissent de façon violente.

Auparavant créateur d’effets spéciaux pour quelques blockbusters américains, Valdimar Jóhansson tourne ici son premier long métrage en tant que metteur en scène, et le moins que l’on puisse dire est qu’il s’émancipe des modèles de cinéma sur lesquels il a travaillé. A la dépense énergétique de films comme Rogue One (entre autres), il préfère les langueurs monotones du drame intime, dont les divers constituants prennent leur temps pour se révéler aux yeux du monde (ces yeux sont ici le personnage de Pétur [Björn Hlynur Haraldsson], frère d’Ingvar arrivant à l’improviste dans la ferme ovine de son frère, regard extérieur éberlué par l’agneau, monstrueux au sens premier du terme). L’un des deux questionnements passionnants de Lamb se trouve dans l’intrusion de ce regard à l’intérieur du fonctionnement d’une communauté (ici familiale mais ce pourrait être autre chose), d’un microcosme déjà constitués : quels sont les éléments qui créent la norme ? En quoi le petit agneau est-il anormal puisque Maria et Ingvar pensent, eux, qu’il ne l’est pas ? En cela, ce film est quelque peu perturbant car il interroge directement notre rapport au monde : la première apparition de la monstruosité de l’agneau (nous devinons assez vite quelle sera sa particularité, le récit traîne un peu trop en longueur pour différer cette monstration) peut troubler le spectateur par son aspect chimérique, comme elle trouble de personnage de Pétur lorsque celui-ci voit l’animal pour la première fois ; mais ce qui dérange véritablement est moins l’agneau que le réflexe instantané d’adoption de la part des deux fermiers. Qu’ont-ils perçu de façon immédiate que nous avons, nous, certainement à tort, considéré comme de l’anormalité ?

Leur réaction est certainement conditionnée par la question du deuil qui les travaille tout autant que le film. Nous n’en parlerons pas beaucoup plus pour ne pas trop en dire, mais la véritable dimension morale de ce petit bijou se trouve sur ce point-là, et pose une question recelant toute sa mélancolie : a-t-on la possibilité de retrouver ce qu’on a perdu ? A-t-on les moyens, la possibilité, le droit éthique de chercher à effacer un passé traumatique ? La réponse donnée par Lamb est absolument déchirante. Réussite majeure.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).